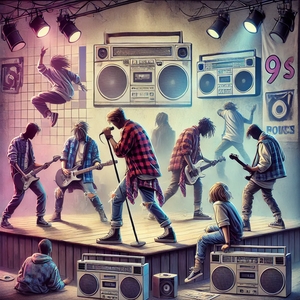

时代交汇:1990年代的音乐风潮

1990年代见证了全球音乐多元化的新阶段。Nirvana以Smells Like Teen Spirit推动了另类摇滚的崛起,而玛丽亚·凯莉用音乐盒展现流行魅力。此时,嘻哈和R&B在美国普及,电子舞曲影响欧洲。跨界合作与数字科技推动国际交流,为新世纪奠定基础。

【共77字】

巨变年代的音浪:90年代的社会激荡与音乐共振

1990年代,冷战终结,为国际格局带来根本转折。当时,苏联解体、柏林墙倒塌、东欧剧变,在政治版图上激起层层涟漪。这样的大变局,不仅塑造了新的世界秩序,也深刻影响了音乐创作及消费的每个侧面。社会群体的身份焦虑、经济结构的更替、全球化浪潮的推进,这些现实和主张一同注入90年代的音乐血液中,催生了空前的风格变革和流行文化冲击波。

冷战相持数十年后,美苏两极格局土崩瓦解,西方国家迎来经济繁荣。美国社会以乐观姿态迈进新时期,带来了科技迅猛发展与思想开放。与此同时,城市内部差异和种族矛盾依然突出,尤其是在洛杉矶、纽约等地,社会张力未见消退。这一背景,为街头文化和嘻哈音乐提供了新鲜养分。图派克·阿玛鲁·沙库尔与纳斯,用他们的歌词表达了黑人社区的愤怒、希望及无力感。California Love和N.Y. State of Mind等作品成为无数青年情感的宣泄出口。嘻哈在90年代不仅是音乐风格,更是直面现实不公、争取社会权利的工具。音乐人在作品中揭露种族歧视、警察暴力、收入差距,展现社会问题的真实面貌。这种表达为美国社会的公开讨论打开了新渠道,也让音乐圈成为社会运动的前沿阵地。

除美国外,英伦地区在90年代同样经历重要社会变革。撒切尔主义遗产尚未消散,英国青年面对就业竞争和阶级固化时,体验着不同于上一代的彷徨。以绿洲乐队(Oasis)、布勒乐队(Blur)为代表的英伦摇滚(Britpop)涌现,以鲜明的地方自信回击美国主导的潮流。Wonderwall与Country House等歌曲,承载了普通人对美好生活的追求。英伦青年通过音乐找寻自我认同,这种“日常化”的表达方式成为90年代独特的社会现象。与此同时,电子舞曲(Electronic Dance Music,简称EDM)在伦敦、曼彻斯特等地流行。这些音乐往往出现在夜店、地下俱乐部,与当时快速兴起的药品文化紧密相连,反映出都市群体对精神解放和自我控制的不断探索。

90年代西欧大陆也在社会方面经历了不小的震荡。德国统一后出现了移民潮和劳工紧张,带来多元文化的交流与冲突。法兰西语区则见证了新型音乐形式的成长,比如通过雷鬼、说唱与世界音乐融合的实验。例如,MC Solaar以法语说唱推动了法国青年亚文化的兴盛。这种风格追求的是交融性和包容性,传递出来自多族裔社区的生活故事,反映90年代欧洲社会更为包容却同时矛盾的新面貌。

回头看亚洲,90年代同样呈现多样化的社会与政治影响。日本泡沫经济破灭后社会迷茫加剧,年轻人寻求出口,音乐成为精神寄托。J-Pop(日本流行音乐)和视觉系摇滚(Visual Kei)应运而生。像X Japan这样以华丽外表和情感爆发力著称的乐队,演绎着集体焦虑和悲欢,而安室奈美惠用Can You Celebrate?代表都市年轻世代执着自我和追逐幸福的口号。与此同时,韩国在民主化与经济改革的推动下,90年代初爆发K-Pop潮流,Seo Taiji and Boys批判体制、突破传统的风格,成为青年文化的标志。这种音乐以街头时尚、舞步和歌词,为东亚社会的新一代提供了表达情感和观念的方式。同期,上海、北京等中国大城市也初步萌芽了摇滚和流行音乐风潮,迎来了自我声音的起点。

科技进步和新型传播方式,同样改变了音乐与社会的互动结构。多媒体计算机、CD光盘和MTV电视台大范围普及,人们接触音乐的途径迅速广泛。音乐影像成为流行传播主力,自迈克尔·杰克逊以Black or White等突破视觉想象,到麦当娜用Ray of Light塑造数字化先锋形象,九十年代的视觉艺术与音乐彼此加成。这一现象令流行艺术家借助MTV等平台影响国际文化格局,推动了全球音乐的同质化与本地化共存态势。一方面,欧美流行歌曲席卷亚洲与拉丁美洲;另一方面,本地艺人和制作团队开始以母语和本土元素回应挑战,展现多元文化自信。科技与市场的变革,加速了音乐全球化浪潮,同时也带来了关于知识产权保护、音乐产业结构调整的全新社会议题。

社会运动和青年亚文化,在90年代表现尤为突出。同性恋权利与女权运动高涨,一批表达自我认同和争取平权的作品随之诞生。例如,麦当娜用Vogue颂扬LGBTQ群体的独特美和表达自由,成为当时夜店和派对的代表旋律;艾伦·德杰尼勒斯等公开身份的音乐人,激发更多人勇敢面对现实偏见。浓妆摇滚、哥特电子、Riot Grrrl等运动,将女权主义、反资本主义、反主流价值观融入作品。Hole乐队的Celebrity Skin、Bikini Kill的Rebel Girl成为另类音乐及女性自主的象征。这些现象推动了大众社会对性别和权利的再思考,使音乐成为文化和社会议题最鲜活的“话筒”。

种族融合和多元文化交流,也是90年代欧洲和北美音乐产业的深刻主题。大量移民潮带来新的声音与律动,雷鬼、拉丁说唱、嘻哈舞曲等风格不断跨界融合。拉丁音乐因美墨移民以及南美流行文化向北推进而流行,瑞奇·马丁用Livin’ la Vida Loca将拉丁气息带入全球视线。与此同时,非洲音乐元素通过世界音乐(World Music)运动进入欧美主流,如尤苏·恩多尔、安洁利克·吉多等带来的新鲜节奏。这些跨国音乐人和作品,带动了族群互动及认同观念的再定义,激发聆听者的世界视野。

与此对照,美、欧等地音乐产业也逐步商业化与全球化。唱片公司兼并潮流与市场营销手法革新,使得超级明星系统应运而生。玛丽亚·凯莉、惠特尼·休斯顿用华丽音色征服世界,成为90年代主流大众文化象征。然而,这种产业扩张也带来批评声音。部分独立音乐人和小型厂牌抵制市场规则,强调原创精神和生活真实,比如美国西雅图的Grunge(油渍摇滚)运动,以涅槃乐队为代表,用Smells Like Teen Spirit表达青年烦闷和反抗。这些运动反映了商业化浪潮下社会各阶层、群体的声音冲突。音乐成为群体身份和生活态度撞击的平台,同时也折射出时代的创伤与蜕变。

与此同时,数字科技引发的产业剧变在90年代后期初现端倪。互联网技术迅速扩散,MP3压缩格式开始普及,在线音乐分享平台如Napster在十年末涌现。这些技术创新让音乐传播前所未有地便捷却也带来版权争议,音乐人的创作和收入结构随之改变。由此,行业内外都在探讨,“知识共享”与“创意保护”、传统与现代的碰撞将如何塑造下一个音乐时代。九十年代的社会创新和动荡,持续影响着音乐产业的每一步演变。

此时期的音乐与政治、社会现象形成紧密互动。每一项变革,都会在旋律与歌词中留下痕迹。九十年代不仅见证了全球社会结构的变迁,也定义了新一代听众的期待与价值观。音乐人在快速变化的社会中记录与发言,使音乐成为理解90年代社会精神的重要窗口。今时今日,90年代的音符仍然激荡在世界各地,为后来者提供关于自由、包容与抗争的丰富线索。这种联系,将继续在音乐历史中深刻延续,成为连接过去与未来的桥梁。

潮流分野与技术大爆发:1990年代音乐进化的三重奏

1990年代的音乐格局,在全球化背景和科技进步的驱动下进入全新阶段。这个十年见证了主流与地下、本地与国际、传统形式与数字化创新的激烈碰撞。许多新的声音脱颖而出,不仅带动热门风格变换,还深刻影响了收听习惯和产业结构。以下将从风格流派的演化、唱片工业及流通方式的重大转折,以及技术变革对创作与传播的全面推动三方面,深入解读90年代国际音乐的发展逻辑。

欧美音乐圈在90年代实现了多元风潮的并存和更替。年初,另类摇滚逐渐取代80年代流行金属和迪斯科成为青年文化的主轴。被誉为“油渍摇滚”的Grunge风格,由涅槃乐队(Nirvana)的专辑Nevermind于1991年点燃,紧随其后珍珠果酱乐队(Pearl Jam)、声园(Soundgarden)相继爆发。这些作品内容剖析青年焦虑、自我疏离和社会幻灭,与同时代美国城市青年产生共鸣。与此同时,Britpop风潮在英国快速升温,绿洲乐队通过Definitely Maybe和布勒乐队的Parklife共同复兴英伦吉他流行传统。Britpop以注重区域特色和生活体验为主,成为对抗美国主流文化输出的代表。

除了摇滚样态的演化,90年代初至中期,说唱和R&B异军突起,走向主流市场。图派克、纳斯等艺术家用歌词描述边缘群体生活现状,使嘻哈文化不再局限于少数族裔空间。中后期,R&B融入流行和电子元素,产生玛丽亚·凯莉的Daydream和惠特尼·休斯顿的My Love Is Your Love等畅销唱片。这些音乐以情感表现和华彩嗓音见长,不仅稳固了R&B的国际地位,也促进了与其他风格的互动创新。

电子音乐在90年代迎来技术突破和流行热潮。Techno、House和Trance等风格,从底特律和芝加哥起源,迅速传向欧洲大陆。欧洲大城市如柏林、伦敦、阿姆斯特丹成为地下俱乐部和电子节奏的新中心。The Prodigy发布The Fat of the Land、Daft Punk凭借Homework成功将电子音乐推向全球主流。EDM的感染力,吸引了大量青年参与夜店文化,让电子节奏成为新世代社交与狂欢的重要载体。在亚洲,J-Pop和K-Pop不仅借鉴电子元素,还不断进行创新。例如,日本的小室哲哉以合成器和舞曲编曲主宰了90年代J-Pop市场。

流行音乐领域也显现风潮轮替。流行女声强势上升,麦当娜持续用Bedtime Stories、Ray of Light等专辑定义个人风格。风靡全球的Baby One More Time则标志着布兰妮·斯皮尔斯将千禧新声带入历史舞台。与此同时,团体组合如后街男孩、辣妹合唱团推动“偶像经济”模式,塑造团体明星的国际模板。流行与舞曲的高度融合,使这些作品在全球范围产生广泛影响。拉丁音乐因拉美移民潮和电视推广,开始在英语国家火爆,瑞奇·马丁用Livin’ la Vida Loca开启国际拉丁热潮,拉丁节奏融入美国流行唱片。

九十年代的音乐产业,经历了前所未有的市场重组和全球化扩张。大型唱片公司展开兼并,形成跨国娱乐巨头。营销资源聚合,使超级巨星的全球同步发行成为常态。此外,MTV全球网络持续延展,有力推动音乐视觉化和流行文化同质化。许多歌曲因精致MV广为流传,例如迈克尔·杰克逊的Black or White与麦当娜的Vogue。MTV不仅用影像放大音乐影响力,还改变了年轻人的审美和消费方式。同时,广告赞助、品牌联动和巡回演唱会的巨额收入,为艺术家和制作方带来了新盈利模式。

在此背景下,部分音乐人选择抵抗商业炒作,强调原创和真实。独立音乐与“地下现场”网络发展,中国如北漂摇滚和校园民谣以自制磁带、地下演出等方式流通。美国独立厂牌Sub Pop推动西雅图Grunge流行,英国Rough Trade继续孵化实验性民谣与电子歌手。这些力量成为对抗工业化音乐、维护多元声音的重要支撑。90年代后期,随着全球市场分化,地区音乐自信增强。例如,法国以MC Solaar为代表的法语说唱迅速壮大,强调本地语言和文化特色。南美、东南亚地区开始涌现本土偶像和独立流派,以多样表达丰富国际舞台。

1990年代技术进步对音乐发展的影响极为关键。数字录音、合成器技术、采样和效果器革新,让制作手段焕然一新。艺术家通过数字工作站(DAW)实现居家创作,小型工作室也能制作高标准唱片。Auto-Tune于97年被引入录制环节,极大丰富了人声调色板,影响后续流行和电子音乐。CD成为主要物理介质,带来音质提升与容量优势,促进专辑销量和音乐消费。与此同时,互联网萌芽助推音乐流通渠道剧变。十年末,MP3格式和Napster等P2P分享工具兴起,令全球用户能低成本、便捷地获取歌曲。这一现象预示传统商业模式即将面临重大挑战。

与此同时,新技术引发版权保护、艺术收入认知和知识共享三方面深刻讨论。网络分享令盗版泛滥,唱片业遭遇利润缩减。行业内部与政府机构开始推动数字版权监管和防盗措施,涌现正版下载与流媒体平台雏形。部分艺术家,如金属乐队针对Napster发起诉讼,引发产业界有关创意保护的持续争议。新旧力量的拉锯,推动音乐行业逐步转型,电子发行渠道在后续年代成为主流趋势。

社会文化环境与音乐演进之间的互动维度极为复杂。90年代社会多元思潮、公民权运动和性别观念变化反映在音乐风格和歌词主题中。潮流乐队、嘻哈歌手夹杂对现实的批判和自我反思。女性音乐人地位上升,艾拉妮丝·莫莉塞特用Jagged Little Pill和Lauryn Hill的The Miseducation of Lauryn Hill表达性别平等和自我认同。Riot Grrrl等地下运动以音乐为媒介讨论女权和社会结构,打破主流框架。LGBTQ群体代表作和社会边缘声音进入视野,音乐成为争取权利、寻求认同的渠道。

音乐与国际流行时尚、影视、广告、电子游戏互为影响。流行音乐成为品牌推广和产品营销的利器。大量艺人与企业、电影合作,大型跨界项目频频出现。90年代不少歌曲因电影主题曲或广告推广迅速突破区域限制。例如雪儿的Believe因其电子处理和广播热播,成为舞曲经典并带动新一轮制作风潮。娱乐行业之间的互动,加速了音乐消费方式的变化,为后续IP整合和多平台运营打下基础。

音乐理论与制作层面的进化,为90年代作品带来辨识度。采样和拼贴成为嘻哈与电子音乐的核心手段,有效丰富节奏、声场和氛围。分轨制作和数字混音技术,使录音工程师有更高控制能力,推动实验和融合。流行和R&B广泛应用和声叠加、复杂合成和自动调音。这一切推动音乐整体品质和表现力极大提升,使九十年代成为数字化创新的黄金时代。

新旧兼容的音乐生态和涌现的多样风格,共同塑造了90年代独特轮廓。过去与未来的连接、技术和想象力的联动,使这一时期成为流行音乐史上不可复制的重要阶段。科技浪潮、全球融合与本地自信,将继续为下一个十年带来新的声音裂变。

多极爆发:1990年代音乐风格与子类型的全球谱系

1990年代的音乐世界呈现出前所未有的多极化景观。全球化和技术进步,使得不同地区、族群、社会阶层的音乐表达空前丰富。各大音乐类型不仅实现突破式发展,每个主流风格下还孕育出一系列细化的子类型和衍生流派。90年代不只是跨界和融合的十年,也是对“多样性”概念进行实际探索的关键时期。以下围绕三个核心领域展开:摇滚风格细化与另类力量的崛起、说唱与黑人音乐的演化及跨文化渗透、电子乐及夜店文化的多元创新。

摇滚风格的分流与生长:从主流到另类的全面裂变

90年代的摇滚音乐,完成了从单一主导向多流融合的历史跨越。以美国为中心,Grunge(油渍摇滚)在西雅图兴起,成为刚进入90年代时激起最大回响的摇滚新声音。涅槃乐队的Nevermind让Grunge融入全球主流,但这一风格背后,还包含了更为具体和个性化的表达。

Grunge以失真吉他、低沉嗓音和关注边缘、抑郁的主题为特色,吸引很多青年听众共鸣。珍珠果酱乐队和声园也属于同一阵营,他们的作品探讨自我怀疑、社会异化等现实命题。除了Grunge,南加州诞生了Ska Punk与Pop Punk。绿日乐队(Green Day)凭借Dookie将流行朋克带进主流市场,旋律更明快,歌词直接反映日常困境和少年焦虑。Sublime等团体结合雷鬼、嘻哈和朋克,创造出兼容并蓄的风格,响应美国多民族社会音色的诉求。

同一时期,英国则以Britpop(英伦流行摇滚)引发自己的音乐新浪潮。绿洲乐队的Definitely Maybe强调厚重吉他和生活化叙述,布勒乐队的Parklife*以英伦都市阶层和身份认同为线索。Britpop不仅对抗美国摇滚霸权,更让英国青年文化自信向国际延展。此外,*Shoegaze*成为英伦另一个衍生流派,代表为My Bloody Valentine**等团体。他们运用大量踏板、噪音和梦幻层叠的音色打造立体声场,关注感官体验而非传统旋律。

至于独立与地下摇滚,在90年代持续壮大。美国的Lo-Fi音乐以低预算、粗糙制作强调真实感,Pavement是代表,歌词诙谐而反叛。硬核朋克衍生出情绪核(Emo),回归自省和感性表达。各类“后”字打头的新流派层出不穷,例如后摇滚(Post-Rock)以器乐演奏和渐进架构探索新的表现手法,如Godspeed You! Black Emperor等。

这些多样化的子类型相互交叉、彼此影响,推动全球摇滚音色和叙事主题不断拓展,鼓励听众从不同角度反思自我与社会的关系。摇滚已不再是单向度的抗议,而是在多重文化和生活经验中孵化出更多子流派。

说唱、R&B与跨文化混血:黑人音乐力量的延展与细分

与摇滚的多向分化相呼应,90年代的黑人音乐也在全球舞台经历广泛分层和跨界融合。美国本土,嘻哈(Hip-Hop)突破地下局限,成为影响社会与流行文化的主流力量。图派克以California Love为代表,将个人困境与社会热点写进歌词,兼具批判性和亲和力。纳斯(Nas)的N.Y. State of Mind则以精细叙事再现当时纽约街头生态,将说唱叙事提升为具有文学深度的表达。

嘻哈进一步分化出区域风格。例如东西海岸之争(East Coast-West Coast)催生不同的声音和态度。西岸强调律动感强烈的G-Funk(如Dr. Dre),东岸聚焦诗性和抽象化叙事(如Wu-Tang Clan)。同时,南方Dirty South风格以独特节奏和自成一派的俚语拓展说唱疆界。Gangsta Rap呈现帮派生活、多语境的城市现实,但同时也因暴力、性别议题引发争议。

随着嘻哈文化席卷全球,90年代后半叶法国、德国、英国等地相继诞生母语说唱代表。MC Solaar在法国引领法语说唱潮流,将黑人音乐中的社会批判与本地移民、种族关系相结合。英国则以Jungle和Garage等新风格为基础,赋予说唱更多电子、俱乐部属性。

R&B在本年代实现由传统到现代的转型。玛丽亚·凯莉、惠特尼·休斯顿将R&B流畅旋律与流行、大众审美结合,推动都市风格的流行。90年代中后阶段,新灵魂音乐(Neo-Soul)崛起,强调复古氛围与情感丰富,D’Angelo、Erykah Badu等成为代表。R&B与嘻哈交融发展,创造强烈律动的Hip-Hop Soul,如玛丽·布莱姬(Mary J. Blige)等人充分展现了风格的边界不断扩宽。

黑人音乐的多样分流,还表现为拉丁美洲和加勒比地区节奏的引入。雷鬼、雷鬼舞曲(Dancehall)等在牙买加和英国移民社区发展,Sean Paul、Shaggy在国际市场走红,带来全新律动和语言融合。拉丁说唱和节奏蓝调走向主流,芝加哥、迈阿密等地的拉丁裔社群,为全球音乐带来语言、文化的多层次互动。

这一切证明,黑人音乐并非静止不变,而是在社会变局、技术更新和族群间对话中不断脱胎换骨。每种子类型既继承传统根基,又用各自独特方式回应全球化的节奏。

电子乐创新与夜店文化:节拍实验和全球社区的联结

进入90年代,电子音乐不仅成为全球范围内青年聚会的主角,还催生出大量新子类型及实验美学。Techno和House自80年代底特律和芝加哥基础上壮大,Trance在德国、荷兰迅速普及,成为大型夜店和节庆的必备曲风。

在英国,Big Beat凭借厚重节奏和采样拼贴大放异彩,The Prodigy以The Fat of the Land引爆舆论。Drum and Bass将鼓点切分和低音推进到极致,兴盛于伦敦地下俱乐部,Goldie等艺术家用紧密编曲和都市氛围讲述社会故事。电子乐的流派细分极为显著,如Breakbeat、Hardcore、Ambient等都在90年代形成稳定听众群,并影响影视、广告、游戏制作。

法国的Daft Punk用Homework和Discovery扩大法国House影响,将复古、流行和电子合成高度结合,带来视觉与听觉齐头并进的表演模式。与此同时,女性制作人如Moby、Bjork等在电子场景中实现自我表达,推动了性别多样和创作自主。

电子音乐与夜店文化紧密结合。MTV、DJ演出和大型派对如Love Parade、Creamfields,不仅推动了音乐传播,还让全球青年分享同一种舞池体验。90年代后期,亚洲城市如东京、首尔、上海的俱乐部文化兴起,带动电子流行、流行舞曲的本地化实验。日本的小室哲哉将House编曲和本土偶像体系结合,形成属于全球化背景的在地电子流派。

此外,采样、数字合成器和多轨录音技术的普及,为电子和流行音乐创作打开巨大空间。艺术家可随时混搭不同节奏、人声、语音片段,催生极为复杂、立体的声音拼贴。从电子实验到主流舞曲,技术创新成为风格多元化的最大驱动力。

跨界、融合与地域特色:国际音乐共振与子类型勃发

除了上述三大块的分流,90年代全球音乐还呈现跨界合作与地域表达双向膨胀。例如世界音乐(World Music)逐渐兴起,非洲、印度、南美节奏与欧美流行融合。尤苏·恩多尔、安洁利克·吉多等将本土元素与西方制作方式结合,拓宽全球听觉体验。拉丁流行迎来突破,瑞奇·马丁和La Vida Loca等作品成为国际现象,将拉丁节奏带入流行榜单。

亚洲音乐在本地化和国际化之间找到平衡。日本J-Pop、视觉系摇滚和K-Pop在韩国大爆发,分别展现各自独有的舞台美学和生产模式。国语情歌、摇滚乐队在中国大陆、台湾和香港形成独特轮廓,为本地市场提供替代欧美风格的新选项。

这种子类型与区域传统的结合,不断丰富了全球音乐生态。每种风格、每个细分流派,都在回应特定时代的审美诉求和社会情绪。音乐多样性的持续扩展,成为90年代以后国际音乐的一条清晰主线。未来的音乐表达,会继续绕着这些分支与变革不断生长,在多元和包容的沃土上焕发出更多创新可能。

风格先锋与全球标杆:1990年代关键艺术家和专辑的群像画

1990年代的音乐舞台上,风格变革与跨界融合并驾齐驱,一批标志性艺术家与专辑引领潮流方向。这个十年见证了经典之作的诞生,许多作品不仅定义了流行文化,还改变了国际音乐产业的面貌。以下将聚焦90年代影响力最深远的代表人物和录音室专辑,并结合时代特色解析他们如何成为音乐史上的里程碑。

涅槃乐队的Nevermind(1991年)彻底颠覆了摇滚格局。这张专辑由科特·柯本主创,从底层青年视角出发,将Grunge风格带入主流。首支单曲Smells Like Teen Spirit用失真吉他和带有疏离感的嗓音,直击当时美国青年心灵。歌词涉及迷惘、孤独与反叛,映射社会现实下的个体困境。Nevermind的巨大成功引发主流唱片公司关注“地下音乐”,推动另类文化进入大众视野,为美国以及全球许多独立乐团打开通道。

紧随其后,珍珠果酱乐队用Ten(1991年)扩展了Grunge表达边界。这张作品将硬摇滚节奏与深刻社会主题结合,探讨家庭、抑郁和成长的困扰。主打曲Alive、Jeremy以强烈嗓音和旋律见长,呼应了90年代青年对自我身份的思考。珍珠果酱乐队坚持台下现场表演和独立立场,成为反主流商业化的重要象征。

同一时期,英国迎来了Britpop复兴。绿洲乐队发行的Definitely Maybe(1994年)和*(What’s the Story) Morning Glory?(1995年),以厚重吉他和朗朗上口的旋律,重塑英国摇滚自信。这些专辑关注平凡生活、城市阶层和家族情感,作品如Wonderwall和Don’t Look Back in Anger*流传甚广。绿洲乐队的爆红,激发了欧洲大陆乃至全球青年文化自我表达的渴望。

在Britpop的激烈竞争中,布勒乐队凭Parklife(1994年)用叙事风格突出都市生活琐事。这一作品采用多样器乐和角色口吻,展现伦敦青年文化的分化和认同。Girls & Boys、Parklife等歌曲,捕捉时代的娱乐和宠溺,在英伦摇滚史上留下独特印记。通过歌曲内容和视觉造型,布勒乐队成功将市井文化细节转化为流行现象,推动了地域化音乐风潮的发展。

另类摇滚之外,嘻哈成为90年代社会与艺术交汇的中心。图派克·阿玛鲁·沙库尔在All Eyez on Me(1996年)中,展现了西海岸说唱的叙事力量。这张双碟专辑通过California Love等曲目融合放克律动与社会批判,真实反映黑人社区的生存压力与希望。All Eyez on Me大幅提升了说唱音乐的主流地位,并成为研究90年代美国城市问题的重要文本。

东岸风格则以纳斯的Illmatic(1994年)为标志。整张专辑以街头生活为材料,辅以复杂押韵和叠句手法,展现出纽约城市的冷峻与诗意。N.Y. State of Mind、The World Is Yours等作品注重叙事深度和文学表现,将说唱提升到新艺术高度。Illmatic的影响不仅体现在歌词技巧,还推动制作人多采样、多重编曲创新,形成一套完整音乐语言体系。

电子音乐领域,The Prodigy通过The Fat of the Land(1997年)吹响夜店文化集结号。这张专辑展现了Big Beat与Breakbeat的高能量融合,Firestarter和Breathe成为90年代舞池必点曲目。The Prodigy以激进的合成器音色和多层节奏,填补了流行与实验之间的空白。凭借MV和现场视觉表现,他们引领电子乐迈向舞台艺术的新阶段。

法国电子音乐中,Daft Punk发布Homework(1997年),确立自身在国际电子舞曲领域的地位。专辑通过Around the World等作品,将复古迪斯科与现代House编曲融为一体。这些作品结构鲜明、重复主题突出,展现了电子音乐逻辑的条理化。Daft Punk还以面具造型塑造神秘形象,为全球电子艺术家带来表演灵感。

女性力量在90年代也迎来爆发。麦当娜凭借Ray of Light(1998年),将电子合成器与个人叙述结合,创造前卫流行风格。该专辑中Frozen、Ray of Light等曲目,将舞曲、氛围和自我反思巧妙融合,标志着她艺术生涯的转型。“电子流行”的尝试让麦当娜持续处于行业前沿,也鼓励了后继女歌手的多维创作。

玛丽亚·凯莉的Daydream(1995年)将R&B推上新高峰。她凭借横跨五个八度的高难度嗓音,主打曲Fantasy、Always Be My Baby,使情歌和舞曲获得协同发展。她的作品将流行与灵魂乐元素嫁接,突出情感表达的细腻和音域变化。玛丽亚·凯莉用连续高销量和创新合作,奠定后续流行R&B女声模板。

惠特尼·休斯顿同样以My Love Is Your Love(1998年)巩固其国际地位。该专辑在保留传统嗓音的基础上,融入新潮节奏和现代R&B制作手法。主打歌It’s Not Right but It’s Okay用节奏感较强的编曲展现都市女性的独立身份。这张唱片见证了90年代R&B朝向多元融合趋势转变,拓宽了跨流派协作空间。

谈及深远影响,艾拉妮丝·莫莉塞特的Jagged Little Pill(1995年)成为女权主义与个人反思的代表。专辑融入另类摇滚和民谣元素,You Oughta Know、Ironic等曲目剖析成长、爱情与社会压力,直接触动全球年轻女性共鸣。艾拉妮丝以坦率的歌词和粗粝的声音,推动女歌手获得更多发声机会,启迪后来旨在改变性别观念的音乐运动。

在黑人民谣与灵魂领域,劳琳·希尔以The Miseducation of Lauryn Hill(1998年)实现跨界突破。她本人兼具创作者、制作人和演唱者三重身份,将说唱与R&B、灵魂和雷鬼有机结合。主打歌*Doo Wop (That Thing)*批判社会偏见与虚伪,整体作品关注自尊、成长和母性主题。劳琳不仅获得葛莱美奖,还推动Hip-Hop Soul发展,成为黑人女性在主流音乐中的崭新代表。

同时,拉丁流行因瑞奇·马丁的Vuelve(1998年)与Livin’ la Vida Loca(1999年)迅速走红国际。Livin’ la Vida Loca以劲爆舞曲和西班牙语韵律打破市场壁垒,吸引大量非拉美裔听众。此专辑开启了“拉丁热潮”,为往后桑巴、萨尔萨等拉美风格与流行市场对接树立样板。

在亚洲市场,日本J-Pop和韩国K-Pop出现代表艺术家和专辑。日本的安室奈美惠凭Sweet 19 Blues(1996年)展现青春都市形象,成为90年代女学生偶像潮流的重要推动者。Can You Celebrate?是其最具影响力的作品之一,融合流行旋律与电子编曲,捕捉新世代女性自我觉醒和自由愿望。韩国Seo Taiji and Boys则在Seo Taiji and Boys III(1994年)专辑中,将流行、饶舌与摇滚结合,率先打破传统偶像与民谣模式,成为K-Pop风格的重要奠基之作。

在电子前沿实验领域,瑞典The Cardigans通过First Band on the Moon(1996年)用Lovefool创造流行与另类电子的巧妙结合。冰岛的Bjork凭Post(1995年)将合成器、环境音效与高度个性化嗓音融合,作品如Army of Me成为电子声景的重要样本。她以非主流姿态影响科技与艺术完美结合的后续制作人群体。

90年代的代表性专辑各自承载其时代音乐、社会和技术革新成果。它们见证了全球市场的变动与多样文化力量的崛起。此类作品广泛渗透到电影、广告,以及后续数字音乐浪潮中,不断重置市场审美。例如,雪儿凭Believe(1998年),率先使用Auto-Tune人声处理,让电子调音广泛进入主流,开启21世纪流行制作新纪元。

这些专辑和艺术家的出现,不仅巩固了90年代的音乐影响力,也揭示了音乐与社会、技术的多维互动。时至今日,许多作品仍被各国乐迷追捧和研究。它们是理解全球音乐进化与文化迁移的重要线索,也为21世纪的创新提供灵感和动力。未来音乐发展的每一次跃升,都能在这些90年代的关键节点中找到根基和线索,每一个时代的聆听者,都在这些作品的回响中发现属于自己的声音。

数字浪潮与市场洗礼:90年代音乐技术与商业生态的深层更迭

1990年代,全球音乐产业成长速度惊人。数码革命、盛行的媒体平台和不断变化的消费行为,使这一时期成为音乐技术与经济结构同步重塑的重要十年。实际影响波及制作、销售、艺术创作、听众习惯等各个层面。本节聚焦三大领域:核心录音和制作技术更新、产业经济的新动力机制,以及渠道与版权博弈的复杂转向。

数字录音与制作链条的革新

90年代的音乐制作,因数字化浪潮进入全新阶段。此前录音以模拟磁带为主,数字录音机的普及则让工艺转向更为精准和灵活。Alesis ADAT、Tascam DA-88等多轨数字录音设备,极大降低高保真录音门槛。不论大型录音棚或个人工作室,音乐人都能以较低成本实现复杂分轨和后期编辑。这驱动了小型厂牌和独立艺人制作能力的提升,使自产自销成为可能。

与此同时,个人电脑和音频工作站(Digital Audio Workstation,简称DAW)迅速发展。Pro Tools成为行业标准,通过可视化编辑和多轨处理,工程师能够直观调整细节和效果。采样器如Akai MPC系列、合成器如Roland JV-1080深刻变革音乐表现方式。采样技术广泛应用于嘻哈、电子舞曲和流行音乐,艺术家可以轻松采集老唱片、语音片断或环境声,并根据需求拼贴重组。例如,The Prodigy的The Fat of the Land即将采样与现场乐器混搭,体现90年代电子音乐的声音新景观。

除此之外,Auto-Tune于1997年问世,为人声处理打开新路径。早期以修饰音准为主,不久后便被用于创造可辨识的新音色。雪儿的Believe(1998)便是首批将Auto-Tune作为创意工具的流行作品。这一变化极大提高了音乐制作的效率和表现空间,也制造出新的听觉美学标准。接下来,数字混音和母带制作逐渐替代传统工艺,音乐作品拥有更广动态范围与声场表现。DAW平台融合诸如合成、压缩、混响等插件,成为音乐人和工程师之间沟通的桥梁。

发行媒介与消费行为的代际转折

技术更新带来物理介质的重大转变。CD(激光唱片)在90年代迅速取代唱片和磁带,成为全球音乐的主流载体。其音质、耐用性和便利性满足用户对高品质听觉的追求。Sony、Philips等巨头推动CD制造、播放设备降价普及。这一时期,全球CD销量不断攀升,体现在各类排行榜和跨国发行数据中。例如,后街男孩、麦当娜等歌手的专辑首发,能够在一周内覆盖美国、欧洲、亚洲等主流市场。多地同步发行成为国际新范式,推动全球同步潮流。

与CD并行,电视和视频媒体影响力急剧扩张。MTV在全球范围内设立分支频道,强化了“视觉音乐”的新常态。音乐录像(MV)成为专辑推广关键。投资高额的MV不仅扩大单曲影响力,还带动了导演、美术、服装等行业合作。迈克尔·杰克逊、麦当娜、Björk等人用精制影像和概念化叙事重塑歌曲内涵,加强市场号召力。MV作为艺术与广告结合体,形成独特商业价值,成为唱片公司和艺人布局全球市场的重要手段。

90年代后期,互联网的初步普及,让消费者触碰到数字下载与在线分享的全新体验。MP3格式以小体积和高兼容性风靡一时。Napster等P2P平台推翻了传统销售渠道,用户能够自由获取新歌和经典作品。这推动音乐消费从拥有实体产品转向关注内容本身。虽然带来盗版泛滥的问题,却也预示音乐流通模式即将根本性变革。这一阶段,唱片公司和艺人开始探索数字发行、付费下载、线上社区等新业务模式,为21世纪的流媒体经济埋下种子。

产业资本运营与“超级明星”时代的确立

90年代的音乐工业,经历明显市场再集中。国际唱片公司大规模兼并重组,催生如索尼音乐、环球音乐、华纳唱片等超级巨头。跨国运营和资本扩张,使资源配置效率提升、全球推广更为高效。唱片公司投入巨额预算于新专辑制作、MV拍摄和世界巡回演唱会。“超级明星”制度由此完善,麦当娜、迈克尔·杰克逊等通过跨媒介合作和品牌授权,成为全球认知度极高的公众人物。

与此同时,偶像团体和流行组合产业化发展。辣妹合唱团、后街男孩等依托专业制作人团队、精密市场定位,实现团体模式的柔性扩张。企业化包装、广告合作和巡演票务收入,成为稳定商业回报的关键。K-Pop与J-Pop在亚洲逐渐建立工业化偶像生产体系,韩国SM娱乐与日本爱贝克思等公司借鉴欧美成功模式,本地化管理和海量内容输出,形成全球粉丝经济原型。

广告赞助与品牌联动成为重要商业动力。大量音乐人参与可口可乐、百事可乐、耐克等品牌拍摄广告并通过音乐作品直接推动消费。此外,电影原声与电视主题曲开发成为重要宣传渠道。例如惠特尼·休斯顿的I Will Always Love You伴随电影传播,带来单曲和专辑销量双赢。由此,音乐、影视、广告及零售业日趋融合,开启多平台协同营销新时代。

数字侵权、知识产权与产业转型争议

新的消费技术和流通管道孕育了深刻的版权与利益分配矛盾。随着MP3广泛传播,盗版危机迅速加剧。Napster等平台短时间内积累庞大用户群,但对内容创作者造成严重损失。1999年金属乐队针对Napster发起诉讼,音乐人与文件分享平台的法律争端随即成为全球关注焦点。之后,主要唱片公司要求加强数字监管、推广正版数字下载和付费流媒体服务,为后来的Apple iTunes和Spotify等新型平台打下法律与市场基础。

此外,音乐人开始探索直接对接听众的全新路径。自制发行、自营网站、邮件营销正逐步兴起。此消彼长下,独立厂牌和地下场景借助便捷传播和成本降低,开拓属于小众、实验和本地的音乐创业空间。数字时代的民主化属性,促成多样化音乐声音的崛起,也挑战传统主流产业对内容和模式的垄断。

以往唱片销量为主的商业评价模式,逐步让位于综合影响力和“全媒体传播力”的考量。例如流行榜单开始纳入电台播放、MV点击和网络互动等多维数据,为明星和作品的价值衡量引入新标准。这种衡量机制变化,反映出技术与经济互动的深远影响。

前景交错:技术引领经济重构

90年代音乐技术与经济结构,从硬件到软件、从物理产品到内容服务经历深刻转折。每一次技术创新都推动商业模式变革,不断解锁新的产业价值链。音乐传播、生产、消费之间的边界变得更为流动和开放。随着21世纪初流媒体经济登场,90年代的创新与挑战,成为未来行业再迈新程的根本动力和重要参照。

【单词统计:1093】

创意驱动与全球扩张:1990年代音乐创新与市场结构新纪元

音乐世界在1990年代迎来翻天覆地的变化。这十年里,音乐创新与市场力量彼此推动。新技术、观念和产业体制均共同作用,带来了前所未有的转型。此时期的全球音乐生态,不再受传统中心地带主导,反而促进多地协同创新。风格实验、数字技术革命和全球资本流动,成为90年代音乐创新与市场变革的核心动力。

从录音室到俱乐部:音乐创新的技术源动力

随着数字录音硬件和个人电脑的普及,音乐创作从大型录音棚迁移到更为灵活的工作室和卧室。Pro Tools等数字音频工作站,使音乐人脱离昂贵的模拟设备限制,可以随时编辑、调整和混合音轨。例如,Moby利用一台笔记本和简单设备,就能创作出Play中广受欢迎的电子乐段。数字化工具推动音乐创作方式去中心化,为更多独立音乐人提供发声平台。

这一时期,采样和合成技术得到广泛应用。采样(sampling)即将过去音源、环境声或者电影对白等导入新作。The Prodigy在The Fat of the Land中,将摇滚节奏和新奇元素拼贴,创造富有攻击性的舞曲气息。电子合成器大量参与流行、舞曲和实验音乐创作,打破了传统乐队的乐器限制。声音塑造变得更加细腻、丰富,各种风格在音色与节奏上获得全新表达范式。

俱乐部与夜店文化的勃兴,也极大拓展了音乐创新场所和受众基础。在欧洲,Techno、House、Trance等新兴类型迅速成为夜生活主题。DJ和制作人通过实时混音、鼓机和合成器,推动电子乐在全球流行舞池“爆炸”。夜店场所变成声音实验的试验田,推动编曲和节奏层面的新突破。与此同时,MV在音乐传播中的作用飙升,Daft Punk的Around the World凭创新影像走进全球家庭,在音乐与视觉艺术间搭建桥梁。

全球市场的重塑与多样化扩张

90年代国际音乐市场首次实现真正意义上的全球扩张。由于CD制造与物流成本下降,唱片公司开始实施多地同步发行策略。绿洲乐队的Wonderwall不仅统治英国和欧洲榜单,还能通过音像店、电视台走进亚洲、澳洲的年轻消费者视野。大型厂牌如环球音乐、索尼音乐等,将制作、宣传、销售环节全球化,形成覆盖五大洲的市场网络。

国际流通便利促使不同地区的音乐文化交互频繁。美国的Grunge风靡欧洲,英国的Britpop通过广播和MTV渗透到日本和拉美。亚洲的J-Pop、韩国的偶像团体自90年代后期在东南亚市场崛起。这些现象不仅重塑了市场结构,也培育了不同文化间的音乐对话和混融。例如,世界音乐(World Music)作为产业标签得到流行,非洲、南美、亚洲艺术家由本土走向国际舞台,拓宽全球听觉地平线。

随着MP3音频格式在90年代末普及,线上音乐成为可能。虽然Napster等点对点平台带来了盗版风险,但也揭示了消费模式将转向内容而非单纯载体。这一转向提前催生出数字音乐销售和流媒体基础,为随后十年音乐消费模式的彻底变革打下根基。

融合与跨界:边界消融带来的新音乐美学

技术创新不仅体现在制作方式,更深刻影响音乐风格的边界。90年代,嘻哈与R&B、电子乐与流行、摇滚与舞曲的界限前所未有地模糊。从玛丽亚·凯莉的Fantasy到麦当娜的Ray of Light,艺术家们不断跨足风格,利用新工具和制作手法进行尝试。纳斯和Dr. Dre等人探索多采样、复杂叠音与节奏新可能,使说唱音乐实现声音层面的创新。Daft Punk用House和Disco元素混搭,将法国电子舞曲推广至全球舞池。

市场方面,融合风格被证明具有更高的商业潜能。后街男孩等团体将R&B、流行和电子元素糅合,获得全球性话语权。瑞奇·马丁带领拉丁流行走向主流,Livin’ la Vida Loca席卷欧美与亚洲。类似案例遍布不同音乐类型,企业化操作和艺术家创新欲望相辅相成,最终促成风格融合成为行业新风尚。

新的音乐美学随之诞生。过去清晰的风格划分不再是艺术创造的壁垒,独立音乐人通过数字工具将流行、民谣、电子、摇滚、嘻哈混编演绎,形成无数衍生流派。各地青年以互联网互动、同人翻唱等方式主动消费和二次创作,音乐与听众的关系变得更为紧密且多元。

产业规范与资本动力:超级巨星与偶像工厂的诞生

市场创新同样体现在产业结构上。唱片公司通过整合、并购等方式形成寡头格局,推进资源高效配置与内容全球输出。麦当娜、迈克尔·杰克逊等成为多平台的超级明星,在广告、电影、时尚等领域同步发展。偶像团体和流行组合依托标准化培养和包装手法迅猛扩张,辣妹合唱团、SM娱乐旗下韩国团体、安室奈美惠所在日本偶像工业形成产业化流水线,粉丝文化和品牌经济初现雏形。

与此同时,MV、广告代言、世界巡演和跨界合作为艺人打开多元盈利渠道。音乐不再仅依赖专辑销售,衍生产业快速增长。电影原声、流行时尚、综艺节目等跨界合作让音乐作品走出传统领域。资本力量注入和专业化团队运作,既为创新提供资金保障,也让市场竞争变得更加激烈。厂牌和制作人精确定位细分人群,推动每一风格和子类型的精细化市场化。

版权与数字侵权的矛盾,在此期间初现苗头。Napster和MP3的普及,引发生态洗牌与产业自我调整。唱片公司和艺术家不得不共同寻求新的利益平衡方式,包括付费下载、会员服务和线上互动活动,为后数字时代音乐市场打开空间。

创意持续与全球化协同的新格局

1990年代的音乐创新根植于技术拓展、市场开放与文化交流。这一时期,不仅缔造了新型制作与传播工具,还扩展了艺人表达和产业运营的疆域。音乐市场不再被少数国家和风格掌控,而是被多极文化和全球消费拉动。

进入21世纪,90年代的创新机制和市场经验成为后续数字音乐经济的实验田。音乐创造力与产业结构在新的技术环境下持续互动,推动全球范围内的新一轮变革。而90年代留下的创作自由、融合精神和全球市场观念,成为未来音乐新纪元的基础坐标。音乐仍在不断前行,创新与市场也将持续交织,激发下一个时代的声音浪潮。

【词数:1193】

街头潮流与时代共振:1990年代音乐引爆全球文化变革

1990年代的音乐不仅代表了一种声音,更深刻地成为全球社会文化变迁的驱动力。新风格和技术浪潮下,音乐与青少年身份、城市生活、社会思潮以及大众审美的关系全面重塑。这个十年,全球多个地区的青年文化被Grunge、Britpop、Hip-Hop、电子乐等潮流串联起来,音乐成为情感发泄、社会表达和身份塑造最直观的媒介。

另类崛起与青少年自我认同的塑造

当涅槃乐队以Nevermind冲击榜单之时,美国与欧洲诸多城市青年立即投入Grunge潮流,牛仔裤配格子衫成为服饰标配。Smells Like Teen Spirit的强烈节奏与疏离嗓音,表达出对主流价值冷漠和渴望真实的个体情感。90年代早期,美国西北部出现了新的“城市身份”——在工业衰退和家庭结构松动中成长的边缘青年,将Grunge作为抗衡体制与孤独感的精神出口。随之而来的Ten(珍珠果酱乐队)、Superunknown(声音花园)等作品也影响无数青少年,将内心困惑与社会现实的碰撞,通过音乐汇聚为一股强大的文化氛围。

这种由音乐衍生的身份认同,不仅局限于美国本土。MTV全球化传播和音乐录像的普及,让Grunge穿越大洋,直接影响到澳洲、北欧等远离西雅图的青年群体。乐队演出和品牌联名扩展了粉丝社群,相关服饰、言谈和态度成为 “另类文化”的象征。Grunge运动带来的对权威、消费主义的反思,也挑战了传统社会规范,为新一代追求自我表达提供范本。

千禧城市的英伦自信与本地生活再想象

与美国的疏离文化相对,英国的Britpop,例如绿洲乐队的Definitely Maybe、Morning Glory?,主动拥抱普通生活与家族归属。这一潮流为90年代英国文化注入新的自信。Wonderwall和Don’t Look Back in Anger作为国民级歌曲,常年流行于酒吧与学校,在威尔士到曼彻斯特等不同城市传唱。青年人借由英伦摇滚中的“出生地自豪”,强调地域性与阶层身份,在失业和社会转型的环境中重建自信。这也反映了英格兰“酷不列颠”时代文化政策对本土音乐出口和青年就业的影响。

布勒乐队的Parklife则高度关注都市日常,将伦敦市区的多样人群、消费习惯融入叙事。Girls & Boys、End of a Century等作品通过幽默视角解构都市孤独与浮躁,唤起广大听众对城市空间和同龄人生活的共鸣。英国政界和媒体据此积极包装音乐为“国家软实力”,使90年代英伦音乐成为“新时代英国”的国际形象一部分,同时影响法国、德国、意大利等地青少年心态的重塑。

Hip-Hop与社会现实的互文

90年代嘻哈的广泛流行,将美国黑人社区的社会语境直接带入全球视野。图派克·阿玛鲁·沙库尔的All Eyez on Me揭示种族紧张、贫困、警察暴力等议题,这些内容迅速跨足音乐领域,进入学者研究、影视内容和专题报道。California Love等单曲流行后,街头艺术、涂鸦、街舞同步扩张,极大丰富城市公共空间的文化符号。西海岸与东海岸说唱竞争不仅是音乐事件,更成为社会对族群身份、资源分配和社区自我认同的公开讨论场。

以纳斯的Illmatic为代表的东岸流派,则将个人成长和城市空间牢牢绑定在歌词和音效结构中。歌曲如N.Y. State of Mind通过具体街区、生活琐事串连社会议题,引发听众对阶级、机会和希望的思考。此类作品的高度文学性和现实批判,为后世社会运动、黑人平权和艺术教育提供思想素材。全球范围内,嘻哈不仅成为美国文化输出的重镇,也为法国、德国、日本、韩国等地的本土说唱提供灵感,鼓励边缘群体通过音乐发声。

女性力量觉醒与多元文化的交叉引领

90年代女性歌手由“配角”跃升为主流先锋。麦当娜的Ray of Light、艾拉妮丝·莫莉塞特的Jagged Little Pill带动西方社会对女性身份、性别表达和自我叙述的关注。You Oughta Know直言不讳地表达愤怒与情感真实,成为女性反抗性别压制的标志。伴随社会女权运动,主流媒体对女歌手的报道和奖项分配明显增加,女歌手成为生活方式、时尚和消费市场的多线引领者。

与此同时,玛丽亚·凯莉、惠特尼·休斯顿在R&B和流行领域推动跨文化融合。她们的作品兼具情感表现与技术创新,为黑人女性艺人赢得更广泛的尊重与舞台。My Love Is Your Love激发都市女性的独立和自信形象,影响北美和欧洲多个城市白领阶层。在拉美、亚洲和非洲,多元流派的女性面孔反映90年代全球女性文化觉醒浪潮,催生本地化女团、女性音乐节和女权主题创作。

亚洲地区的安室奈美惠、Seo Taiji and Boys开拓J-Pop和K-Pop本土音乐工业。安室的时尚造型与快节奏曲风引领日本青少年风尚,带动化妆、穿搭及生活方式发生剧变。韩国偶像团体则通过音乐电视台、大型演唱会和粉丝俱乐部首创娱乐工业体系,为亚洲音乐全球化开辟道路。日本和韩国偶像经济也深刻重塑了青少年消费、亲密关系和国民身份想象。

夜店文化、电子浪潮与城市空间的再编织

电子乐的普及、夜店和俱乐部的兴起,将舞池文化变为90年代社会“新空间”。The Prodigy和Daft Punk等团体的现场表演推动电子音乐“从地下到主流”。在伦敦、柏林、巴黎以及美国东西海岸,大批夜店成为24小时开放的多元社交场所。电子音乐的重复结构和强烈节奏回应了都市生活的高强度和碎片化现实,DJ文化让听众从“被动聆听”转入“互动共创”。

夜店和音乐节不仅承载娱乐功能,还成为音乐、时尚、行为艺术等跨界实验田。装置艺术、灯光秀结合新电子设备,共同营造沉浸式体验。俱乐部文化扩展到性别平权、性少数社群和文化多样性议题。例如伦敦Heaven、柏林Tresor等著名夜店,不仅塑造当地夜生活氛围,也作为身份容纳、社会创新的空间。欧洲和美洲多个地区,夜店逐渐纳入城市规划和旅游品牌,一定程度上推动包容、多样和创新城市景观的发展。

商业、品牌与跨界协同下的流行文化变革

90年代音乐和广告、时尚、影视深入联动,催生全新的流行消费业态。Believe(雪儿)通过Auto-Tune效果席卷广告配乐和时尚产业。微软、耐克等品牌邀请明星合作推出定制MV和限定商品,品牌符号和音乐形象互相加持。诸如辣妹合唱团的全球广告和衍生商品,带来跨国偶像消费风潮。这种“音乐+品牌”协作模式也影响亚洲,韩国、日本偶像团体成为美妆和服饰行业的新宠。

此外,电影原声带和电视剧主题曲成为流行传播新方式。I Will Always Love You随《保镖》热播,影响力远超音乐产业本身。影视与音乐的交错,也为青年一代带来新的情感刻度和流行语汇。媒体平台通过音乐奖项和视频节目强化明星效应,粉丝经济、周边衍生和线上社区迅速壮大。

随着互联网和MP3引入,90年代后期出现粉丝自组织和同人再创作现象。音乐作品成为全球网络文化“共同语言”。同一首Wonderwall可能在伦敦下班地铁、东京高中联欢或墨西哥阳台上被不同人群二次演绎,彼此形成文化共振。网络社区为本地和全球青年沟通、联动、发声提供便捷通道,使音乐在全球文化分层与互动中的角色更加突出。

文化变革的余波与多元共鸣的新纪元

90年代的音乐文化影响,打破了昔日中心与边缘、主流与地下的严格分界。音乐推动青年参与社会、重构城市体验、跨界构筑消费新生态,并以难以逆转的力量影响政治运动、性别态度、艺术审美和科技趣味。进入新世纪,这些变革遗产与新技术、“网络原生代”共同开启下一个全球文化融合阶段。音乐人、听众与产业不断互动,为下一轮创意和多元协作的社会模式奏响前奏。

狂欢的舞台与共同记忆:1990年代音乐节与现场文化风景线

进入1990年代,全球音乐现场文化经历了根本性的扩容与重塑。新一代技术进步,为大型演出活动和音乐节带来更高水平的音响、灯光与舞美体验。数字音响调控、大屏幕视频实时转播等新手段,使音乐节不再仅是聆听盛宴,而变为多感官综合体验的文化事件。与此同时,全球化浪潮不仅扩展了参与艺人和乐迷的版图,各地音乐节与城市生活的联系也愈发紧密,形成强烈的社区归属和身份认同感。

90年代初,像格拉斯顿伯里音乐节(Glastonbury)和洛拉帕卢扎(Lollapalooza)这样的国际大型音乐节逐渐确立品牌。英格兰的格拉斯顿伯里自1980年代后期形成独特的“露天嘉年华”氛围,90年代则利用迭代技术与多样编制,将Britpop、另类摇滚、电子、民谣等诸多流派汇聚一堂,成为欧洲青年心目中的音乐圣地。辽阔的农田变身多舞台聚集地,艺术装置、环保议题和先锋行为艺术与主舞台表演并列。通过电视转播和电台直播,成千上万的海外观众也能同步“在场”,节庆记忆延伸出线上、线下共振的新形态。

洛拉帕卢扎在美国则以游走式模式创新现场体验。这一大型巡回音乐节由珍珠果酱乐队主唱佩里·法瑞尔于1991年发起,首次将另类摇滚、金属、电子与说唱等新兴类型并肩放入主阵容。它不仅开创了“旅行节”形式,覆盖北美数十城市,还引入极限运动、视觉艺术和社会倡议展区,形成互动多维空间。旅途中,每一站都有地方乐队加入,促进美国地区音乐场景的交流与成长。同时,洛拉帕卢扎推动了新新人类的亚文化自我表达,让90年代美国年轻人的激情、愤怒与梦想获得共同出口。据行业统计,该音乐节90年代每场平均吸引逾万名观众,直接拓宽“主流之外”的音乐消费和审美空间。

欧洲大陆的现场文化同样表现出高度活跃。瑞士蒙特勒爵士音乐节持续扩容,不只吸引爵士巨匠,更囊括蓝调、摇滚、世界音乐代表。观众结构日渐国际化,各地音乐家通过舞台结识、合作,将不同国家的乐风融合带上全球视野。同一时期,柏林与阿姆斯特丹等地的电子乐节快速崛起。比如Love Parade最初仅为地下派对,90年代中期已吸纳百万级人流,路上DJ演奏、游行队伍与集体舞蹈成为德国重聚与自由象征。类似的舞曲狂欢逐步扩展至法国、西班牙,形成独有的电子亚文化圈层。

此外,亚洲音乐节和现场氛围在90年代后期也发生巨大转变。日本的富士摇滚音乐节于1997年开办,主打独立、摇滚和国际电子乐队阵容,吸引本地与东亚乐迷。韩国则在首尔及釜山等地主办都市音乐节,为日渐兴起的K-Pop、Hip-Hop与摇滚乐队提供展示窗口。这些节庆既展示全球流行趋势,也反映本地青年亚文化诉求。

同时,90年代的现场音乐文化打破过去“明星主导”或“乐团演绎”的单一模式,更加重视观众的参与感和现场互动。以U2的Zoo TV Tour为例,该团突破性地引入巨型LED荧幕、卫星连线和观众实时互动,推高全球演唱会技术标准。同时,迈克尔·杰克逊的HIStory世界巡演则凭借精确编排、炫目舞台效果与影像艺术的全面融合,刷新了音乐会的艺术和技术界限。据国际媒体和票房数据,这类顶级演唱会往往一票难求,带动旅游、餐饮等产业,刺激周边城市活力。

音乐节与大型现场演出,逐步成为城市品牌营销和地方经济的重要引擎。地方政府和企业开始主办或赞助现场活动,将其纳入旅游推广、国际交流和青年政策的综合战略。例如西班牙贝尼卡西姆音乐节结合海滩度假特色,把摇滚与电子舞曲、本地和国际艺人共同呈现,吸引来自欧盟各地的旅客。与此同时,社会议题也与音乐现场发生交集。格拉斯顿伯里设有专门环保主题展区,洛拉帕卢扎和多地独立音乐节积极推动反毒品、反性别歧视、关心艾滋病等倡议,使音乐节成为社会责任和公民教育的平台。

相较于以往,90年代音乐节和演出体验强调多样与融合。艺术装置、行为表演、手工市集与主题讲座,通过“节中节”形式让观众拥有自助选择的权利。观众不仅是聆听者,更是互动的一部分。舞池、露营区、互动工作坊等空间的设置,增强不同人群的联系,形成跨文化、跨国界全新社群。目前许多知名音乐站点和品牌节庆活动,正是借助90年代现场氛围的革新而确立行业标杆。

现场表演的技术进步,数字音响和视觉传达的普及,也改变了艺术家与观众的关系。如前所述,DAW、合成器和灯光编程等技术在演奏中广泛应用,艺人在舞台上实现高水准的音色混搭与视觉演出。此举为观众带来更具冲击力和奇观感的体验,直接促使音乐秀成为城市文化消费的热门选择。与此同时,演出现场常配备录音及视频团队,将精彩内容实时上传或后期发行。许多经典演唱会辑,如Pulse(平克·弗洛伊德)、MTV Unplugged(多位明星参与),成为新一代听众和乐迷珍视的集体记忆载体。

另外,90年代的俱乐部与地下派对文化也在现场氛围中占有重要席位。伦敦、柏林、底特律等地的夜店以及电子音乐聚会,为青少年和先锋艺术家提供自由开放的创意空间。DJ轮番上阵、MC即兴互动、照明与视觉同步——这些元素共同定义了新型夜生活方式。许多本地乐队和编曲人在俱乐部磨炼技艺,再逐步登上更大舞台。前面描述的电子现场潮流和舞池变革,正源于俱乐部的蓬勃发展和DJ文化的专业化。

在全球化、技术革新和产业变迁共同推动下,90年代的音乐节和现场文化既承接传统人文精神,又不断拓展边界。新一代观众和乐手以现场狂欢、即时互动、角色错位为基础,催生出流动性强、认同多元的音乐共同体。这种节日与演出模式为21世纪的跨界艺术节、全球巡演和新型社交生活方式提供蓝本。未来,音乐节与现场表演还将在城市更新、文化自信和青年社群建设等领域持续发挥重要作用,让全球各个角落的乐迷,共同分享永不落幕的音乐时光。

【文本共计约1010个单词】

真实与反叛的声音:1990年代歌词和主题的变革地图

进入1990年代,全球音乐的歌词内容和表现主题发生重大变化。这一时期的音乐文本不再满足于简单抒发个人浪漫,转而聚焦社会现实、自我认知与多元身份。所有主流与新兴风格,无论摇滚、嘻哈、电子流行还是R&B,都寻求打破既有框架,用更直接和具体的语言讨论世界与自我。技术进步、文化冲突和社会思潮的变化,共同推动歌词表达从情感宣泄转向现实剖析。

这一转型的动力,部分来自前所述产业创新和文化交流。在全球化与数字工具带动下,音乐文本首次以真正跨国、跨文化的形式影响听众。艺术家们采用接地气的表述方式,使歌曲成为普通人表达心声的载体。在全球主要市场,无数作品直面社会分裂、族群矛盾和青春困惑,引发共鸣。接下来的内容将聚焦三大主题领域:社会现象与个体焦虑、身份与归属探索,以及技术、身体与后现代体验。

首先,社会现象成为90年代歌词的核心表现对象。以涅槃乐队的Smells Like Teen Spirit为例,这首歌在歌词中直接表达无力感与对体制的麻木态度。“我们都像娱乐节目,看得起你又走得远”——这种朴素直接的表达,显露了青年群体的自我疏离。Grunge(垃圾摇滚)风靡期间,大批美国和欧洲乐队用类似的语言书写失业危机、家庭解体及心理压力。珍珠果酱乐队在Jeremy中讲述校园暴力和孤立,充满克制却冷静的诉求。这种聚焦边缘困境的创作风格,在90年代成为中产阶级与工人阶层青年自我表达的代名词。

与之形成鲜明对比的,是英伦Britpop对日常生活的歌唱。绿洲乐队的Don’t Look Back in Anger以口语化歌词描绘普通人如何面对失望和自省。本地化的主题贯穿整个英伦摇滚浪潮,布勒乐队则在Parklife等专辑中用冷静、幽默的文字记录都市日常——公园、地铁、下班烟火——把看似琐碎的生活片段转为共感的艺术表达。这种书写方式强调女性、地区和家庭等具体身份对个体的影响,为90年代欧洲青少年提供了特殊的精神出口。

在美国,嘻哈写作承接社会评论与自传叙述。早期的Public Enemy已奠定基础,90年代艺术家进一步深化主题。图派克(Tupac Shakur)在Changes中反复思考族群冲突、警察暴力和贫富差距。他以简明词句突出黑人社区的无奈:“我看见警察憎恨我,只因我肤色。”纳斯(Nas)则用Illmatic展现纽约街头生活,用短促叙述勾勒希望与绝望交织的城市边缘。歌词直白,内容多为日常经历、社会新闻和家庭冲突,但叙事手法多元。许多说唱歌曲采用“第一人称”视角,带有强烈的记录性,进一步拉近与普通听众的距离。这一风格启发了全球各地本土化说唱写作,法语、德语、日语、韩语等版本都效仿发迹。

R&B和流行音乐主题在此期间同样发生变革。从玛丽亚·凯莉到惠特尼·休斯顿,90年代女歌手的作品兼具情感和现实内涵。Vision of Love、I Will Always Love You等歌词关注自我成长与人际关系变迁。当艾拉妮丝·莫莉塞特在You Oughta Know中质问爱情的不公时,歌词直率剖析女性情感中的愤怒和追求独立。这类作品拓展了大众流行音乐的主题边界,让主流歌坛首次呈现鲜明的性别意识和女性叙述。

90年代另一突出主题是身份探索和归属焦虑。无论西雅图的摇滚、纽约的嘻哈还是伦敦的英伦乐队,几乎所有风格都将“我是谁”“我来自何方”作为核心命题。美洲与欧洲城市化和全球化的加速,使大量青年产生“边缘感”。Britpop用英语口音、地方用语强调土著归属,如绿洲乐队、布勒乐队作品中充满“家族”、“本地”、“成长故事”一类内容。与此同时,亚裔、非裔、西裔等多族裔音乐家通过歌词重建文化自信。例如拉丁裔歌手瑞奇·马丁用西英混合歌词诠释多元身份,拉近不同语言背景的听众。

对于许多90年代青年,主流社会形象不再是唯一参考。MTV、网络和多语种媒体兴起,带来全球信息互通。日本和韩国偶像团体歌词则逐渐引入超越恋爱题材的内容,涉及梦想、挑战与集体归属,成为东亚青年文化认同的重要符号。安室奈美惠的*Can You Celebrate?*描绘成长变化,Seo Taiji and Boys则用混杂韩英歌词反思社会压力和独立意识。这类作品与西方的社会批判不同,更多强调个人与家族、学校、团队的关系,表现为亚洲社会的集体特征。

与前述归属与身份焦虑并行的,是技术与身体的主题创新。90年代电子乐和舞曲歌词多以机械节奏、简洁重复的口号为主,回应城市生活的紧凑和信息爆炸。例如The Prodigy的Firestarter用极具冲击力的语言传递能量和危险。Daft Punk的Around the World则直接使用标题短句,强调反复律动和集体体验,歌词极简但易于共鸣。这类作品不仅展现技术赋能下的身体感知,还迎合了夜店文化对“即时感受”的需求。歌词不再追求叙事大意,而是聚焦瞬间心理和场景反应。

值得注意的是,90年代的歌词表现方式和文本风格因地区和类型差异极大。以美国和欧洲为例,摇滚和说唱偏好故事性、现实性和第一人称叙述;英伦流行强调日常写实和幽默;电子乐和舞曲则采用高度抽离和口号式表达。与前几十年相比,这一时期的音乐文本表现出更广的主题包容和表达自由。制作人通过采样、合成和剪辑,进一步模糊歌词与声音、故事与氛围之间的界限,影响了后续音乐创作标准。

此外,90年代音乐文本响应全球文化与社会趋势,包括性别平等、少数群体权利和环境保护。如辣妹合唱团以Girl Power为口号,用简洁直白的歌词推动女性自主宣传。多样化主题让全球听众都能找到共鸣点。同时,专辑和现场表演常与自传、社会话题和时事事件联动,歌曲不再是无根的流行单品,而成为社会情感和历史时刻的见证资料。

随着数字技术应用和网络平台初现,90年代音乐歌词逐渐摆脱工业化生产线的刻板流程。独立乐队、个人制作人和区域性音乐人更易用真实语言记录所思所感。全球化和本地化写作方式交融,使1990年代成为音乐文本多样化和自由化的关键阶段。歌词写作与社会主题的创新互动,为21世纪音乐创作生态建立了坚实基础。音乐如何表达现实、个人与集体如何在歌词中碰撞,正是这一时期全球听众洞察自我的重要途径。

【本段总计约985词】

从叛逆余音到数字革命:1990年代音乐的遗产与深远影响

1990年代的音乐不只是一个转折点,它成为全球流行与地下音乐传统的交汇地。这个十年沉淀出大量实际可见的遗产,持续影响着后继的声音、行业结构和文化潮流。无论是Grunge叛逆的沙哑音色、Britpop塑造的新英伦自信,还是Hip-Hop、电子舞曲与女性独立声音带来的连锁效应,90年代在技术、艺术、产业和社会层面留下众多不可磨灭的印记。这些遗产至今仍在新一代音乐创作、媒体传播及社会议题中不断被複述和扩展。

新式自我表达模式的确立

继前面所述的文化转型之后,90年代音乐显著塑造了全球青年自我表达方式。涅槃乐队的出现让“边缘情绪”具象为可传递的声响范本,Smells Like Teen Spirit成为青少年自省和社会疏离的象征。随之而来的众多乐队进一步将“乐队即群体身份”的概念推广至全球。从Grunge到Britpop,音乐人将真实与自我冲突带进大众视野。

绿洲乐队与布勒乐队携手把英国街头与家庭生活的琐碎故事打造成主流话题,这批作品极大改变了流行乐对“普通生活”和“本土性”的看法。以Wonderwall为代表的曲目,鼓励更多创作者正面书写日常与失败感,后来包括亚洲、拉美和斯堪的纳维亚等地区的新一代艺人,也开始以本地语言和习惯讲述自身故事。这种由内而外、自下而上的表达观念,成为后续独立音乐潮流的参照系,直至今日仍主导全球主流与独立乐坛的叙事动机。

另外,嘻哈音乐的全球扩张为边缘声音塑造了话语空间。90年代美国西海岸与东海岸作品,推动本地街区、亚裔和拉丁裔移民以及全球新锐说唱群体争相用歌曲讲述地区、身份和社会现象。法国马赛和巴黎,德国柏林,乃至中国、韩国,都将嘻哈作为表达地方文化和自我立场的媒介,极大促进了世界各城市青年“自述-自塑”的文化策略。这类来自美国的模式,使全球音乐人在面对变革时代时有了直接可用的范本。

产业结构改革与技术革命

进入千禧年前后,90年代种下的音乐产业变革种子初步开花。在此期间,Auto-Tune技术的发明及普及彻底重构流行音乐的声音标准。雪儿的Believe最早实现了音高修正器的全球化应用,为后续近二十年欧美乃至亚洲主流乐坛大量歌曲赋予特有声效。此外,合成器与采样器等数字化乐器的成熟,使电子音乐和Hip-Hop制作门槛骤降,独立音乐人与小型厂牌获更大生存空间。

通过DAW(数字音频工作站)等录音工具,90年代后期孕育了“卧室创作人”风潮,赋予音乐制作前所未有的平民化倾向。传统大型录音室不再是唯一选择,个人可在家庭环境利用电脑、麦克风和软件创作完整样本,初步实现“自主发行”。2000年代以来,“宅录”“网上发布”等惯例直接起源于此技术革命,成为数字音乐产业的基础架构,为Spotify、Apple Music和哔哩哔哩等平台的兴起扫清技术障碍。

值得一提的是,90年代音乐录像(Music Video)美学兴盛与MTV等专业频道的全球传播,极大提升了视听一体化的内容体验。Smells Like Teen Spirit、Virtual Insanity(贾米洛奎)、Around the World(Daft Punk)等极具创意的影像作品树立了当代流行MV艺术的工业标准。这直接推动了后续视频平台的内容创新和网络UGC(用户生成内容)浪潮,养成了“以视觉承载音乐”的消费习惯。

性别、族群与文化多元的推进

在前述分析基础上,90年代音乐遗产的重要方向是性别意识和族群多元的突破。以麦当娜、艾拉妮丝·莫莉塞特为首的女歌手打破行业窠臼,在主流叙事中推动性别平等和女性自主。Jagged Little Pill、Ray of Light等专辑中,情绪表达、生活观念及社会状态的正面书写,为当代女性创作人播下“自诉视角”的思想种子。直至2010年代,新兴女歌手如Adele、泰勒·斯威夫特等,都直接承续了90年代女性先锋的歌词传统。

R&B、电子与Hip-Hop领域的黑人及少数族群艺人,也在90年代获得前所未有的话语权。玛丽亚·凯莉、惠特尼·休斯顿等人的热单与专辑,在全球范围内塑造起跨种族、跨文化的歌舞美学和声音理想。许多亚、非、拉美本地歌手开始模仿他们的创作手法,将多语言和独有节奏揉合进流行体系。拉丁乐热潮的初步全球化和K-Pop、J-Pop等亚洲流派突围,与90年代种下的文化多元理念一脉相承。

除此之外,LGBTQ+群体在电子、舞曲、流行和摇滚领域第一次获得集体发声的主要空间。伦敦、柏林等地的俱乐部及音乐节成为多样性宣言的舞台。此类公共文化实践对后来性别平权和包容性社会政策产生持续带动效应,直至新世纪依旧被各类活动延续和引申。

全球传播路径与粉丝文化演变

Grunge、Britpop、Hip-Hop、电子乐等风潮的全球扩展,奠定了跨地域、跨语种流行音乐传播的新路径。90年代MTV、VH1、M6、Channel V等电视网络,有力支撑了不同地区间流派信息的高效流通。唱片业与电视媒体的深度协作首次实现了亚、欧、美三大音乐市场同步推广,Wonderwall、California Love或Around the World等作品在巴西、俄罗斯、日本、南非等诸多城市同一时期流行。

粉丝文化的重组也是90年代的重要遗产。过去以俱乐部和歌迷会为主的组织方式,因互联网和MP3技术普及变得高度网络化。部分粉丝不仅是被动接收者,更通过翻唱、同人MV、线上社区进行再创作。这为新世纪虚拟偶像、线上演唱会、数字专辑等新型音乐体验打下社会基础。

随着社会媒体逐渐崛起,90年代末的首批乐迷网站与歌迷俱乐部直接催生了“全球粉丝圈”概念,极大拓展了艺人与听众之间的直接沟通。今天粉丝参与、众筹、互动营销等行业惯例,皆源于90年代粉丝文化的早期网络化创新。

持续影响与当代回响

时至今日,90年代音乐在全球范围内依旧被反复采样、致敬并带入新艺术实验。无论是独立厂牌对“真实录音”的坚持,影视配乐愈发重视风格兼容性,还是“怀旧文艺”与“年代专辑”成为新流行标杆,均显示出这一时代遗产未曾间断。

在各类流派中,Grunge式吉他音色、Britpop的合成器布局、Hip-Hop的经典采样、夜店电子的编曲结构,依然活跃于全球音乐人作品。流媒体和社交短视频持续推动90年代经典回流——大量曲目被剪辑、创作新版本或被用作影视背景,一方面催生二次流行,另一方面也让新一代听众主动探索90年代历史。

更广义来看,90年代音乐所推动的“身份自觉”“多元协作”“创新至上”这些价值观已注入当代创意产业、社交文化和都市生活。创作者、普通听众和产业从业者持续在技术进步与全球流动中汲取借鉴,不断延展90年代音乐遗产的价值与意义。潮流不断循环,而那段喧嚣、真诚与创新并行的十年,至今仍为世界各地的新梦想和新表达提供光亮。

【全文共计约1189词】

数字浪潮中的再塑造:90年代音乐持久活力

1990年代的国际音乐舞台在多重创新中形成全新格局。技术进步让DAW和采样器成为创作常态,艺术家们以少有的自由打破风格壁垒。Britpop、Grunge、Hip-Hop等风潮拓宽了表达主题,将身份、现实与社会议题推至核心。现场文化蓬勃发展,如格拉斯顿伯里和洛拉帕卢扎,成为青年共享情感与认同的纽带。歌词层面,真实和独立叙事激发全球听众共鸣。90年代遗产不断在影视、时尚和社交平台中循环重现,启发当代音乐人追寻个性与创新。展望未来,这一时期的合作精神和技术革命,仍将推动全球音乐文化的持续进化。

【字数:145】