都市律动新生:Acid Jazz的起点

Acid

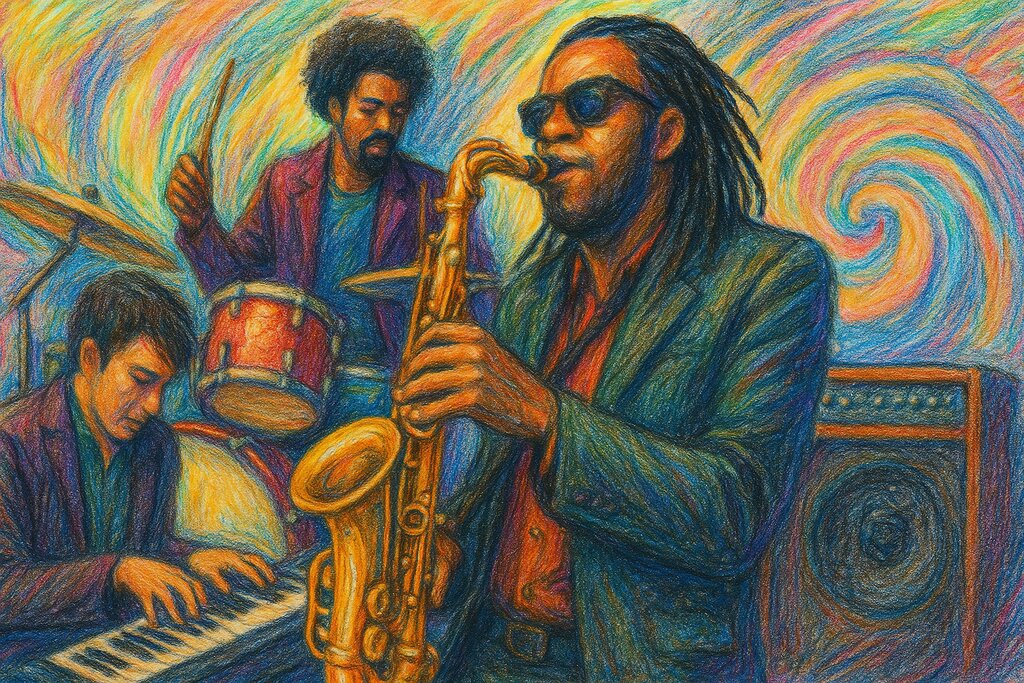

Jazz融合了放克节奏、灵魂乐与爵士即兴,在1980年代伦敦俱乐部登场,代表如Jamiroquai、Incognito,用充满活力的律动刷新听觉体验。

【总词数:34】

伦敦地铁到国际舞池:Acid Jazz崛起之路

1980年代的伦敦,青年夜晚的选择与白天截然不同。那时,城市俱乐部成为新声音的实验室。Acid Jazz一词最早在1987年被提出,与美国的Acid House遥相呼应,却指向迥异的音乐本质。Acid House用重复电子节奏主导夜晚,而Acid Jazz则重视乐器演奏和即兴表现。两者在城市俱乐部场景中彼此穿插,但Acid Jazz很快以其独特的风味,自成一派。

这种新兴风格融合了放克、灵魂乐与爵士乐三种音乐传统。伦敦的大型移民社区带来丰富的黑人音乐传统。放克节奏塑造了基础律动,而灵魂乐融入情感色彩。爵士即兴增强了表现空间,令每场现场表演都独一无二。生活在伦敦的不同文化背景下的音乐人,不断实验、组合这些元素,造就了Acid Jazz的雏形。城市生活的多元面貌为Acid Jazz提供了无限灵感来源。

Acid Jazz的“酸”并非贬义,而是象征被重新激活、焕发活力的传统。早期推动这一风格的场所如Dingwalls Dancehall和Talkin’ Loud俱乐部,成为伦敦青年成群结队体验新潮流的集会地。在这里,DJ与现场乐队轮番上阵,使爵士乐不再只是高雅殿堂的表演,而可以直接走进普通市民的夜生活。Gilles Peterson与Eddie Piller创立的Acid Jazz Records唱片公司,是推动这一风格走向更广人群的关键。此举带动了众多音乐家的崛起,使得Acid Jazz很快从地下俱乐部窗口变成流行文化新标志。

与单纯依赖电子合成音色的舞曲流派不同,Acid Jazz强调乐手现场合作的重要性。鼓手、贝斯手、吉他手、键盘手与铜管演奏者,经常在舞台上即兴对话。这样的演奏方式要求音乐人具备扎实的技术和对彼此前奏的高度敏感。大量取样原始灵魂乐与爵士乐旋律,使音乐听起来既熟悉又新颖。这种回顾经典又追求创新的做法,赢得不同世代听众的青睐。

在技术方面,Acid Jazz出现时正值录音制作技术不断进步。多轨录音和数字采样成为制作利器。音乐人用采样器把旧黑胶中的片段拼贴进新作品中,将老旧灵魂乐鼓点与现代电子音色结合。这样的技术不仅降低制作门槛,还极大丰富了创作手段。前面提到的Incognito和Jamiroquai等乐队,正是善用这种制作方式的代表。比如Jamiroquai的专辑Travelling Without Moving大获成功,既保留了爵士乐的复杂和律动性,又兼具流行的易听特质。

社会方面,80年代伦敦正经历移民结构和城市空间的巨大变革。黑人、亚裔等不同社区之间的碰撞和交流,为音乐生态注入了多样动力。俱乐部不再仅是白人青年的专属,反而变成文化融合的共生体。Acid Jazz见证了身份认同的变化和都市边缘群体的发声。这为音乐创作者带来了新的灵感,他们开始关注边缘故事与多元文化的包容。音乐成为展示城市多元身份的窗口,也顺势赋予Acid Jazz独特的社会意义。

同时,英国市场对美式黑人音乐永远怀有浓厚兴趣。从60年代的北方灵魂运动到Acid Jazz崛起,英国听众持续寻找接近原声旧爵士与灵魂录音的感觉。Acid Jazz正填补了当时流行音乐和传统爵士乐之间的空白。它既采用经典曲风的和声配置和器乐布局,又融入俱乐部文化中的混音及连放技术。这种结合为爵士乐注入了新的粉丝基础,使原本被视为“老派”的音乐重新焕发青春。

Acid Jazz的影响范围并未止步于英国。随着Acid Jazz Records和Talkin’ Loud等厂牌的国际推广,这种风格很快出口到欧洲大陆、日本以至美国本土。法国、德国家庭中的年轻DJ们开始纷纷模仿伦敦夜店的混音手法,并加入各自的音乐传统。例如日本的United Future Organization就在Acid Jazz的基础上,发展出融合本土元素的个人风格。国际市场的回应,使Acid Jazz不再只是伦敦的产物,而成了全球俱乐部文化重要分支。

Acid Jazz还改变了现场演出传统。当DJ成为主角后,传统乐队的舞台空间一度被压缩。但在Acid Jazz舞台上,DJ与乐队平等互动。DJ负责选曲和采样,乐队则以现场乐器演奏回应。这种合作推动了许多音乐人尝试跨界融合。以Brand New Heavies为例,他们在演出中常与DJ合作,将经典灵魂曲目和当代舞曲编排自然融合。Acid Jazz的这种演出形式,为后来许多音乐节和大型俱乐部的演出结构提供了范例。

随着时间推进,Acid Jazz影响了越来越多的流行音乐分支。90年代初,英美流行榜上出现越来越多带有明显Acid Jazz印记的作品。流行歌手和主流制作人纷纷效仿其编曲方式,将现场乐器与采样混音结合。例如著名歌手Seal在歌曲中采用的钢琴和贝斯线条,明显受到Acid Jazz乐队启发。不断有新的音乐团体加入这一潮流,他们带来不同的理解和诠释,使Acid Jazz在世界范围内持续进化。

最终,Acid Jazz的崛起,是一次对多样传统的现代回应。它让爵士乐重新进入年轻听众的生活,同时连接了放克、灵魂与电子音乐的变迁线索。在伦敦这个国际大都会,音乐成为表达身份、文化和创造力的纽带。Acid Jazz则以其独特方式,塑造了当代都市音乐场景,让创新与怀旧并存于每一段律动与和声之间。未来,Acid Jazz的影响无疑还将在全球不同城市的夜晚持续流转,带来属于自己的时代节奏与故事。

【总词数:1009】

千变律动与都市共鸣:Acid Jazz的独特乐声密码

Acid Jazz之所以与众不同,首先在于它的律动基础。与传统爵士乐侧重和声与旋律不同,Acid Jazz将放克和灵魂乐的节奏视为核心。鼓点稳健,贝斯线极具弹跳感,每一个小节都推动身体不自觉地跟随摆动。这种律动结构并不复杂,却充满张力,极易唤起听者的注意力。例如,Brand New Heavies的专辑Brother Sister中,鼓与贝斯的紧密配合是该乐队标志性的声音,这一特征也成为Acid Jazz乐队编制的参考标准。

在Acid Jazz中,现场合作与即兴扮演着举足轻重的角色。与80年代初期盛行的电子舞曲派系形成对比,Acid Jazz更看重乐手之间的互动。键盘、吉他及铜管乐器常常成为现场表现力的焦点,乐手们会围绕主题即兴发挥。这一做法延续了爵士传统,但演奏气质却更贴近俱乐部夜晚的直观氛围。现场表演时,DJ与乐队经常轮流主导。DJ负责采样选曲并营造氛围,乐队则以乐器回应。正因这种分层合作,Acid Jazz的现场往往充满新意。Incognito的演出常被音乐评论家称为标准的都市乐队“协作范例”,他们将灵魂乐歌唱与复杂即兴编织成完整的音乐画卷。

此外,采样技术的使用是Acid Jazz音乐特色的一部分。音乐人常从60年代和70年代的灵魂、爵士黑胶中挑选乐段,将富有历史感的旋律碎片融入全新的作品。与嘻哈等其他采样流派不同,Acid Jazz不仅引用原声段落,更重视将采样与新旋律完美融合。例如,Jamiroquai在Emergency on Planet Earth专辑中巧妙地夹杂了电子鼓组及原声钢琴采样,让老派爵士元素焕发新生。通过数字音效,音乐人将过往的经典与现代技术有效结合,形成“熟悉又新鲜”的听感。

和声配置也是Acid Jazz的重要标识。乐队编制往往包括电吉他、合成器、铜管组以及人声和谐部。每个乐器都通过不同的分轨,制造层层叠加的丰富质感。这种手法源自1970年代灵魂乐大乐队传统,同时吸收了爵士乐器组的分配方式。在录音室中,制作人会利用多轨录音系统,将各乐器逐步叠加。如此一来,每首作品都能展示清晰的空间感和深度。这也让Acid Jazz在听觉呈现上与同时代的主流舞曲区分开来,保有独特的“乐队色彩”。

主唱的表达方式也十分鲜明。Acid Jazz的声乐部分融合了英国灵魂唱腔与爵士即兴吐字。相较于同期美国R&B,更注重层次分明的合唱与短促有力的旋律。以Brand New Heavies女主唱N’Dea Davenport为例,她在演绎Dream Come True时,将情感层层递进,既有灵魂乐的深厚情感,也保持爵士即兴的自由度。演唱时常加入呼吸、喃喃哼唱等细节,使音乐更具感染力,贴近俱乐部中的人际互动感。

节奏感的持续推进容易让人联想到舞曲,但Acid Jazz并不全然追求快速节拍。它更喜欢中等速度的拍点,既有舞池能量,又保留了爵士音乐的松弛和温度。这使得听众在舞动时不觉疲惫,反而能更投入到音乐的每个转折与细节。

在社会文化层面,Acid Jazz音乐常常反映都市生活经验。它描绘了多元社区的群体动态,关注边缘青年与城市夜生活的复杂性。许多歌词涉及身份认同、城市压力及日常困境。这一话题选择,扎根于80年代伦敦的现实。同时,音乐人极力展现包容各路文化的态度。他们把加勒比、拉丁美洲,甚至亚洲传统节奏巧妙渗透到作品中。例如,日本团体United Future Organization在Loud Minority专辑中,将日本民俗打击乐与Acid Jazz主干结合,显示风格的高度包容性。

Acid Jazz在全球范围的发展催生了不同版本的本地风格。法国的St. Germain在专辑Boulevard中,将Acid Jazz元素嵌入巴黎都市电子音乐的脉络,赋予作品独具一格的现代感。德国、意大利也先后有本土音乐人采用采样和乐器融合方式,打造城市夜生活独有的声音。不同地区版本强化了Acid Jazz的国际属性,使之不断演变、融合。

技术进步进一步扩宽了Acid Jazz的表现手段。90年代初,数字合成器和编程装备为制作带来全新工具。音乐人不仅能录制和处理真乐器音色,还可通过MIDI编辑调整细节。这样,制作团队可以灵活控制每一个节奏和音色变化。例如Incognito的Positivity专辑,就是充分利用MIDI技术和现场乐队同步录音的典型案例,其声音既细腻又极富动感。这一技术将律动和和声统一到全新的精度层次。

值得指出的是,Acid Jazz对听众的吸引力来源于一种“亲切又刺激”的情感氛围。它在节奏、和声与采样中持续制造惊喜,却始终保持温和的聆听体验。许多城市白领在下班后选择在Acid Jazz俱乐部放松,再度调整自我。这也是为何Acid Jazz能在俱乐部、餐厅,甚至时尚商场中广泛流行。它打破年龄与阶层限制,让更多人感受到都市音乐的普遍魅力。

与此同时,Acid Jazz还影响了许多流行与电子音乐流派。90年代后期出现的新灵魂、拉丁舞曲与Lo-Fi Hip Hop等风格,均在编排中采用Acid Jazz常见的鼓型与采样技术。这种跨界融合不但帮助Acid Jazz吸引年轻一代听众,也赋予它持续创新的能力。许多DJ和制作人仍在使用Acid Jazz的结构进行二次创作,为当代都市音乐输入新鲜元素。

综上,Acid Jazz在音乐结构、演奏方式、技术应用和文化表达方面均实现创新突破。它用放克根基、现场即兴、采样技术和丰富合唱,构建出属于都市夜晚的律动宇宙。同时,Acid Jazz也始终紧随技术与全球文化的步伐,持续以新形态回应不同世代的期待。未来,这一风格或将延展出更多地域和流派的结合点,让都市生活体验在音乐中获得更鲜活的映射与表达。

【总词数:1044】

风格枝蔓之间:Acid Jazz的多元分流与世界变形

Acid Jazz自诞生之日起,便积淀了不同音乐传统的养分。随着90年代音乐场景的丰富与全球化发展,这一风格逐渐分化出众多子类型,并在国际范围内形成地区特色与多样化面貌。理解Acid Jazz的多重延展,需要从其核心特质出发,追溯嘉年华般的变化轨迹,再分析不同时期和地区的创新尝试。

最早阶段,Acid Jazz的核心圈层强调即兴互动和现场律动。如前描述,Brand New Heavies、Incognito代表的主流路线,将放克与灵魂的动感作为基础,乐队结构中常设鼓、贝斯、吉他与铜管组。以其为典范,90年代出现了极富代表性的“传统型Acid Jazz”。这些作品强调编制丰富,重视集体演奏效果。在英国本土,传统型路线一直是主流,许多乐队秉持乐手间的合作,侧重舞台表演的即兴流动,形成鲜明的城市乐队形象。

随着Acid Jazz商业影响力扩大,一部分制作人开始追求更平易近人的“流行化Acid Jazz”。这一分支通常吸收流行舞曲元素,弱化爵士复杂和声,突出旋律,增强歌曲可记性。如Jamiroquai的Travelling Without Moving专辑大受欢迎,带动乐风向更开放、包容的方向推进。这类流行化路线,令Acid Jazz作品更易进入主流市场,并成功俘获当代年轻群体。

与传统和流行化路线并行发展的,还有“电子化Acid Jazz”。进入90年代中期,MIDI、数字采样与强劲的鼓机配置成为主要制作工具。艺术家们从电子乐中获取灵感,大胆融入Breakbeat、Drum’n’Bass等鼓点。法国的St. Germain用Boulevard专辑勾勒出融合爵士与电子元素的都市声音。德国、日本等地的音乐人也纷纷采用数字技术,丰富和声与音色表达,使Acid Jazz呈现出崭新面貌。电子化方向赋予作品更多空间感和科技感,令乐曲更符合俱乐部与时尚空间的需求。

在此变化过程中,日本成为最早吸收并创造独立风格的国家之一。东京的United Future Organization是日本Acid Jazz的代表团体。他们不仅继承伦敦夜店精神,还在制作中融入本土打击乐、人声即兴和亚洲旋律。这一跨文化结合,推动Acid Jazz在亚洲本地形成独有分支,与英国原版互为呼应。亚洲艺人常在专辑中引入传统乐器或民俗结构,强化文化认同,也扩大了Acid Jazz的国际影响力。

此外,欧洲大陆发展也不容忽视。法国和意大利的艺术家善于将原有的爵士脉络与俱乐部文化串联。法国的St. Germain在音乐中巧妙连结电子律动与蓝调吉他,催生所谓“法式Acid Jazz”分支。当地DJ与乐手偏好将爵士钢琴和管弦乐引入舞曲结构,强调乐曲的叙事感和都市氛围。与此同时,德国的制作人们倾向于在采样与合成器中间取平衡,创造出既冷峻又丰富的律动。这些本地化尝试,使Acid Jazz在欧美市场各具特色,也有助于增加国际市场的差异化。

Acid Jazz的本土分化,不仅体现在音乐结构上,还拓展到文化表达层面。多数欧洲项目倾向用多语歌词、引用本地流行语与都市题材,展现自身城市生活经验。例如,意大利的一些制作团体喜欢用罗马、米兰等城市名作为专辑象征,将欧洲都市印象和音乐风格直接挂钩。

值得关注的是,“实验型Acid Jazz”为追求独特声音,不断探索新技术和跨界路线。部分先锋乐队尝试融合拉丁美洲、非洲、加勒比音乐结构,甚至将电子合成音效调入主编织。采样手法朝更具前卫性的方向发展,从低保真录音、声音拼贴到即兴数码混音,风格极为多元。例如英国组合Corduroy会采用轻松幽默的复古电影配乐段落,创造独树一帜的复古气质。这一分支对爵士本土传统不再严格遵循,反而突出现代都市的游移和开放。

Acid Jazz子类型的出现,与全球化音乐交流密不可分。90年代,唱片公司与DJ不断推动国际合作,许多英美老牌音乐人主动走进日本或欧洲市场,共同录制跨国作品。技术日益便捷后,远程协作成为可能,不同国家艺术家以网络方式共同创作。这样的融合过程,使原本起源于伦敦的Acid Jazz,成长为一种国际俱乐部文化的重要元素。

经济层面,新一轮产业变革助推了Acid Jazz的扩散。当CD和数字化销售逐渐替代黑胶,制作团队可迅速将样本分销到全球各地。在线音乐的崛起,则更容易让本地乐队和独立制作人获得国际听众。大量舞曲合集和自主发行的采样包,引发更多年轻制作人模仿、变革,最终形成丰富多样的亚型。

文化视角下,Acid Jazz子类型的多样化也与城市夜生活不断演进相呼应。俱乐部、酒吧、音乐节都在持续吸纳Acid Jazz与本地热点潮流对接。DJ和乐队在同一场合轮番登场,观众见证多样风格的现场演绎。这种场景推动了风格边界不断扩展,也鼓励音乐人打破传统,探索新的律动与情感表达。

细看音乐结构,不同子类型在节奏、和声与采样处理上各显巧思。流行化风格更注重简洁和旋律动感,便于听众记忆和传唱;电子化路线则聚焦于合成器音效,增强律动的层次感,适宜舞池环境;实验型版本常见非传统拍号和突变节奏,针对小众市场与独立听众。日本和法国版本喜欢引入弦乐、笛子等区域性乐器,使旋律兼具异域感和国际范。音乐人常运用不同的制作和混音手段,突出差异化,满足多层次的听众需求。

Acid Jazz的每一类型都保留根源特质——对放克律动的依赖、对即兴互动的推崇、对跨界尝试的热忱。不论电子还是传统,抑或流行与实验,所有分支都在其独有的发展中输出都市夜晚的多重印象。未来,Acid Jazz的结构或许还将继续分裂、融合,为全球都市文化带来更丰富的音乐景观与创新动力。

夜色主宰者与经典专辑:Acid Jazz塑造者的真实面孔

Acid Jazz的崛起涉及众多音乐人的共同努力,但在这汹涌潮流中,有几位关键人物以无可替代的贡献推动风格变革。首先不能忽视的是英国DJ和策展人Gilles Peterson。他不仅在1987年创立了著名的Acid Jazz Records,还通过在伦敦各大俱乐部的现场演出和广播节目,持续普及Acid Jazz概念。Peterson将放克、灵魂与爵士结合,鼓励创作者跨流派试验。他主持的Talkin’ Loud广播栏目,为无数新兴乐手提供了展示舞台,间接促成了Acid Jazz全盛期的乐团爆发。与其共同奋斗的Eddie Piller同样不可或缺。Piller为音像产业注入市场策略,打造艺人品牌,让Acid Jazz超越小众圈层,在主流舞台上赢得席位。

紧接着在乐团领域,Brand New Heavies的地位尤为突出。这支组建于1985年的伦敦团体,以现场乐队模式为核心,成为早期Acid Jazz最具代表性的声音之一。他们善于将放克律动注入爵士框架,同时邀请灵魂唱将客串,丰富作品表现力。代表作Never Stop和Midnight at the Oasis被看作90年代舞池片段不可或缺的音乐标杆,专辑Brother Sister更是被乐评公认为融合模式的典范。该作品展现了极高的器乐编制技术和人声协调,被后续乐队反复模仿。Brand New Heavies以其集体协作和对老派律动的诠释,奠定了Acid Jazz的核心表达方式。

除了本地乐队,Acid Jazz国际传播也催生出新的领军团体。Jamiroquai由Jay Kay领衔,于1992年首度亮相,迅速赢得全球听众青睐。乐队专辑Emergency on Planet Earth融合了放克贝斯、爵士和舒爽键盘,是英式Acid Jazz商业化成功的重要标志。随后发行的Travelling Without Moving凭借Virtual Insanity和Cosmic Girl等单曲取得国际畅销佳绩。Jamiroquai以精致制作、律动感极强的贝斯和极富表现力的主唱著称,推动Acid Jazz在流行乐领域获得前所未有的认可。与早期强调乐队协作的传统不同,他们更善于运用现代农业制作工具,提升音效和流畅度,使音乐更容易为主流受众接受。

转向技术层面,Acid Jazz的快速发展少不了制作人与DJ的创意投入。James Taylor Quartet由键盘手James Taylor领导,以电风琴为核心乐器,强调60年代爵士放克气息。他们的Mission Impossible和Love Will Keep Us Together用明快节奏和鲜明键盘声线,将爵士传统以舞曲方式焕新呈现,为Acid Jazz注入了更多灵动和实验色彩。James Taylor Quartet善于以经典影视主题为依托,通过改编和重新编排吸纳年轻听众,成为英国本土演出数量最多的乐团之一。

另一方面,Incognito堪称Acid Jazz国际化的榜样。1981年成立于伦敦,由Jean-Paul “Bluey” Maunick主导,乐队组成复杂,经常邀请不同人声嘉宾和顶级器乐手合作。他们的Positivity专辑不仅展现了高水准的合成器与铜管编排,也让灵魂与爵士旋律在流行节奏中并存。单曲Still a Friend of Mine和Don’t You Worry ‘Bout a Thing等作品广受全球乐迷欢迎。Incognito坚持乐队方式与现代制作结合,持续推动Acid Jazz跨界合作,每一次现场都成为不同音乐人的互动盛会。

除英伦主导,欧洲大陆与亚洲本土的代表队伍同样在Acid Jazz史册中占有一席之地。日本的United Future Organization于1990年代初在东京成立,成员来自不同文化背景。其专辑Loud Minority将爵士采样、民族打击乐与现代电子混合,有效展现Acid Jazz的国际风貌。United Future Organization不断通过本土化尝试输出独特声音,他们继承即兴精神,同时加强打击乐层次,受到亚太地区观众好评。

法国艺术家St. Germain同样推动Acid Jazz与电子乐融合。其专辑Boulevard在1995年推出,巧妙结合蓝调和合成音效。St. Germain通过现场录音与电声混搭,为Acid Jazz增加空间感,成为欧洲市场融合流派的代表。德国与意大利等地的制作人则不断用电子鼓、采样和爵士小号扩宽风格边界,形成各地独有的都市形象。

随着Acid Jazz全球化进程推进,不同国家歌手和乐团带来地区独特的诠释。瑞典的Beady Belle注重电子质感,突出北欧冷峻的氛围;澳大利亚的Directions In Groove则结合本土即兴传统,用吉他和打击乐重现城市热力。另外,美国艺术家虽然起步较晚,但如Groove Collective等乐队,积极从嘻哈、放克和拉丁舞曲中汲取养分,推动Acid Jazz在纽约等大城市获得新生。

无法忽略的是,Acid Jazz杰作中,专辑常常胜过单曲,呈现全盘策划与主题连贯。例如,Brand New Heavies的Brother Sister以亲情与成长为主题,每首歌都紧密关联,充分展现团体协作与主唱N’Dea Davenport的情感表现。Jamiroquai的Travelling Without Moving则以旅行与空间想象为线索,将风格延展到流行、舞曲与爵士的连接地带。前面提及的Incognito专辑Positivity以人际关系和乐观情绪为主线,强调积极向上的都市精神,是许多乐队与制作人参考的编曲范本。

此外,Acid Jazz发展离不开DJ和制作团队。他们在俱乐部舞池和录音室内不断实验,扩大音乐边界。英国的Snowboy and the Latin Section将拉丁打击乐与Acid Jazz融合,为现场表演注入异域元素,丰富了听感与节奏表达。DJ如Paul Murphy、Chris Bangs等,则通过采样和混音,推动老派灵魂乐焕发新生,成为夜店必备曲库。

在Acid Jazz四十年历史中,每一次创新都离不开这些关键人物与专辑的引领。他们彼此互动、合作有时亦竞争,推动风格持续进化。Acid Jazz不仅打破了爵士乐的高墙,也为当代都市音乐注入源源不断的新动力。展望其未来,更多地区的乐手和制作团队正以自己的方式补充、丰富并再造这一风格。 החדש声浪将继续在全球夜晚回响,鼓励下一代音乐人无惧创新,探索更多可能。

声音工坊与数字魔术:Acid Jazz技术演变的幕后推手

在分析Acid Jazz的技术基础时,要将注意力集中在录音室技术、采样与合成手段、现场配置以及分轨混音等几个关键维度。Acid Jazz自20世纪80年代末在伦敦崛起,顺应了那一代音乐制作方式的技术升级潮流。这一风格不仅依赖传统乐器的现场表现,还大胆整合了数字音频工具,拓展了城市音乐的表现力和参与面。

首先,Acid Jazz的录音理念建立在多轨录音系统的广泛应用之上。相比传统爵士乐的整体现场录音,Acid Jazz制作人偏爱将各声部单独分轨录制,比如鼓、贝斯、吉他、键盘等分别进入不同音轨。这样,后期混音时可精细调整每个元素的音色、音量与空间定位。以Incognito的著名作品Positivity为例,这张1993年录制的专辑充分运用分轨录音技术,令铜管、合成器与节奏组之间的密度层次极为清晰。多轨录音不仅保证细节展现,还允许制作人对人声、主奏或打击乐进行再加工,这为复杂和声与明快鼓型的融合提供了可能性。

与多轨同步发展的,是Acid Jazz对采样技术的独特挖掘和改造。与同期的嘻哈采样不同,Acid Jazz并不限于提取简洁鼓点或旋律片段,而更重视整体氛围的塑造与新旧元素的融合。首先,制作人会从上世纪60、70年代的灵魂、放克黑胶中挖掘鼓组、贝斯线或电钢琴乐句,将这些音色采样后,融入现代编曲结构。不同于直接“套用”采样段落,Acid Jazz艺术家通常会对其进行音高调整、节奏重组或加以效果处理。例如,Brand New Heavies在早期专辑Brother Sister中,多次融合老派黑胶鼓组与新编和声,让采样片段成为全新律动的有机组成部分。为营造流畅质感,音轨间常用数字混响和延迟技术,让原始采样与新演奏无缝衔接。

随着数字技术普及,MIDI(音乐接口数字标准,Musical Instrument Digital Interface)和合成器的广泛应用极大提升了Acid Jazz的制作灵活度。通过MIDI,音乐人可以轻松将键盘、鼓机、合成器等多种声源实现同步和自动演奏。以Jamiroquai的Emergency on Planet Earth专辑为例,制作团队选用数字鼓组和Roland、Korg等知名品牌合成器,用MIDI连接设备后,对鼓点和贝斯进行精准编程。这一技术突破,让制作人充分掌控每拍的起伏、每个音色的细节,为复杂和声与律动共存铺平道路。正因如此,Acid Jazz音轨中常见速度适中的鼓点、重型贝斯与绵密的合成器织体协同,形成都市夜晚特有的律动感。

不仅限于录音室制作,Acid Jazz技术创新也体现在现场表演配置。与电子舞曲或传统爵士队伍不同,Acid Jazz现场常见DJ与乐队共存。DJ负责选曲、操作采样器及音效机,实时混合预录素材;乐队则用实乐器回应、补充与即兴发挥。这种模式下,技术设备如Akai采样器、Numark混音台等成为舞台标配。成功的现场协作,要求音响师对分轨平衡与实时效果控制有更高要求。例如,在Incognito或James Taylor Quartet的演出中,主台上的音响工程师要同时处理采样的动态范围和器乐的现场拾音,保证两者质感互不干扰,展现Acid Jazz“数字+现场”的核心竞争力。

与此同时,音效处理技术赋予Acid Jazz更丰富的空间感和时尚属性。90年代,数字延迟、立体声混响与EQ均衡成为常规后期工具。搭配多轨录音,制作人能对人声、铜管、合成器适度拉开空间,让整体音场更具层次。例如,法国St. Germain在Boulevard专辑中,擅用空间混响和低音增强,将电吉他和电子节奏完美糅合,展现典型都市脉络。这种“空间塑造”能力让Acid Jazz与传统爵士形成听觉差异,使其在俱乐部、时尚空间等不同场合都能达到理想的音效表现。

进入21世纪,音频编辑软件和音乐工作站如Pro Tools、Logic Pro等的普及,使Acid Jazz制作彻底数字化。艺术家能够更灵活地编辑、拼贴和变换音色。例如,日本的United Future Organization利用Ableton Live完成多层次采样重组,将打击乐、民族乐器与爵士采样拼接成全新音景。制作流程高度依赖无损音频格式与非线性编辑界面,极大提高了创作效率与音乐细节控制力。技术的快速进步也促使全球不同地区的制作团队能采用类似标准,实现跨国合作和版本本地化。

此外,Acid Jazz广泛吸收外部技术创新,与电子乐、嘻哈等领域进行跨界混合。鼓机(如Roland TR系列)的使用,强化了低音节奏感,贝斯合成器带来更深层律动。随着时间推移,越来越多艺术家尝试整合现场串流、可控灯光和视频投影,为观众带来沉浸式多媒体验听。制作方式的这一趋势,进一步模糊了录音室与现场表演的界限,让Acid Jazz始终保持实验性和现代感。

在技术推动下,Acid Jazz音乐的全球传播速度也显著提升。数字音频服务器、在线发布平台和即时通讯,将新作传递给世界各地听众。制作团队能够以高质量样本为模板,输出本地版本,实现内容多样化。正如前面描述,各国音乐家可依托统一数字标准,打造彰显地域特色的Acid Jazz变种,并通过社交网络进行实时互动。这进一步降低技术门槛,为亚洲、欧洲、美洲众多独立团体提供了创新空间。

整体来看,Acid Jazz技术系统经历了类比录音、多轨分离、数字采样和全流程数字化几个阶段。每一轮技术升级,不仅提升了音乐细节与表现力,也推动了风格结构和内容的多样化。通过不断更新技术工具箱,Acid Jazz持续在全球都市空间流传,成为都市节奏感和集体协作精神的重要象征。接下来,随着人工智能音乐生产和沉浸式音频体验的兴起,Acid Jazz或许将在新的技术浪潮中,找到更加创新的发展路径。

【总词数:1023】

都市节奏与全球共振:Acid Jazz的文化驱动力

Acid Jazz不仅是一种音乐风格,更是一段都市文化变革的真实写照。自1980年代末在伦敦兴起,它承载着对黑人音乐传统的致敬,同时也成为全球夜生活和当代社群的新语言。在分析Acid Jazz的文化意义时,必须关注它如何反映城市多元身份、推动族群交流以及成为国际年轻一代文化认同的重要符号。这一风格通过音乐、时尚与夜生活三重维度,在世界范围内塑造了跨界融合的新都市精神。

起源于英国的Acid Jazz,最早是伦敦夜店和地下俱乐部的产物。彼时的青年面对文化与经济变革,渴望用音乐表达自我态度。Gilles Peterson和Eddie Piller所推动的夜店生态,不只是音乐消费场所,更是不同族裔和社会群体相遇、新观念交流的实验场。俱乐部里,黑人与白人青年在同一律动中协作,共享放克、灵魂和爵士交融的节奏,展现英国多民族城市的包容性。这种开放氛围促使Acid Jazz成为伦敦少数族裔文化融合的象征,音乐里的采样和即兴正是多元社群协同的缩影。

进入90年代,Acid Jazz的文化影响力迅速扩展,逐步形成国际化路径。尤其在日本、法国、德国等地,该风格成为都市身份表达的新工具。东京的United Future Organization不仅复刻伦敦夜生活,还在作品中融入亚洲打击乐及本土旋律,用音乐回应全球化挑战和本地认同需求。这类创新既强化了Acid Jazz的全球感染力,也让本地青年可以通过音乐,建立自信、表达差异,推进来自不同地区的文化对话。法国、德国诸如St. Germain代表的团体,常借助多元采样和区域乐器,将欧洲都市经验带入国际音乐语境,促使Acid Jazz拥有世界通用的文化符号属性。

Acid Jazz对都市夜生活场景的重塑,构成其文化意义的核心部分。19世纪末、20世纪初的爵士乐曾是夜总会、酒吧和舞厅里的新宠,而Acid Jazz继承这一空间传统,却又赋以数字时代色彩。俱乐部现场不仅限于舞者和乐队的单一互动,DJ、采样器、电子鼓的加入使得夜晚成为技术与身体、过去与当下多重交错的体验空间。在伦敦、巴黎乃至柏林和东京,Acid Jazz的派对集聚了时尚青年、亚文化成员和各类艺术家。它为都市人群带来新的聚会模式,强调协作与集体体验,强化群体归属感。夜店里的即兴表演、现场互动和自由律动,促成了“都市部落”式的文化圈层认同,也推动了夜生活的多样性和创造力。

与此同时,这一风格与时尚、设计和视觉文化产生密切联系。90年代初,Acid Jazz与街头潮流品牌、复古时装、现代艺术设计共同形成视觉标识,深受设计师、摄影师及流行文化制造者青睐。音乐海报、专辑封面和派对视觉材料大量使用抽象几何、色块拼贴和明亮对比色彩,强化了风格特有的现代感和前卫气息。诸如Incognito和Jamiroquai的视觉形象配合音乐策略,塑造出具有国际吸引力的都市审美风格。粉丝在穿着、妆容和行为上持续借鉴Acid Jazz的元素,逐渐形成独立的风格文化。通过这种音乐与视觉的双向互动,Acid Jazz不仅影响听觉趣味,更深刻嵌入城市时尚生活的肌理。

Acid Jazz的出现,还促使当代都市青年对社会、种族与文化身份问题产生新思考。英美主要大城市的街头舞蹈、涂鸦艺术与DJ文化原本多为少数族裔社区所用,随Acid Jazz流行,跨入主流青年文化。音乐本身鼓励不同出身的人共同参与、自由创作,在国际范围内推动平等与包容的价值观深入人心。Acid Jazz的制作和现场高度依赖即兴合作,被许多社会学者视作“音乐民主”的典范。无论是在英国的多元化社会环境,还是在新兴经济体的都市空间,该风格都成为促进社会整合、鼓励合作精神的典型例证。

此外,Acid Jazz的传播方式也体现了全球交流的最新趋势。20世纪90年代后期,随着互联网和CD传媒巨变,原本侷限于伦敦本地的夜店录音,被迅速数字传播至全球。制作团队和DJ在欧洲、日本、美国、澳洲等地跨国协作,乐队远程合作新形态盛行。各地青年通过在线专辑、舞曲精选和电台节目,快速接受并模仿Acid Jazz表达。逐步发展出具有区域气质的独立版本,如日本都市夜景、巴黎酒吧文化或柏林地下俱乐部,都借Acid Jazz传递本地自信与国际开放。这种弹性的传播路径,直接推动了音乐文化的国际间互联,令Acid Jazz成为全球都市社群交流的重要桥梁。

当代来看,Acid Jazz仍在年轻人聚会、时尚派对和设计展览中持续活跃。它没有被主流市场同质化,反而凭借独特的多样性与包容精神,不断吸纳嘻哈、电子舞曲、独立摇滚等新潮流。许多创作者将Acid Jazz视为自我实验、社群互动和艺术探索的理想平台。正因此,它在都市全球化浪潮中始终保持活力,推动新一代用音乐表达认同、关注社会变革、沟通彼此文化。

展望未来,Acid Jazz的文化意义有望进一步延伸至更多新兴城市和线上空间。数字时代的流行,使更多地区青年能够参与到这种国际音乐社群中,继续丰富属于都市共振的声音图景。Acid Jazz不只是一种听觉享受,更是城市精神不断对话和更新的真实剪影。

舞池律动与夜店革命:Acid Jazz的表演生态与现场体验

20世纪80年代末,伦敦的夜色中,Acid Jazz的现场表演逐渐成为都市生活的文化风景。与传统爵士乐或者摇滚乐的演出形式不同,Acid Jazz打破了严格的舞台与观众界限。乐队、DJ与舞者在俱乐部的昏暗灯光下互动,并没有明显的舞台层级,而是一种“平行共振”。这种独特的表演生态,源自对城市夜生活的深刻洞察,也体现了Acid Jazz不断进化的生命力。

Acid Jazz俱乐部现场强调音乐与身体的直接对话。举例来说,在Brand New Heavies的演出中,观众可以清晰地感受到低音贝斯、节奏吉他和真鼓的强烈律动。这种音乐结构使舞池里的每个人都能参与集体律动。乐手并不拘泥于固定曲目单,他们会根据现场气氛即兴延长段落、调整速度,形成不断变化的动态体验。这一切依赖于团体协作和乐手对观众反应的敏锐捕捉。在伦敦老牌俱乐部Ronnie Scott’s或Dingwalls,每一个夜晚都可能成为新作品创作的起点。

与欧洲大陆的电子现场不同,Acid Jazz在舞台配置上综合了乐队与DJ混合的双重设置。DJ不仅负责过渡,更多时候参与表演本身。打碟、采样和合成器效果与真实乐器交替出现,为观众带来意料之外的声响层次。比如,在Incognito的现场中,铜管组与节奏组之间的协作,常常由DJ提供底层律动支持,后再由乐队即兴搭建旋律。观众可以在Don’t You Worry ‘Bout a Thing的现场混音版本中听到电子效果与真实打击乐的无缝衔接。这种模式要求每个成员兼备乐理基础和技术操作能力,也为即兴创造保留了空间。

舞者的参与让Acid Jazz表演更具社群特征。90年代的伦敦、东京或巴黎,许多夜店专门开设“Dancefloor Jam”环节。舞者在DJ与乐队双重支持下,现场展示个人节拍理解。此时,舞池成为观众聚合讨论、模仿和创新舞步的开放舞台,身体成为音乐沟通的延伸工具。Virtual Insanity等经典曲目的前奏响起时,从地板到吧台每个角落都能看到即兴舞动。这不仅增强了夜店的凝聚力,也让音乐与日常社交充分结合,强化了Acid Jazz“参与式文化”的本质。

此外,Acid Jazz现场文化带来的社交革新尤为明显。不同背景的人聚集在同一节奏之下,与乐队、DJ、舞者组成即时的音乐共同体。许多乐队成员比如Jamiroquai的主唱Jay Kay,习惯走到观众之间互动,而不仅仅是高高在上的演唱者。这种“打破距离”的姿态,使得每场演出都极具包容性和开放性,推动了社群横向连接。纵观英国本土、欧洲大陆及亚洲都市,正是这种聚合力,使各地俱乐部成为实验和突破的新据点,吸引多样化观众。

现场表演的技术要求相应提高。音响工程师需要对分轨混音、舞台布局和效果处理达到极高水准。部分乐队甚至引入同步灯光和视觉投影,创造全方位沉浸体验。例如,St. Germain在1995年Boulevard专辑巡演时,常常将视频投影、图像剪接和灯光编程融合进舞台,配合合成器及打击乐实时演绎,营造独特的都市氛围。这一趋势日益明显,成为当代大型Acid Jazz派对的标准配置。

地理差异也造就了不同现场风格。英国与西欧更多保留即兴表演传统,鼓励乐手现场创造;日本和北欧团体,如United Future Organization,则偏好精密设计和多重采样的组合。东京现场常见乐手不断切换合成器与真乐器,观众对编曲和采样变化充满兴趣。澳大利亚、新加坡等新兴市场,乐队则会适度融入本土打击乐和即兴说唱,让Acid Jazz兼容更多文化表达。

舞台服饰和视觉符号同样构成表演文化的重要组成部分。队员服装常见都市简约、复古风与街头元素融合,配合专辑封面、现场招贴和灯光色彩,建立直观的群体身份。乐手与观众之间常常通过穿搭、标识性配饰等方式互辨身份。Brother Sister时代的Brand New Heavies演出,一度掀起怀旧运动鞋与彩色夹克的风潮,成为90年代都市青年的穿衣模板。

与其他音乐流派相比,Acid Jazz的表演极度注重互动和自我表达。观众不仅仅是被动接受者,更像是即兴合奏的一部分。许多夜店为此专设“观众开放麦”区,让普通乐迷上台试唱或即兴乐器演奏。台上台下界线逐渐模糊,形成流动的音乐场域。正因如此,Acid Jazz演出的社交性和参与度,持续吸引着寻求不同生活体验的都市人群。

此外,节日活动和大型演出为Acid Jazz创造了新的展示平台。每年在伦敦、东京、阿姆斯特丹等地举办的Acid Jazz专属节日,汇集区域与国际乐队、DJ和舞者。演出常常轮番进行,多元文化交织,演变为都市生活的集体庆典。这类活动为小型乐队和独立音乐人提供宝贵机会,直接与更广泛听众接触,也加深了各地社群间的互动。

进入21世纪,随着串流直播和电子社交平台的发展,Acid Jazz的现场体验实现了空间突破。乐队可以通过网络连接全球观众,远程互动成为Acid Jazz新常态。观众不仅能通过线上平台实时观看演出,还能通过社交媒体与艺术家直接对话。这样的现场模式推动了全球化的音乐受众群体成长,使Acid Jazz持续焕发都市活力。

面向未来,Acid Jazz的表演与现场文化无疑会进一步融合创新技术,结合混合现实、人工智能等新工具,回应不断变化的都市生活需求。在开放舞台和流动社群的共同作用下,这一风格必将在更多空间中展现出全新面貌,也鼓励世界各地的音乐人不断挖掘律动与创意的边界。

循环与碰撞:Acid Jazz风格的全球进化之路

Acid Jazz的起步,正值上世纪80年代末的英国都市环境经历深刻变化。此时期经济结构转型、阶层流动和新兴移民潮,塑造了伦敦及其周边独特的文化氛围。音乐人在此背景下寻找突破口,希望将爵士传统带入新的城市生活节奏。Gilles Peterson和Eddie Piller在1987年创建Acid Jazz厂牌,正式确立了这一名称,为后续风格发展提供了坚实的基础。

早期Acid Jazz受到了灵魂乐、放克与传统爵士的影响,强调真实演奏感与即兴创作。James Taylor Quartet、Brand New Heavies等乐队以深厚乐理和现场表演著称,将早年爵士风格、70年代放克元素融汇一体。他们的作品Turning Point、Brother Sister皆以明晰Groove和流畅编曲闻名。此阶段,Acid Jazz主要依靠乐队编制,保留较为传统的结构,但节奏更贴近都市舞池需求。

随着90年代到来,Acid Jazz迎来了首轮国际扩张。文化市场的对外开放和CD产业兴起,使英国以外的城市青年快速接触到这一新型风格。日本成为亚洲第一个承接Acid Jazz潮流的重镇,United Future Organization等团体在Loud Minority中大胆融入本土打击乐和电音技术,形成兼具国际感与地区色彩的独特作品。日本制作人广泛采用采样和拼贴技法,将和风旋律与伦敦夜店律动无缝融合,让Acid Jazz风格首次显现出全球开放的潜能。

在欧洲大陆,法国和德国音乐人同样热衷于重新定义爵士乐语境。St. Germain通过专辑Boulevard,强调电子音效和爵士乐器的碰撞,通过空间混响等技术手段拓宽音场,将Acid Jazz引入更迭现代都市审美。同时,德国的De-Phazz等团体则将放克、拉丁与爵士采样结合,强化了节奏感和多元交互性。此阶段,Acid Jazz逐渐从英式夜生活符号升级为欧洲都市多元融合的象征,体现了90年代初期欧陆城市渴望突破音乐疆界的集体心理。

Acid Jazz的快速演变,与当时电子乐和嘻哈风格在全球范围内的传播密不可分。90年代中后期,技术革命带来了全新的创作工具。采样器、合成器、大型MIDI控制台在制作过程中被广泛应用。英国Jamiroquai借助Travelling Without Moving等专辑,将合成贝斯与生鼓巧妙结合,打造既有舞曲律动、又富有爵士即兴精神的更新表达。采样技术的普及,使舞曲节奏与传统乐器之间的边界进一步模糊,推动Acid Jazz与电子舞曲、嘻哈等领域进行深度整合。

彼时,主要城市俱乐部现场成为Acid Jazz风格实验的前沿阵地。伦敦的Bar Rumba、巴黎的Le Rex、东京的Yellow等场所,将DJ表演与乐队现场有机融合。舞池中既有真鼓、贝斯的厚实旋律,也有采样循环和电子音色的层次递进。夜店表演推动了众多艺术家跨界合作和风格杂糅,Virtual Insanity、Cosmic Girl等作品在全球范围取得广泛反响,表达了技术与人声、即兴与编程、传统与潮流并存的时代诉求。

进入21世纪,Acid Jazz的发展轨迹进一步体现全球化趋势。随着宽带网络和数字音乐平台兴起,风格传播速度大幅提升。制作团队可远程协作,日韩、欧洲与北美的音乐人常常互换采样素材、联合录音。新音乐工作站如Ableton Live、Logic Pro成为核心制作工具,使艺术家能够在家中实现复杂编曲和多国合作。例如,澳洲的The Bamboos与德国电子乐手合作录制新曲,打破了地域障碍,将多元节奏和都市韵律植入同一首作品。此种协作模式,让Acid Jazz进入了本地差异化与国际接轨并行的崭新阶段。

技术推动不仅带来生产方式的变革,还促进风格内部分化。有的创作者更重视向舞曲、电子流行靠近,强化采样、鼓机和合成器的使用,形成“Nu-Jazz”或“Future Jazz”等子类型;而另一些团体则坚持传统乐器与即兴演奏,贴近原始爵士精神。以Incognito为例,尽管不断涉猎电子混音,但其Amplified Soul等专辑始终保持人声分层与铜管演奏的主导地位。各地乐队根据实际受众和市场趋势调整表达方式,推动Acid Jazz呈现内容多元、界限流动的动态结构。

风格演变的过程中,Acid Jazz逐渐影响更多领域。它不仅深入流行音乐,还与广告、游戏、影视原声建立合作。许多影视剧、广告配乐采用Acid Jazz元素,借助都市节奏营造现代感。与此同时,交流的加深也使乐队和DJ更频繁参与跨界项目,如艺术展览、时尚发布等,使Acid Jazz音色成为当代城市生活的声音标签。音乐本身脱离类型局限,成为都市空间设计和文化活动的新工具,各类创作者可根据需求重组采样、设计专属律动,灵活应对多变的场合。

社会和文化条件的转变,是推动Acid Jazz不断变化的关键动力。后金融危机时代,青年群体更注重社群归属及个性表达。Acid Jazz的协作精神与包容格局恰好回应了这一需求。无论是在伦敦的独立酒吧,还是柏林的地下俱乐部,人们都能借助这类音乐建立认同,探索个体与环境的关系。随着多元族裔和跨国交流日益常态化,各类新元素不断被纳入Acid Jazz体系,带来创新活力。

从历史视角看,Acid Jazz的“发展和演变”经历了明确分期——起步、扩张、整合与全球化。每一阶段均由社会需求、技术革新和文化交流共同作用。未来,随着人工智能音乐辅助、沉浸式现场体验化等新趋势,Acid Jazz或将继续变革其表现形式与表达范围。它将都市夜色和协作律动打造成连接世界的重要桥梁,并持续在新的文化语境中焕发出多样生命力。

【本节共918词】

持续回响:Acid Jazz如何改变全球音乐地图

Acid Jazz诞生在1980年代末的伦敦,一开始定位为爵士、放克和灵魂乐的都市变体。但它的意义远超音乐标签。此风格在全球化进程和科技变革共同推动下,逐步影响了不同地区的音乐创新方式,以及演出社群和文化认同结构。回顾30余年发展,Acid Jazz已深刻塑造了都市音乐景观,并为后继流派及产业模式带来稀有的活力与多样性。

首先,Acid Jazz对电子音乐与流行文化的深远影响不可忽视。随着DJ文化的崛起,Acid Jazz将爵士的即兴与电子乐融合,首次实现现场器乐演奏与采样拼贴的无缝交织。这一创新改变了很多音乐人对“创作”的理解——音乐不再局限于纯粹乐队或电子制作,而是变成跨界混合的平台。随后,Nu-Jazz、Lounge等新流派便借助Acid Jazz的实验精神兴起。例如,St. Germain等欧洲团体以电音采样叠加传统爵士乐器,打开了舞曲与爵士的边界。类似方式,也被Trip-Hop等现代音乐类型采用。可以说,没有Acid Jazz的先行突破,后来的电子与爵士融合形式很难实现如此广泛的国际流通。

此外,Acid Jazz对俱乐部和夜生活产业产生了长远影响。20世纪90年代,伦敦、东京、巴黎和柏林等地的夜店逐渐采用Acid Jazz作为音乐主线,摒弃过去单一的舞曲模式,转向更强调即兴互动和多元律动的现场体验。这种趋势直接重塑了俱乐部文化。DJ与乐队合作、观众参与“Jam Session”,成为夜生活的新标准。正因如此,夜店空间不再只是“播放音乐”的地方,而是音乐实验和现场社群的交汇点。在推动地方文化交流的同时,Acid Jazz刺激了演出市场和派对经济的多样延展——如今,许多城市的独立俱乐部和当代酒吧,依然可以看到Acid Jazz留下的架构与表演传统。

Acid Jazz对下一代音乐人的影响,也体现在全球乐队结构与创作方法的进步上。此风格强调即兴协作、注重团队配合,引导了一种从“个人秀”向“众合舞台”的观念演变。以Incognito和Brand New Heavies为代表的乐队,在20世纪90年代通过跨国合作、招募多种族成员,展现包容精神。这种“开放阵容”模式被后来电子、流行、爵士等各类跨界团体广泛采纳。例如,德国的De-Phazz、澳大利亚的The Bamboos等,都延续了多元成员共创的组织方式,从而增加了作品的文化深度和创新性。通过Acid Jazz的影响,全球许多城市新兴乐团不再以固定组合为主,而是根据项目随时调整阵容,为后续音乐产业带来了更多变革空间。

技术创新推动了Acid Jazz的长远遗产。1990年代,采样器与合成器的大规模应用,让音乐人如Jamiroquai在Travelling Without Moving等专辑中开拓了声场与律动的极限。他们通过复杂的合成贝斯线条与生鼓结合,提供了数字与人声、机械与灵动交融的新范例。这些做法影响了后续电子舞曲(EDM)、嘻哈和实验爵士的录音手法。数字化生产所带来灵活性,还促进了互动式表演与远程协作模式的普及。进入21世纪,Acid Jazz艺术家依托网络实现全球范围的合作和发行。这一趋势催生出互联网时代新型协作平台,为独立音乐人融入国际竞合网络创造了条件。

在流行文化和传媒领域,Acid Jazz也留下不可磨灭的印记。自90年代起,Virtual Insanity等经典曲目频繁出现在广告、电影、电视原声带中,形成与都市夜景和时尚消费密不可分的符号。品牌、广告导演和游戏制作人纷纷借用Acid Jazz的元素,以营造现代都市的动感格调。例如,日本时尚品牌在广告配乐中多次选用United Future Organization作品,借其营造国际化与前卫氛围。影视配乐方面,法国及英国电视剧集也常用Acid Jazz段落强化戏剧情绪,使都市生活的多维切面更具听觉冲击力。

更重要的是,Acid Jazz推动了“音乐民主化”的理念深入人心。与前述章节的社群参与一脉相承,Acid Jazz始终鼓励普通人进入创作圈层。玩家从只做观众,转变为即兴乐队成员、DJ兼职舞者和线上制作人。这在互联网时代显得尤为突出。在线音乐比赛、开放式编曲平台及全球“混音挑战”,不断释放Acid Jazz的社会动能。许多青年不局限于消费音乐,更积极尝试采样、拼贴与创作——建立起属于自己的声音识别。正因为Acid Jazz最大化了参与门槛的降低,这一风格成为全球都市音乐民主化与包容精神的象征。

国际化发展路径是Acid Jazz最显著的遗产之一。从最初伦敦地下夜店到东京、巴黎和纽约的本地版本,Acid Jazz促进了跨文化音乐对话。不同城市和国家借助本地乐器、旋律与节奏融合外来元素,创作出大量独特作品。比如,日本的Kyoto Jazz Massive,以电子采样融合日本民谣,形成独特东方韵味。澳大利亚和北欧等地的乐队,也在Acid Jazz基础上融入本土音乐语汇,推动风格持续进化。这为全球都市音乐创新打造了多元“区域方言”,每个地方都能以自己方式讲述Acid Jazz的故事,并实现国际表达。

现实影响如上所述,Acid Jazz不仅革新了音乐审美,更改写了表演模式、制作方法、文化社群和全球传播逻辑。作为一种源于对多元传统的挖掘与现代生活需求的回应,Acid Jazz至今仍为新生代艺术家、设计师和社群成员提供丰富参照。随着人工智能与混合现实技术的推进,这种包容、多变和协作的精神,预示着音乐创新将更无边界。今后,无论是新兴都市的次文化现场,还是虚拟社群自组织的流媒创作,Acid Jazz所留下的遗产都将以新的面貌持续扩展它的国际影响力。