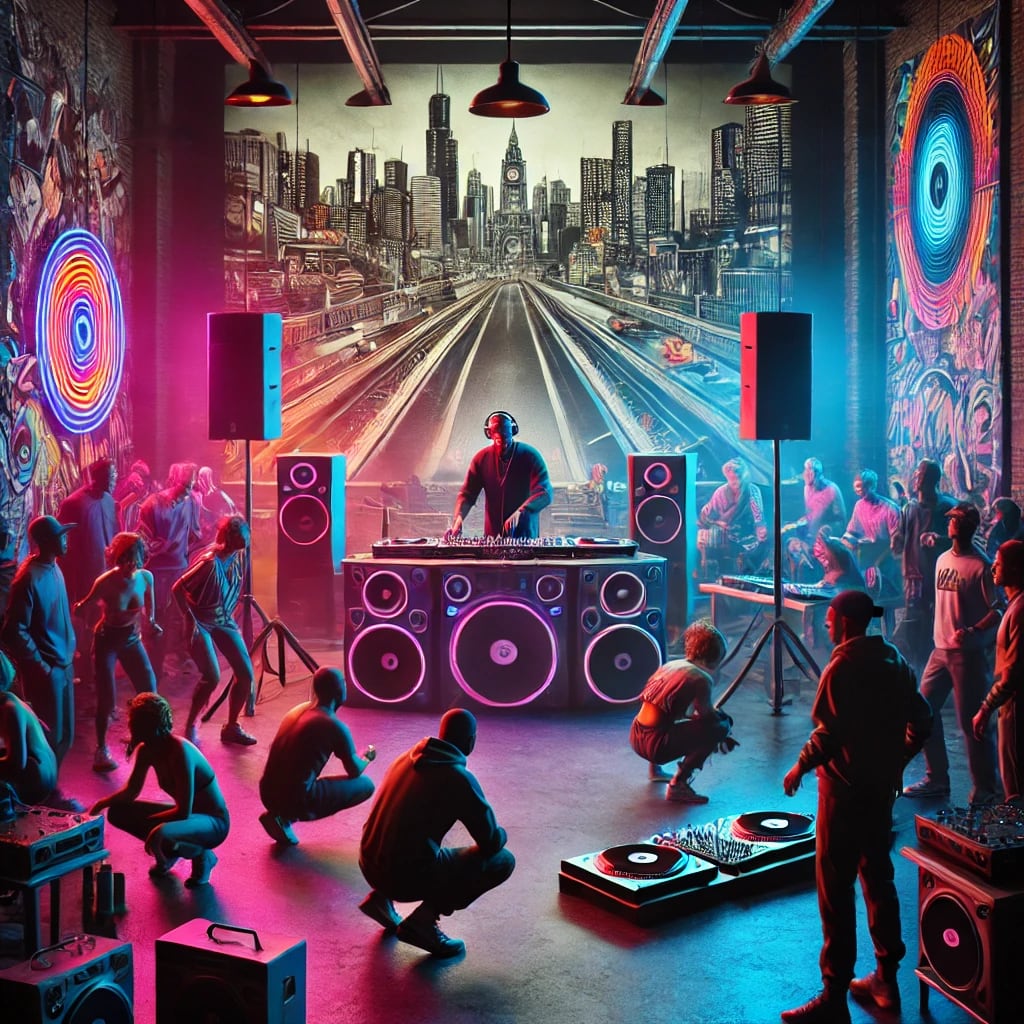

舞池革新:芝加哥浩室之声

Chicago House诞生于1980年代芝加哥俱乐部,融合电子鼓机与动感贝斯,为舞池注入新能量。影响广泛,推动全球舞曲风格持续变化。

(共34字)

从地下俱乐部到全球舞池:芝加哥浩室的诞生轨迹

1980年代初期的芝加哥,一座经历工业衰退和种族分裂考验的美国大城市。在这里,社会变革与经济动荡并存,普通人生活压力巨大。市中心的夜晚却呈现完全不同的景象。许多年轻人和少数族裔涌入俱乐部,寻找暂时逃离现实的机会。在这些避风港中,音乐成为了最强大的链接,点燃了希望的火花,也推动了一个全新流派的诞生。

彼时的舞曲音乐,以Disco为主流,但受到主流社会和媒体质疑,部分地区甚至公开抵制。随着Disco被逐渐边缘化,芝加哥的地下俱乐部开始探索新的声音表达。Warehouse俱乐部脱颖而出,这个空间成为了新一轮音乐革新的温床。此处工作的DJ们创新性地混合电子鼓机、合成器和录音技术,催生出后来被称为“House”的全新舞曲风格。

Frankie Knuckles,被誉为“浩室教父”,当年便在Warehouse任DJ。他结合Roland TR-808电鼓与打击贝斯线,将传统Disco元素简化,建立清晰的律动,创造了易于长时间舞蹈的音乐。除了Knuckles,另一位关键人物是Ron Hardy,他在Music Box俱乐部推动了浩室风格的极限发展,尝试更为大胆的快节奏和电子化音色。

技术的进步为创造者带来了更多自由选择。价格亲民的鼓机让许多业余爱好者能够尝试制作浩室音乐。合成器的普及提供了全新的声音层次,使音乐更具现代感。此外,采样技术的出现,让制作人能够轻松引用既有音乐片段,创造出熟悉又全新的作品。这些创新技术不仅提升了制作效率,还降低了音乐创作门槛,让浩室音乐走进日常生活。

随着浩室音乐不断成熟,它在本地黑人和拉丁裔社群中逐渐形成集体认同。芝加哥特殊的城市结构推动了多元文化交流。大片工业区的空置为地下俱乐部提供了场地,这些空间造就了放松包容的氛围。例如Warehouse不仅吸引LGBT群体,还为异化的青年打造了安全的聚会地方。在舞池中,阶级、族裔和性取向的界限变得模糊,音乐成为唯一的共同语言。

80年代中期,Larry Heard以软糯旋律和迷幻合成器推动浩室音乐进一步细分,产生如Deep House等支流。他的代表作Can You Feel It用温暖的和弦与律动描绘城市夜色。这一时期,Jesse Saunders的On and On被认为是浩室第一首正式出版单曲,标志着这一风格走向独立和商业化。

经济层面上,浩室音乐的流行为芝加哥独立厂牌注入新活力。Trax Records和DJ International等唱片公司成为浩室音乐的发布中枢,为大量本地制作人和DJ提供了展示机会。低成本的家用录音设备激励更多创作者参与。大量自主发行的12英寸黑胶唱片以“仅供俱乐部”形式传播,逐步推动了浩室音乐在芝加哥之外的扩散。

随着传播速度加快,浩室音乐逐渐影响到纽约、底特律等城市。当时的电台节目和舞曲社区起到了极大推动作用。许多芝加哥DJ受邀走访其他大城市,并在重要夜店驻场。例如,Knuckles后来前往纽约,带去芝加哥的舞曲理念。此外通过移民、亲友网络以及国外电台录音,浩室风格最终传入英国及西欧,激发了90年代初“Rave文化”和Acid House潮流。

虽然浩室音乐诞生于少数群体的夜间生活,但它与美国社会变革相互影响。80年代初芝加哥的经济结构调整,导致工人阶层大量失业,俱乐部文化成为年轻人情感逃避和社交的重要渠道。同时,受**LGBTQ+**权利运动启发,地下舞池成为表达身份自由的场所。这里鼓励包容和多样,不同背景的人士能够无障碍地融入共同体。浩室音乐不仅提供了精神支持,也强化了身份认同。

风格方面,芝加哥浩室吸收了Gospel与灵魂乐的情感表达,融合电子舞曲的简洁结构。这种新的组合适应了舞池的节奏需求,也易于编程和混音。在早期作品里可以听到吸取Funk律动的Bass线,但其和声进行了显著简化,目的是为舞蹈而服务。Vocal House则沿袭了灵歌演唱,以高亢嗓音与重复歌词营造情绪高点。

此外,芝加哥浩室强调了“循环”结构。即使音乐表现手法有限,但不断重复的节拍与和弦令舞者沉浸其中,达到忘我的舞蹈体验。这与更强调编曲与旋律的流行舞曲形成鲜明对比。由于结构上的高度可塑性,浩室易于与其他流派融合。短短数年内,Acid House、Deep House等多样分支在本地与国际范围内迅速流行。

浩室音乐登上国际舞台也推动了各地文化的二次创新。英国的DJ和制作人将芝加哥浩室的律动、节奏与当地流行、电子音乐结合,催生UK House和Rave风潮。同一时期,日本、法国、德国等国的夜店亦开始定期播放浩室音乐,推动了全球舞池文化的变革。此后,浩室不断影响着欧洲和亚洲电子舞曲的发展,成为世界性音乐现象。

环顾浩室音乐的历史,其起源充满技术进步、文化碰撞和群体认同的力量。从一个美国大都市的地下角落,飞跃至全球夜色深处,芝加哥浩室的声音依然回响在世界各地的舞池之上,这种影响与创新持续扩展,形成不断前行的多元潮流。

律动循环的魅力:芝加哥浩室的音乐结构与创新

芝加哥浩室音乐的内核是简单而直接的节奏结构,这是区别于同时代其他电子舞曲的关键特征。它基本采用4/4拍,每小节四下清晰鼓点,不断循环。这个律动被称为“four-on-the-floor”,用电子鼓机如Roland TR-808或TR-909实现。稳定而强劲的底鼓贯穿整个乐曲,让在舞池中的听众很容易融入节拍。相比Disco时代复杂多变的打击乐,浩室音乐有意弱化排列,选择了简约的节奏骨架。这种选择,直接为舞池带来更具持续性和沉浸感的体验,成为世界各地夜店普遍使用的基础元素。

与清晰底鼓相配,贝斯线是芝加哥浩室的又一标志。贝斯旋律经常采用“滑音”或断奏,营造出极具律动感的低频振动。例如,Frankie Knuckles在他的作品中多次使用深沉而弹性的低音,将舞曲的动力推向新高。Roland TB-303贝斯合成器的引入,虽起初用在Acid House,但芝加哥浩室同样受益于技术进步。低成本的合成器让更多音乐人可以独立创作作品,推动了音乐风格更广泛传播。

芝加哥浩室音乐的和声结构高度简化,重点突出可重复性和编舞上的应用价值。多数作品只使用3-4个和弦进行,持续循环。这样的设计降低了记忆门槛,使DJ能更轻松“串接”不同曲目,造就无缝的舞池体验。Loop(循环)技术成为浩室音乐制作的核心手段。大量采样和重复,为舞者营造冥想式的律动空间。相较于80年代流行的流行舞曲,浩室省略了繁复的编曲,将注意力锁定在推动身体律动的动力源上,确保了舞曲的实用性和现场感染力。

旋律与声音选择:电子美学与人声特色

芝加哥浩室音乐的旋律往往简单直白,更多依靠合成器完成。不像传统流行音乐那样强调长线条旋律或复杂变奏,浩室融入电子音色,通过单线主题和和弦片段营造氛围。例如,Larry Heard(又名Mr. Fingers)的Can You Feel It,用温暖而厚重的和弦和简洁旋律搭建出梦幻场景。这种合成器音色既前卫又充满质感,将观众的注意力引到电子声音本身。

配器方面,浩室音乐的首选依然是数字合成器和电子钢琴。808和909鼓机外加Yamaha DX7、Korg Poly-61等合成器为制作人提供了多元化选择。柔和的键盘垫底音与明亮的高音旋律,层层堆叠在循环节拍上,使音乐产生极强空间感。部分作品会通过采样器加入片段化的人声、灵歌、现场效果声等元素,丰富音色层次。这些技术,降低了音乐制作门槛,让更多草根音乐人参与创作,促进浩室音乐的多样化和包容性。

人声在芝加哥浩室音乐中有着多种表现方式。Vocal House作为重要分支,其特色在于突出有力嗓音和带感染力的歌词。歌手常用重复短句和升调处理,将音乐情绪推高,带动舞池气氛。例如,Your Love搭配直接的情感诉求,不仅加深了旋律中的情绪张力,也回应了舞池内自由表达的需求。与此同时,许多作品也采取“无歌词”或纯节奏方式,通过极简旋律和采样片段聚焦律动本身,减少杂音干扰。这一差异使浩室音乐覆盖更广听众人群,无论追求情感共鸣还是单纯享乐,都能找到合适的切入口。

技术创新与文化反应:录音、混音及DJ手法

技术使用是芝加哥浩室音乐与其他流派最大不同之一。自1980年代初,价格渐低的鼓机和合成器让音乐制作“去中心化”。许多音乐人可在自家卧室或地下车库完成整首单曲。多轨录音机和早期电脑软件的普及,同样降低了创作门槛。这种技术平权促成了音乐内容的快速更迭,也丰富了浩室世界的声音版图。采样机应用使制作人能够快速提取来自旧灵魂乐、福音、流行歌曲的乐段,拼合出崭新作品,创造既熟悉又创新的听感。例如,On and On便大量运用了循环采样与音效编辑技巧,成为浩室音乐高度依赖技术创新的代表。

DJ文化的崛起对芝加哥浩室音乐的发展有至关重要的推动。DJ不仅选曲,更通过“混音”、加速、反向、叠加音效等手法重建作品。在Warehouse和Music Box等俱乐部,DJ实时调整音乐结构,拉长高潮,制造悬念。这种基于技术创新的表现场景,令浩室音乐具有极强的现场互动性,也加速了曲风的不断变形和延展。许多DJ还会制作“Dub version”(极简混音版),只保留节奏与BASS,为舞池带来不断变化的背景音效。这些DJ手法,在后续Techno、Trance和英国Rave等诸多电子流派中几乎被全部继承。

包容性与功能性:舞池、社群与城市空间

芝加哥浩室音乐之所以能在本地和全球引起广泛共鸣,其核心之一在于强烈的包容性和功能导向。与同时期许多受限于传统乐团或主流渠道的舞曲不同,浩室聚焦“为舞池服务”的直接目标。它消除了音乐中冗余装饰,将所有注意力放在推动群体互动和情绪释放上。这一功能性导向,在特定历史时刻满足了年轻人、少数族裔甚至LGBTQ+群体的情感与社交需求。人们在舞池中感受身份认同,突破现实世界的局限,这也是浩室音乐结构高度循环、易于混音的技术原因之一。

俱乐部空间的特殊性反映在音乐设置上。早期地下夜店往往选址于芝加哥工业区荒废建筑,这些场所在声学条件、照明设计、空间规模等方面极具实验性。音乐的持久“循环”,有利于塑造出一种不会被外界打断的氛围,为舞者提供可持续的能量供应。通过高度简化的音乐框架,浩室反向回应了主流文化对复杂性的偏爱,强调“少即是多”,切合地下文化的叛逆诉求。无论是底层工人、异化的青年还是性别表达多元的群体,在这里都能融入公共律动,实现暂时的社会平等。

此外,芝加哥浩室音乐的成长伴随着经济结构变化和科技普及。随着小型工作室、廉价合成器的大范围推广,音乐创作从精英手中下放到普通人。大众参与进一步推动声响多样与跨界融合。伴随城市夜生活的兴盛,浩室音乐成了周末休闲和身份表达的重要渠道。随着时期变迁,新的分支如Deep House、Acid House不断出现,为不同社群和国际市场提供了灵活空间。这种高度适应性,也让芝加哥浩室成为电子舞曲不断创新与变革的重要源头。

与流行、摇滚等主流音乐不同,浩室音乐强调持续律动和功能性表达,淡化明星个人色彩,强化集体体验。它承载着城市夜晚的噪声与情感,也回应着快速变化社会下的身份追寻。芝加哥浩室的音乐特色,既具有鲜明的技术标签,也展现了舞池文化的深层需求和城市生存的现实映射。随着这一流派的不断传入世界各地,舞池之间也持续上演着属于浩室的律动循环,推动着人群不断交流,在坚持与创新间寻找属于每一代人的共鸣与能量。

流派的演化之路:芝加哥浩室的多元分支与全球变体

芝加哥浩室音乐的早期风格,简约、律动感强,围绕夜店舞池的需求展开。随着时间推移,这一类型迅速向外扩展,催生出多个变体。每个子类型都承载着不同社群、技术和文化背景的影响,展现出丰富多样的声音世界。

深度律动:Deep House的温暖与内省

Deep House在1980年代中期诞生于芝加哥,是最早实现风格细化的分支之一。该类型由Larry Heard(艺名Mr. Fingers)领导创新。他作品中的和弦更为细腻,旋律流畅,与早期浩室音乐相比,深度浩室更加注重情绪表达和氛围营造。代表作Can You Feel It以缓慢节奏、柔和和声和梦幻电钢琴声,塑造出夜色中舒展内敛的听感。

除了Larry Heard,如Marshall Jefferson的Open Our Eyes和Robert Owens主唱的诸多作品,也是深度浩室的经典。该类型强调“音乐的深度”——并非指技术复杂性,而是内心诉求的投射。制作手法上,扩展的和弦结构、饱满的低频以及逐步变化的音色是核心元素。Deep House通过柔和音色和缓慢变化,服务于长时间的舞池体验。这一切,让原本以直接律动为主的浩室获得了更加细腻的情感维度,也受到广泛追捧。

在国际传播过程中,Deep House逐步被欧美和亚洲夜店采纳。英国本土制作人如Blaze和德国厂牌如Compost Records,将其进一步融合爵士与灵魂元素,推动了全球“深层律动”潮流。这一分支充分展示了芝加哥浩室音乐开放包容、不断再造的能力。

声音实验的新边界:Acid House与电子前卫

Acid House起源于80年代中后期,同样以芝加哥为中心,但音色变革更加显著。其标志性声音来自Roland TB-303贝斯合成器产生的“酸”式滑音。Phuture的Acid Tracks成为开创性作品,通过调整TB-303的滤波与共振,创造出毛刺、扭曲、具有机械感的低音循环,极大拓展了浩室音乐的表现手段。

Acid House的开发,离不开主流夜店对“新鲜声响”的渴望。这种极具辨识度的音色风格,很快吸引英国DJ与舞曲社区注意。1987年以后,Acid House以势不可挡之势风靡欧洲,成为后续“Rave文化”兴起的基础。代表团体如808 State和英国的A Guy Called Gerald,在本地基础上加入更多电子元素,并将其推向全球市场。

此外,Acid House也带动了现场表演和视觉艺术的结合。许多夜店采用眩目的霓虹装置,营造超现实氛围。这一分支充分显示了技术革新的作用,在浩室框架下容纳了更多实验性和前卫化设计。

情感演绎与流行交汇:Vocal House与主流接轨

Vocal House注重突显人声,强调旋律性与情感表达。该分支的问世,受到Disco和灵魂乐深厚影响。经典例子包括Ten City演唱的That’s the Way Love Is,其高亢男声与温暖和音让浩室音乐变得易于传唱。

Vocal House大力依赖灵歌高音、重复性歌词与感人情感,在俱乐部内外广泛流行。制作人采用录音棚技术,将人声与合成器、电子律动进行深度融合。与传统浩室“器乐主导”相对,它更易接近流行音乐市场,成为进军大型广播和国际排行榜的桥梁。

该类型的流行,不仅推高了浩室音乐的商业价值,也为女性歌手、LGBTQ+艺人打造了更多舞台。随着90年代全球舞曲热潮的兴起,大量带有Vocal House色彩的作品登上英国、法国和澳洲的主流榜单。国际制作人如David Morales,将芝加哥音色引入欧美主流乐坛,展现了浩室音乐在大众文化体系中的弹性。

芝加哥之外:国际化与在地融合

自1980年代后期,芝加哥浩室音乐在全球延伸产生新的地域分支。UK Garage源自英国,将浩室的律动与本地嘻哈和灵魂结合,形成更跳跃的鼓点编排和样式多变的抽样。French House如Daft Punk与Cassius代表,将70年代迪斯科和浩室节奏融合,创造出亮丽、充满律动的电子舞曲新潮。

在日本,浩室音乐与本地流行、环境电子充分结合,催生出“Shibuya-kei”等细分类型。此外,德国和意大利的夜店场景也吸收芝加哥浩室元素,诞生了如Euro House等区域化流派。这种“本地化”过程,既保留了芝加哥原始律动,又根据各地听众审美不断调整和创新。

国际化进程还带动了浩室音乐与其他电子流派(如Techno、Trance)的深度融合。许多DJ与制作人在不同活动中自由切换曲风,推动舞池文化的整体多样化。浩室音乐已不再局限于美洲城市,而是成为世界范围内电子舞曲的核心驱动力。

当代再造与持续变革

进入21世纪,浩室音乐分支极为丰富,诸如Tech House、Latin House、Minimal House等应运而生。Tech House融合了浩室的基础节奏和Techno的工业音色,以干净利落的编曲和节奏变化为其特色。Latin House则在鼓点和旋律设计中融入拉美音乐元素,服务更广阔的舞池用户群。

当代制作人善用数字音频工作站(DAW),迅速构建高质量音色,并通过社交媒体和流媒体平台进行全球发行。音乐创作的民主化,让独立作者获得更多曝光,推动浩室不断探索边界。浩室DJ在电子音乐节和线上派对中担任关键角色,持续吸引新一代听众。

现今,芝加哥浩室音乐的家族谱系已极为复杂,多样分支代表着不同群体与地域的声音。舞池中的节拍在全球无数个空间同步跳动,不断印证着浩室音乐的包容力与创新力。随着文化和技术继续演化,更多分支将不断现身,将这一音乐传统带入新的时代语境。

创造城市夜色记忆的人:芝加哥浩室的塑造者与经典之声

在芝加哥浩室音乐的成长道路上,几位核心人物和他们的代表作品共同书写了属于这座城市和全球舞池的声音密码。这些创造者不仅推动了音乐风格的不断革新,更借助技术和社群力量,把地下俱乐部的能量带向世界。理解他们的贡献,是解码浩室音乐演进过程的关键。

Frankie Knuckles被视为“浩室教父”,他的影响源于对技术和现场氛围的精准把握。担任Warehouse俱乐部DJ期间,他通过将Roland TR-808电鼓和合成器结合,开创了以“four-on-the-floor”节拍为核心、循环律动为骨架的风格。他的代表作Your Love,是与Jamie Principle合作的结晶。该曲凭借直白合成器主旋律和明快的人声音色,在舞池中引发极大共鸣。这首作品不仅成为俱乐部的常规曲目,也为之后浩室音乐的流行奠定基础。Knuckles巧妙应用技术创新,将舞曲从传统Disco的复杂结构转向更适应长时间舞蹈的模式,令浩室音乐易于串接混音并迅速扩散。

转向风格极限的实验领域,Ron Hardy是不可忽视的推手。身为Music Box俱乐部的常驻DJ,他以推动速度更快、音色更“生猛”的制作方式著称。例如,他经常将已有单曲“加速”、剪接并“反复回放”,在舞池现场制造紧张感和惊喜。他常演绎的Acid Tracks(由团体Phuture创作),利用Roland TB-303贝斯合成器制造出“酸性”音响,极大拓展了浩室音乐在音色上的实验空间。通过不断挑战舞池的承受极限,Hardy推动了Acid House的出现,这一分支后续主导了1980年代末欧美夜店的听觉体验。Acid Tracks的发布标志着电子音乐“自制实验”的黄金年代,成为舞曲历史上的里程碑。

除了两个重量级DJ之外,“浩室第一单曲”On and On也是芝加哥艺术家Jesse Saunders的重要突破。1984年,On and On首次正式出版,采用鼓机循环和采样段落,建立起高度简约的构架。这一作品打破了俱乐部内部循环“只能现场播放”的局限,将浩室音乐带出夜店,成为唱片公司正式推介的舞曲种类。它见证了浩室音乐逐步商业化的进程,也是“ bedroom producer ”崛起的象征,许多青年因此受到鼓舞投入电子音乐制作。

Larry Heard,又名Mr. Fingers,以温暖和弦和深情旋律为特色,带动了Deep House次类型的成长。他的单曲Can You Feel It将灵魂乐、爵士和电子融合至律动循环之中。长达八分钟的纯器乐版减少了歌词的分散,重点展示梦幻和弦和空间感极强的合成器音景。在技术层面,Heard巧用Yamaha DX7合成器编排流畅音色,推动浩室音乐从“节奏工具”向“听觉体验”转型。他强调内省与音乐深度,让浩室不仅服务舞池,还能经受住多次聆听。

进入商业化与主流视野,“浩室组合”Ten City的That’s the Way Love Is由Marshall Jefferson制作,倾向旋律化发展。该作品采用正统灵歌唱腔,结合电子节奏,使复杂情绪和现代律动实现共生。凭借高度传唱的副歌和流畅的器乐配合,That’s the Way Love Is登顶英国及美国舞曲榜单,将浩室音乐推入国际视野,为女性与LGBTQ+歌手打开了新舞台。Ten City的演绎风格影响后续的Vocal House浪潮,让歌唱与舞曲深度交织。

芝加哥浩室音乐的成功离不开独立厂牌如Trax Records和DJ International的助力。Trax Records发行的Move Your Body由Marshall Jefferson制作,成为“浩室国歌”。作品融合钢琴和大合唱,开辟了音乐的包容性表达,吸引了全球舞者。这首曲子被DJ们频繁选用,象征浩室音符打破了种族和身份的隔阂,推动了多元社群的形成。厂牌通过发行价格亲民的12英寸黑胶,把地下电子音乐分享给更广的听众,技术上的标准化带来了前所未有的流通速度。

在全球传播层面,浩室音乐借助电台、夜店驻场和零售唱片缓慢形成了国际影响。1986年之后如Farley “Jackmaster” Funk凭Love Can’t Turn Around获得英国排行榜佳绩,为芝加哥音乐人开了国际市场的大门。这类融合传统Disco与新潮合成器的作品,证明浩室不是一座城市的产物,而是全球范围内电子舞曲变革的发端。

此外,芝加哥浩室音乐孕育了DJ文化的多样创新。例如Dub version(极简混音版)和“深夜循环”编辑,让DJ可以依据空间、听众情绪灵活调整节奏和高潮。Frankie Knuckles与Larry Heard均以无数混音版本丰富舞曲现场,为后来的Techno、Trance和全球夜店文化奠定了基础。技术上的“Cut and Paste”手法,使制作人和DJ得以从旧作中抽取元素,拼贴出全新作品。这些创新不仅推动了浩室音乐风格的持续发展,也为日后电子音乐领域的再造提供了范例。

芝加哥浩室音乐的塑造者和他们的杰作,连接了地下与主流、自制与精细制作、城市夜色与全球舞池。在不同历史节点,每一位关键人物都选择了独特的技术路径和表达方式。正是这种多元创新和持续自我突破,为浩室音乐带来强大生命力,让其在数十年后依然具有鲜明的时代感。追循他们的轨迹,能够更好把握浩室风格不断演变的内因,也为理解当今世界舞池文化提供了重要路径。

技术的革命性力量:芝加哥浩室的声音诞生之源

芝加哥浩室音乐的技术基础,是电子音乐史上一场具有里程碑意义的变革。20世纪80年代初期,录音设备价格降低,数字合成器开始普及,浩室音乐由此获得了强烈的“去中心化”动力。许多起步于卧室或地下车库的小型录音室,成为了新声音的孵化器。

值得重点强调的是,Roland TR-808和TR-909电子鼓机在芝加哥扮演了前所未有的基础角色。这两台设备易于操作,通过调整拍号、力度与速度,为制作人带来灵活且稳定的节奏平台。4/4拍的“踩底鼓”结构,不仅将黑人舞曲律动延续下来,还为舞池打造出可以长时间舞蹈的动力源。在鼓机的推动下,循环节拍的编排得到标准化,舞池现场的互动体验也随之升级为高度沉浸式享受。

与此同时,以Roland TB-303为代表的贝斯合成器引发了浩室音乐音色领域的革命。这款机器原本为模仿现场贝斯伴奏而设计,但其滤波、共振等功能为舞曲制作人开辟出全新听觉空间。他们随机调整旋钮参数,获得“滑音”与断奏交替出现的低频律动,从而在浩室基础上孕育Acid House等实验型分支。TB-303的应用,使声音表现力不再受限于传统器乐,为浩室音乐注入了持续创新的活力。

数字合成器的普及,进一步丰富了芝加哥浩室的声音层次。Yamaha DX7和Korg Poly-61等设备引入后,制作人能够制作多样化的合成音色,包含温暖铺垫、明亮旋律或柔和人声片段。与早期以鼓机和TB-303为主导的作品相比,这一时期的音乐开始出现更加复杂的音色叠加和空间感营造。例如,Larry Heard的Can You Feel It就借助DX7,构建出包围感极强的电子氛围。这一技术进步,让浩室既能服务于集体律动,也成为个性化音色探索的平台。

技术门槛的降低同样影响着芝加哥浩室的制作流程。在多轨录音机和最初一代电脑音乐软件(如MIDI序列器)普及下,音乐人可分层录制鼓组、贝斯、和弦与人声。制作人可随时剪切、拼接音轨,实现任意段落的循环与变换。这种“非线性编辑”方式,摆脱了传统录音过程的诸多限制,使浩室音乐作品里的块状循环(Loop)与分段采样成为可能。例如,Jesse Saunders在On and On一曲中,巧妙运用鼓机采样,呈现高度重复却丝毫不觉无聊的律动状态。

采样技术的应用,是芝加哥浩室音乐的另一大突破。采样机(Sampler)让制作人可将旧灵魂乐、Funk、流行歌曲中的片段直接调入新作品。以类似“拼贴画”的方式,浩室音乐实现对历史音源的二次创作。这种“时间的重组”,令每首歌都蕴含多重文化记忆。Your Love等知名曲目,便常以采样短句、复调人声与电子合成音色交互呈现,让聆听过程变得更具空间感与层次感。采样的普及推动了浩室创作者形成悄然竞赛,谁能创造出最难以被辨认、最具新意的音色,便会获得社群认同与舞池青睐。

芝加哥浩室音乐的制作工具多样,但其标准化制作流程带来了独特的声音系统。大多数作品用鼓机先完成核心律动,随后合成低音与和声部分,最后加入采样人声或环境音效。音乐人常在自家录音间用简单四轨设备完成一整支单曲,从录音、剪辑到混音全程DIY。这一流程不仅降低了创作壁垒,更促进了风格的快速更迭。短短几年间,浩室音乐通过地下发行和夜店反复试播,构建起强大的创新网络。

除了录音与制作领域,DJ技术在芝加哥浩室体系中至关重要。夜店DJ通过“串接”(Mixing)和“重混”(Remixing)实现作品间的无缝链接。他们利用两台或多台黑胶唱机和混音台,实时调整速度、叠加节拍与音效。著名的Frankie Knuckles常在Warehouse俱乐部用这类方法拉长高潮段落,为舞池创造持续爆发的动力。Ron Hardy则通过加速或剪切唱片片段、渲染反向效果,制造紧张且富于新鲜感的表演氛围。这些本地DJ技巧,不仅完成了浩室音乐的“现场再创作”,还为欧洲夜店和全球电子舞曲树立了行业标准。

不可忽视的是,DJ与制作人紧密互动形成了“即兴反馈”机制。夜店中某种混音技巧或音色获得高度响应后,音乐人会在后续发行的唱片中快速应用甚至强化,从而达成舞池与录音间的快速互动循环。这一流程催生了众多极具辨识度的“Dub Version”或极简混音版本(如前面描述的“Dub version”),为浩室音乐未来的演化提供坚实技术基础。

随着国际传播,芝加哥浩室音乐的技术经验迅速转移至其他地区。英国、德国、日本等地的制作人和DJ,积极引进TR-909和采样器设备,并在本地夜店场景下开发出新式律动和声响。诸如UK Garage、French House和Euro House的形成过程,都在不同程度上延续并改造了芝加哥的技术模式。这种全球范围的相互学习,使浩室音乐逐渐演化为跨地域、跨文化的创新网络。

在商业层面,芝加哥独立厂牌如Trax Records和DJ International引入标准化录音和母带工艺,将自制音乐大批量投向市场。12英寸黑胶唱片成为夜店和DJ必备工具,确保作品在多样音响环境中的还原度。制作人和DJ之间通过母带测试与调整,持续优化作品的舞池效果,从而激活一个由技术、市场和社区共建的声音生态。

纵观芝加哥浩室音乐的发展轨迹,关键在于技术创新始终与包容性社群需求高度契合。从最初的合成器、鼓机和录音机,到DJ台的现场再造,每一次工具的变革都直接塑造了新的音乐风格和文化表达。在浩室音乐持续流变的今天,技术始终是推开新声音大门的钥匙,也连接着过去、现在与全球舞池里每一刻跃动的节拍。

舞台上的归属与社区:芝加哥浩室的文化力量

芝加哥浩室音乐不仅仅是一种节奏或声音,更是一种关于归属、身份与抗争的社会表达。20世纪80年代初期,这一新兴电子舞曲风格,在芝加哥都市中迅速扎根。浩室音乐兴起的地下夜店——如Warehouse和Music Box——为边缘群体提供了独特的聚集空间。这里,黑人青年、拉丁裔社群及LGBTQ+人群找到共同的情感出口。他们在闪烁霓虹灯下,伴随four-on-the-floor的连续鼓点,获得了身体与精神上的自由。主流社会多存偏见与隔离,但浩室舞池中的律动,为其带来无须说明的接纳与包容。这一现实,使得浩室音乐承载起赋权和社会连接的巨大意义。

在早期芝加哥,种族歧视与性别排斥是生活的常态。地下俱乐部则成为反抗空间。Frankie Knuckles和Ron Hardy等DJ不是仅仅为舞者提供娱乐,他们通过不断创新,将俱乐部塑造成暂时逃离现实压迫的保护壳。夜晚的Warehouse里,大家可以卸下日常身份。音乐和跳舞成为重塑自我价值的手段。在浩室的背景下,不同族群产生了互动,这种跨界融合在美国主流文化中极为罕见。通过共同创作,“我们是谁”的问题有了真实而积极的答案。这种社区感流动于每一个夜晚,也持续塑造着浩室音乐的文化内核。

浩室音乐的技术创新如前述,但它的文化影响则更为深远。舞池里的节奏带动了时尚与生活方式的变革。比如,DIY风格的着装、独特造型和带有自我标志的配饰,成为参与者表达身份的方式。此时的Club文化打破了主流审美壁垒,允许自定义的外观和行为赢得尊重。爵士、放克、灵魂乐的历史遗产不仅体现在声音结构里,更渗透进舞者的身体表现和社交礼仪。浩室社区重视“家庭”氛围。新手DJ、歌手会受到前辈的指导与支持。这种师徒式的协作模式流传至今,也成为后续电子音乐场景共同的文化根基之一。

芝加哥浩室以音乐为黏合剂,强化了集体身份。从街头走进夜店的年轻人,在deep house或vocal house的律动中,学会对抗城市中的剥夺与冷漠。对于LGBTQ+群体,浩室音乐和夜店空间带来罕见的安全感,他们可以自由地跳舞、恋爱甚至表达性别认同。在舞池中,不再有“异类”的存在。所有人都被音浪接纳。这一文化特质启发了许多社会平权运动。浩室成为争取自由、平等与尊严的重要艺术阵地。

芝加哥浩室的影响很快溢出本地。自1986年起,英国和欧洲舞池引入这一声音,成为广阔青年文化的新选择。英国的Summer of Love(1988年)即以Acid House为文化符号。成千上万青年在集体跳舞中获得解放,反主流的精神通过音乐传播到欧洲各地。在日本、法国等地,浩室音乐成为夜生活的新潮流。不同国家的年轻人在这类派对中追求平等、包容和自我表达。芝加哥浩室因此从美国地下文化标识,演变为跨国界的现代生活方式。

国际传播也带来了层次更丰富的文化互动。许多欧美乐队和流行歌手开始借鉴浩室的和弦、鼓点结构,为主流音乐注入电子元素。例如,英国的Pet Shop Boys与Madonna的部分90年代作品,都采用浩室典型编曲。这种风格的主流化使更多听众接触到芝加哥地下文化的理念,推动社会对多元身份和性倾向的接纳。各国夜店纷纷成立自己的浩室主题派对,不同种族、阶层的群体都能通过舞池建立联系。这种全球文化网络,进一步夯实了浩室的包容性特质。

技术创新是浩室流通与社区凝聚的关键推力。正如前面描述的低门槛录音环境,催生了大量卧室音乐人,丰富了社区表达的面向。独立厂牌如Trax Records发行价廉质优的黑胶,让经济条件有限的青年也能收获创作舞曲的成就感。浩室音乐成为草根创作者实现社会流动的工具。许多著名DJ都出自普通工薪阶层,这一背景激励了全球音乐人的追随和效仿。一首成功的浩室作品,往往代表着一群边缘声音的凝聚和互助。

芝加哥浩室音乐在性别平等和女性赋权方面也展现非凡活力。虽然早期制作人以男性为主,但随着Vocal House发展,越来越多女性歌手和LGBTQ+艺人成为舞池偶像。浩室为他们打通主流舞台入口。这种以包容为核心的氛围,为整个电子音乐产业注入新活力。女性与少数群体在夜店和制作领域的活跃表现,不仅丰富了风格表达,也打破了性别刻板印象。许多女性DJ和制作人以浩室为起点,活跃于欧美、日本等地电子乐界,持续扩展着舞池的包容边界。

随着浩室音乐的网络化传播,线上社区开始取代部分线下俱乐部功能。社交媒体、流媒体平台使得全球不同背景的听众能够分享创作、意见和资源。浩室社群逐渐演化出跨国互动的新模式。国际性的节奏和理念串联起从芝加哥、柏林、东京再到圣保罗的无数“虚拟舞池”。虽然现实空间受制各种社会压力,但虚拟社群让浩室精神继续激发多元认同、平权和合作的动力。

芝加哥浩室音乐的文化意义,根植于城市复杂的社会肌理,又凭借技术变革、国际扩散和社区网络,持续为现代都市生活带来创新和希望。每一次舞池爆发出的节拍,都是一次集体身心的释放,也是对多元、包容、自由理念的不懈呼唤。未来,伴随新的音乐技术和全球化趋势,浩室音乐将继续更新自己,也将不断拓展人群边界与社会价值,为世界各地的夜空注入持久的律动。

燃动夜色的律动空间:芝加哥浩室的表演艺术与现场体验

走进20世纪80年代的芝加哥,城市的夜晚总被某种持久的能量点燃。浩室音乐的表演,从未像传统摇滚演唱会那样围绕乐队与观众两极展开。其精髓源于地下俱乐部内的集体律动和即兴互动,每一次现场都是一场社会文化的真实写照。这种模式奠定了全球电子舞曲“舞池为核心”的现场艺术传统。

在Warehouse和Music Box等本地俱乐部中,Frankie Knuckles与Ron Hardy等DJ以不间断的音乐串接和即兴混音为基础,彻底改变了夜生活的风貌。表演的核心不是展示个人技艺,而是通过“无缝混曲”(称为mixing)让整个舞池保持持续能量。DJ常常站在高台操作双盘唱机,用精准的切换和节奏叠加,制造出层层递进的高潮。不像传统乐队演奏,DJ可以灵活应对现场舞者的反应,按舞池情绪实时调整音量、速度和音色。让每个夜晚都成为独一无二的声音实验。

这种以DJ为中心的表演,消除了表演者与观众之间的界限。在Warehouse时代,舞池和DJ区的空间布局,强调社群平等与互动。许多夜店采取开放式布置,没有明显舞台或观众席。DJ几乎与舞者处于同一高度,便于建立直接的沟通。灯光与烟雾,强化了空间的包裹感,使集体律动成为首要体验。这种氛围正回应了芝加哥浩室音乐所倡导的包容和自由精神。

在表演内容上,早期芝加哥浩室的核心是连贯播放与创造特定氛围。four-on-the-floor结构(每小节四个重拍)作为舞曲骨架,使耳朵和身体被持久节奏牵引。DJ延展一首曲目的高潮部分,有时会通过反复播放Acid Tracks或Your Love等经典段落,让全场进入忘我的舞蹈状态。如前所述,Ron Hardy擅长现场速度变化和分段拼接,塑造张力与惊喜。正因这种不确定性,流连其中的人常感受到参与创作的成就。

和其他音乐门类不同,芝加哥浩室的表演高度依赖于技术创新。如前面描述的鼓机及合成器,使DJ能够快速调整音色、拍速和元素层次。鼓机可实时叠加新节奏,为舞池注入新鲜能量。合成器旋钮的调整,则让主旋律与背景音景充满变化。采样机的流行,使得DJ能直接在现场融入外部片段或人声采样,创造现场专属的混音版本。这种“动态再创作”,极大提升了观众的新鲜感与参与度。

此外,舞池文化与表演场所的物理环境紧密相连。芝加哥地下夜店往往选址于闹市边缘或废弃工业区,易于营造私密与自如的氛围。昏暗的灯光与跳动的激光线条,加强了时间与空间的模糊,打破了日常生活的束缚。在这样独特的环境里,表演者和观众都会共同感受到都市压力的瓦解与能量释放。舞池内的身体接触与汗水流淌,强化了群体的亲密与归属。

芝加哥浩室表演的社会根源,不可忽视城市多族裔和多样身份的交融。黑人、拉丁裔以及LGBTQ+青年主导的夜生活,对“舞池自由”有特殊诉求。DJ和现场表演,通过非语言方式释放对于主流社会的反思和抗议。在一些夜店里,专门组织以自在表达身份为主题的派对。浩室音乐成为自我认同和社交互动的核心载体,观众通过舞姿、服饰甚至即兴呐喊与音乐形成直接对话。

随着浩室音乐传播至欧洲和亚洲,其表演模式也被迅速吸收并发展。如英国的Shoom俱乐部和西班牙的伊比萨岛派对,均采用DJ串烧和无缝混音。不同地区的表演者结合本地文化传统,扩展了浩室的表现方式。例如,在德国柏林的Techno派对中,延续了芝加哥夜店“持久律动、低照明”和群体共舞的设定,把浩室的表演体验推向了更为极端的连续性。

国际化背景下,芝加哥浩室在现场表演中逐步引入新的元素。90年代初,Vocal House崛起,女性和LGBTQ+歌手走到前台,带来更具情感冲击的人声表演。Ten City等团体在演出中加入现场合唱和即兴段落,丰富了音乐表现力。之后,数字媒体和视听技术的发展,使投影、LED屏幕与舞蹈编排成为现场的一部分,延续浩室音乐“不断吸纳、持续革新”的特质。

夜店不再只是消费场所。浩室表演逐步发展出“仪式感”。许多派对有固定的开场“国歌”环节,例如Move Your Body常被作为全场启动曲,激励进入集体状态。大规模Rave派对中,DJ轮流上场,以“通宵接力”保持长达数小时的音乐流动。这一做法,强化了参与者“共同体成员”的身份感,也推动了全球舞池文化的趋同和联结。

表演艺术的变革带来了新型观众关系。浩室音乐的现场并非观众被动接受,而是每个人都能影响气氛的流向。舞者、DJ、乃至场所管理者共同塑造事件走向。这种协作与互动,为日后电子音乐音乐节和城市文化活动提供了范本。伴随流媒体直播和社群网络的兴起,远程同步“虚拟舞池”也成为表演新形态。全球各地听众可同时参与虚拟空间的舞曲体验,芝加哥的表演精神因此超越了实体时空的限制。

由此,芝加哥浩室的表演和现场文化不断拓展自身边界。无论是在地下夜店彼此依靠的舞者队伍,还是在数字世界中广泛连结的听众群体,这一风格始终坚持集体创新与包容互助的核心。未来,随着新一代听众和技术的加入,浩室现场将孕育更多变革和多样表达,延续那份属于都市、属于世界舞池的澎湃律动。

【约923词】

芝加哥浩室的世界流变:风格成长与全球再造

芝加哥浩室的诞生,最初根植于20世纪80年代芝加哥都市边缘的舞池需求。然而,浩室音乐的发展进程远不止是本地现象的延伸;它以强烈的适应性和创新活力,相继转化为全球舞曲文化的重要分支。浩室音乐的演变过程,既反映了技术进步的推动,也与复杂的社会、经济因素交织紧密。以下梳理其多层次的发展路径与关键变革,揭示芝加哥浩室如何由地下流派跃升为当代电子音乐中不可或缺的一极。

起初,浩室的声音结构以four-on-the-floor模式和重低音线为核心。早期代表如Jesse Saunders创作的On and On奠定了样式基石,这首单曲利用鼓机循环和简单合成旋律,营造出连绵不断的律动氛围。至1984年以后,Frankie Knuckles通过Your Love等作品,引入更丰富的合成器铺垫,使浩室走出纯粹功能性舞曲的范畴,发展出带有情感色彩的氛围化风格。这一时期,浩室逐渐从仅服务于舞池需求,转向探索更深层次的音乐表达。

风格细化是浩室演变的重要阶段。1985至1987年间,芝加哥音乐人针对不同夜店氛围与舞者需求,尝试出多样分支。例如,Acid House的诞生便源于Phuture等小组对Roland TB-303的极限操控。作品如Acid Tracks,以独特的滑音效果和频率调制产生迷幻音色,让夜店的舞池体验更加极端。这一实验性分支很快被伦敦、曼彻斯特等地DJ采纳,引发英伦Second Summer of Love。与此同时,Deep House则以Larry Heard(又名Mr. Fingers)为代表,通过Can You Feel It等单曲,将爵士和灵魂乐和弦结构融入浩室节拍,实现风味的温暖和内省。这一发展不仅开拓了新的听众群体,还为后续电子乐派别提供了样板。

制作与发行渠道的变化,对浩室流行化起到关键作用。80年代中后期,Trax Records和DJ International等厂牌推广12英寸单曲出版模式,使浩室音乐快速普及至美国东西海岸和欧洲大陆。便捷的制作工艺和低成本分销激发各类制作人加入创作行列,并催生一系列风格创新。从芝加哥本地小型厂牌,到英国的Warp Records、比利时的R&S Records,浩室音乐通过黑胶、混音带和广播专栏不断传播,逐步融入主流夜生活场景。

此外,浩室音乐风格的演变明显受地区文化影响。芝加哥的多族群社区为浩室注入丰富元素,拉丁节奏、福音合唱与电子乐和声交融,使本地风格具备极强的开放性。当浩室传入纽约后,与Garage音乐融合,衍生为更偏重人声表达的Vocal House。不少西海岸制作人以浩室为基础,融合Hip-Hop与流行旋律,产生面向更广受众的Hip House风格。欧洲舞曲场景采纳浩室元素后,逐步发展出旋律更为流畅、合成器层次更密集的Euro House,并最终推动Techno、Trance等新流派诞生。

80年代末,浩室风格已然成为全球青年文化的符号之一。英国青年在爱丁堡、利物浦等地夜店和户外Rave中,以浩室律动进行集体狂欢。1987年,Ibiza岛的多家俱乐部采纳浩室为主打风格,催生出日后风靡全球的电子舞曲旅游产业。浩室通过广播和MTV传播,影响如Madonna、Pet Shop Boys等主流艺人的制作方式。许多欧美流行单曲在编曲结构上接受浩室模式,形成“全球化流行乐浩室化”的潮流。

在内部技术上,浩室音乐的制作手法从简单重复逐步升级。随着MIDI、采样器与多轨录音机的大范围运用,音乐人能够精细分层编辑,尝试更复杂的音色铺陈与空间感设计。合成器支持的自动化演奏和数字化编辑,释放心手矛盾,大幅增加单曲的变化与表现力。这一变革阶段,如Lil’ Louis的French Kiss以大胆分段和速度调整,引领舞曲结构走向实验探索。浩室不断吸纳周边流派特色,实现功能性舞曲与艺术性电子音乐的结合。

到了90年代,浩室成为世界电子音乐节和大型俱乐部的基础音型。德、英等地制作人依据浩室低音线,和更高速的鼓机节奏发展Techno,并配合本地气质创造独特音景。例如,柏林Love Parade和伦敦的Ministry of Sound,均以浩室元素为编程核心。这一阶段,东方市场如日本、韩国逐渐建立起自身的浩室社区,在本地流行乐和地下舞曲中形成混合表达。各国电音制作竞相引入浩室编曲模式,带动全球DJ与制作人跨界合作。

社会经济影响同样左右着浩室的发展轨迹。随着90年代舞曲商业化,越来越多主流厂牌和流行歌手将浩室元素融入专辑制作,推动风格进一步普及。然而,这也带来部分批评,认为浩室被过度商品化、失去原初的社区反抗和舞池平权精神。因此,从2000年以后,浩室圈内出现“回归地下”等自发运动,强调DIY方式、独立发行和原创性,抵制商业同质化趋势。新兴数字平台如Bandcamp、SoundCloud加速了国际社区的互动,尤其在非洲、南美等新兴市场,浩室焕发新的区域特色和创新活力。

随着互联网和移动设备普及,浩室的创作和传播形态进一步多元化。新一代音乐人利用数字音序器、虚拟乐器和远程协作,在家即可完成高品质作品。SOUNDCLOUD与BANDCAMP等平台,让全球聆听者快速找到最新单曲并分享反馈。这种无时间与地域障碍的相互作用,催生出跨国合作与风格交融的新局面。浩室成为聚合多种亚文化、推动自我表达与交互合作的活跃场景。

芝加哥浩室的长期演变,始终高举创新与包容两面旗帜。从本地夜店到世界舞池,风格由粗粝律动进化为多样并存的声音体系,影响深远。未来,随着全球听觉习惯和技术工具的持续变化,浩室音乐还将在不同地区催生新风格与表达形式,继续扩展社区的界限和文化交流的深度。

【约1025词】

世界律动背后的推动力:芝加哥浩室的遗产与持续影响

芝加哥浩室音乐的发展超越了单纯的流派标签,它成为推动全球电子舞曲文化与青年亚文化变革的关键力量。从上世纪八十年代末开始,这一风格不仅塑造了无数夜店和舞池的声音风景,还在音乐产业、社会表征以及数字传播等领域产生了极为深远的效应。浩室音乐所带来的结构、观念和创造精神,已深刻地渗透到国际舞曲领域的方方面面。

在音乐层面,芝加哥浩室为全球电子舞曲奠定了基础模板。four-on-the-floor的鼓点结构,开放的低音线与重复的旋律短句,成为随后Techno、Trance及Garage等流派的核心要素。许多欧洲音乐人——如英国的A Guy Called Gerald以及德国的WestBam——在1980年代末期的创作中,直接借鉴了浩室的鼓机编程与合成器音色。此时,芝加哥的录音风格快速传入英国和德国,带动了当地夜生活与音乐创作的全面革新。例如,曼彻斯特的Haçienda俱乐部通过推广浩室,激发了一代英国DJ尝试电子节拍。这一转变,奠定了日后欧洲电子舞曲潮流的根本。

此外,浩室音乐极大影响了主流流行乐和独立音乐领域的创作方式。90年代初,Madonna的Vogue和Pet Shop Boys的Go West等作品,均采用浩室节奏、合成器编配和舞曲元素,把电子音乐推向国际流行市场。美国本土的Hip House派生风格,也由浩室和嘻哈音乐结合而生,催生Fast Eddie等艺人的舞池热门单曲。这种融合为主流音乐注入新的律动理念,同时促使制作人和歌手重新审视电子节拍的价值。

社会和文化层面,浩室音乐传递出的包容、平权和归属理念,直接丰富和拓展了夜店及青年文化的内涵。正如前文提到,芝加哥地下俱乐部为黑人、拉丁以及LGBTQ+群体创造了安全的表达空间。随着浩室流向欧洲,类似的社群凝聚力在伦敦和柏林等地重现;尤其在英国的“第二次爱之夏”(1988年),浩室成为自由、平等与反主流的象征。舞池不再仅是跳舞的地方,而是多元身份人士实现共处、高度互动的社会平台。正因如此,浩室精神在全世界范围内启发了一代代青年以音乐为手段推动社区联合与社会变革。

技术创新同样是浩室遗产的重要组成部分。早期浩室制作者敢于突破传统录音和制作流程,广泛采纳鼓机(如Roland TR-808、TR-909)、采样器和合成器,最终形成了独特的DIY音色和现场表演体系。如此技术路径,不仅降低了音乐创作门槛,还激励了全球“卧室音乐人产业”的崛起。随着录音硬件和数字音序器价格下降,越来越多青年在家中完成创作,直接上传至数字平台,如SoundCloud和Bandcamp。无需依赖大型厂牌,电子音乐成为民主化的艺术形式。浩室直接带动了新一代音乐人的崛起,成为全球独立音乐自我实现的重要支点。

在唱片工业与产业结构方面,芝加哥浩室开创了独立厂牌和自发行模式的潮流。诸如Trax Records和DJ International等厂牌通过低成本制作和便捷发行,使音乐人能够直接走向市场。这种灵活模式迅速被英国、德国、比利时和日本的独立厂牌采纳,有力支撑起全球电子舞曲的多样表达和持续创新。浩室的分发方式推动了12英寸单曲和混音带流行,刺激音乐零售市场形成新的增长点,也促使主流厂牌将更多资源投入电子领域。

另一方面,浩室影响了全球音乐节和俱乐部文化的实践模式。欧洲每年举办的Love Parade、Ministry of Sound、西班牙伊比萨岛的夏季舞曲节,均以浩室为技术和美学基础,强化长时段、不间断混音和集体律动。许多亚洲、南美和非洲新兴城市也借鉴浩室经验,推动本地夜生活的蓬勃发展。通过舞池,参与者体验全球化文化融合与快节奏都市生活的释放,浩室成为连接世界不同文化、阶层与地域的纽带。

不可忽视的是,浩室音乐在女性和少数群体的艺术表达上提供了独有的舞台。多年来,女性DJ和LGBTQ+制作人在浩室领域获得关键突破,带动电子乐产业性别结构的进一步多元。像Kerri Chandler等艺人通过Vocal House强化了情感表达,流行舞曲榜上的创新声音同样植根浩室基础。这一趋势持续激发青年对身份和创新的追求,丰富舞池和音乐作品的表现层次。

随着互联网技术和社交媒体的推进,浩室社区结构日益数字化。线上虚拟派对、全球同步直播、跨国协作专辑不断涌现。音乐爱好者可在全球范围内实时交流,分享创作体验与技巧。浩室精神延伸至从旧金山到东京、从柏林到开普敦的无数数字社群。音乐通过流媒体以极速传播,并通过社交互动反哺新的社区认同。

今日,芝加哥浩室已从最初的地方亚文化,成长为全球舞曲精神网络的核心。浩室音乐的遗产远不止于鼓点和节拍,它以结构创新、文化包容、技术平民化和艺术多样性,持续为世界音乐带来动力。不同年代、不同国度的听众依旧能在浩室中找到共鸣,推动下一个舞池的诞生与下一个社群的成长。浩室背后的集体创造与更新精神,仍在不断吸引新一代音乐人和舞者,共同书写全球夜色的律动故事。(约969字)