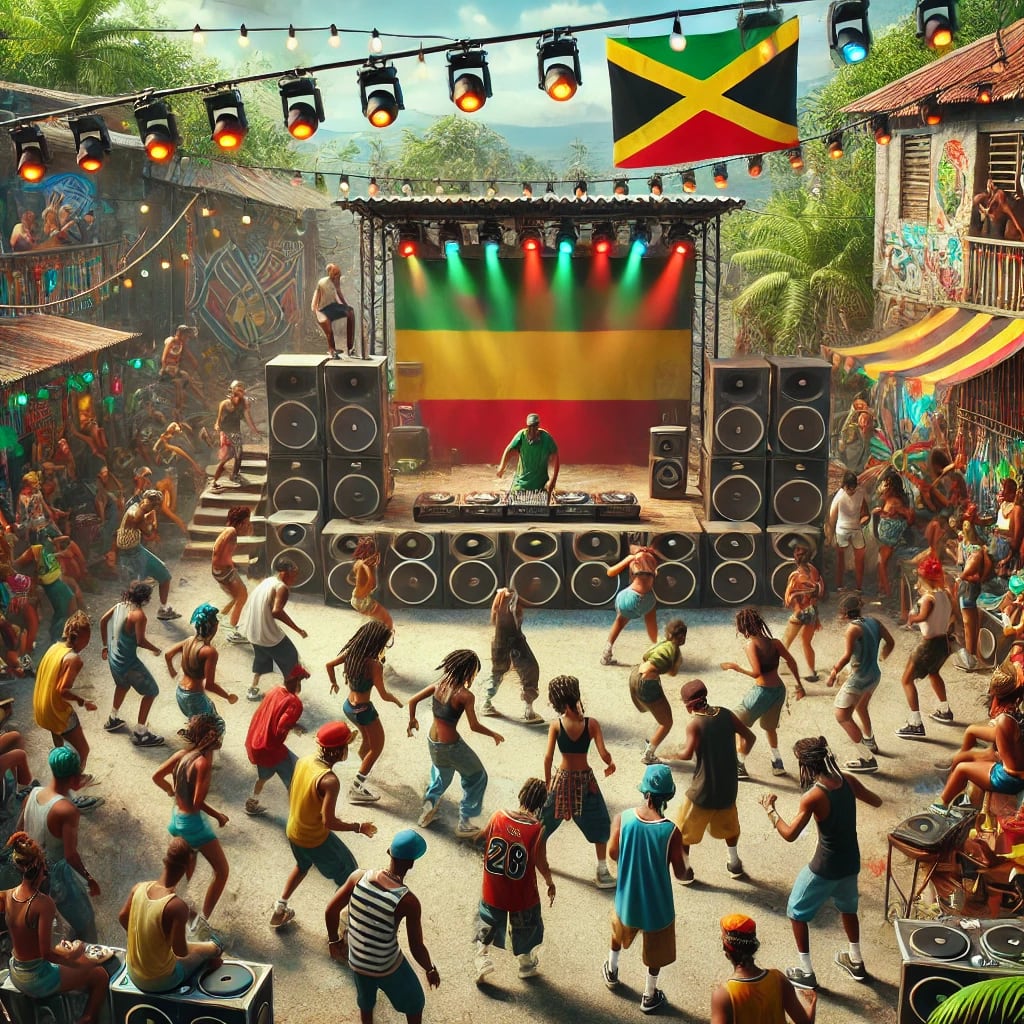

街头节奏的律动瞬间

Dancehall源自牙买加八十年代,由Yellowman等艺人推动,旋律鲜明、节奏跳跃。低音强化、直白歌词及独特声线,让这种风格风靡国际,影响流行及嘻哈音乐。 (34字)

节奏重塑未来:Dancehall的成长轨迹与全球扩展

八十年代初,牙买加首都金斯敦处于剧烈变化时期。社会经济压力、失业和治安问题,都日益影响着青年群体的日常生活。在这样的背景下,Dancehall逐渐成形,成为年轻人宣泄情感、表达个性的新出口。对比此前盛行的雷鬼乐,Dancehall更直接、更具冲击力,对节奏和低音的强调让街头舞会焕发新的活力。这个时期,金斯敦的音响系统文化再次成为焦点。大型音响设备在露天场所聚集群众,DJ和演唱者通过麦克风激发现场气氛,推动音乐现场与街头氛围的融合。

与此同时,Dancehall的产生并不是一夜之间发生的。它源自六七十年代的Toasting和Dub文化。Toasting是一种类似说唱的演绎方式,DJ在既有伴奏上加入即兴话语,带动群众互动。Dub则强调对原曲进行低音强化和重混。到了八十年代,技术进步使音乐制作流程更高效,电子鼓机和合成器被大批应用,这加速了Dancehall音色的革新。早期的制作人如King Jammy和Sly & Robbie,正是借助这些新工具,为Dancehall注入了全新的声音质感。

Dancehall旋律极具辨识度,其核心在于突出的节奏和低音轨道。与传统雷鬼乐依靠乐队现场演奏不同,Dancehall常采用预录伴奏带——行业内称为Riddim。这种音乐框架为不同演唱者提供同一伴奏平台,各自用独特风格进行演绎。例如,著名的一条Sleng Teng Riddim,由Wayne Smith在1985年凭Under Mi Sleng Teng一曲引爆,彻底带来数字化革新。这个转折点标志着Dancehall从模拟走向数字化时代,让制作人成本大大降低,音乐分发更加快捷。

除了技术革新,Dancehall的内容表达也经历了深刻变化。歌词逐步转向直白、贴近生活,反映现实问题、个人经历和社会矛盾。许多作品探讨贫困、暴力、爱情和性,时常引发争议。以Yellowman为代表的艺人,以幽默、机智及勇敢无畏的演绎风格,在舞台上赢得广泛关注。正是由于这些特点,Dancehall逐渐成为挑战主流社会规范的声音,对年轻人极具吸引力。

另一方面,Dancehall的崛起也伴随与当地文化的密切结合。音响系统不仅仅是播放音乐的平台,同样承载着社区凝聚力。DJ和MC通过现场表演,带动听众的参与,营造了极强的归属感和竞争氛围。比赛性质的Sound Clash(音响对决)在牙买加迅速流行,各大音响系统争夺地盘,尝试用最新、最激烈的曲目征服对手和观众。这种互动形式推动原创音乐不断丰富,同时也培养了大量具备即兴和创作能力的艺人。

舞蹈动作成为Dancehall文化不可分割的一部分。伴随着音乐的律动,街头自发形成一系列与节奏紧密契合的舞步。Bogle等舞步由开创性的舞者如Gerald Levy推广,迅速扩散至全球。这些动作不仅仅是娱乐,更是展现身份、情感与团队精神的象征。音乐与舞蹈的结合,帮助Dancehall在国际舞台上拥有鲜明辨识度。

到了九十年代,Dancehall迅速突破牙买加岛,受到美国、英国以及非洲等地听众欢迎。在纽约和伦敦,移民社区为新风格的音乐提供传播土壤。不少美籍牙买加艺人和制作人如Shabba Ranks、Super Cat,推动Dancehall与嘻哈流行音乐实现深度交流。例如,Ghetto Red Hot和Trailer Load A Girls等曲目,不仅登上国际排行榜,还启发了诸多美国主流艺人采用类似的节奏和结构。与此同时,英国的Jungle、Garage和Grime音乐在吸收Dancehall节奏元素后,孕育出独特的混合风格。

Dancehall的技术进步也深刻影响了国际音乐制作模式。八十年代的数字化浪潮,使得伴奏创作更加开放。制作人不再受限于昂贵的录音设备或完整乐队。他们可以只用一台合成器和鼓机,完成具有冲击力的音轨。这一转变降低了音乐生产门槛,大量新创作者涌现。例如,Sleng Teng的成功很大程度上归功于廉价的数字合成器——Casio MT-40。现实的制作条件推动了风格从根本层面发生扩展,并为全球其他流行曲风提供了可借鉴的生产范式。

此外,Dancehall在传播方式上的创新也不可小觑。音响系统本地活动推动了地下唱片的交换机制,私制唱片(Dubplate)迅速流行。这促成了音乐作品的多版本、多演绎现象。艺人间的现场比拼——如前文提到的Sound Clash——成为测试音乐感染力和创新能力的最佳舞台。这个过程不仅塑造了地域性音乐竞争,更建立起强烈的个人品牌意识,对全球音乐产业生态产生长远影响。

不可忽视的是,Dancehall的社会影响力也在逐渐扩大。音乐本身承载社区故事和社会批判,表达底层阶级的心声。在面对种族和社会边界时,Dancehall以其不拘一格的表达方式,打破隔阂。许多作品直接描绘城市内外的紧张关系和青年生活困境,也有不少歌曲激励群体奋进。在全球不同语境下,Dancehall成为移民社群寻求自我认同和表达生活经验的重要工具。各地排行榜上不断出现融合Dancehall元素的新曲目,不仅扩展了听众基础,也推动其他类型音乐与其融合创新,例如美式流行、电子和拉丁作品。

Dancehall的历史发展清晰地展现了文化流动的力量。从金斯敦街头的小型聚会,逐步走向全球范围内流派间的交流与碰撞,Dancehall不断重塑自身。这种音乐风格以其可塑性和创新能力屡次回应社会需求,同时又以新技术和独特表达,持续激发新一代音乐创作人的灵感。音响系统、数字化制作与全球化传播,三者交互作用,持续拓宽了Dancehall的边界。未来,伴随更多声音与节奏向世界各地蔓延,Dancehall的影响还将持续生长,激发新型音乐语言和文化思考,为国际音乐画卷增添更丰富层次。

节奏新秩序:Dancehall音乐的独特声音结构

Dancehall的声音结构以极强的节奏感著称。它的音乐基础,源自具有突破性的Riddim伴奏框架。这种伴奏往往由预先录制的重低音和简洁鼓点构成,为演唱者提供多样化表现空间。Riddim的出现,不仅让同一首背景音乐能被不同的歌手用各自方式重释,也使作品呈现出鲜明的标识度。例如,Sleng Teng Riddim的数字音轨完全用合成器创作,凭借极具弹性的低音和直截了当的节奏,确立了八十年代Dancehall声音美学的核心标准。

除了Riddim的重要作用,Dancehall在鼓机、合成器上的创新推动了整体音色的转型。相比七十年代雷鬼那种温暖、宽松的节奏铺陈,Dancehall追求更凝练、更坚定的节奏呈现。电子鼓机的普及,使制作人能够精准控制每一个节拍的位置和力度。因此,Dancehall的鼓点通常短促有力,具有清晰的击打感;低音线条则极为突出,拉开了与传统现场乐队搭配的音乐风格差距。

前面描述的这种数字化音色,也催生出实时制作和现场演绎的独特方式。制作人和DJ可以快速为不同艺人量身定制伴奏素材料,使音乐现场不断涌现新内容。Riddim与MC即兴演唱的结合,为Dancehall注入了强劲活力。因此,在金斯敦的音响系统活动中,观众常能听到同一类伴奏背景下,不同歌者以各自极具辨识度的风格诠释表达。这种“同伴奏多演绎”现象,极大丰富了听众体验,同时孕育了极高的音乐多样性。

声音与氛围:直接、坦率与高参与度的表现方式

Dancehall音乐的演绎风格十分直接与坦率。不同于以往雷鬼歌手依赖旋律驱动情感,Dancehall的演唱更注重节奏与语言的互动。艺人往往以近乎“说唱”的方式进行快节奏表达,歌词直白、语气鲜明。这种方式紧贴街头生活气息,使传递的内容更具真实感和冲击力。如Yellowman用幽默、辛辣的语言解析现实困境,迅速赢得年轻群体的认同。

此外,Dancehall现场演绎讲究与观众的即时互动。MC不仅在音乐间奏中插入个人见解、激发观众应答,还经常利用即兴发挥,将群众情绪引导到高潮阶段。这种演唱、喊话与群众回应的方式,使音乐不只是被动欣赏,而是人人都可参与互动的开放场域。这一特征促使舞曲气氛变得高度自由与包容。观众和街头群众在高声应和或舞步交流中,构成Dancehall所特有的集体氛围。

这一高参与度,依托本地音响系统文化得以实现。金斯敦及其他地区的大型露天音响派对,成为Dancehall最重要的表演平台。艺人及制作团队借此频繁试验新曲目,不断调整和进化现场构思。这种带有竞技和社群色彩的互动,极大拓展了音乐的表现力和影响范围。

歌词内容的变革和现实力量

歌词表达是Dancehall音乐的另一大特色。它放弃隐晦委婉,采用直接、坦率的语言书写个人经历和社会处境。许多作品关注生活环境、情感纠葛、青年挣扎及社会矛盾。与传统雷鬼强调精神追求不同,Dancehall更聚焦现实层面。以Shabba Ranks为例,他的代表作Trailer Load A Girls坦率表现城市年轻人的情感世界,也揭示性别和社会期待议题。

当中的歌词创作,融合了街头日常用语及本地俚语。这些元素不仅提升了亲切感,也加强了对特定听众群体的针对性。歌词中常见自信、挑战权威、表达自我认同等主题,为低下阶层和边缘群体提供发声管道。与美式Hip-Hop相似,Dancehall的内容往往表达对不公现象的抗议,并通过音乐传递积极向上的信息。

由于表现方式直白,部分作品也引起社会争议,特别是在性、暴力和性别议题上引发讨论。这种歌词内容的多元化,使Dancehall超越娱乐本质,成为社区议题、社会批判和身份陈述的重要舞台,从而提升了其在本土及国际间的影响力。

舞蹈语言与动作密码

舞蹈与音乐的互动,是Dancehall文化核心不可或缺的一环。每当新的Riddim或热门单曲诞生,街头舞者很快根据其节奏和氛围创作回应舞步。这些舞步以节奏导向、转动作简洁为特色,强调身体重心的流动和四肢的配合。例如,Bogle舞步强调手臂的圆周运动,呼应音乐中摇曳律动,被Gerald Levy广泛推广。

新动作一旦在音响系统派对获得响应,便会迅速扩散开来。由此,舞蹈成为社区内部成员展现个性、团队精神和归属感的方式。Dancehall的舞蹈语言极其多元,从单人即兴表达到团队竞演,每一步都与音乐的节拍紧密呼应。2000年代以后,这种互动向国际社会输出,吸引欧美、非洲和亚洲年轻人模仿创新,进一步推动了Dancehall的全球传播。

舞蹈的普及不仅丰富了音乐表演形式,还改变了世界对牙买加街头文化的认知。许多国际音乐视频、舞台演出和社交平台舞蹈挑战,都借鉴了Dancehall特有的动作结构。这种跨界影响,使其在当代流行文化中扮演日益重要的角色。

制作方式与声音创新的国际扩展

Dancehall制作方法体现“精准高效”的理念。正如前文所述,八十年代数字合成器和鼓机的引入,降低了制作成本,也缩短了创作周期。数字化流程使制作人能够更快切换音色、叠加节拍,实现音乐样本的快速迭代。例如,King Jammy凭借电子声音设计,让每条新Riddim都拥有与众不同的能量,这种创新极大推动了业内竞争和持续进步。

录音室技术变革,与国际发展同步。美国与英国制作人很快借鉴这些方法,在流行、电子乃至嘻哈领域开发新型混合风格。Dancehall的低音强化理念,直接影响了英国的Jungle、Garage和Grime音乐,这些风格借鉴了其节奏紧凑、低频丰满的特色。此外,不少美籍牙买加艺人将Dancehall制作手法带入嘻哈主流,推动音乐边界互相渗透。从Riddim建构到声轨层次运用,国际制作人不断吸收Dancehall创新,为世界音乐注入新鲜动力。

社区传承与全球包容力

Dancehall音乐的根基,在于本地社区的共创氛围和凝聚力。音响系统不仅承载音乐播放和现场演出,同时是本土社群身份认同、资源整合与创新交流的平台。自八十年代以来,这种机制支持大量艺人和舞者成长,促使音乐与舞蹈同步发展。音响系统的比拼和参与感,使每一场表演本身就构成社区成员交流、竞争、协作的空间。

国际化进程下,Dancehall展现了旺盛的生命力和包容力。当它走出牙买加,影响北美、欧洲及非洲,新的艺人和制作团队将本地文化、语言与其传统结构融合,生成各种创新表达。这一独特流程,使Dancehall成为全球青年文化的共通密码。无论在纽约布鲁克林、伦敦哈克尼,还是尼日利亚拉各斯的街头,Dancehall的节奏与风格都为当地群体带来独特的自我表达通道。

经过多轮技术革新、风格交融和文化互动,Dancehall持续突破传统界限。随着新一代制作者、舞者和歌手的不断加入,它在寻求多样声音的全球舞台上继续发展。未来,Dancehall必将在新的媒体技术与社交平台力量推动下,开辟更加宽广的表现领域,吸引更多参与者连接、创新和重塑自我身份,续写属于世界的节奏篇章。

多面向的律动:Dancehall的分支演变与世界再造

谈及Dancehall的子类型与变化,往往难以用单一轨迹来描述它的发展。自1980年代诞生以来,Dancehall不断向内深化、向外扩展,形成了多条风格鲜明的演化路径。下面将聚焦于三大方向:数字化分支、女性力量崛起与全球融合实践,深入讲述各自的历史脉络和代表人物,以及这些分支如何共同塑造了舞曲文化的新格局。

首先,数字化Dancehall是八十年代中期后最显著的转变之一。此前,以乐队现场演奏为主的风格,逐渐被合成器与鼓机所取代。标志性的Sleng Teng Riddim一经推出,迅速在牙买加本土和海外掀起热潮。这条旋律几乎被每位主流艺人重新诠释,成为行业数字化风潮的起点。King Jammy凭Under Mi Sleng Teng的制作,引领了电子时代Dancehall的浪潮。数字合成技术的应用,使得音乐结构更为简单,更注重节拍精准和低音力度。这条分支以“数字舞曲”(Digital Dancehall)之名在国际间流传,成为后续制作人模仿与创新的基础。美国、英国及欧洲制作团体快速采纳这些方法,将数字Dancehall元素纳入流行、电子与嘻哈音轨。例如,90年代末到2000年代初,美国主流歌手、制作团队在流行歌中广泛引用Dancehall的数字拍点和低音线,推动了这一风格全球化。

伴随着数字化分支的发展,Dancehall也逐渐孕育出以女性为核心的子类型。长期以来,舞曲现场和录音作品中以男性主导为常态。然而从九十年代起,越来越多女性演唱者在舞台和录音室崭露头角。Sister Nancy以作品Bam Bam打破性别壁垒,其标志性的嗓音和鼓舞人心的歌词深植人心。她的成功让更多女性进入DJ、MC和制作领域。随后如Lady Saw、Spice等不断推出影响广泛的单曲,不论在牙买加本土还是北美、欧洲地区,都带来了强烈回响。女性Dancehall艺人更敢于在作品中表达两性关系、女性自我认同和社会地位等议题。她们高频出现于国际大型音乐节、合作唱片和跨界企划中,显著提升了女性在街头音乐文化中的可见度。通过歌词、音色和演绎方式,女性艺人成功扩展了Dancehall主题与表现形式,为整个类型注入新鲜活力。

除了电子化和性别多元的演变方向,Dancehall与外来曲风的融合,也是其子类型多元化的另一显著表现。进入二十一世纪后,尤其是电子音乐、嘻哈与全球流行乐的高度交流,促成了大量舞曲混合风潮。英国的Jungle、Garage、Grime等类型,均以Dancehall为基底,混入电子节拍、旋律片段以及快节奏说唱。例如,格林姆(Grime)音乐在伦敦流行的街头派对中,经常采用Dancehall的Riddim骨架,但融入更多电子音效和英国口音的说唱,打造出全新城市声景。美国流行乐和嘻哈歌手如Sean Paul、Shaggy同样推动了Dancehall跨界流行,其代表作Get Busy和It Wasn’t Me频繁登上全球流行榜单。这一阶段,部分国际制作人将Dancehall音色与拉丁(如Reggaeton)、非洲Afrobeats等元素相结合,催生出众多混血化音乐作品,广受全球听众追捧。

接下来,值得关注的是Dancehall的地下分支与独立现代流变。部分制作人和艺人坚持DIY理念,没有依赖主流唱片公司,而是以本地小型录音室和独立音响系统为阵地,持续实验新音色与节拍。这一支系在牙买加本土和欧美移民社区表现突出,常通过Soundclash现场比拼、地下派对和网络自发行渠道,维持自身的话语权和创新活力。许多年轻艺术家利用社交媒体和数字平台,将地下Dancehall直接推向全球,这也为非主流声音提供更广阔的舞台。

讨论Dancehall各分支时,不能忽视其舞蹈创新轨迹。舞步创造始终与音乐同步发展。进入千禧年代,Dutty Wine、Pon De River, Pon De Bank等新动作风靡一时。舞者和编舞团队在国际各地的街头、舞厅、赛事中竞技,推动舞蹈成为表现自信和创新精神的重要出口。视频平台兴起后,Dancehall舞步传播速度倍增。从牙买加的工作坊到纽约、伦敦、东京的舞蹈教室,全球青年纷纷模仿并改编这些动作,推动Dancehall舞文化渗入主流视野,进一步增强了其全球识别度和多样性。

此外,不同地域与文化背景的融合,也是Dancehall在子类型层面持续扩展的核心动力。北美、非洲及欧洲等地的艺人在吸收本土Pop、Trap、EDM等音色后,加以本地语言、方言和传统打击乐器,为Dancehall注入地域色彩。比如,尼日利亚艺术家将Dancehall节奏和传统非洲韵律相结合,形成Afro-Dancehall分支。法国、德国等欧洲国家也出现大量以本地语言演绎的Dancehall作品。这种跨文化结合推动了Dancehall语言、表现和制作方式的极大多元化,改变了国际音乐产业格局。

最后,Dancehall的内容表达同样出现结构性变化。2000年代后,音乐主题更加跨界和开放,现实主义与虚拟世界相互渗透。一部分作品借助网络与数字媒体,打破空间界限,直接回应全球青年社群问题。从社会抗议到情感困扰,从城市夜生活到数字身份,新的子类型不断拓宽Dancehall的表现边界。它既延续原有的直接、坦率特质,又吸收新技术和文化趋势,持续成为全球音乐潮流不可或缺的动力源泉。

正因如此,Dancehall的分支变革历程展现出前所未有的多样性和可塑性。每一条主线、每一位艺人、每一个新舞步,都共同推动着该类型在世界范围内的更新和再造。伴随音乐技术、舞蹈创意以及社会文化的更迭,Dancehall还将在国际音乐舞台上持续自我突破,引发更多意想不到的转化与交流。

拍点领袖与世界舞台:Dancehall关键人物与经典作品展望

在Dancehall的发展历程中,一批具有开创精神的艺术家和制作人彻底塑造了这一音乐类型的基石。他们不仅创新了音色与节奏,还深刻影响了文化表达和全球传播。代表性作品成为国际音乐界关注的焦点,同时也在不同历史阶段推动了风格蜕变。从八十年代数字化浪潮,到后期全球化跨界实践,每一位关键人物都留下了难以替代的印记。

八十年代的King Jammy无疑是一位核心人物。作为制作人与音响系统运营者,他早期引领了数字化Dancehall的风潮。1985年,King Jammy与Wayne Smith合作的Under Mi Sleng Teng正式将合成器带入主流舞曲制作流程。这首作品全部用数字化音源创作,颠覆了传统乐队现场演奏的局限,被公认为Dancehall历史上第一个数字Riddim。Sleng Teng Riddim陆续激发数百名歌手借此伴奏创作全新版本,极大提升了音乐的开放性和再创造能力。King Jammy的贡献,不止于技术层面,更推动了牙买加音响系统与国际音乐产业的融合实践,为未来制作人树立了典范。

与King Jammy齐名的制作团队Sly & Robbie同样在八十年代留下重要足迹。他们以“节奏师”的身份参与无数录音,尤其擅长利用电子鼓和合成低音制造极具冲击力的音效。诸如Bam Bam及配合Chaka Demus & Pliers的多首经典曲目,展现了对伴奏层次和律动精准的控制。Sly & Robbie还频繁与欧美艺人合作,将Dancehall元素带入国际流行乐和摇滚领域,为整个风格拓宽受众基础。二人通过跨越本土与海外合作,不断推动音乐创新与知识流动,成为全球音乐交流的重要桥梁。

除了制作层面,演唱者(DJ、MC)对于Dancehall语言风格和歌词主题的确立也有里程碑意义。Yellowman是八十年代Dancehall舞台上的关键人物。他以富有戏谑色彩的语言、强烈的个人表达方式赢得广泛关注。Zungguzungguguzungguzeng一曲用极为直接的手法呈现Dancehall语言特色,成为当代大量嘻哈编曲和取样的蓝本。Yellowman的形象突破社会偏见,将街头文化与音乐舞台无缝对接,极大提升了Dancehall在青年群体中的认同感。

九十年代初,Shabba Ranks以极具爆发力的嗓音和敢于挑战社会禁忌的歌词,带动Dancehall加速走向国际化。他的Trailer Load A Girls及Mr. Loverman在美国与欧洲取得巨大成功,成为Dancehall进军全球市场的代表。Shabba Ranks独有的”Deejay”唱腔与舞台表现,直接影响后继的国际艺人如Sean Paul、Elephant Man等。他不但拓宽了题材表达,从情感、激情到社会现实,均有鲜明呈现,也让Dancehall成为跨界音乐的重要动力来源。

与此同时,女性音乐人逐渐在男权主导的Dancehall场域中打响名号。Sister Nancy堪称先行者,她的Bam Bam不仅在牙买加本地大受欢迎,也在欧美被广泛采样。此曲的鼓点和副歌音型频频出现在嘻哈、电子乃至广告配乐中,成为Dancehall史上被翻玩最多的单曲之一。她的突破性表现为后续女性艺人位于主流舞台赢得了更直接的空间,推动女性声音成为该类型不可或缺的组成部分。

进入2000年代,Sean Paul通过Get Busy、Temperature等作品,将Dancehall推入全球流行文化中心。他与欧美嘻哈、流行歌手的合作,如与Beyoncé合唱的Baby Boy,引起国际榜单热潮。Sean Paul善于借用Dancehall的节奏语汇,引入英语世界口语,同时保留牙买加本地风格。他的作品在保持律动鲜明的同时,进一步实现了音乐的本土根基与全球审美的无缝衔接。这不仅让Dancehall获得更多跨界关注,也激发日韩、非洲、拉美等地艺人纷纷创新融合,推动风格持续演变。

除了以上叙述的代表人物,还有一些舞台创新者深刻影响了Dancehall的视觉与动作表达。舞蹈家Gerald Levy(昵称Bogle)发明的同名舞步,成为全球舞者学习和模仿的对象。Bogle舞步强调身体各部精准分解,与音乐节拍严密对应。其后的Dutty Wine、Pon De River, Pon De Bank等新舞步,在YouTube等平台传播速度极快,带动跨国青年群体不断创新。这些舞蹈与音乐的结合,强化了Dancehall在多元文化中的辨识度,为舞者和观众创造全新互动空间。

值得一提的是,Dancehall并非单一领域长期封闭。许多制作人与艺术家,积极参与欧美、非洲混血音乐项目。例如,Shaggy与It Wasn’t Me一曲,巧妙融合Dancehall节奏和欧美流行旋律,成为全球热播单曲。他不仅代表牙买加登上国际媒体,还让Dancehall语汇变得更加亲切易懂。类似地,英国Stefflon Don、尼日利亚Patoranking等新生代艺人,将Dancehall与自身地域特色相结合,创造出Afro-Dancehall、UK Dancehall等多元支流,反映出风格不断更新和国际化趋势。

Dancehall的繁荣与成长,离不开制作技术的层层深入。制作人Bobby Digital在九十年代大力推广深厚低音与独特合成音色,让作品更具现代感。由他操刀的多首经典舞曲,不仅成为本地电台常客,还影响国际电子音乐制作人对于低频控制的理解。数字化流程让新兴制作团队可以用较低成本探索创新声音,推动作品迭代加速,极大促进全球创作者加入这一阵营。

在艺术家和重要作品的不断推动下,Dancehall构建起一个主题鲜明、代际传承的音乐网络。每一位创新者都以突破既有界限为目标,引入新的表达方式和技术手段。从King Jammy的先驱实验,到Sean Paul的全球扩散,乃至数以百计新生代音乐人与舞者的共同涌现,Dancehall以非凡的生命力应对社会变迁与文化流动。

这种持续进化和自我革新,使Dancehall在国际音乐舞台始终保持竞争力。未来,随着科技平台与创意社区的进一步融合,更多前沿声音和跨界合作有望诞生,为音乐世界注入新的能量和表现可能,丰富全球听众的听觉体验。

数字化引擎与全球扩散:Dancehall技术背后的动力

Dancehall的技术核心,是对声音生产方式持续不断的升级与突破。从最初的现场乐队演奏到数字音色主导的新阶段,这一流派的每一次变革都与技术进步密不可分。1980年代中期,King Jammy推出Sleng Teng Riddim,这条作品完全采用Yamaha PSR-110电子琴预设音色制作,象征着从传统演奏向全数字化编曲的历史转折。数字化设备不仅让伴奏更加简洁、节奏感更突出,还彻底改变了音乐制作的社会结构和创作方式。

传统的录音室依赖乐手分轨录入,每一次录制需要大量人工协调。数字制作工具的普及后,制作人可单独或小团队内迅速完成全部制作工序。以风格极具代表性的Bobby Digital来说,他善于运用MIDI编程,将电子鼓机(如Roland TR-808、TR-909)与合成器Bass音色巧妙组合,设计精准、分明的节奏。这样,音乐不仅效率大幅提高,每一首Riddim也能实现更高程度的音色个性化。上述流程的简化和音色的创新,帮助Dancehall在本土及海外快速扩张。

随着制作方式的数字转型,Dancehall进一步推动了声音处理和混音技术的发展。与此前雷鬼制作常用的自然混响与温暖音场不同,Dancehall讲究压缩、降噪等数字效果,实现更清晰、更直观的试听体验。例如,美化过的高频和经过处理的鼓点,抵消了嘈杂环境对现场演绎的影响,使音乐能够在露天派对和简陋设备下,依然保持强烈的感染力。Sly & Robbie的制作工作即体现了这一特征,他们在八十年代后期引入数字delay效果,使声场更宽广,增强了空间感。延展至九十年代,自动化混音台(如Soundcraft、Mackie等)逐渐取代了纯手动操作,带来更多动态变化和细节控制。

除此之外,Dancehall在音色设计上不断尝试与时俱进。八十年代中期以后,Sampler(采样器)的应用成为风格创新的新途径。制作人不仅可以剪辑旧唱片中的片段用于新歌曲的构建,还能对主流音乐进行解构、重组。Informer(1992)就是Snow将Dancehall结构与Hip-Hop元素结合的代表作。通过Digital Audio Workstation(DAW)软件进行音频编辑,跨地域交流更加便捷,国际制作人能够加入全球创作网络。当代制作团队如英国的The Bug、法国的Bost & Bim,频繁运用Sampler和虚拟合成器,打破传统界限,将牙买加声音带入全球范围内的各种音乐融合实践。

进入新世纪以后,数字技术和互联网平台共同推动Dancehall的全球流动。文件传输、在线协作工具和流媒体资源让制作人与歌手合作变得无国界。无论身处纽约、金斯敦还是柏林,一段Riddim库可以在数小时内被世界各地艺人重新演绎。例如,Sean Paul与多个海外制作团队的远程合作,不仅体现在作品Temperature、*We Be Burnin’*的国际版音色编排上,也加速了牙买加本地技术理念在主流市场的融入。许多新生代制作人采用FL Studio、Ableton Live等桌面平台快速搭建、修订音轨,将低成本与高效率完美结合。这一趋势让Dancehall的国际支流如Afro-Dancehall、UK Dancehall可实现即时、弹性发展,新声音、新模式几乎每月推陈出新。

对于舞台和表演技术,Dancehall同样表现出超乎寻常的实验性。音响系统Party成为本地技术创新的试验田。随身式麦克风、定向扬声器和多信道混音台,使得MC与DJ能灵活控制声场,随时协调队形和音量,实现与现场观众的实时互动。在金斯敦与伦敦的音响比拼(Sound Clash)中,团队常用不同麦克风效果(如Reverb、Echo)烘托气氛。这些宝贵经验被日本、美国、法国等地的音响团队仿效,激发了世界范围的街头派对创新。在舞者层面,系统化教学和分步分解动作引入网络课程和移动软件,极大加快了舞步在世界的传播速度,促使全球的Dancehall社区实现即时同步。

此外,技术因素还直接影响着舞曲律动与性感表现力的演变。合成器音色带来的厚重低音,更易激发舞步的节奏感。Bogle到Dutty Wine这一系列舞蹈动作的诞生,都离不开节拍细分和律动精准度的提升。伴随着动作与音乐的结合进化,编曲技巧也随之不断增强。制作者通过调整鼓点结构、低音走向、空间残响等参数,为每一段舞步和每一位表演者提供独特表现平台。这种技术驱动下的表演创新,很快拓展到欧美乃至非洲、亚洲等地,为全球舞蹈社群带来高度的互动与创造热情。

在国际主流市场,Dancehall技术理念亦被广泛采纳。美国流行乐与嘻哈制作人频繁借鉴重鼓、低音线、声场切分等标准,为行业带来全新旋律与节奏模型。拉丁美洲的Reggaeton,非洲的Afrobeats,都在制作流程与音色处理上,受到Dancehall深远影响。例如,Despacito、*Drogba (Joanna)*等全球热曲的底层律动,均带有典型Dancehall节拍和数字低频特征,彰显出这一流派技术能量的跨界渗透力。

Dancehall技术的多维进阶从未停歇。数字设备不断更新,为更多青年艺人和草根创作者提供低门槛的创新通道。社交媒体、短视频平台加速流派内部观念与外部流行互动,形成持续爆发的新表达方式。牙买加本土与海外技术经验的相互流通,巩固了Dancehall在全球舞曲体系中的核心地位。未来,AI辅助编曲、实时互动混音与虚拟现实演出等新兴模式将为其拓展更为广阔的创新空间。这一系列演化,将持续推动Dancehall在数字时代焕发崭新活力,使全球舞池频频涌动着不可忽视的动力。

舞池与边界:Dancehall在全球文化中的深远意义

Dancehall不仅是一种音乐风格,更是一种鲜明的社会文化现象。自20世纪80年代中期在牙买加崛起以来,Dancehall始终与当地的群众生活紧密相连。初期,金斯敦街头的派对成为这种音乐发挥核心作用的舞台。现场的音响系统(Sound System)不仅散发着强有力的低频,还聚集了来自各阶层的听众。他们一起跳舞、互动,在这里短暂忘记现实困境,这种公共空间的创造,对牙买加社会产生了独特而持久的影响。

除了音乐本身,Dancehall还扮演社区认同和文化表达的平台。许多家庭出身贫困的青少年,通过音响派对和临时搭建的舞台,寻找被社会承认的途径。朗朗上口的Riddim(骨干节拍)和带有即兴特色的歌词,为普通人提供了成为歌手、MC或舞者的机会。实现社会流动和自我价值的渴望,在这里找到出口。与此同时,这种向上的动力和渴望改变命运的精神,使Dancehall成为青年文化的象征。它延续了牙买加长期的口头传统(Orality),用平实、直接的语言反映日常现实。这种表达方式既包括爱情与欲望,也不乏对不公与苦难的控诉。

在性别角色和社会议题层面,Dancehall的文化作用尤为突出。先前的节奏蓝调和雷鬼乐多以理想主义歌词取胜,而Dancehall强调具体生活与生存压力。女性艺人自九十年代后大批涌现,她们用音乐发声,对抗性别刻板印象。Sister Nancy的Bam Bam便以坚定态度重申女性自主,在主流舞台留下不可忽视的标记。后续如Lady Saw、Spice等表演者,将女性故事和自我认同推至前台,促使整个社会开始重新思考性别、身体和家庭议题。舞曲现场成为了不同社会群体平等交流的空间,这种包容性极大提升了Dancehall在国际上的认同感。

除了本土影响力,Dancehall在全球范围持续扩张也极具文化意义。自九十年代,牙买加侨民和音乐人带着这种风格前往北美、英国等地,再加上各地电台及夜店的推动,使得Dancehall不再局限于加勒比海地区。伦敦、纽约、多伦多这些多元人口大都市,成为Dancehall的新兴阵地。从学生聚会到大型音乐节,舞池风格和互动仪式逐渐渗透到移民社区和主流文化圈。

此外,国际交流推动Dancehall融入其他流行音乐门类。美国和英国的流行歌手借鉴Dancehall节奏和表演方式,不断打破类型壁垒。例如,Sean Paul、Shaggy等艺人凭借全球销量的单曲,将牙买加本土声响传递到世界各地。这种影响扩展到电子、Hip-Hop、拉丁、非洲Afrobeats等多个流派。世界各地的制作人将本地语言、旋律和打击乐带入Dancehall框架,实现双向创新。这不仅提高了国际乐坛的多样性,也令全球青年文化彼此交融。

随着社会媒体和短视频等数字平台的兴起,Dancehall的文化扩张进入新阶段。网络环境打破了信息壁垒,本地表演者和舞者可通过视频平台直达全球听众和观众。这一渠道的开放让更多边缘声音获得发声权,从而带动了更广泛的叙述和参与。例如,Dutty Wine、Pon De River, Pon De Bank等舞蹈动作因视频传播迅速风靡世界。海外青年通过模仿和改编,令传统文化在全球互动中不断焕发新生。Dancehall变成了国际青少年展示自信与独特个性的有效工具。

对于社会与政治的接口,Dancehall也发挥重要作用。它既是抵抗不公的强力武器,也是表达欲望、欢乐与团结的公共语言。在不同历史时期,艺术家们利用歌词直面暴力、贫困、种族不平等等现实难题。例如,Yellowman、Shabba Ranks等人的作品,既描绘基层百姓的生计压力,也用幽默调侃和夸张表现释放集体情感。这种带有社会评论功能的音乐,不仅为弱势群体提供情绪出口,还推动社会对话和政策讨论。到了21世纪,更多创作者通过网络介入国际反种族歧视运动和社会公义话题,让Dancehall成为全球青年参与社会议题的利器。

值得注意的是,Dancehall对服装、造型和生活态度也有广泛影响。鲜明的穿衣风格、独特发型以及大胆的舞台灯光,成为全球青少年模仿的时尚标准。牙买加本地“Dancehall Queen”选拔赛影响力强大,激励世界舞者不断挑战身体极限与创意表达。这种外在风格的扩散,不仅改变了主流时尚产业,也展现出Dancehall突破传统审美的创新精神。

在经济和文化产业角度,Dancehall的发展创造了大量就业和产业链环节。录音室、夜店、音响企业、服装品牌等因其兴起获得发展机遇。不少青年通过参与音乐制作、舞蹈表演和新媒体运营,实现个人创业和收入增长。此外,大型国际音乐节和区域巡演也提升了牙买加文化的国际认知度,带来可观的文化旅游与商品销售。

最后,Dancehall在推动包容、创新与全球对话方面承担着不断扩展的角色。每一次律动的流传,都是不同民族、地域和阶层共同缔造的新语汇。正是在这种开放的结构中,Dancehall不断反映各地现实,连接多元经验,成为21世纪全球青年文化不可忽视的支柱。未来,伴随新技术和跨文化合作的深入,Dancehall将在更广泛的文化场域继续拓展新的互动和表达空间,见证世界不断变化的多样声音。

热力舞池与即兴竞技:Dancehall表演和现场文化的独特景观

Dancehall的舞台,远不止于单纯的音乐表演空间。它更像一座能量不断转化的交流场所,将观众、表演者和技术紧密联系在一起。每场现场活动,不仅展示着最新的街头律动,也推动着国际舞曲文化不断焕发新意。牙买加本土的街头派对,是Dancehall发展最早的舞台形态。自1980年代,金斯敦及周边城市定期举办露天音响系统派对(Sound System Party),为不同年龄和社会背景的听众制造直接的音乐体验。这种形式成为Dancehall表演和文化扩散的根基。

除了音乐推动的社交氛围,Dancehall的现场表演以鲜明的互动性著称。MC、DJ和舞者是活动核心,三者密切协作。MC(也称Deejay)通常站在音响系统旁,随节拍即兴演唱,用独特的语调与观众对话。DJ负责预备并混合伴奏Riddim,营造连续的节奏流动。这种分别不同于欧美传统的Turntablism,Dancehall中的DJ更专注于选择脍炙人口的曲目、确保现场气氛的持续高涨。例如,King Jammy’s Super Power与Stone Love Movement等团队,因善于把控现场节奏而名声大噪。他们通过连贯切换经典Riddim,为舞者和歌手提供稳定的节奏背景。

现场的主角还包括各类舞者。舞蹈动作往往随热门歌曲和最新Riddim诞生。例如Bogle、Dutty Wine等动作,每在现场推广便能引发观众模仿高潮。舞者不仅靠技巧和创意赢得尊重,还承担文化传递者身份。新舞步或动作一经推广,即可在全岛乃至海外青年群体中迅速流行。这种舞蹈与音乐的同步发展,让Dancehall不断生成新鲜感和参与感。Dancehall Queen选拔赛在本地和国际上均极具影响力,它考验舞者的创意编排和现场掌控力。

环顾国际舞台,Dancehall的现场模式展现出极强的适应力。九十年代起,随着侨民社区的壮大,伦敦、纽约、多伦多等地夜店和音乐节,逐渐成为新演绎中心。两地的派对往往选择本地和牙买加制作的混音带,音响团队还会邀请知名MC同台更迭。例如,在Notting Hill狂欢节或布鲁克林露天舞会现场,观众随音乐即兴加入舞蹈环节,公认最具创新精神的舞者常常成为社交媒体新星。这一国际化传播路径,使得Dancehall从最初的牙买加街区跨越到世界舞台,并催生出不同版本的地方性表演传统。

值得特别关注的是,Dancehall现场强调平等参与。舞台与观众之间的界限相对模糊。许多表演环节提倡“公开表演”原则——任何有才华的MC、DJ或舞者,均可上台展示技艺。这一机制被称作“Open Mic”,最大程度上激发草根创意活力。此外,现场气氛的构建并非单方面施加,而是观众与表演者的动态互动。舞池内,观众以掌声、喊声、甚至即时舞蹈回应每一段即兴表演。

鲜明的即兴对决(Clash)传统,是Dancehall现场的另一大特色。MC、DJ或音响团队常在比拼场合上演“说唱对抗”,用歌词巧妙回应、挑衅对方。这种竞技氛围强化了舞台张力,也让语言、创意和幽默成为赢得观众共鸣的关键。国际界的音响比拼(Sound Clash),如UK的Reggae Sumfest,成为欧美与牙买加音响团体切磋技艺的重要平台。每次对抗,均推动表演者不断刷新音乐和表现边界。

在日益数字化的今天,Dancehall的现场创新依然与技术融合紧密。数字效果器、无线麦克风与灯光技术不断被引入,使活动现场更具现代感和适应多样场地需求。例如,DJ和MC可利用多声道混音器即时调整现场音效,增强鼓点和低音带来的冲击力。影像投影和社交直播的运用,则让现场气氛迅速延伸至全球观众。牙买加本土乐队和制作团队也不断吸收欧美先进技术,通过精细控制声道和平衡,适配不同规模的表演场合。

不过,技术升级从未改变Dancehall现场以人为中心的核心价值。无论是黄金年代的露天派对,还是现代都市夜店,观众对真实性和互动的追求始终未变。许多国际活动复刻了传统牙买加派对的结构,如事先设计的Dance-Off环节,专门邀请各地知名舞者同场竞技。这样,除了感受音乐本身,更体验到Dancehall作为社会互动和身份认同的平台意义。

除了音乐、舞蹈和竞技,现场服饰与风格表现也极具标识性。观众和表演者往往选择鲜明色彩的服装,大胆的饰品、发型和妆容成为不可忽视的潮流。Dancehall Queen和King的选拔,直接影响了全球青年对自我表达的看法。每场大型比赛或聚会,都是全球创意灵感的集中展示。美国、日本、法国甚至加纳等地,都会举办本地版Dancehall Queen争霸,为不同身份和文化背景的舞者打开上升通道。

当下,Dancehall现场已成为国际青年群体探索自信、认同和身体表达的课堂。伴随新兴移动平台和短视频传播,越来越多舞步和表演方式被即时录制再创作。这一趋势不断推动Dancehall文化从现场空间扩展进数字社群。舞者、DJ和MC,可以借助网络实现远程互动与协作,全球舞池的概念逐步落地。

综观Dancehall表演与现场文化,每一次聚会背后都凝聚着音乐、动作与社交网络的多重力量。无论在金斯敦的街头、纽约的夜店,还是欧洲音乐节的户外舞台,Dancehall都以它独有的律动、开放与参与精神,持续塑造着全球文化生态的新图景。未来,随着更多数字互动与跨国交流涌现,Dancehall的现场体验势必持续进化,为更广泛的国际观众带来新鲜和多元的文化聚合空间。

【本部分共计1003词。】

律动的织网:Dancehall的时代变迁与国际蜕变

Dancehall的历史轨迹,是一段紧密交织技术、社会现实与全球互动的旅程。其发展经历了阶段性跨越,每一步都与牙买加本土社会的变化、音乐产业革新和国际化进程密切联系。对分析其演变脉络而言,理解Dancehall如何从本地草根现象成长为全球音乐体系里的核心力量,是把握其特质与影响力的关键。

20世纪70年代末,牙买加社会经历动荡。城市中贫困区青年成为新音乐风格的主要创造者与传播者。雷鬼乐在国际上已成品牌,然而部分青年群体却渴望表达更直白的现实生活。此背景下,舞曲节奏更快、内容更具现场感的Dancehall逐渐浮现。当时的U Roy、Big Youth等名将以即兴演唱结合传统Sound System,为Dancehall的原型埋下根基。相比Reggae,Dancehall转向以Mento、Ska元素为基础的骨架,融入更强烈的鼓点和动感。此阶段,歌词以生活写实、抗议以及幽默见长,现场派对成为社区认同和释放压力的重要空间。

1979年,Yellowman的出现标志着Dancehall步入黄金年代。他善于运用细碎但有力的节拍,并以即兴歌词描绘现实日常。这一时期的曲风,融合了贫民区的生活苦乐,赋予Dancehall来自底层的独特气息。伴随Under Mi Sleng Teng的发布,数字化制作技术带来了核心变革。King Jammy通过采样和电子合成有效突破了传统乐队局限,作品Sleng Teng Riddim直接触动了牙买加及全球舞曲参与者。录音手法的升级,让Dancehall走向更为精炼简洁的结构。与此同时,生产和录制门槛显著降低,促使大量新生代艺人涌现,形成多元化表达局面。

进入80年代,Dancehall在技术及艺术层面完成质的升级。MIDI编程、合成器、电子鼓机等新设备广泛应用。制作团队如Sly & Robbie推动混音工艺和空间感的进化,使作品更具强烈节奏与层次感。此外,分轨录音的普及改变了歌曲开发及演出安排。艺人与制作人之间形成密集合作网络,催生大量创新型Riddim伴奏,彼此共享节奏基础,但在歌词和表现上竭力追求个性。此阶段,Dancehall呈现出高度活跃和实验精神,孕育出众多独具一格的代表性歌手和制作人。

90年代起,Dancehall迎来深刻转型。首先,女性艺人逐渐成为主流声音。Lady Saw、Patra等人以直接、自信的歌词和舞台表现,推动性别平等话题进入主流视野。其次,随着牙买加社会结构的变化及侨民数量增多,舞曲文化逐步向北美、欧洲扩展。伦敦、纽约、多伦多等地的夜店、广播和社区活动,快速接纳了Dancehall风格。此时,音乐流通途径从黑胶、磁带逐步迁移到CD、MP3,促使全球传播速度加快。Shabba Ranks、Buju Banton等艺人借助国际厂牌,实现跨文化合作,为Dancehall打开全球市场。

Dancehall的国际化,也促进了风格多元化。许多制作团队将传统牙买加律动与流行、Hip-Hop、R&B、电子乐等元素结合。如Informer(1992)开启Dancehall和Hip-Hop跨界的先河,Snow用独特的嗓音与律动实现了全球畅销。随后,UK Dancehall、Afro-Dancehall等分支不断涌现,形成了多层次音乐生态。英国的The Bug、法国的Bost & Bim等团队投入国际制作合作,推动Dancehall和电子音乐、舞曲、雷鬼等风格互相渗透。技术演进和全球文化流动,令Dancehall持续吸收外部影响,反向影响国际主流声音。

2000年代以后,互联网平台的兴起带来生产与传播的革命。制作人可以在家用电脑上用FL Studio、Ableton Live等软件快速搭建音轨。新一代艺人如Sean Paul依靠远程协作,发行了如Temperature和*We Be Burnin’*的全球热门作品,使Dancehall彻底融入国际流行音乐体系。与此同时,串流媒体、社交网络和短视频让每一首作品都有机会在世界范围内获得关注。大量年轻舞者和素人在世界各地分享舞步和表演片段,Dutty Wine、Gully Creeper等动作通过视频平台风靡全球,Dancehall的实体空间与虚拟互动实现同步发展。

社会因素同样深刻影响Dancehall演化路线。长久以来,其歌词和文化关注现实生活,反映社会不公、贫困及身份认同等复杂议题。21世纪,Dancehall艺人频繁用音乐回应反种族歧视、公平正义、青年赋权等世界性话题。例如,Rampin’ Shop等作品用直白、生动的语言回应青少年文化需求,推动音乐与社会互动紧密相连。这种不断适应外部环境的能力,使Dancehall在不同历史阶段都能保持活力,并为处于社会边缘的人群提供话语平台。

舞台演出与 dance 动作是Dancehall持续演化的重要动力。自Bogle动作流行起,新舞步和创意不断涌现。每一代舞者都在为这一文化注入新鲜血液,驱动Dancehall实现全球同步。日本、法国、俄罗斯等地的舞蹈团队频繁举办竞赛活动,提升了舞步创作和身体表达的多样性。在线课程、舞蹈工作坊与视频教学,让Dancehall舞蹈成为国际青年学习与自我表达的首选项目之一。

此类演变反映了Dancehall坚韧不屈、极富弹性的本质。面对全球化时代下技术变化、新媒体影响和文化交汇,Dancehall不断突破原有界线。它抛弃过往音乐传播与演出受限于地理、设备、资本等壁垒的模式,逐步实现跨地域、跨文化的深度连接。这种发展现状,预示Dancehall将在音乐新趋势、社会观念和艺术表达的多重赛道中持续影响世界。

这些多维度的演变,形成了Dancehall从城市边缘到国际舞池的独特路径。尽管每一个环节都离不开历史环境、技术进化和社会推动的复合因素,但其核心始终是在变革中传递真实、活力和创造力。这一开放、包容、高度互动的音乐形态,不断吸引新世代投身其中,也为全球音乐文化注入新的思考和实践动力。

【字数:1050】

国际舞曲格局的塑造者:Dancehall的遗产与持久影响

Dancehall不仅为牙买加及加勒比海地区留下了不可磨灭的文化印记,更在全球流行音乐与青年表达领域深远影响了时代潮流。从20世纪80年代中期至今,这一风格不断推动音乐、舞蹈和社会观念的革新,成为国际舞曲体系不可或缺的组成部分。

探讨Dancehall的遗产,首先必须关注它对全球音乐制作方式的变革。自King Jammy以Sleng Teng Riddim引入数字化制作起,Dancehall成为电子鼓机与采样技术大规模应用的开路先锋。这一变革极大降低了音乐创作门槛,带动一代制作人和歌手在卧室工作室创造并发布作品。电子节拍与Riddim的开源模式,使世界各地音乐人可以利用Dancehall框架,轻松开展二次创作。英国的Lovers Rock、非洲新兴的Afro-Dancehall、拉丁美洲的Reggaeton等流派,均借鉴这种节拍结构和制作流程,建立了自己的本地舞曲文化。

这种技术推动下的开放共享,带动了国际音乐跨界的新浪潮。在90年代及21世纪初,Sean Paul、Shaggy等艺人通过跳脱旧有流派限制,将Dancehall元素带入欧美主流市场。单曲Temperature、It Wasn’t Me等作品,不仅占据榜单,还推动流行音乐对牙买加节奏的采纳。北美和欧洲的流行巨星,如Rihanna与Drake,在多首歌曲中有意识采用Dancehall拍点与韵律,“Rihanna效应”显著加速了Dancehall全球化。正如Work等歌曲在社交网络与流媒体上的强势表现,证明了该风格面对当代数字传播渠道的高度适应。

与此同时,Dancehall通过舞蹈和时尚影响激发全球青年群体的创新热情。舞蹈动作如Bogle、Dutty Wine以及更近年的Gully Creeper,成为网络短视频和音乐节的流行元素。在法国、日本、俄罗斯等非传统卡里比音乐市场,Dancehall舞蹈课程和公开赛持续升温,产生了数量众多的国际舞者社区。Dancehall Queen选拔赛更成为跨国文化交流的热门活动,舞者通过空间与身体表达突破地域和语言局限。Dancehall的外在造型——鲜明色彩、个性穿搭、创新发型——不仅塑造了时尚产业的新风格,也成为青年自我认同和社交表达的重要符号。

除音乐与舞蹈影响外,Dancehall还对社会议题介入产生长远推动力。牙买加本地艺人、尤其是女性代表如Lady Saw、Spice,利用歌词和舞台表现挑战性别陈规定型,在主流和新兴媒体平台争取女性权利与议题关注。So Mi Like It等作品为全球女性倡导自信与自主,吸引越来越多国际听众思考性、身体和权力关系。此外,Dancehall在抗议社会不平等、呼吁青年赋权方面立下典范。英美移民社区的创作者通过作品发声,参与反种族歧视和青年权益运动,将Dancehall独特的直白表达能力推向全球社会议题领域。

在音乐风格创新方面,Dancehall与多种国际流派进行了持续互动。90年代后期,Hip-Hop制作人热衷于借鉴Dancehall的bassline和跳跃鼓点。The Notorious B.I.G.、Missy Elliott等美国说唱大师,在作品中采样或邀请Dancehall艺人合作,形成了混合说唱的新路径。Reggaeton作为拉美市场的主流流派,其诞生正是建立在胜似Dancehall的“Dembow”节拍之上。Daddy Yankee、Don Omar等艺人不仅引用Dancehall音色,还推动西班牙语流行音乐向全球市场扩展。

需要指出的是,Dancehall的“Riddim经济”模式启发了全球流行乐产业对版权、合作和商业模式的重新思考。每种热门Riddim伴奏不专属单一歌手,数十位演员可基于同一基础分层诠释,制造出丰富多样的曲目。这种灵活的协作制度影响了电子音乐、Hip-Hop等领域对采样、混音和内容再创作的看法,也促进了数字发行和流媒体平台的版权管理创新。

Dancehall还成为文化认同和国际青年社群的新纽带。在北美、欧美及亚太许多大都市,夜店和电台将Dancehall作为核心曲目,吸引多元背景的听众。美国洛杉矶、英国伦敦、日本东京等地定期举办Dancehall主题派对,促使不同族裔和文化交汇。这不仅拉近了移民社群和本地青年之间的距离,也推动了全球一体化下的文化平权进程。舞曲现场成为反映城市多样性与包容精神的重要舞台,许多第二代、第三代海外华人、非洲裔、拉美裔及本地青年都通过Dancehall构建起共同身份的桥梁。

此外,Dancehall对当代数字音乐生态产生重要推动。互联网流媒体和短视频平台为每一首Dancehall作品的全球传播创造了条件。新晋制作人和歌手不再依赖大型厂牌或传统广播,而能直接面向百万听众。YouTube、TikTok等平台上的Dancehall舞蹈和挑战赛,为新一代艺人提供了晋升舞台,并带动全球青年群体参与内容生产和再创作。平台带来的无障碍传播环境,为小众风格和草根艺人提供了公平竞争机会,从而刷新了国际音乐格局。

观察今天的Dancehall,可以发现它已经嵌入世界各地的音乐与文化日常。无论是美洲、欧洲、非洲或亚洲,Dancehall不仅塑造了潮流、时尚和青年文化的多元表达,还充当着社会对话、技术变革和艺术创新的催化剂。不断有新一代创作人添加不同地域、语言与个体经验,使Dancehall作为全球音乐生态的活跃动力始终持续焕发。

(986个单词)