电子回声中的怀旧风潮:Vaporwave的诞生

Vaporwave源自2010年代初的网络文化,融合了八十年代流行音乐采样和奇特视觉风格。它运用缓慢变速、合成器与复古广告,讽刺商业主义与数字时代。

网络时代的反响:Vaporwave的文化根基与演变

在数字浪潮席卷全球的2010年代初,Vaporwave作为一种全新音乐类型逐渐浮现于网络社会的边缘。它兴起于虚拟空间中,这与许多传统音乐流派大为不同。那时,快速变化的科技和普及的互联网共同塑造了新的文化土壤。个人电脑和宽带网络已经普及,全球信息传播速度前所未有地加快。网络社群成为年轻人分享作品和创造亚文化的温床。在此背景下,Vaporwave应运而生。

此外,流行文化在数字化转型过程中开始展现出强烈的怀旧情绪。上世纪八九十年代的商业广告、电视节目和流行音频素材再一次进入大众视野。这种怀旧并不仅限于单纯的回忆追溯,更包含对资本主义和消费社会的反思。Vaporwave吸收了这些元素,利用变速、减慢、拼贴等处理技术,将原本日常或商业的声音解构重组,在音乐层面表达出对过往时代的复杂态度。

电子采样技术的进步对Vaporwave产生了决定性影响。采样指的是将现有音频片段重新编辑拼接,创造出新的听觉形态。音乐人可以方便地获取老式卡带、唱片、广告配乐等素材,在家用电脑上通过免费或者低价软件进行处理。比如出现于2010年的FL Studio等软件,为非专业音乐人打开了创作大门。这一民主化趋势助力威尼斯人般的创作模式成为可能,使得全球创作者都能参与其中。

在起源阶段,Vaporwave并没有明确的实体圈子。早期作品主要通过Bandcamp、SoundCloud和YouTube等平台发布。这种去中心化的流布方式有效降低了参与门槛。不同地区的音乐人通过网络彼此互动,形成了去地域化的共同体。例如,2011年Daniel Lopatin以化名Chuck Person发表的Eccojams Vol. 1,被认为是该风格的早期奠基石之一。他采用了循环和拉伸的采样技巧,对流行歌曲进行深加工。这种处理方式成为后续Vaporwave作品的范本。

Vaporwave最具特征的声音,来源于八十年代、九十年代的日本和美国流行乐、广告音乐以及背景配乐。这些元素体现了一种全球化下的文化混搭。例如,2012年Macintosh Plus所发布的Floral Shoppe,使用了日本流行歌曲素材及商业氛围音效,并通过极度减慢和循环的方式,塑造出虚幻、遥远的音乐场景。这种处理不仅重塑了原素材的情感色彩,也凸显了数字时代下对“真实性”和“记忆”的质疑。

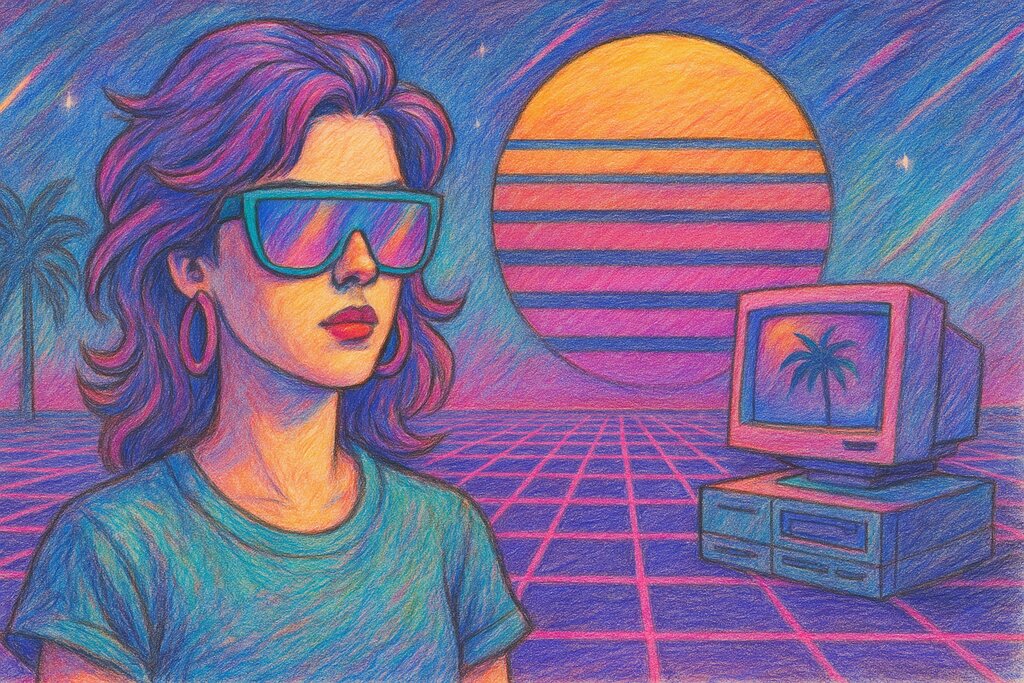

Vaporwave不仅是音乐流派,更是一次视觉与审美上的突破。与其声音特质同样著名的是它的视觉呈现风格。专辑封面和相关视觉作品大量采纳了复古电脑三维图形、霓虹色调、日文字符等元素。这些视觉符号强化了音乐所要传达的怀旧感和异国趣味,也带有对消费文化、科技焦虑等社会现象的思考。例如Floral Shoppe的粉紫色系封面和古罗马雕塑形象,已成为互联网亚文化的重要标志。

社会和经济环境对Vaporwave的发展起到关键作用。2008年全球金融危机后,青年群体面临更不稳定的经济前景,传统上升通道逐渐收窄。面对这一现实,部分年轻人转向网络,以创造力参与虚拟世界。在当时,社交媒体也开始深刻影响个体的自我认同方式。Vaporwave反映了当下社会对“理想生活”伪象和消费主义迷思的怀疑。这一批判性维度,使它不仅是试听体验,更是一种文化符号。美国、日本和东南亚的网络群体,成为Vaporwave传播和发展的“孵化器”。

与其它电子流派不同,Vaporwave更强调对声音的再加工和语境的重新定义。它常用延迟、混响、失真等音效,制造出层层叠加与时空错位的听觉体验。对比同期的Chillwave、Synthwave等流派,Vaporwave更注重“反乌托邦化”的审美。它并没有追求明亮或动感的旋律,而是选择了看似冷感、甚至故意“陈旧”的音质。这样,所有元素汇聚成一种令人熟悉但又陌生的氛围。

Vaporwave还受到虚拟身份和头像文化的影响。艺术家常以多个化名发布作品,在网络世界保持匿名或半匿名状态。这种做法挑战了西方主流音乐产业坚持的“个人英雄”叙事。例如如前所述的Daniel Lopatin,以及Macintosh Plus背后的Vektroid,都采用了多重角色身份。这不仅是个人选择,更是对传统艺术权威的一种反动。

进入2014年以后,Vaporwave经历了从集中到分化的复杂变化。一方面,主流媒体开始关注这一现象,部分热门作品甚至被用在广告与电视剧配乐中。另一方面,Future Funk、Mallsoft等子流派逐渐衍生,分别强调律动性或室内背景音乐氛围。创作者尝试新的采样来源,或是运用更现代的制作手法,拓展了Vaporwave的表现边界。如Yung Bae在Future Funk领域便通过律动的采样和电子节拍,将舞曲和怀旧融为一体,吸引更多听众。

随着视觉平台如Instagram和Tumblr的兴起,Vaporwave的美学特征进一步凝结。三维雕塑、透明遮罩和数字失真等元素在网络空间反复出现,成为全球青年的共同识别符号。这些元素不仅仅服务于作品推广,更指向当代视觉文化的某种共同需求:在数字世界中寻找归属与认同。在全球化推进下,亚洲和西方城市的艺术家也开始互相影响,如日本等地的设计师逐步将Vaporwave元素融入本土时尚和广告,形成独有的跨文化现象。

技术持续革新也不断推动Vaporwave的发展。随着AI生成音乐工具和高质量家用录音设备普及,业余和专业制作者的界限进一步模糊。云端协作和开放资源改变了音乐制作的方式。任何地区的个人都可以参与、修改和传播Vaporwave作品。这种变化不断扩大其社区的多样性,并持续激发创新和讨论。

值得注意的是,Vaporwave在短短几年内已成为全球网络文化史中的显著现象。它对数字艺术、网络幽默和亚文化形态的塑造产生持久影响。由于其根本驱动力源自对过去的搜集与改造,加之对消费社会的批判,Vaporwave不断与新的网络浪潮、技术和社会语境产生化学反应。

面向未来,Vaporwave不再只是简单复古的代名词。它逐渐成为全球青年思考身份、怀旧、和现实认知的重要文化途径。不同的音乐人和视觉创作者仍在不断推动着这一风格的演变,将数字记忆、技术创新与社会现实紧密结合,为世界带来更独特、更复杂的音乐体验。

数字迷雾与失真之感:Vaporwave的声音与结构

Vaporwave之所以能在全球范围内引发广泛共鸣,首先源于其极富个性的声音设计和音乐结构。这一流派以对八十至九十年代流行文化的深入采集为基础,但远不止简单的怀旧再现。制作者大量使用流行歌曲、商业背景音乐和广告配乐作为素材,将这些原本光鲜明亮、极具商业色彩的声音通过变速、重采样、音高处理等方法彻底重塑。最典型的创作手法,是将原曲速度减慢一半甚至更多,让熟悉的旋律变得拖沓、低沉,产生出略显冷淡甚至超现实的音色。

在音乐结构方面,Vaporwave刻意破坏传统流行乐对于“高潮-副歌-主歌”的严格分段。创作者倾向于采用循环样段——也就是将固定的音乐片段连续反复,营造出一种被反复提醒却始终得不到宣泄的时间停滞感。这种结构模糊了“作品”的边界,让听众仿佛置身于不断重启的记忆空间。例如Macintosh Plus的专辑Floral Shoppe,其中的单曲リサフランク420 / 現代のコンピュー,整段作品几乎只采用了一个采样片段并不断重复,但由于音高和速度随意调整,在机械感中蕴含错位的情感波动。

Vaporwave的声音效果层面,延迟、混响和录音失真成为不可或缺的音色修饰手段。制作者通过软件添加“空间感”,使得音轨听起来仿佛在巨大空泛的场馆或失重状态下播放。这不仅让音乐脱离现实的清晰与亲近,更强化了数字时代隔阂和异化的感受。某些作品甚至特意加入模拟磁带损坏、电流噪音、数字失真,让音色显得粗糙、仿佛岁月侵蚀过一般。这种处理方法在Chuck Person(即前文提及的Daniel Lopatin)的Eccojams Vol. 1尤为明显,其中特意拉长和扭曲的采样片段伴随着仿佛“坏掉的机器”一般的声响,构建了一种虚假回忆的景观。

此外,Vaporwave在节奏与旋律处理上打破了电子乐和流行乐固有的活力感。其作品多半采用缓慢的节拍,律动松散,甚至部分曲目几乎完全没有鼓点,更多倾向于氛围营造而非律动驱动。这一做法区别于同期的Synthwave和Future Funk等支流派。例如Luxury Elite的World Class整张专辑,主打极简氛围与昏暗低保真的质感,让人产生置身于无人购物中心的错落空间感。

批判与怀旧交织:Vaporwave的情感色彩与文化动机

Vaporwave并非纯粹的美学游戏。它背后隐藏着复杂的情感逻辑与社会态度。一方面,Vaporwave表现出对过往商业文化的冷静怀念。听众能在循环的广告音乐、电视片头和商场环境音效中,体会上世纪消费社会描画的“理想生活”蓝图。这些元素触发集体记忆,尤其对成长于互联网普及早期的青年一代,既熟悉又略带讽刺。

另一方面,Vaporwave采用明显的解构和拼贴手法,对商业主义美学进行戏谑和批评。通过失速、混响和过度剪辑,使原本标准化和商业化的音乐变为异样而疏离的背景噪音。这种技术处理暗示现代社会的虚假繁荣和碎片化信息的冲击。听众在熟悉和陌生之间游走,既能感受到童年回忆的安慰,也察觉到被消费文化操控的不安。

Vaporwave作品常承载数字挫败感。采样中的“非本土感”成为全球年轻人反思身份和归属的重要线索。东西方流行素材的杂糅,使音乐比单一文化背景下的怀旧体验更具普世性和流动性。例如Floral Shoppe的大量日本“city pop”元素,让美、日两地的年轻人能在同一首歌中找到共鸣,却又因处理带来的断裂感产生距离。这种全球化、碎片化和跨界的表达,是Vaporwave区别于传统复古风格的核心。

技术工具与网络平台:形塑Vaporwave的数字语境

在技术层面,Vaporwave的出现离不开2010年代初数字音频编辑技术的普及。家用电脑及开源或低价软件(如FL Studio、Audacity)为音乐制作提供了低门槛、高灵活度的操作空间。原创者只需掌握简单的剪贴和处理技巧,无需深入学习传统作曲与录音理论,就能创造出极富辨识度的作品。这一技术普及反映信息民主化趋势,并激化了主流音乐产业与网络亚文化之间的界限分野。

Vaporwave有赖于网络社群和媒体平台的协同传播。例如Bandcamp、SoundCloud、YouTube成为全球创作者首选“发布地”。弹性极高的平台算法,使匿名艺术家能够被特定群体迅速识别和推介。更重要的是,听众也能参与到作品的再创作中,推动remix和二次传播成为这一流派的标志性现象。韩国、东南亚乃至南美洲的艺术家纷纷借助数字平台参与“全球对话”,逐渐丰富了Vaporwave的地域特征和声音维度。

视觉和听觉交互下的身份体验

虽然前文提及Vaporwave的视觉美学特征,与音乐特性之间却存在深度的互动关系。其音轨通常配以高度抽象、色调离奇的专辑封面和网络图像。熟悉的罗马柱雕塑、日本卡通字体与赛博空间画面一起出现,提示听众用不同于主流流行乐的审美方式感受音乐。这种方式强化了数字时代的⻆色游戏和虚拟身份体验,使听众与创作者之间共享某种“数字亚文化”的归属感。

值得关注的是,作品的匿名化趋势扩大了艺术互动的维度。许多Vaporwave艺术家拒绝以真名亮相,根据不同项目采用不同化名。这种做法不但模糊了作品与制作者的关系,还打破了“明星化”产业逻辑。新一代听众更注重作品本身的声音和情境体验,而非创作者的个人光环。这与传统摇滚、电子乐高度个人化、偶像化的推广方式形成鲜明对比。

子流派与创新浪潮下的无限可能

与早期强调“反消费主义”批判和机械氛围不同,近年来Vaporwave逐步涌现出诸多分支类型。例如Future Funk专注于融入七、八十年代Disco与Funk采样,强调跳跃节奏和愉快氛围,成为舞池和短视频平台的新宠。而Mallsoft则聚焦于大型商场、写字楼等空间的环境音采样,将这些冷静的景观转化为孤独但舒缓的背景音效。每一种分支都反映出Vaporwave本身的开放性和实验性格。2020年代,更多艺术家尝试结合AI算法、实地采音和高级混音技术,拓展声音的表达边界。

虽然外界往往把Vaporwave看作网络时代的怀旧游戏,其“音乐特色”已经超越简单的音色或采样处理。它以极高的包容性和探索性为平台,容纳不同文化、技术、社会与美学诉求,持续推动数字音乐语言的创新。新一代制作者和听众,无论身处何地,皆可通过网络共享这片不断生长的听觉空间。

超越复古:Vaporwave的分支世界及风格演变

当Vaporwave初现于2010年代初期的网络空间时,它尚未被清晰划分为细致的分支类型。随着时间推移,这一流派内部逐渐孕育出丰富多样的子类型,每一种都以独特的声音、视觉和文化指向,为数字时代的听众提供全然不同的体验。通过这些变化与演进,Vaporwave不仅突破了单一的怀旧模式,更在全球范围内持续影响网络艺术与青年文化。

Future Funk是早期分化出的最知名分支之一。它在2012年前后逐步发展,以大量采样日本City Pop、七八十年代Disco和电子放克元素为基础,同时加入跳跃的舞曲节奏和明快旋律。代表艺术家如Yung Bae、マクロスMACROSS 82-99,通过对过往舞曲的剪辑与加速,使得Future Funk强调愉快而律动的氛围,突出派对和社交场景的感受。这类作品常常用明亮的合成器、人声切片和复古鼓点构建动感空间,适合在短视频和流媒体平台进行分享。与主流Vaporwave主打低沉缓慢的情绪不同,Future Funk为流派注入新的活力,成为更广泛受众乐于接受的一种形态。

与之相对,Mallsoft追求截然不同的方向。它深耕于大型商场、写字楼等商业空间的环境音采样,运用减速和空间处理技术,模拟人在清冷广场中漫步的感觉。像**猫 シ Corp.**发行的Palm Mall,全专辑几乎全部取材于商场音乐和广播声,通过大量回声、混响营造“无人的消费天堂”。Mallsoft不仅仅还原了购物中心的真实声音,更强化了现代社会疏离感和匿名体验。这种类型受到都市青年欢迎,被许多人用来作为专注、静思或自我隔离的背景音乐。与Future Funk偏向外向社交,Mallsoft则强调内省与空间感的体验。

值得一提的是,Vaportrap的出现,推动了流派在节奏和氛围上的进一步创新。这一分支融合了Trap音乐的808鼓机,低频贝斯和切分拍元素,与传统Vaporwave的采样方式结合,产生了更现代、介于缓慢与律动之间的听觉体验。代表人物如Blank Banshee,其专辑Blank Banshee 0在2012年上线后瞬间成为网络潮流。这一流派强调超现实的感知、虚拟赛博世界的氛围与科技感,使Vaporwave向当代电子音乐靠拢的同时,也保留了原始的去偶像化倾向。

Late Night Lo-fi作为近年发展的新趋势,强调柔和、低保真(Lo-fi)及夜间氛围。受众多如Luxury Elite、Saint Pepsi等艺术家的影响,这一类型追求慢速、温和且带有淡淡忧伤的音质特征,适宜夜间或孤独场景聆听。制作时常运用磁带噪音、老电视静音片段,强化过去与当下交错的模糊边界。相比前述分支,Late Night Lo-fi延续了Vaporwave对情绪和个人空间的关注,但更加强调舒缓与温暖的质感,成为数字时代背景下渴望安静的都市人群喜爱的新选择。

除了声音上的分化,Vaporwave视觉美学的变化也紧密结合这些子类型发展。例如Future Funk延续日本动画、时尚杂志和霓虹色调,营造年轻化的复古气息。而Mallsoft的专辑封面更倾向于清冷、空旷的建筑摄影、商场地图或宣传册图像,再现大型空间的孤独感。Vaportrap则引用像素艺术、数字头像,并融合大胆的色块和科技符号。这些变化不仅提升了作品辨识度,也让听众在接触不同子类型时产生直观的视觉分化体验。

技术进步推动着各子类型持续创新和交叉融合。随着AI音乐生成软件和高质量虚拟乐器的普及,作品制作的门槛进一步降低。现在的创作者可以自由混合采样、编程与现场录音,创造出兼具采样美学与数字音效的复合型音乐。同时,新一代听众热衷于将音乐与社交媒体、虚拟空间互动,进一步模糊了不同子流派之间的连接与界限。例如在SoundCloud与Bandcamp上,一些艺术家刻意尝试将Future Funk的节奏与Mallsoft的氛围风格拼接,催生更具实验性的跨界作品。

文化维度上,各子类型也因区域和受众而产生微妙变化。日本的Vaporwave制作者更偏好本土电视、商业广告和流行歌曲的素材,从而带来独特的都市感和怀旧氛围。美国、加拿大等地的创作者则多采用西方流行、早期电子合成音效、电视录像采样,展现上世纪城市生活的幽微记忆和消费批判。东南亚、韩国的社群热衷于将网络梗与本地流行文化融合,如利用韩语广告或电视剧配乐营造特有氛围。这些地域因素使Vaporwave在全球范围内呈现复杂且多变的地域化特征。

不同类型Vaporwave的传播,还推动相关亚文化圈的扩大与重塑。视觉艺术家、游戏制作者、独立时装设计师纷纷借用Vaporwave子流派元素,丰富网络空间与现实生活的艺术表达。例如Future Funk音乐常与复古日系服饰、酒吧文化结合,成为都市青年文化自我表达的一部分。Mallsoft则常出现在当代建筑摄影、空间美学讨论中,成为研究当代城市孤独感的重要视觉资源。

展望未来,Vaporwave的分支和创新不会止步于现有范畴。随着技术进步和全球文化加速融合,新的子类型和混合风格仍在不断出现。AI生成、虚拟现实平台、互动式音乐会等手段,将持续推动其发展。在网络数字语境中,Vaporwave及其分支如何继续反映社会变化、技术变革以及新一代全球青年的真实体验,正成为值得关注的全新议题。

数字幻觉的塑造者:Vaporwave核心人物与里程碑专辑

Vaporwave的历史和发展紧密关联于少数几位核心人物,以及他们创造的具有里程碑意义的专辑与单曲。以下内容将围绕这些关键音乐人展开,深入剖析他们对流派塑造的具体贡献,以及代表作如何定义了整个Vaporwave的风格边界。

在Vaporwave早期,Daniel Lopatin—以化名Chuck Person活跃于网络音乐圈—对该流派的诞生起到了至关重要的作用。2010年,他发布的Eccojams Vol. 1常被视为Vaporwave的原点。该专辑采用极慢速、循环的采样方法,将八九十年代流行歌曲拆解重组,并通过极端拉长和循环,使原曲变得模糊。Eccojams Vol. 1中的每一首作品都像一道声音迷雾,将熟悉的旋律转化为全新的听觉体验。其技术特色包括拖慢音轨、增添失真和回声处理,营造出超现实感。对数字时代信息过载和记忆碎片化的敏锐把握,使这张专辑成为后来Vaporwave制作者的实验范例。

相隔不久,Vektroid以多个化名活跃于Vaporwave领域。其中最具影响力的是2012年她以Macintosh Plus名义发布的专辑Floral Shoppe。这张作品迅速成为网络文化中的经典象征。专辑中的リサフランク420 / 現代のコンピュー充分展现了Vaporwave对日本City Pop采样、变速剪辑和空间感营造的极致追求。Floral Shoppe对声音材料进行了深度再创造,不仅在技术上体现了标志性的采样手法,也在情感维度上透露出复杂的疏离感和怀旧气息。它的视觉呈现同样重要,专辑封面融合古罗马雕塑与日文字符,成为互联网亚文化时代广泛认同的视觉标签。

Luxury Elite也在塑造Vaporwave“夜晚孤独感”方面作出重要贡献。其专辑World Class将焦点转移至冷峻商业环境音,通过极简采样、慢速旋律与低保真音效,制造出游离于现实与虚拟之间的听觉氛围。她的作品多偏向于氛围营造而非旋律推动,强化了Vaporwave作品的空间感和时间停滞感。这一创作思路为后来的Mallsoft和Late Night Lo-fi子流派奠定了基础,表现出Vaporwave音乐人对空间、匿名性与都市孤独的独有关照。

2012年,Saint Pepsi活跃于新一波Vaporwave创作者中。他将流派从传统的实验解构引向更为流畅、易于接受的流行形态。Hit Vibes专辑集中表现了高效采样、明快节奏和清晰旋律,打破了Vaporwave以往阴郁缓慢的氛围。Hit Vibes体现了Vaporwave音乐中的灵活性和可塑性,也标志着流派逐渐朝多样化和商业化方向发展。该专辑被短视频、流媒体热烈采纳,成为Vaporwave向大众传递的媒介之一。

在Vaporwave子类型发展阶段,Blank Banshee的作品Blank Banshee 0极大推动了意象与技术革新。他引入了更加现代化的节拍设计和电子合成器,将Vaporwave的采样美学与当代Trap音乐融合。专辑大量使用808鼓机和数字切片技术,将超现实氛围和科技感发挥到极致。Blank Banshee 0的流行,标志着Vaporwave拥抱了更丰富的电子流派要素,并吸引了更广泛的听众群体,尤其是喜欢虚拟空间和赛博元素的青年群体。

Yung Bae则在Future Funk分支中独树一帜。其作品灵感源自日本City Pop及美国七八十年代Funk与Disco,通过采样加速与鼓点增强手法创造出节奏欢快、动感十足的全新氛围。如专辑Bae和Japanese Disco Edits,展示了如何将复古素材与现代电子舞曲完美嫁接。Yung Bae的音乐在短视频平台和线下派对中获得极高人气,使Future Funk成为Vaporwave最易于被主流吸纳与传播的子流派之一。

除了上述人物,还有诸如**猫 シ Corp.**这样的艺术家,他们在Mallsoft领域作出鲜明贡献。作品Palm Mall几乎完全采集自大型商场与商业空间的真实声音,伴随大量回响与空间处理,创造出冷静、疏离的听觉景观。Palm Mall不仅展示了Vaporwave对于消费社会空间的深刻洞察,也强化了音乐与社会结构的紧密联系。这类作品常被用作工作、学习或冥想的背景音,成为网络时代都市个人逃离现实的心理“庇护所”。

如前所述,Vaporwave艺术家具有较高匿名性,许多作品背后的真实身份至今未被外界全面知晓。匿名与多重化名的惯例对于流派氛围具有决定性意义。它使创作不再受制于个人英雄主义,而强调整体声音实验和亚文化共同体的身份认同。这些网络化的创作方式,由美国、加拿大、日本至韩国和东南亚广泛传播,使Vaporwave音乐网络不断扩展,创造出全球范围的互动景象。

正因上述代表人物与作品不断打破传统音乐范式,Vaporwave逐渐形成了与众不同的审美系统。他们的创新不仅激发了大量跟风者,也促进了各类分支的繁荣与跨界合作。在21世纪第二个十年,Vaporwave核心专辑和艺术家为数字音乐开拓出全新语言体系,使互联网原住民找到表达身份、怀旧与批判社会的全新渠道。

展望未来,随着AI技术、全新数字工具和网络社群的进化,Vaporwave及其代表人物影响力还将持续放大。今天,他们的作品已超越音乐范畴,成为理解数字时代自我、集体、记忆与文化认同的一种必不可少的媒介。未来的Vaporwave艺术家,在创新和多元合作中,仍将不断续写属于数字时代的新篇章。

从家用电脑到全球网络:Vaporwave的技术演变与创新逻辑

要真正理解Vaporwave的技术基础,首先需要回到2010年前后的数字环境。当时,家用电脑性能快速提升,配合普及的音频编辑软件如Audacity、FL Studio,让非专业人士也能轻松进入音乐制作领域。这一时期的Vaporwave核心艺术家通常只需普通笔记本和一套基础软件,就能完成采样、剪辑、变速和混响等一系列操作。如前所述,Macintosh Plus在Floral Shoppe中的标志性处理,便是利用简单而灵活的音频编辑,将原本欢快明亮的日系流行曲段转化为缓慢、虚幻的音景。这一低门槛环境,开启了“人人皆可参与”的声音实验局面,使Vaporwave成为首批在数字音乐历史上被大众迅速采纳并改造的国际流派之一。

采样和重组始终是Vaporwave技术骨架的核心。与传统电子乐重视合成器和编程不同,这一流派强调对既有音源的“解构再造”。制作者常常选取1980至90年代的流行乐片段、广告配乐甚至游戏声音,然后通过精准的切片、时间拉伸、音高转变等技术,获得完全异化的新音色。这种方式不仅改变旋律的心理节奏,也彻底模糊了原创性和再创作的界限。例如Chuck Person(即Daniel Lopatin)在Eccojams Vol. 1中的处理,采用极端减速和循环采样,让一种熟悉的八十年代流行乐段落反复回响,逐渐变得疏离乃至抽象。这种采样逻辑强调的是声音的陌生化处理,而非追求技术上的华丽复杂。

与采样技术伴生的,还有故意追求“失真”与“低保真”音质的工艺美学。Vaporwave广泛采用磁带噪音、压缩伪影和模拟设备故障作为声音修饰,营造出“仿佛录音设备已陈旧老化”的沧桑感。早期制作者会有意将音轨多次压缩、循环重录,添加模拟设备背景噪音。这些手法让成品远离数字音乐常见的“高清清澈”,反而制造出数字遗失和记忆模糊的心理效果。例如Luxury Elite在World Class中的环境采样,特意保留广播电流声和磁带杂讯,为听众建立隔绝现实的认知边界。

除了音质的质感营造,空间感也是Vaporwave技术层面不可忽视的重要方向。制作者通过大量混响和延迟,将干净的人声、键盘或吉他声部叠加于巨大的“虚拟回声空间”中。音乐仿佛在空荡大厅、室外广场回荡,使主观时间和物理空间都被拉长和扭曲。在一些Mallsoft作品(如**猫 シ Corp.**的Palm Mall)中,这种空间效果尤其突出:人群嘈杂、空旷回声和广播音效混杂,让听众仿佛徘徊于冷清商场。这种空间塑造力,强化了流派对孤独、匿名和现代消费景观的技术再现。

网络平台和数字传播对Vaporwave技术形态的进化同样至关重要。2010年代初,主流唱片业并不关注这种网络亚文化,但随着YouTube、SoundCloud乃至Bandcamp等独立平台崛起,艺术家能将作品快速、高效地面向全球发布。平台内的算法推荐机制、作品自动分发和播放清单功能,使得传播速度和广度远超此前的独立音乐时代。更重要的是,听众可自行下载素材、改编并再上传,由此推动了remix、二次创作和Vaporwave子流派的层出不穷。如前文分析,韩国、日本、东南亚乃至拉美青年,都能基于本地采样和全球模板制作独特版本,令“本地化实验”成为流派创新的重要动力。

Vaporwave的匿名发布和多重化名机制对技术演变也产生了深远影响。大批创作者选择用不同用户名、项目名称发布作品。每个化名都可能尝试不同的技术路径,包括特殊采样源、混响算法乃至AI辅助生成等。这不仅使流派整体呈现技术多样化,还使某一创作者能同时在不同社群中实验风格。例如Vektroid同时在Macintosh Plus、New Dreams Ltd.等名下发起项目,从不同音源、不同音色质感入手探索Vaporwave边界。技术层面由此衍生出极高的灵活度和多元性。

近年来,AI辅助作曲、自动化混音工具和数字合成插件的普及,为Vaporwave带来新一轮技术革新。制作者可轻松调用数千种预设滤镜和声音模板,再配合智能采样定位,实现前所未有的效率与创意空间。2020年代初,越来越多新作直接以AI生成的广告语音、人造环境声和自动化编曲为主体,突破了人工“剪贴”的极限。部分欧美和东亚艺术家,甚至探索虚拟现实与空间音响,将作品置于模拟商场、虚拟展厅乃至数字化社交空间中,赋予听众全新的沉浸体验。

同时,Vaporwave的某些分支(如Future Funk、Vaportrap)开始在编曲上引入实时控制和多轨混音技术。技术基础不断提升,允许创作者在现场演出、虚拟空间及线上平台即兴操作采样。部分音乐人利用MIDI控制器和可视化插件,实现节奏变换、样段切入和电子效果链的实时重组。这一创新手法,让Vaporwave既保持解构和复古采样的核心特征,又能借助现代数字工具增强互动与表现力。

技术演进也带来法律和伦理新问题。由于Vaporwave高度依赖采样,早期作品常未获得正式授权。随着商业影响扩大,部分主流音乐公司开始关注著作权保护,催生了新的“授权采样”和开放素材数据库。这种变化一方面促使制作者主动寻求合法渠道,另一方面更多公共领域和自由版权素材正在被挖掘与传播,为remix和新类型生产提供了法律保障。未来,随着AI采样、区块链认证等技术发展,Vaporwave在内容归属、创作者权益和粉丝“共创”机制上的实践,还将进一步改变全球数字音乐产业结构。

从家用电脑的个人剪贴,到跨国平台协同的社群创作,再到AI与虚拟空间赋能的前沿实验,Vaporwave技术路线上不断自我更新。它以“去中心化”“反标准化”的哲学不断挑战主流,同时把不断扩展的数字工具转化为声音实验的新基地。面向未来,Vaporwave不仅是复古采样流派,更是全球数字音乐创新、技术赋权和群体表达的重要典范,持续映射着科技和文化之间日益密切的互动进程。

【约988字】

失真现实与网络共鸣:Vaporwave的文化符号及社会意义

当Vaporwave在网络诞生,它不仅是音乐上的新尝试,更是数字时代文化自省的产物。2010年代,这一流派通过对上世纪八九十年代流行乐与广告声音的重新剪辑,反思消费社会与全球化进程下的生活体验。其特殊的采样美学来自普通人日常接触的电视广告、商场广播等素材,将过去的集体回忆转化为冷静的重现,直接回应了当代社会对“记忆”与“身份”的疑问。Macintosh Plus的Floral Shoppe成为亚文化符号,其日文专辑名、古罗马雕像与霓虹效果封面,通过网络迅速传播,令Vaporwave成为全球青年新的身份表达渠道。

此外,Vaporwave的流行离不开网络空间的深度介入。在YouTube、SoundCloud与Bandcamp等数字平台快速崛起的背景下,这种音乐形式突破了传统唱片工业的边界,形成去中心化的发布方式。艺术界和听众无需依赖官方渠道,人人都可成为制作者、传播者和受众,网络社群推动了全球化作品的迅速扩散。不论美国、加拿大还是日本、韩国,Vaporwave通过音频、视频与视觉符号,成为互联网原住民强化自我与群体认同的途径。例如,日本制作者偏好本地广告片段,强化都市现代感,而北美出品则多以西方八十年代音乐与影像为主要素材,表现一种消费主义批评。这种具象的区域差异,为世界各地Vaporwave社群带来多样的文化诠释角度。

Vaporwave独特的文化批判姿态,是其核心意义之一。与主流流行乐塑造积极情绪不同,本流派通过反复采样、降速和适度失真的手法,“冷静”地剖析消费社会的表象。以Luxury Elite的World Class与**猫 シ Corp.**的Palm Mall为例,均采用商场音乐、办公楼环境音作原料,揭示现代都市人的孤独和匿名状态。这种模拟城市空间的方式,点明了大量青年对现实社会疏离感的共同体认。Vaporwave作品常被用作工作、专注、深夜冥想的背景音,成为当代个体自我调节和反思消费焦虑的一部分,反映出流派对现代生活节奏的回应。

除音乐文本外,Vaporwave在视觉美学上的创新同样重要。其封面、MV与海报经常采用像素艺术、日系动画、古典雕塑和90年代网页界面等元素。这种多维度表现,与音乐本身的采样策略一致,展示数字碎片、怀旧与非个人叙事的统一特征。由于社交媒体及网络社区大量使用这些视觉风格,Vaporwave影响延伸至独立设计、当代艺术、时尚和游戏等多个文化行业。在虚拟现实与元宇宙技术出现后,数字空间互动与沉浸式展览也成为新生Vaporwave美学实验场。例如,部分线上艺术展与建筑项目,直接引用Vaporwave视觉与音响美学,强化数字体验的空间层次。

匿名性和多重身份是Vaporwave社群不可分割的一部分。早期艺术家普遍以化名或匿名形式发布作品,弱化“偶像”与“作者权威”,强调集体创作与去中心化互动。以Vektroid、Blank Banshee为代表的音乐人,常在不同项目间切换身份。这一特点贴合互联网社群开放、流动和多元的本质,也推动了跨文化交流。许多亚洲、欧洲和美洲的年轻制作者,从本地化音源入手,结合全球网络模板,创造出兼具地域特色与普世共鸣的新作品。这种“众包”式的音乐生产模式,使Vaporwave成为数字分享与共同记忆建构的实验田。

技术进步也塑造了Vaporwave的文化意味。数字音频软件的普及、AI自动生成以及流媒体算法分发,让非专业人士能轻松制作并分享音乐。正如前文所述,Vaporwave不仅降低了制作门槛,也打破主流音乐工业的等级结构。技术赋权让创作者更敢于冒险,从采样老磁带到结合高阶合成器,实现兼具冷静与实验性的音乐表达。这一趋势鼓励年轻听众突破传统消费模式,主动参与、评论、再创作,形成极具活力的网络亚文化圈。与此同时,算法推荐让不同类型Vaporwave子流派能迅速获得跨地域关注,推动新的风格创新与全球互动。

Vaporwave所包含的社会性批判值得关注。这一流派发源于全球化加速、金融危机后期,许多作品有意表达对物质富裕与信息泛滥的无力感。在Mallsoft流派中,音乐模拟无人商场、空旷写字楼环境,反映出现代社会矛盾和精神压力。许多听众将Vaporwave视为对后资本主义世界的隐性批评,表达自我挣扎与精神逃避的愿景。通过音乐和美学手段,Vaporwave成为数字时代青年在现实焦虑、身份流动与集体记忆之间寻找出路的符号平台。

国际间的影响同样深远。东亚、北美、欧洲等地的Vaporwave社群,各自开发适应本地文化需求的派生类型。例如韩国、东南亚艺术家运用K-POP广告、电视片段进行再创作,兼顾本地流行与全球亚文化对话。这种跨文化尝试,不仅丰富Vaporwave音乐声景,也推动其视觉和美学形式多元化。部分东欧和拉美音乐人尝试结合本地民谣和电子噪声,表达区域社会变革和全球消费挑战,使Vaporwave艺术跨越原有的西方中心主义限制。

值得指出的是,Vaporwave对网络记忆与身份构建产生着持续影响。在算法分发、移动端社交和虚拟现实应用不断升级的今天,人们对音乐的感知、收藏与分享日益数字化。Vaporwave流派将碎片记忆、历史再造和虚拟空间融合,使得个人与群体针对数字化身份、社会变动和文化批判能有新的表达方式。在虚实边界不断延展的背景下,Vaporwave不再局限于音乐,更成为网络文化想象和实验的参与者。

当前,Vaporwave已成为网络时代全球青年自我认同、批判现实、追求精神自治的重要渠道。全球不同背景的艺术家和听众在这一亚文化领域中持续交流、创新,推动技术变革与艺术表达协同发展。未来,随着虚拟现实、AI创作与元宇宙平台进一步普及,Vaporwave将继续在数字空间中发声,激发新的身份探索与文化合作。

夜色与霓虹的声音空间:Vaporwave的表演现场与网络聚会

谈及Vaporwave的表演方式,许多人首先想到的是独自在屏幕前聆听音乐的私人体验。但在过去十余年,Vaporwave逐步发展出独特而多元的现场文化。这一流派一开始普遍以网络匿名发布、无现场表演为特色,但伴随流行度上升,越来越多艺术家和社群探索了新的集体体验方式,从虚拟演出到全球各地的小型聚会,重塑了电子音乐的演出边界。

早期Vaporwave界的现场活动极为稀少。此类音乐高度依赖采样和后期制作,几乎不需乐手或传统舞台设备。起初,部分核心人物如Macintosh Plus、Luxury Elite选择继续以匿名身份,仅通过音频或视频作品与听众交流,不直接参与舞台表演。这一策略强化了神秘感,让人们把注意力集中在音乐本身和所营造的氛围上,而非艺术家个人。部分北美和日本的早期Vaporwave活动,实际上是网络直播间中的声音放映或群组聊天室内的同步收听,艺术家和观众共同沉浸于漂浮、异化的数字景观。

随着时间推移,流派的发展催生了更具互动性的现场文化。2016年以后,部分重要艺术家开始尝试现实空间里的表演。例如,在美国洛杉矶、纽约、伦敦和东京等大城市,经常能见到以Vaporwave风格为主题的派对和演出夜晚。一些音乐人,如Saint Pepsi(现为Skylar Spence)和Yung Bae,将作品编排为更适合舞蹈和互动的形式,并在俱乐部或小型展馆中进行现场表演。这些活动通常以极具辨识度的视觉风格为配套,包括CRT电视、3D建模动画、复古广告与90年代像素艺术,让现场环境与音乐完美呼应。这种表现方式,不仅激发了更多听众参与互动,也让Vaporwave走向实体世界的社交圈层。

除了传统意义上的舞台表演,虚拟空间成为Vaporwave独特的演出阵地。2010年代中后期,网络技术进步使流派拥抱虚拟平台。许多音乐会直接在Second Life、VRChat、Twitch等虚拟社交空间举行。音乐人通过虚拟化身(Avatar)出现在数字舞台,与观众互动。这类“元宇宙音乐会”极大拓展了Vaporwave的表现形式,允许不同地域的听众在同一虚拟场景下同步体验。例如,2018年Vaporwave网络节活动,吸引了来自全球数千名参与者。艺术家用3D模型、模拟商场以及带有文字转场的虚拟空间,打造出超越现实的集体现场感。虚拟演出不必受场地、时间和物理距离限制,为听众与制作者之间搭建出了新的互动维度。

Vaporwave现场活动里的视觉设计极为关键。正如Floral Shoppe封面成为亚文化标志,现实表演场景也大量借鉴了数字美学的碎片结构。灯光布置、投影画面和空间布局往往选用粉色、紫色与湖蓝色调,辅以动态日文字符、古典雕像元素和像素化动态图像,营造出令人迷惑的空间感。例如,2017年在芝加哥举办的Vapor95主题派对,把整间酒吧布置为怀旧商场,墙上循环播放老广告、投影古代雕塑和虚拟购物场景。音乐在模拟商场广播奏响,观众身处“购物空间幻境”中,体验现实与虚拟交织的氛围。

社区自主举办的小型Vaporwave聚会同样值得关注。各大城市的粉丝自发组织听音会、艺术展和互动市集。这类活动通常强调集体体验和亚文化认同。参与者携带黑胶唱片、磁带机或数字播放器,在共享空间内交流音乐、购买独立艺术家的海报、T恤及其他周边。这样的聚会强化了“互联网音乐亚文化”的现实社交基础,使Vaporwave粉丝能够在线下世界找到志同道合者。日本、韩国和东南亚的Vaporwave社群,常结合本地流行元素,举办独具地域色彩的活动,如东京涩谷商业街组织的夜间电子市集,把虚拟消费景观带入现实参与。

现场直播和DJ混音对于流派演出方式产生了显著影响。许多Future Funk、Vaportrap分支的表演人,通过即兴采样、MIDI控制器和音效插件,在演出中重组已有音轨,制造全新节奏结构。例如,Blank Banshee在现场表演中,同时融合Trap鼓机、808打击和抽象采样,让观众见证音乐重组过程。这与主流电子乐DJ偏爱节拍和合成线条不同,Vaporwave更强调旧音源的异化与空间错位,带来独特的听觉体验。部分演出还加入了AR显示或VJ(视觉表演者)协作,使音乐与现场影像同步进化。

线上互动同样构成了Vaporwave现场文化的重要一环。大量制作人和粉丝会在Twitch、YouTube Live等平台互动,通过弹幕、聊天室和“共听房”即刻影响演出氛围。部分新兴艺术家,如**猫 シ Corp.**活跃于直播间,实时处理来自观众的采样建议,展示音乐制作流程。这一方式缩短了艺术家与听众的距离,推动了集体共创和现场再创作,激励粉丝担任现场制作人角色。

技术进步不断拓展Vaporwave表演的边界。VR设备和多声道空间音响成为新的实验对象。部分欧洲和北美艺术家使用虚拟现实和3D音景,实现可自由移动的沉浸式“游走音乐体验”。观众可以在数字展厅或模拟大厦中穿梭,触发不同音轨片段,参与音乐空间塑造。技术赋权让Vaporwave演出可以摆脱一成不变的舞台,演变为多层结构、群体参与和动态互动的数字文化事件。

全球流派融合也是Vaporwave现场表现的显著趋势。随着该流派在日韩、东南亚和东欧流行,不同地区艺术家在本地活动中吸纳传统乐器、地方采样素材。例如韩国表演现场会融入本地广告摘录、早期电视节目片段,制造出既熟悉又新颖的听觉冲击力。这一“本地化现场艺术”促进了跨文化交流与全球亚文化网络的扩展,展示出Vaporwave现场生态的多样特质。

展望未来,Vaporwave的表演文化将持续探索技术融合与全球互动。虚拟现实、大型在线音乐会和基于区块链的数字平台或将成为流派创新的新兴方向。多维度的现场体验和不断变化的互动形式,将推动Vaporwave继续作为数字时代声音实验的先锋阵地。正是在这种集体创造与自我表达的现场环境中,流派得以不断焕发新的活力与可能性。

记忆切片与数字浪潮:Vaporwave的历史步伐与全球变形

进入2010年代,Vaporwave这一音乐现象的出现,与数字社会的转型紧密相连。最初的形态诞生于美国网络社群,约2010年至2012年间逐步形成独特的声音、视觉与价值观体系。其最早的代表如Chuck Person的Eccojams Vol. 1和Vektroid的Floral Shoppe,通过对八十、九十年代流行乐和电视广告的采样处理,建立出意识形态和声音结构的基础框架。这一时期的Vaporwave充满对过去消费文化的冷静审视,是数字时代对记忆、真实与虚拟界限的探索。

起初,Vaporwave强调匿名、去中心化与反主流的姿态。制作人用虚构身份和各种用户名在网络平台分享作品,几乎与传统音乐产业无关。YouTube、Bandcamp以及SoundCloud为作品传播和听众互动提供了肥沃土壤。早期社群迅速扩展,吸引欧美、日本与东南亚的电子音乐爱好者。这一全球参与的局面,直接影响了风格的多元并推升了其国际影响力。与以往靠主流媒体分发的乐种不同,Vaporwave在非正式网络环境里,实现了首次全球同步的亚文化自运行。

此后,Vaporwave从原始的采样减速和低保真处理出发,不断融合新技术与亚文化趣味,产生多条演变路线。其中最重要的是子流派的产生,为基础风格注入了新的生命。例如Mallsoft以模拟空旷商场环境音为标志,唤起都市孤独和消费幻觉;Future Funk则通过加入舞曲鼓点与Disco元素,展现更欢快、具舞池吸引力的声音。这些变种不仅拓展了Vaporwave的听觉边界,也使其得以搭建与不同文化背景共鸣的桥梁,日本、韩国、俄罗斯等地开始出现大量本地化实验成果。

随着参与者不断涌现,Vaporwave的声音美学快速演变。早期典型采样以北美流行乐和都市广告为主,但很快,东亚制作者尝试引入本地流行歌曲、电视片段和广告素材。以**猫 シ Corp.**为代表的欧洲与亚洲音乐人,将欧洲商场广播和城市生活环境纳入音乐构建。这一局面为Vaporwave注入了多语种、多文化的声音层次,并使其在本地社群中生根发芽。例如韩国音乐人结合K-POP采样,日本制作人则专注于昭和时代电视素材,令Vaporwave在异域环境下焕发新意,推动全球亚文化间的交流。

分支风格的增长直接推动了集体记忆与网络身份的重新解读。Mallsoft作品如猫 シ Corp.的Palm Mall,表现出对空旷商业空间的冷静再现,回应现代社会的疏离与虚无感;而Future Funk如Yung Bae和Saint Pepsi的作品,则用快节奏采样和明亮合成器推进了青春、都市活力等主题。不同方向的演化,使Vaporwave可以服务冥想深思、跳舞狂欢或社会批判等多样需求,灵活适应不同受众。

进入2015年以后,Vaporwave流行度显著提升。一方面,网络平台的算法推荐使其出现在更广泛的听众视野中,带来涌现式的粉丝社群和二次创作。另一方面,法律环境和音乐产业的关注,促使部分艺术家授予采样合法性并建立开放版权数据库。技术工具的提升也加速了风格融合,实时采样、AI生成和虚拟现实音景成为新兴实验项目,推动了艺术表现手法的多样化。

在这一发展阶段,Vaporwave的美学边界不断拓展。视觉艺术与声音同步进化,封面、MV和线上展览融合像素动画、复古网页、古典雕像和现代日语字符,成为网络文化新的视觉符号。欧洲和拉美音乐人不断尝试将本地民谣、电子噪声与Vaporwave声音策略结合,回应区域社会转型和全球身份流动。这种文化间的杂糅使Vaporwave脱离西方中心视角,成为全球青年共同参与的表达方式。

技术创新持续推动流派进化。AI辅助编曲、自动化采样和虚拟现实演出频繁出现。部分音乐制作者尝试用AI生成广告配音或完全自动化生成旋律,突破人工作曲的界限。虚拟现实平台如VRChat、Twitch演出空间,让分布于各地的听众能在同一数字场景中观演、互动,推动了共同体验的现实感。2010年代末期,Vaporwave演出甚至出现于虚拟城市、数字商场等建构空间,使音乐与数字环境浑然一体。

Vaporwave的全球化进程还受益于本地特色与跨界合作。韩国、越南、菲律宾和俄罗斯的制作者积极采用本地电视、城市环境音素材,回应本地消费体验和文化记忆。同时,乐种影响延伸至服装、设计、影视和独立艺术圈,成为数字视觉文化中的重要元素。一些衍生活动如Vaporwave主题市集、数字展览,正促进全球范围的社区交流与创造。

观察当前局面,Vaporwave已从小众网络实验,成长为数字时代代表性亚文化流派。其演变逻辑展现了技术工具、网络社群和文化记忆共同作用下的国际音乐创新。未来,随着数字互动、AI共创和区块链等技术螺旋上升,Vaporwave的发展路径仍将不断分化与融合,为年轻一代提供持续表达自我、反思社会和塑造网络身份的音乐与空间。

从像素碎片到数字共鸣:Vaporwave的长期遗产与全球化影响力

Vaporwave在2010年代初期诞生于网络空间。短短数年间,这一流派不仅扩展了电子音乐的听觉边界,还在文化、视觉、技术与社会层面留下了深远印记。其遗产与影响远超音乐本身,成为探讨数字化时代艺术创新与全球化体验的重要窗口。

首要遗产:再定义采样与数字制作的边界

Vaporwave最早期的创新,源自对80至90年代流行乐、电视广告与商场环境音的深层再构。与传统采样依赖乐曲旋律或片段截取不同,Vaporwave强调对原始素材的减速、反复和“失真”处理。音乐制作人如Vektroid(以Floral Shoppe闻名)、猫 シ Corp.和Luxury Elite,通过软件实现音色改变、信息降噪和延迟,使听众产生认知上的“错位感”。这一模式极大地降低了音乐创作门槛。即使不具备传统乐理知识,个体也可使用数字音频工作站(如Audacity或FL Studio)创作、编辑并发布作品。

全球范围内,数以万计的业余者和新锐制作人由此受到启发。Vaporwave的低门槛、“众包”创作方式,推动了网络音乐DIY文化扩张,也激励了更多跨界艺术探索。例如,部分视觉艺术家和服装设计师直接引用Vaporwave经典封面风格,促成音乐与设计领域的新一轮协作。这种制作观念的彻底转变,成为数字时代音乐产业去中心化潮流的前驱。

视觉和风格遗产:数字艺术与流行视觉的融合

Vaporwave的视觉遗产同样不容忽视。专辑封面、演出舞台与网络传播内容广泛涉猎像素艺术、古典雕塑、90年代网络界面、日语字体及虚拟空间模拟。这些元素经常被时尚品牌、数字艺术展及网络表情包采纳与演绎,融入主流视觉文化。

例如,Floral Shoppe的封面已成为网络文化象征,多次出现在独立时尚企划、数字博物馆以及主题虚拟展中。虚拟空间建设者和游戏开发者借鉴Vaporwave色彩、素材和版式,打造了沉浸式互动场景。部分大型国际品牌在营销中引入相近视觉语言,吸引年轻用户群体,实现跨媒介内容传播。Vaporwave风格的繁荣,为后互联网美学和数字原住民文化提供了持续的视觉动力。

全球化与地域性互动:本地内容的国际共鸣

Vaporwave的遗产不止于创新,还体现在地理和社会文化的多元扩展。美国、日本、韩国、俄罗斯及拉美等地的制作人,分别融合本地广告、流行歌曲及现场环境素材,创造丰富多样的子流派。“Mallsoft”着重模拟商场空间,Future Funk善用Disco与City Pop采样,两者在全球相关社群中形成鲜明分野。

日本Vaporwave代表常选用本地电视广告与昭和时代流行乐,强化区域记忆。韩国与东南亚音乐人则利用K-POP广告、流行片段表现快速都市化体验。东欧和南美制作者,尝试融入本地民谣或社会转型话题,通过Vaporwave表达全球资本与个人身份交错的现实。正是在全球网络社群推动下,这些本地化实践回流并影响欧美、东亚原初社群,进一步拓宽全球电子音乐创新语境。

艺术家与新世代的影响:技术实验和文化解读的新范式

许多新一代独立艺术家借鉴Vaporwave的采样结构和数字美学。Lo-fi Hip Hop、Synthwave、retro-electronics等当下流行风格,均在音色塑造、氛围营造和视觉策略上吸收Vaporwave精髓。部分乐队与制作人更进一步,在专辑中引用Vaporwave采样、制作手法或封面元素,推动另类音乐与主流流行融合。由此,Vaporwave不仅成为独立音乐实验的工具箱,也影响了主流音乐产业关于声音、视觉与传播的再思考。

此外,部分视觉艺术家和动画设计师,从Vaporwave海报、MV和互动装置获取灵感,推动当代数字艺术领域的多元创新。通过社交媒体、NFT拍卖及虚拟艺术展,Vaporwave美学得以突破音乐圈层,实现数字内容的国际流通与创意协作。这一过程促进了数字艺术生态系统的活跃与重构,也为当下网络世代提供了更多表达自我的话语体系。

数字空间与网络社区:新型记忆与身份表达场

Vaporwave的网络社群和算法生态是其遗产不可分割的部分。Bandcamp、SoundCloud、YouTube等平台赋予艺术家自主分发、互动和集体创作能力。网络社区支持跨地区、多文化协作,让不同背景的用户可以即时获取并再创作品。数字渠道推动了Vaporwave母题的二次创作,包括迷因文化、短视频、ASMR和虚拟演出等多样表达。

在社交和流媒体平台上,Vaporwave流行的冷静、怀旧、反思性的听觉气质,成为当代个体自我调节和现实逃避的共鸣点。其匿名化、去偶像化的艺术生产方式,激励更多人参与数字内容创造,反思日常媒体信息与社会身份之间的关联。这一数字社群遗产,为未来网络音乐亚文化的发展创造了广阔空间。

技术创新的持续驱动:AI与虚拟现实时代的实验场

技术革新持续拓展Vaporwave的影响力。AI生成工具、虚拟现实舞台与实时互动平台,不断丰富音乐制作、发布和体验方式。例如,AI可自动采样、降速并重组音频,实现几乎无限的内容扩展。虚拟演唱会、元宇宙空间使不同地区的听众共同“参与”数字现场。技术成果反哺音乐产业,推动流派边界的开放与交融。

展望未来,Vaporwave的遗产不仅固化于经典作品,更会在技术进步、全球协作及新一代艺术家探索下持续延伸。其融合采样实验、数字美学、社群模式与全球代码生成文化的典范,将继续引领数字艺术创新与全球青年文化新对话,在多元数字空间内孕育出更多新形态的声音与表达。

【字数统计:1050】