Zwischen Chartstürmern und Subkultur: Der Soundtrack der 1990er

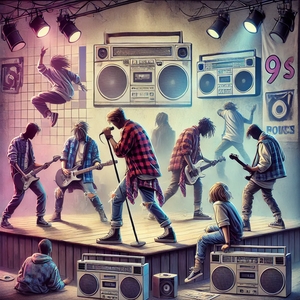

Die 1990er Jahre waren eine Zeit des musikalischen Umbruchs. Während Grunge-Bands wie Nirvana aus Seattle den globalen Rock revolutionierten, dominierten Techno und Eurodance in Europas Clubs. Hip-Hop etablierte sich weltweit als Sprachrohr der Jugend. Plötzlich waren Crossover-Stile und Experimente gefragt. Die neuen Möglichkeiten digitaler Technik führten zu völlig neuen Klangwelten – vom Mixer bis zum ersten MP3-Player veränderte sich das Hörerlebnis grundlegend.

Welt in Bewegung: Zwischen Mauern, Märkten und Migranten – Die 1990er als Brennpunkt gesellschaftlicher Umbrüche

Globale Umwälzungen: Von der Wiedervereinigung zur neuen Weltordnung

Mit dem Fall der Berliner Mauer und der Öffnung des Eisernen Vorhangs in 1989 begann ein Jahrzehnt, in dem politische Systeme und gesellschaftliche Realitäten grundlegend infrage gestellt wurden. Die Euphorie der deutschen Wiedervereinigung 1990 symbolisierte eine neue Zuversicht, doch sie brachte nicht nur Freude, sondern auch Unsicherheit: Viele waren sich zum ersten Mal ihres Platzes in einer vereinten Welt bewusst und mussten sich neu orientieren. Die Musikszene der 1990er wurde so zum Resonanzraum politischer Ereignisse.

In den USA endete zur gleichen Zeit der Kalte Krieg. Präsident Bill Clinton prägte mit dem Motto der „New Economy“ einen Modernisierungsschub, der nicht nur wirtschaftliche, sondern auch kulturelle Dynamik entfesselte. Musik aus dem westlichen Kulturraum erreichte Orte, die jahrzehntelang verschlossen waren. Zugleich spiegelte sie globale Konflikte wider, etwa im Jugoslawienkrieg, im Nahostkonflikt oder bei den Auseinandersetzungen in Ruanda. Bands wie U2 oder Rage Against The Machine griffen diese Themen in ihren Songs auf, wodurch Popmusik zur politischen Plattform wurde.

Ein sichtbareres Zusammenwachsen der Welt zeigte sich auch in der Entstehung von Weltmusik. Künstler wie Youssou N’Dour aus dem Senegal oder Cheb Khaled aus Algerien fanden ein internationales Publikum. Traditionelle, lokale Klänge verschmolzen mit westlichen Rhythmen und prägten so neue Trends. Der kulturelle Austausch zwischen Ländern des globalen Nordens und globalen Südens führte zu einer stärkeren Durchmischung der Musiklandschaft.

Identitätssuche und Generationenkonflikt: Musik als Spiegel gesellschaftlicher Fragen

Der gesellschaftliche Wandel der 1990er führte zu einer intensiven Suche nach Identität – sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene. Junge Menschen wuchsen plötzlich ohne die festen Feindbilder der vergangenen Jahrzehnte auf. Die Unsicherheit spiegelte sich in den Schattenseiten der Popwelt wider: Viele Jugendliche fühlten sich orientierungslos, was sich in einer Welle von Grunge, Alternative Rock und dunkel gefärbten Hip-Hop-Texten ausdrückte.

Nirvana wurden weltweit für den Mut gefeiert, persönliche Krisen und gesellschaftliche Widersprüche offen anzusprechen. Songs wie “Smells Like Teen Spirit” galten als Hymnen der sogenannten Generation X, benannt nach dem gleichnamigen Roman von Douglas Coupland. Diese Generation war geprägt von Skepsis, Ironie und einem Gefühl der Leere – doch Musik half dabei, einen eigenen Standpunkt zu finden.

Gleichzeitig forderten Veränderungen im Geschlechterbild und sexuelle Selbstbestimmung den Mainstream heraus. Künstlerinnen wie Madonna, Alanis Morissette und Salt-N-Pepa trugen zur Diskussion weiblicher Selbstbestimmung bei. Feministische und queere Themen schafften es in die Musikkultur, und die Szene öffnete sich für neue Ausdrucksformen.

Urbanisierung, Migration und neue Nachbarschaften: Das Leben im Schmelztiegel

Die Städte wuchsen rasant in den 1990er Jahren. In den Metropolen entstanden neue Formen des Zusammenlebens, in denen verschiedene Kulturen, Lebensstile und Generationen aufeinanderprallten. Migration und Globalisierung führten zu einer sozialen Neuausrichtung, besonders in Ländern wie Deutschland, Großbritannien oder den USA. Musik wurde ein Medium, um Fragen zu Herkunft, Zugehörigkeit und Fremdheit zu verhandeln.

Im urbanen Raum entstanden neue Musikrichtungen, wie der Britpop in London, der Hip-Hop aus New York oder der Techno aus Berlin. Clubs und Straßen waren Schauplätze einer multikulturellen Gesellschaft, in der alte Zuordnungen nicht mehr galten. Deutsche Acts wie Die Fantastischen Vier und Advanced Chemistry nutzten deutschen Hip-Hop, um Themen wie Integration und Alltagsrassismus anzusprechen.

Auch der Sound wandelte sich: Türkischstämmige DJs wie DJ Ipek experimentierten mit elektronischen Beats und traditionellen Samples. Junge Leute mit sogenanntem Migrationshintergrund fanden mit Rap und Dance-Musik erstmals ein breites, öffentliches Forum für ihre Sichtweisen. In London formte sich aus Einflüssen aus Jamaika, Indien und Westafrika mit UK Garage und Drum’n’Bass ein völlig neuer Soundtrack der Großstadt.

Digitale Revolution: Technik als soziale Triebkraft

Die 1990er Jahre bedeuteten den internationalen Siegeszug der Digitalisierung. PCs, Mobiltelefone und das Internet hielten schrittweise Einzug in den Alltag. Mit dem Start von MP3 und ersten Peer-to-Peer-Tauschbörsen, wie Napster ab 1999, wurde Musik plötzlich überall verfügbar. Die Art, Musik zu konsumieren und weiterzugeben, veränderte sich grundlegend.

Neue Software ermöglichte es vielen, eigene Musik am Computer zu produzieren und zu verbreiten. Studiotechnik wie der Roland TR-909 Drumcomputer und Sampler waren jetzt für Amateure erschwinglich. Techno-Partys, Raves und Do-it-yourself-Festivals wurden ebenso Teil der Jugendkultur wie das Coden eigener Tracks.

Die rasante Vernetzung führte zur Herausbildung weltweiter Communities, etwa bei der Love Parade in Berlin. Hier tanzten Hunderttausende zu elektronischer Musik und feierten Vielfalt, Individualität und Toleranz. So wurde Technik zur sozialen und politischen Kraft: Sie sorgte für Teilhabe, verband Szenen weltweit und ließ neue Ausdrucksformen entstehen.

Protest, Widerstand und Subkultur: Musik als Instrument des Aufbegehrens

Soziale Ungerechtigkeit, Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung gehörten trotz wirtschaftlicher Erholung zum Alltag vieler Menschen. In Großbritannien stieg die Jugendarbeitslosigkeit, während die USA unter den Nachwehen der Reagan-Ära litten. Zahlreiche Künstler griffen diese Themen auf und machten sie zum Gegenstand ihrer Werke.

Rage Against The Machine und Public Enemy nutzten ihre Musik, um gesellschaftliche Missstände und politische Korruption anzuprangern. Mit eindringlichen Texten und expliziten Botschaften gingen sie gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt auf die Straße. Ihre Songs wurden zu Hymnen für politisch engagierte junge Menschen.

In Deutschland entstand aus der Hausbesetzer-Szene heraus die Elektropunk-Bewegung. Gruppen wie Atari Teenage Riot forderten das Establishment heraus und lehnten sich gegen rechtsextreme Gewalt, Polizeiwillkür und Überwachung auf. Dies spiegelte sich natürlich in wilden, oft extrem lauten Konzerten wider – Protest, Ausbruch und Eskalation als Teil der musikalischen Identität.

Gleichzeitig boten Musikrichtungen wie Trip-Hop, angeführt von Bands wie Massive Attack, ein Ventil für die Ängste und die Rastlosigkeit einer urbanen Gesellschaft, die zwischen Überfluss und sozialer Kälte schwankte.

Die Kommerzialisierung der Musikindustrie: Neue Chancen, alte Hürden

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und der fortschreitenden Globalisierung entstand eine Musikindustrie, die weltweit agierte und Hits wie am Fließband produzierte. Große Medienkonzerne kauften Independent-Labels auf, Popmusik wurde zum internationalen Wirtschaftsfaktor. Gleichzeitig öffneten sich neue Märkte, etwa in Osteuropa oder im asiatischen Raum. Künstler wie NSYNC, Spice Girls, Backstreet Boys oder Britney Spears dominierten die Charts mit eingängigen Songs, die gezielt für den Mainstream entwickelt wurden.

Diese Kommerzialisierung führte jedoch auch zu Spannungen: Die Spaltung zwischen massenkompatiblem Pop und subkulturellen Szenen wurde deutlich. Indie-Bands, Rapper und Underground-DJs entwickelten Strategien, sich dem Einfluss der großen Labels zu entziehen. Auch neue Vertriebswege wie Online-Plattformen und Fanzines entstanden als Reaktion auf die Macht der Musikindustrie.

Zudem brachte die Professionalisierung der Promotion-Arbeit Veränderungen in den Zugangsmöglichkeiten zu Charts, Medien und Festivals. Für viele Nachwuchskünstler war das Musikbusiness Chancengeber und Traummaschine, zugleich aber ein Ort neuer Abhängigkeiten.

Grenzenlose Vielfalt: Musik zwischen Mainstream und Subkultur

Die 1990er Jahre stehen für eine musikalische Explosion an Stilen und Ausdrucksformen. Während die eine Hälfte der Jugend sich auf Dance-Partys zu Snap! oder 2 Unlimited bewegte, experimentierte die andere mit Punk, Hardcore oder dem aufkommenden Trip-Hop. Mode, Lifestyle und politische Haltung verbanden sich zu unverwechselbaren Subkulturen, von Ravern über Gothics hin zu Skatern – und die Musik war stets ihr wichtigster Begleiter und Identitätsstifter.

In dieser Mischung aus Einflüssen, Protest und Technologie entstanden neue Netzwerke und Gemeinschaften, oft jenseits der etablierten Konzertbühnen. Die DJ-Kultur wurde zu einem globalen Phänomen. Mit der wachsenden Bedeutung elektronischer Musik etablierte sich erstmals eine Szene, in der Produzentinnen und Produzenten im Hintergrund blieben und die Tanzenden im Vordergrund standen.

Gleichzeitig zeigte sich Musik als weltoffenes Experimentierfeld für hybride Identitäten: Künstler und Bands wie Beastie Boys, No Doubt, Jamiroquai und andere vereinten Einflüsse aus Hip-Hop, Funk, Jazz und Weltmusik – der Soundtrack der 1990er wurde so zum Abbild einer pluralistischen Gesellschaft.

Medien und Jugendkultur: MTV, Bravo und das neue Lebensgefühl

Die Rolle der Medien wandelte sich grundlegend. Das Musikfernsehen, angeführt von Sendern wie MTV und VIVA, machte Musikvideos zum wichtigsten Transportmittel für Trends und Stars. Visuelle Inszenierungen wurden zu zentralen Bestandteilen des Marketings – Musik war jetzt Erlebnis und Lebensgefühl zum Mitsehen. Das „Unplugged“-Format brachte Künstler wie Eric Clapton oder Nirvana in ungewohnter Intimität auf die Bildschirme und öffnete die Musikindustrie für neue Präsentationsformen.

Parallel dazu entstanden Jugendzeitschriften wie Bravo, die musikalische Idole in den Alltag der Jugendlichen holten. Karten mit Songtexten, Poster und Star-Schnitte wurden gesammelt und getauscht. Das Gemeinschaftsgefühl wuchs, während Musik immer stärker zum Ausdruck von Weltsicht, Träumen und Lebensstil wurde.

So verschmolzen soziale, technische und politische Entwicklungen zu einem Klangbild, das bis heute nachhallt — die Musik der 1990er Jahre als Chronik, Sprachrohr und Experimentierfeld einer zutiefst bewegten Gesellschaft.

Klangrevolution und Genregrenzen: Wie die 90er Jahre die Musikwelt neu erfanden

Der Siegeszug der Elektronik: Von Raves bis Chart-Pop

In kaum einem Jahrzehnt zuvor wandelte sich der Klangteppich der Musikwelt so rasant wie in den 1990er Jahren. Die Möglichkeiten der digitalen Technik revolutionierten nicht nur Studioarbeit, sondern auch den Zugang zu Musik für Millionen weltweit. Software wie Cubase und Pro Tools ermöglichten es erstmals, Songs am Computer zu programmieren, Klänge zu verfremden oder ganze Mixes ohne ein physisches Tonband zu erstellen. Während zuvor das Tonstudio vielen Musiker*innen verschlossen blieb, öffneten neue Geräte wie Grooveboxen oder Sampler Türen, sodass sich die Grenzen zwischen Profis und Amateuren zunehmend verwischten.

Im Clubleben entstand ein völlig neuer Kosmos. Plötzlich pulsierte in Metropolen wie Berlin, Manchester oder Detroit ein elektronischer Beat: Techno, House, Trance und Drum’n’Bass verwoben sich mit lokalen Strömungen zu neuen Stilrichtungen. Frankfurt avancierte zu einem Hotspot für deutschen Techno, während in Manchester der „Second Summer of Love“ ausgerufen wurde – diesmal mit ravegetriebenen Nächten und euphorischen Synthie-Sounds. Die Love Parade, 1989 als kleiner Umzug gestartet, wuchs ab 1995 zu einem Massenevent mit Hunderttausenden Besucher*innen an. Bei Tracks wie Faithless’ „Insomnia“ oder Daft Punks „Around the World“ vibrierten auf Festivals und in Kellern und Hallen Menschen aller sozialen Schichten im Takt.

Gleichzeitig ergriff die Elektronik die Popcharts. Acts wie The Prodigy, The Chemical Brothers oder Underworld transportierten den Rave-Vibe in den Mainstream. In Deutschland prägten Vertreter wie Scooter und Snap! das Gesicht des sogenannten Eurodance – auch geprägt von lauten Beats, eingängigen Melodien und teils englischsprachigen, teils pseudoraplastigen Vocals. Eurodance war omnipräsent: Im Radio, auf Schulpartys und in der Werbemusik. Lieder wie „Rhythm Is a Dancer“ von Snap! oder „What Is Love“ von Haddaway gehörten zum Soundtrack einer ganzen Generation. Entscheidend war: Elektronische Produktionstechniken vereinten Subkultur und Mainstream und gaben vielen Jugendlichen das Gefühl, Teil einer musikalischen Bewegung zu sein, die schneller, schriller und gemeinschaftlicher gedacht war als alles, was vorher kam.

Grunge, Britpop und Alternative Rock: Gitarren feiern ihr Revival

Dennoch blieb die Gitarre auch in den 90ern ein zentrales Element – nur diesmal klang sie oft schroffer, roher und ungeschliffener als in den glatten Produktionen der 80er. Vor allem aus Seattle schwappte der Sound einer desillusionierten Jugend in die Welt: Der Grunge wurde mit Bands wie Nirvana, Pearl Jam und Soundgarden zum Synonym für Authentizität, Selbstzweifel und eine anti-kommerzielle Haltung. Nirvanas Album „Nevermind“ von 1991 markierte einen Wendepunkt: Die Musik war plötzlich weniger Effekt, mehr Gefühl, weniger Schein, mehr Sein. Jeans, Holzfällerhemden und lässig hängende Gitarrengurte bestimmten die neue Ästhetik; die Songs handelten vom Nichtdazugehören, von Sehnsucht und Wut. Diese raue Mischung berührte Millionen, nicht nur in Amerika, sondern bald auch in Europa und Asien.

Während in den USA der Grunge regierte, blühte in Großbritannien eine ganz andere Bewegung auf. Inspiriert von den 60er-Mods und Bands wie den Beatles und den Kinks entfachte der Britpop eine neue Euphorie. Gruppen wie Oasis, Blur und Pulp lieferten Hymnen, die das Alltägliche und zugleich das Epische im englischen Alltag feierten. Songs wie „Wonderwall“ oder „Common People“ wurden zu modernen Volksliedern, und die Presse inszenierte einen regelrechten „Battle of Britpop“ zwischen den Lagern. Anders als der amerikanische Grunge war Britpop optimistischer, manchmal ironisch, oft aber auch von einer Sehnsucht nach Gemeinschaft getragen.

Auf beiden Seiten des Atlantiks griffen viele Künstler den Geist der Zeit auf und mischten unterschiedlichste Stile. Die Grenzen zwischen Rock, Pop, Punk und Elektronik wurden fließender. So entstand etwa mit Alternative Rock eine Atmosphäre, in der sowohl melancholische Melodien von Radiohead als auch krachende Gitarrenriffs von R.E.M. oder Smashing Pumpkins auf offene Ohren stießen. Die Musik diente als Ventil für Unsicherheit, als Statement gegen Oberflächlichkeit und als Experimentierfeld – ein Echo auf die gesellschaftlichen Brüche und Hoffnungen der Dekade.

Hip-Hop übernimmt: Rap wird zur Weltsprache

Eine der beeindruckendsten Entwicklungen der 1990er war der Durchbruch des Hip-Hop weltweit. In den USA, zunächst eine Stimme der afroamerikanischen Community, wurde er immer stärker zur prägenden Kraft der Popkultur. Zu Beginn dominierte an der Ostküste der sogenannte Boom-Bap-Sound mit harten, tanzbaren Beats. Wegweisend waren hier Künstler wie Nas mit dem Klassiker „Illmatic“ oder The Notorious B.I.G., die mit Geschichten aus ihrem Alltag berührten.

Parallel dazu formte sich in Kalifornien der Westcoast-Rap mit wummernden Bässen und dem legendären G-Funk-Style. Dr. Dre’s „The Chronic“ von 1992 und das Debüt von Snoop Dogg symbolisierten einen entspannten, aber selbstbewussten Sound, bei dem die Musik für viele Jugendliche zu einem Lebensstil wurde. Der Streit zwischen Ost- und Westküste, oft als „Eastcoast-Westcoast-Fehde“ bezeichnet, bestimmte die Medien und beeinflusste auch die Musikproduktion. Tragischer Höhepunkt waren die Morde an Tupac Shakur (1996) und The Notorious B.I.G. (1997).

Auch außerhalb der USA nutzten junge Menschen Hip-Hop als Bühne für ihre Erfahrungen. In Frankreich etwa entwickelten Crews wie IAM oder NTM einen eigenen, sozialkritischen Stil. Die Berliner Hip-Hop-Szene zog mit deutschsprachigem Rap nach, etwa durch Die Fantastischen Vier. In der Türkei, Japan und zahlreichen afrikanischen Städten entstanden lokale Spielarten, in denen Hip-Hop als Werkzeug für Emanzipation, Bildung und Protest diente. Kein anderes Genre verband in den 90ern so geschickt Kreativität mit sozialen Botschaften und musikalischer Innovation.

Die Macht des Mainstreams: Popmusik zwischen Superstars und Boybands

Trotz aller Subkultur wurde die Dekade auch zur Hochzeit kommerziell erfolgreicher Popmusik. Die Plattenindustrie investierte Milliarden in aufwändige Musikvideos, glamouröse Liveshows und Marketingkampagnen. Neue Superstars wurden wie Produkte inszeniert: Britney Spears debütierte am Ende des Jahrzehnts mit „…Baby One More Time“ und definierte ein neues Teen-Pop-Image. Backstreet Boys, NSYNC und Spice Girls prägten jeweils mit perfekt choreografierten Auftritten und eingängigen Melodien das Bild der späten 90er. Ihre Musik war simultan simpel und hochprofessionell produziert, zugeschnitten auf globale Zielgruppen.

Doch hinter der perfekten Fassade arbeiteten erfahrene Songwriterinnen und Produzentinnen wie Max Martin oder Rodney „Darkchild“ Jerkins. Diese Köpfe erfanden das Hook-Prinzip neu: Kürzere, schärfere Refrains, kalkulierte Harmonien und ausgefeilte Sounds. Das Ziel: Ohrwürmer, die überall funktionieren – in Schweden ebenso wie in Südafrika oder Australien. Modernes Pop-Handwerk und Hochtechnologie gingen Hand in Hand. Die Musik wurde international verständlich und schaffte es, beinahe jedes Kinderzimmer und jeden Supermarkt zu beschallen.

Das große Stil-Mosaik: Crossover, Fusion und Globalisierung

Typisch für die 90er Jahre war das ständige Experimentieren: Musikstile, die sich Jahrzehnte abgeschottet hatten, verschmolzen nun miteinander. Diese Entwicklung spiegelt sich in einer langen Liste von Crossover-Projekten wider. Besonders im US-amerikanischen Mainstream entstanden dabei neue Klangmuster: Auf einmal mischten etwa Linkin Park harte Gitarrenriffs mit Hip-Hop-Rhythmen, Beck flirtete mit Folk, Funk und Rap, und Bands wie Rage Against The Machine kombinierten aggressive Raps mit politisch geladenem Rock.

Ein weiterer Meilenstein lag in der Popularität von Weltmusik (englisch: world music). Künstler*innen wie Youssou N’Dour aus dem Senegal oder Angélique Kidjo aus Benin verbanden traditionell afrikanische Musik mit westlichen Pop-Einflüssen. In Lateinamerika prägten Shakira und Ricky Martin einen Mix aus lateinamerikanischen Rhythmen und internationalen Chartsounds. In Europa feierten Gruppen wie Enigma mit sphärischem New-Age-Pop Erfolge, indem sie gregorianische Choräle mit modernen Beats kombinierten. Die Tätigkeit von Bands und Produzenten über Kontinente hinweg habe neue musikalische Identitäten hervorgebracht und gleichzeitig den Reichtum lokaler Klangfarben bewahrt.

Im Jazz kam es zur Rückbesinnung auf Klassiker, kombiniert mit modernen Groove- und Sample-Elementen. Projekte wie Guru’s Jazzmatazz verschmelzten Hip-Hop und Jazz in offenen Sessions – ein Vorläufer späterer „Neo-Soul“-Bewegungen um Acts wie Erykah Badu oder D’Angelo.

Technologie als Gamechanger: Von MP3 bis MTV

Eine der tiefgreifendsten Veränderungen bestand in der Digitalisierung von Musik. MP3-Dateien, um 1995 entwickelt, erlaubten es erstmals, Musik unabhängig vom Medium – sei es Kassette, Vinyl oder CD – als Datei zu speichern und unkompliziert weiterzugeben. Napster und andere Peer-to-Peer-Netzwerke traten am Ende des Jahrzehnts auf den Plan, die Verbreitung von Musik zu demokratisieren, aber auch die ersten Krisen der Musikindustrie einzuläuten. Der Zugang zur Musik wurde offener, internationaler und schneller.

Musikfernsehen hatte seinen höchsten Einfluss: MTV und Viva bestimmten, welche Künstler*innen bekannt wurden und welche Stilrichtungen beliebt waren. Musikvideos beeinflussten Mode, Sprache und Lebensgefühl. Kultregisseure wie Spike Jonze inszenierten Videos fast wie Kurzfilme, die Songs zu Ikonen machten. Tänze aus Musikclips wurden weltweit nachgeahmt, von der „Macarena“ bis zu Michael Jacksons Moonwalk. Damit verschmolzen visuelle und akustische Trends – Musik wurde ein multisensorisches Erlebnis.

Musik und Identität: Subkulturen, Selbstfindung und Vielfalt

Die 1990er standen nicht zuletzt für eine neue Vielfalt und Selbstbestimmung in der Musikkultur. Mädchen- und Jungenbands, LGBT-Künstlerinnen, Migrantinnen und Musiker*innen unterschiedlichster Herkunft fanden Gehör. In der Indie-Szene, bei *Riot Grrrl*-Bands wie Bikini Kill oder im feministischen Punkrock entstanden Räume, in denen soziale und sexuelle Identität gestärkt wurde.

Zudem öffnete sich die Musik für Menschen mit Behinderung oder anderen Benachteiligungen durch partizipative Produktionsprozesse und barrierearme Konzertkonzepte. Auch lokale Kreol-Sprachen, Dialekte und Minderheitensprachen fanden in Texten und Musikvideos erstmals ein breites Publikum – viele erinnerten sich wieder an die Kraft der eigenen Wurzeln.

Das Jahrzehnt wurde so zu einer Bühne unendlicher Möglichkeiten: Klänge, Rhythmen und Geschichten aus aller Welt schufen neue Verbindungen – und setzten einen Impuls, der die Musik noch Jahrzehnte später prägen sollte.

Klanglandschaften ohne Grenzen: Die bunte Welt der 90er-Musik und ihre Subgenres

Grunge und Alternative Rock: Zwischen Wut, Melancholie und Stilbruch

Mit wuchtigen Gitarrenriffs, zerrissenen Jeans und einer Distanz zu Glamour und Perfektion prägte der Grunge das frühe Jahrzehnt. Bands wie Nirvana, Pearl Jam und Soundgarden gaben der Frustration einer Generation Ausdruck, die zwischen Wohlstandssorgen und Orientierungslosigkeit pendelte. In ihren Songs wie Smells Like Teen Spirit oder Black wurde bewusst auf polierte Produktionen verzichtet. Stattdessen dominierten rohe Klänge, emotionale Texte und ein Sound, der bewusst Ecken und Kanten zeigte.

Der Aufstieg von Grunge bedeutete nicht nur musikalisch einen Bruch zu den Hochglanzproduktionen der 80er. Er ebnete auch den Weg für ein übergeordnetes Verständnis von Alternative Rock, ein Oberbegriff für viele abseits des Mainstreams angesiedelte Bands. Gruppen wie R.E.M. oder Radiohead griffen gesellschaftskritische Themen auf und experimentierten mit Klangflächen, Dynamik sowie unkonventionellen Strukturen. Die Grenzen zwischen Indie, Alternative und Mainstream verschwammen zunehmend, sodass Vielfalt zum Markenzeichen der 90er wurde.

Sogar im Alltagsleben tauchten Einflüsse dieser Musik auf. Kaum eine jugendliche Clique zwischen Hamburg, Edinburgh und Seattle konnte sich der Anziehungskraft dieser rauen Ehrlichkeit ganz entziehen – ob beim Skateboarding im Park oder beim gemeinsamen Musikhören auf dem Schulhof.

Clubnächte und Dancefloor-Hymnen: Die elektronische Subkultur explodiert

Während Gitarrenbands die Livebühnen dominierten, verwandelte sich das Nachtleben von London bis Berlin unter den Einflüssen von Techno, House und Trance. Die rasante Entwicklung elektronischer Musik ließ in den 90ern unzählige Subgenres sprießen. Rave-Kultur wurde zum Synonym für exzessive Tanzerlebnisse und das Gefühl grenzenloser Freiheit.

Im Zentrum stand Techno mit seinem pulsierenden 4/4-Beat, minimalistisch und doch hypnotisch. Produzenten wie Sven Väth, Jeff Mills oder Laurent Garnier wurden zu Ikonen nächtlicher Ekstase. In Frankfurt entstand eine eigenständige Technoszene, während Berlin nach dem Mauerfall zur Partyhochburg Europas avancierte. Bekannte Clubs wie das Tresor wurden zum Treffpunkt für Musikbegeisterte aus aller Welt.

Innerhalb der elektronischen Musikszene entwickelten sich rasch verschiedene Unterströmungen. Trance setze auf verträumte Melodien und weite Klangflächen, während Drum’n’Bass in Großbritannien mit schnellen Breakbeats und wummernden Bässen für Adrenalinschübe auf der Tanzfläche sorgte. Jungle – ein enger Verwandter – verband Einflüsse der Karibik mit urbaner Elektronik. Schnell erfasste der neue Sound auch den Mainstream. Hits wie The Prodigy’s „Firestarter“ oder Faithless’ „Insomnia“ liefen fortan nicht nur in Clubs, sondern auch im Radio und auf Schulpartys.

Eurodance vermischte tanzbare Beats mit poppigen Refrains und eingängigen Rap-Parts. Namen wie Snap!, 2 Unlimited, Culture Beat oder Dr. Alban stehen bis heute für eine ausgelassene, mitreißende Stimmung. Fast jeder brachte mit dem Kassettenrekorder diese Songs von der Party nach Hause.

Ein markanter Aspekt der 90er-Jahre-Klubkultur war die nahtlose Verbindung von Musik und Technologie: Synthesizer, Drum-Computer und Sampler ermöglichten auch Amateuren, eigene Tracks zu produzieren. Das Internet und die ersten Musikforen trugen dazu bei, einen globalen Austausch zwischen Künstlern und Fans zu etablieren.

Hip-Hop: Worte als Waffen und Weltenbauer

Während in Europa elektronische Rhythmen dominierten, veränderte sich in den USA die urbane Musikkultur radikal. Hip-Hop ging aus der Subkultur der Großstädte hervor und wurde im Verlauf der 90er zu einer der mächtigsten musikalischen Ausdrucksformen der Welt.

In einem Jahrzehnt, das von sozialen Umbrüchen geprägt war, gaben Acts wie Tupac Shakur, The Notorious B.I.G., Nas oder Dr. Dre gesellschaftlichen Konflikten eine Stimme. Die Texte verhandelten Themen wie Rassismus, Armut, Polizeigewalt und Gewalt auf den Straßen. Hinter der Musik standen aber auch Hoffnung, Selbstbehauptung und Identitätssuche.

Hip-Hop differenzierte sich in zahlreiche Subgenres: Gangsta Rap polarisierte mit rauen Erzählungen aus Problemvierteln, während Conscious Rap wie bei A Tribe Called Quest oder De La Soul auf intellektuelle Themen und innovative Produktionen setzte. Auf der Westküste etablierten Produzenten wie Dr. Dre den Sound des G-Funk, bei dem melodische Synthesizer und entspannte Grooves zu Markenzeichen wurden. Im Gegensatz dazu verdrängten an der Ostküste aggressive Beats und direkte Texte die verspielte Leichtigkeit des Oldschool-Rap.

Ein weiteres Phänomen der 90er war der globale Einfluss von Hip-Hop: In Frankreich bauten Acts wie IAM und MC Solaar eine ganz eigene Szene auf. In Deutschland prägten Gruppen wie Die Fantastischen Vier und später Freundeskreis sowie Beginner mit Wortwitz und Alltagsbeobachtungen eine neue Identität. Jugendkultur, Mode und Sprache verschmolzen mit dem Vokabular des Hip-Hop – der Rhythmus sprang aus Ghettoblastern, Radios und Kinderzimmern.

Popmusik reloaded: Girl Power, Boybands und globale Superstars

Die 90er-Jahre galten als Geburtsstunde einer neuen Popgeneration. Weltweit stiegen junge Künstlerinnen und Künstler raketenhaft zu Stars auf und experimentierten mit Stilen und Rollenbildern.

Eine Welle an Boybands und Girlgroups prägte die Radio- und Fernsehlandschaft. Gruppen wie die Backstreet Boys, Take That, Spice Girls oder NSYNC kombinierten eingängige Melodien mit aufwendigen Choreografien. Sie setzten Trends in Mode, Styling und Lifestyle. Die Spice Girls verkörperten das Motto „Girl Power“ und setzten sich für Selbstbewusstsein unter jungen Frauen ein. Ihr Song Wannabe wurde zur Hymne einer neuen Generation.

Auch als Solokünstlerinnen feierten Frauen große Erfolge. Namen wie Britney Spears, Christina Aguilera oder Alanis Morissette stießen klischeehafte Geschlechterrollen um und standen für eine eigenständige Weiblichkeit. In ihren Songs spiegelten sich Sehnsüchte und Unsicherheiten vieler Jugendlicher.

Die Popmusik der 90er griff immer wieder Elemente anderer Genres auf. Der von Madonna und Michael Jackson etablierte Crossover-Gedanke wurde konsequent weiterentwickelt. Musikstile flossen ineinander, internationale Einflüsse prägten die Hitlisten. So erschienen im Radio neben typisch amerikanischen Songs schnell Latin Pop-Nummern von Künstlern wie Ricky Martin oder Shakira, die den globalen Siegeszug lateinamerikanischer Klangfarben einläuteten.

Innovation trifft auf Subkultur: Neue Genres, neue Ausdrucksformen

Das Jahrzehnt war geprägt von einer beeindruckenden Experimentierfreude. Musikerinnen und Musiker loteten gezielt die Grenzen zwischen Bekanntem und Unbekanntem aus, sodass laufend neue Subgenres entstanden.

Trip-Hop zählt zu den subtilen, aber nachhaltigen Innovationen: In der englischen Stadt Bristol verschmolzen Acts wie Massive Attack, Portishead und Tricky entspannte Hip-Hop-Beats mit elektronischen Klangteppichen, sanftem Gesang und nachdenklichen Texten. Der Sound eignete sich für Kopfhörer-Nächte und frühe Stunden in verrauchten Lounges.

Nu Metal stand für ein musikalisches Aufbegehren, bei dem wuchtige Gitarren und aggressive Rhythmen mit Hip-Hop-Elementen kombiniert wurden. Bands wie Limp Bizkit, Korn und Linkin Park sprechen Jugendliche an, die sich weder mit traditionellem Heavy Metal noch mit Hip-Hop im klassischen Sinn identifizierten. Die wütende Energie dieser Musik fand ihren Niederschlag in dynamischen Live-Shows und einer eigenen Subkultur aus Mode, Tattoo-Kunst und Skateboards.

In Europa setzte sich unterdessen ein ganz anderer Sound durch: Der Britpop brachte Bands wie Oasis, Blur oder Pulp an die Spitze der Charts. Mittels charmanter Melodien, cleveren Texten und einem Augenzwinkern zur britischen Arbeiterkultur gelang eine Erneuerung des klassischen Pops. Die „Battle of Britpop“-Wettstreite zwischen Oasis und Blur wurden in den Medien verfolgt wie ein Fußball-Derby.

Zwischen der heilen Welt des Radios und Nischenkulturen: Die Vielfalt der Subgenres

Die 90er waren nicht nur ein Jahrzehnt für Stars und Trends, sondern auch für eine Vielzahl an Nischen, in denen kreative Ideen ihren Ursprung fanden. Die Entwicklung von Lo-Fi, das bewusste Verwenden einfacher Aufnahmetechniken, eröffnete eine neue Ästhetik für Singer-Songwriter und Indie-Bands, die sich von der Perfektion des Mainstreams absetzen wollten.

Auch Post-Rock und Shoegaze experimentierten mit neuen Klangideen und außergewöhnlichen Arrangements. Bands wie Sigur Rós und My Bloody Valentine schufen dichte Klangwelten, bei denen Gitarren oft in Hall und Feedback-Landschaften verschwammen. Zuhörende tauchten ein in eine musikalische Atmosphäre, die sich weniger auf eingängige Melodien als auf Stimmungen und Texturen stützte.

Schließlich trugen Weltmusik-Einflüsse zur weiteren Öffnung der Genres bei. Künstler wie Youssou N’Dour oder Angélique Kidjo verbanden afrikanische Rhythmen mit westlichen Produktionen, während Celtic Pop und Reggae-Crossover in den Charts auftauchten. Das alles ließ die 90er zu einer musikalischen Schatzkammer voll neuer Impulse werden, in der fast jeder einen Platz für die eigene Lieblingsmusik fand.

Klanggiganten und Wegbereiter: Die prägenden Künstler und Alben der 1990er Jahre

Zwischen Rebellion und Weltschmerz: Grunge und Alternative Rock als Stimme einer Generation

In den frühen 1990er Jahren erschütterte der Sound aus den Garagen Seattles die weltweite Musikwelt. Nirvana wurde über Nacht zum Sprachrohr all jener, die sich mit dem vorherrschenden Optimismus der Konsumgesellschaft nicht mehr identifizierten. Ihr Album „Nevermind“ (1991) steht sinnbildlich für den Grunge-Boom. Vom ikonisch-schlichten Cover des Babys im Wasser bis zu den bissigen Worten von Kurt Cobain: Jeder Song, insbesondere „Smells Like Teen Spirit“, transportierte Frust, Sehnsucht und Schmerz.

Nicht minder wirkungsvoll meldeten sich Pearl Jam, deren Debüt „Ten“ (1991) mit Songs wie „Alive“ oder „Jeremy“ tiefgründige Geschichten von Trauma und Widerstand erzählte. Soundgarden griffen diese roh-verzerrte Klanglichkeit im Album „Superunknown“ (1994) auf, während sie gleichzeitig mit Elementen des klassischen Rocks experimentierten. Bands wie Alice In Chains erweiterten das Spektrum, indem sie düstere Harmonien mit lyrischer Intensität kombinierten.

Jenseits von Seattle interpretierten R.E.M. auf „Automatic for the People“ (1992) die Melancholie der Dekade in ganz eigenen Klangfarben. Ihr Song „Everybody Hurts“ wurde zur Hymne für alle, die Trost suchten. Radiohead, zunächst als Britpop-Nachzügler unterschätzt, schufen mit „OK Computer“ (1997) ein Album, das den Zeitgeist multimedialer Verunsicherung einfing. In Songs wie „Paranoid Android“ oder „No Surprises“ verbanden sie experimentelle Elektronik mit klassischen Songstrukturen und eröffneten so neue musikalische Dimensionen.

Die Verschmelzung von Alternative und Mainstream blieb aber nicht auf Rock beschränkt. Beck etwa bewies mit „Odelay“ (1996), wie sich Folk, Hip-Hop und Garage Rock zu eigenwilligen Pop-Collagen verbinden lassen. Durch diese Offenheit entstand ein Kaleidoskop an Ausdrucksformen, das bis heute prägt, wie Musik wahrgenommen und gehört wird.

Clubnächte, Raves und Beats: Elektronische Revolutionäre im Takt der 90er

Parallel zum Siegeszug des Grunge veränderten elektronische Klänge unsere Nächte und Tanzflächen nachhaltig. The Prodigy prägten mit „Music for the Jilted Generation“ (1994) und dem noch erfolgreicheren „The Fat of the Land“ (1997) das Bild des Big Beat. Tracks wie „Firestarter“ und „Breathe“ wurden zu Soundtracks einer Generation, die Selbstbestimmung auf lauten Raves suchte. Besonders markant war die Verschmelzung von harten Beats und Punk-Attitüde, ein Novum, das so zuvor nicht existierte.

Der französische Duo-Export Daft Punk brachte mit „Homework“ (1997) frischen Wind nach Europa und auf die globalen Dancefloors. „Around the World“ und „Da Funk“ stehen für einen Sound, bei dem Rhythmus und Melodie in Endlosschleife verschmelzen. In Deutschland entwickelte sich parallel dazu im Frankfurter Raum die Techno-Szene zu einer internationalen Marke. Platten wie Sven Väths „Accident in Paradise“ (1992) oder die Produktionen der Love Parade wurden zu Aushängeschildern modernster Clubmusik.

Im Vereinigten Königreich befeuerten The Chemical Brothers mit „Dig Your Own Hole“ (1997) und Singles wie „Block Rockin’ Beats“ die hohe Energie auf dem Dancefloor. Zeitgleich definierte der Sound aus Manchester – unter anderem mit 808 State – die Anfänge von Acid House und Breakbeat. Hier manifestierte sich die neue Freiheit im Zusammenspiel von Technologie und Musik, sichtbar auf Raves und in dunklen Clubs, wo die Nacht zur Spielwiese klanglicher Innovationen wurde.

Nicht zuletzt schaffte es die Elektronik auch in die Popcharts. Faithless‘ „Insomnia“ (1995) bleibt ein Paradebeispiel dafür, wie ein düster-hypnotischer Clubtrack zum internationalen Hit avancierte. Zugleich prägten Künstler wie Moby mit „Play“ (1999) die Verschmelzung von Ambient, Gospel-Samples und elektronischem Groove auf eine ganz neue Weise.

Hip-Hop als globale Bewegung: Von der Straße ins Rampenlicht

Die 1990er Jahre waren zudem das Jahrzehnt, in dem Hip-Hop endgültig zum globalen Phänomen wurde. In den USA zeichneten sich zwei prägende Pole ab: die härteren Klänge und Geschichten der Westküste und der experimentelle, intellektuelle Sound der Ostküste. Dr. Dre verhalf mit „The Chronic“ (1992) dem G-Funk zum Durchbruch. Klangliche Elemente wie schleppende Grooves, knallige Bässe und Vocoder-Effekte bestimmten fortan die kalifornische Rap-Landschaft. Aufstrebende Rapper wie Snoop Dogg und 2Pac griffen diese Stilmittel auf und machten sie weltweit populär.

Gleichzeitig setzte Notorious B.I.G. mit „Ready to Die“ (1994) in New York neue Maßstäbe. Seine komplexen Reime und autobiografische Erzählweise verschoben die Grenzen dessen, was Rap leisten konnte. Die hier etablierte East Coast-Tradition schrieb Nas 1994 mit „Illmatic“ weiter, einem Album, das als Meisterwerk des modernen Storytellings gilt. Außerdem trugen Gruppen wie Wu-Tang Clan mit „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“ (1993) dazu bei, einen düsteren und rauen Sound voller Referenzen an fernöstliche Philosophie und Martial-Arts zu kreieren.

Auch weibliche Artists setzten deutliche Zeichen: Lauryn Hill knackte mit The Fugees und dem Solo-Erfolg „The Miseducation of Lauryn Hill“ (1998) Verkaufsrekorde. Sie kombinierte Rap, Soul und R’n’B in poetischer Qualität und beeinflusste damit zahlreiche Künstlerinnen nach ihr. Wie stark Hip-Hop im Alltag angekommen war, zeigte sich spätestens, wenn Jugendliche weltweit Tapes tauschten oder versuchten, eigene Beats mit Ghettoblastern und Mixern zu basteln.

Über den Atlantik hinweg entstand dank MTV und globaler Vermarktung erstmals eine vernetzte Hip-Hop-Community. In Frankreich erreichten MC Solaar oder IAM ein großes Publikum; in Deutschland traten Die Fantastischen Vier mit „Die vierte Dimension“ (1993) erstmals hervor und etablierten deutschsprachigen Rap als salonfähig.

Die Rückkehr eingängiger Melodien: Pop-Phänomene zwischen Girl- und Boybands

Mitten in die musikalische Diversität der 1990er schob sich ein weiterer Trend: die Pop-Explosion, deren Gesichter global bekannt wurden. Spice Girls präsentierten mit „Spice“ (1996) einen unverwechselbaren Mix aus Dance-Pop und Girl Power-Attitüde. Lieder wie „Wannabe“ oder „2 Become 1“ liefen auf Schulfesten und Diskos von Sydney bis Stockholm. Die Band setzte Maßstäbe in Sachen Selbstinszenierung und war ein Vorbild für viele junge Frauen, die sich erstmals explizit angesprochen fühlten.

Ebenso erfolgreich waren Take That aus Großbritannien. Ihr Album „Everything Changes“ (1993) bescherte der Band Chartserfolge und zeigte, wie geschickt Boybands perfektionierte Harmonien, choreografierte Shows und emotionale Texte verbinden konnten. In den USA trat Backstreet Boys mit „Backstreet’s Back“ (1997) erfolgreich auf: Die Gruppe vereinte tanzbare Melodien, Liebesschmerz und professionelle Bühnenperfektion und fand damit Millionen Fans unterschiedlicher Generationen.

Parallel dazu feierte auch der schwedische Popsound internationale Triumphe. Ace of Base nutzten 1993 mit „The Sign“ eingängige Synthesizer-Linien und simple Melodienpotentiale, das weltweit Kinder und Erwachsene zum Mitsingen brachte. Der internationale Hit „All That She Wants“ prägte nicht nur Radiosender, sondern schaffte auch eine Brücke zum modernen Dance-Pop.

Nicht weniger erwähnenswert bleibt die Rolle von Produzenten wie Max Martin, der aus den Stockholmer Studios heraus Songs für Britney Spears oder NSYNC schrieb und so einen entscheidenden Anteil am unverkennbaren Pop-Sound der späten 90er hatte. So wurde Musikproduktion selbst zu einer prägenden Kunstform, bei der das Studio als Werkzeug genauso wichtig war wie die Bühnenpräsenz der Sänger*innen.

Zeitlose Klänge und Dimensionen: Weltmusik, Britpop und die Verschiebung kultureller Grenzen

Mit dem zunehmenden Austausch der Weltmärkte wurden die Einflüsse außereuropäischer Musik sichtbarer. Youssou N’Dour aus dem Senegal begeisterte mit „The Guide (Wommat)“ (1994) und der Welthit „7 Seconds“ im Duett mit Neneh Cherry Hörer auf mehreren Kontinenten. Die Kombination westlicher Popstrukturen mit traditionellen afrikanischen Rhythmen zeigte, wie grenzenlos Musik sein kann, wenn Künstler neugierig und offen für Neues bleiben.

Gleichzeitig erschloss der sogenannte Britpop einen traditionsbewussten, aber ironisch-modernen Blick auf das Vereinigte Königreich. Oasis feierten mit „(What’s the Story) Morning Glory?“ (1995) enorme Verkaufserfolge. Songs wie „Wonderwall“ oder „Don’t Look Back in Anger“ wurden zu Hymnen einer Generation. Blur lieferten mit „Parklife“ (1994) bissige Sozialbeobachtungen und leichte Melodien, die typisch britischen Humor mit Indie-Rock verbanden.

Während sich Bands wie The Verve mit „Urban Hymns“ (1997) und dem Megahit „Bitter Sweet Symphony“ in die kollektive Erinnerung einbrannten, griffen andere Acts wie Pulp auf „Different Class“ (1995) Alltagsleben und Gesellschaftskritik mit satirischem Unterton auf. Die Britpop-Welle überwand nationale Grenzen und brachte junge Menschen von London über Tokio bis nach Argentinien dazu, ihren kulturellen Hintergrund musikalisch neu zu entdecken.

Grenzenlose Innovation: Frauen, queere Stimmen und Indie-Avantgarde

Inmitten der Dominanz männlicher Rock- und Rapstars setzte sich eine neue Generation weiblicher Künstlerinnen durch. Alanis Morissette veröffentlichte „Jagged Little Pill“ (1995), ein Album voll wütender, selbstbewusster Texte und kraftvoller Rocksounds. Lieder wie „You Oughta Know“ oder „Ironic“ spiegelten den Wunsch nach Emanzipation und individueller Selbstbestimmung wider. Björk verwandelte mit „Post“ (1995) und „Homogenic“ (1997) isländische Mystik, Elektronik und eigenwillige Melodien in faszinierende Popkunst weit abseits des Mainstreams.

Einen außergewöhnlichen Beitrag leistete zudem Tori Amos. Mit Alben wie „Under The Pink“ (1994) und „Boys for Pele“ (1996) griff sie religiöse, sexuelle und gesellschaftliche Tabus auf. Ihre expressive Klaviermusik eröffnete einen neuen Raum für verletzliche, lyrische Songkunst.

Auch queere Künstler fanden mit offenem Umgang zu ihrer Identität Beachtung. George Michael bekräftigte mit „Older“ (1996) seine neue künstlerische Freiheit, während k.d. lang in „Ingenue“ (1992) zwischen Country, Folk und Pop changierte – und damit über Genregrenzen hinaus für Toleranz und Vielfalt stand.

Die Indie-Szene bot daneben Raum für wilde Experimente und radikale Neuerfindung. Massive Attack prägten mit „Blue Lines“ (1991) und „Mezzanine“ (1998) das Genre Trip-Hop. Atmosphärische Beats, geräuschhafte Samples und ein Hang zum Melancholischen machten Tracks wie „Teardrop“ und „Unfinished Sympathy“ zu Meilensteinen. Künstler wie Portishead und Tricky griffen diese düstere, introspektive Klangwelt auf. So entstand in Bristol eine musikalische Handschrift, die bis heute nachhallt.

Aufbruch in neue Klangwelten: Alternative, Cross-Over und globale Impulse

Die 1990er waren geprägt von dem Drang, musikalische Regeln zu sprengen und neue Kombinationen zu wagen. Red Hot Chili Peppers verbanden auf „Blood Sugar Sex Magik“ (1991) Funk, Rock und Rap in energetischen Songs wie „Give It Away“. Rage Against The Machine machten mit ihrem selbstbetitelten Debüt (1992) politische Themen und aggressiven Rap-Rock zum Markenzeichen.

Genre-Grenzen verschwammen auch an anderer Stelle: Jamiroquai begeisterten mit „Travelling Without Moving“ (1996) im Fusionbereich zwischen Funk, Acid Jazz und Elektro. REM und U2 wiederum nutzten Alben wie „Achtung Baby“ (1991) und „Monster“ (1994), um sich klanglich neu zu erfinden und Einflüsse aus Elektronik und Alternative in ihre Rockwurzeln zu integrieren.

Abseits der großen Metropolen spielten regionale Szenen eine wesentliche Rolle. In Brasilien fusionierten Chico Science & Nação Zumbi traditionelle afrobrasilianische Rhythmen mit Rock, im Balkan vermischte Goran Bregović Rock, Folk und Orchesterklang. Diese Öffnung zeigte: Die Musik der 90er war nicht nur ein Produkt von Studios, sondern auch eine Reaktion auf die unüberschaubare, sich ständig wandelnde Realität einer globalisierten Welt.

Innovation lag oft auch in der Klangproduktion selbst. Erstmals waren Samples von alten Vinylplatten in neuen Songs erlaubt und beliebt – etwa bei The Verve oder in den Produktionen des Wu-Tang Clans. Produzenten wie Brian Eno und William Orbit arbeiteten mit Pop- und Rockgrößen und brachten ihre Vorliebe für Ambient und elektronische Texturen ein.

So wurde aus den 1990ern eine Ära, in der Musik nicht länger nur Hintergrundklang blieb, sondern zum Spiegel politischer, sozialer und kultureller Entwicklungen wurde – und in der die wichtigsten Künstler und Alben Klangräume eröffneten, die bis heute nachwirken.

Von Kassetten zu Klicks: Wie Technik und Markt die Musiklandschaft der 90er umkrempelten

Digitale Revolution: Die neuen Werkzeuge der Musikproduktion

Zu Beginn der 1990er Jahre stand die Musikszene am Rand einer digitalen Zeitenwende. Während im Jahrzehnt zuvor noch analoge Bandmaschinen und große Mischpulte dominierten, veränderte die digitale Aufnahmetechnik nun grundlegend, wie Musik geschaffen und aufgenommen wurde. Softwareprogramme wie Cubase etablierten sich zunächst auf dem Atari-Computer. Plötzlich konnten Musikerinnen und Musiker ihre Songs als MIDI-Spuren am Bildschirm arrangieren – ohne Band, ohne Studio, nur mit Maus und Tastatur. In wenigen Jahren folgten Systeme wie Pro Tools auf dem Mac, das Mehrspuraufnahmen und komplexe digitale Nachbearbeitungen ermöglichte. Für Produzenten wie Nile Rodgers oder die Mitglieder von Daft Punk bedeutete dies einen Quantensprung: Kreativität musste nicht länger an Studiozeiten und Budgetgrenzen scheitern.

Die digitale Technik ebnete auch Amateuren den Weg ins Musikmachen. Mit vergleichsweise günstigen Synthesizern und Sampling-Tools wie der Akai MPC entstanden in Schlafzimmern und Kellern Tracks, die wenig später Diskotheken und Charts eroberten. In der elektronischen Szene prägten Geräte wie der Roland TR-909 und die Korg M1 den Sound ganzer Genre-Strömungen. Durch das Sampling – das gezielte Aufnehmen und Wiederverwerten von bereits existierenden Musikstücken – entstanden neue Klangwelten, die etwa beim Hip-Hop in Amerika oder dem Eurodance in Europa populär wurden.

Zudem führte die Digitalisierung zu einer neuen Flexibilität bei der Musikbearbeitung. Editieren, Schneiden und Arrangieren konnten nun ohne Qualitätsverlust erfolgen. Fehler wurden per Mausklick entfernt, Songs in wenigen Minuten neu aufgebaut. Diese Leichtigkeit inspirierte Produktionen von Spice Girls bis The Prodigy und sorgte für eine enorme Vielfalt an Sounds.

Die CD als neuer Star: Wandel der Tonträger und sein Einfluss auf die Branche

Die Einführung der CD (Compact Disc) revolutionierte die Art und Weise, wie Musik gespeichert und konsumiert wurde. Während in den 1980er Jahren noch Kassette und Schallplatte das Bild bestimmten, eroberten silberne Scheiben in den 90gern Wohnzimmer weltweit. Die CD wurde zum Verkaufsschlager, weil sie größere Speicherkapazität, eine bislang nicht gekannte Klangklarheit und eine höhere Haltbarkeit bot. Musikliebhaber mussten nicht mehr Mühe aufwenden, um durch Bandsalat und Knacken zu navigieren – stattdessen reichte nun ein Knopfdruck für glasklaren Sound.

Mit dem Siegeszug der CD erlebte die Musikindustrie einen bis dahin einmaligen Umsatzboom. Labels wie Sony, Universal und Warner investierten Millionen in die Digitalisierung ihrer Kataloge und das Remastering alter Aufnahmen. Alben wie „Dangerous“ von Michael Jackson oder „Jagged Little Pill“ von Alanis Morissette erzielten Rekordverkäufe. Selbst Nischenprodukte wie Underground-Techno konnten dank CD-Veröffentlichungen ein viel größeres Publikum finden.

Die Kommerzialisierung dieser neuen Technik hatte weitreichende Folgen. CD-Presswerke schossen aus dem Boden, Musikläden bauten ihre Regale um, und Werbekampagnen für neue Alben warten fast überall präsent. Gleichzeitig schrumpfte der Markt für klassische Musikformate rapide– viele kleine Plattenläden mussten schließen oder umsatteln. Die Logistik des Musikvertriebs wurde durch das leichtere Handling und die geringeren Transportkosten von CDs ebenfalls verändert.

Entstehung neuer Märkte: Globalisierung und die Sprengkraft von MTV

Nicht nur die Produktion, sondern auch der weltweite Vertrieb von Musik erfuhr eine radikale Neuerfindung. Fernsehsender wie MTV schufen eine neue Popwelt, in der Musik nicht mehr nur gehört, sondern auch gesehen wurde. Musikvideos wurden zum mächtigen Marketinginstrument. Künstler wie Madonna, Backstreet Boys oder Britney Spears inszenierten ihre Songs als visuelle Gesamtkunstwerke. Damit gewannen unzählige Musiker erstmals Fans auf mehreren Kontinenten zugleich.

Durch die internationale Vernetzung stieg nicht nur die Sichtbarkeit US-amerikanischer und britischer Acts. Auch Bands aus Skandinavien oder Südeuropa, wie Ace of Base oder Los Del Rio, profitierten von der globalen Verbreitung ihrer Hits. Ein Song wie „Macarena“ konnte durch internationale TV-Ausstrahlung und CD-Verkäufe innerhalb weniger Monate weltweite Bekanntheit erlangen – ein Phänomen, das im Jahrzehnt zuvor undenkbar gewesen wäre.

Die neuen Absatzmärkte beeinflussten das Schaffen und die Vermarktung von Musik nachhaltig. Plötzlich galten englische Texte und eingängige Melodien als universell erfolgversprechend. Labels begannen gezielt internationale Superstars aufzubauen und investierten in Marketingkampagnen von Tokio über São Paulo bis Johannesburg.

Wirtschaftliche Höhen und Krisen: Zwischen Goldrausch und beginnender Digitalisierung

In wirtschaftlicher Hinsicht war die 1990er Jahre zunächst eine Zeit des Überflusses. Musikalben verkauften sich millionenfach, Tourneen brachten Rekordumsätze ein, und Merchandising wurde ein profitables Zusatzgeschäft. Große Labels wurden wegen des sprudelnden Geldes immer mächtiger. Manche Künstler, etwa Mariah Carey oder Garth Brooks, erhielten Millionenverträge, die in den Medien große Wellen schlugen.

Doch die neue digitale Technik öffnete auch der Musikpiraterie Tür und Tor. Mit der Verbreitung von CD-Brennern und Musiktauschbörsen wie Napster gegen Ende der 90er geriet das Geschäftsmodell der Branche erstmals ins Wanken. Während die offiziellen Verkaufszahlen noch hoch waren, tauchten immer mehr Raubkopien in Studentenwohnheimen und Freundeskreisen auf. Die wirtschaftlichen Folgen sollten sich zwar erst um die Jahrtausendwende voll entfalten, aber schon Ende der Dekade wurde deutlich: Die Musikindustrie stand vor einer ungewissen Zukunft.

Zudem spürten viele Künstler, dass sie trotz der gestiegenen Umsätze nicht automatisch profitierten. Durch undurchsichtige Vertragsklauseln und hohe Vorschüsse verschuldeten sich manche Musiker sogar, wenn Alben die erwarteten Stückzahlen nicht erreichten. Das wirtschaftliche Risiko verlagerte sich dadurch vom Label auf die Künstler, zumal die Kosten für Videodrehs und Studioarbeit durch die neuen technischen Möglichkeiten zwar sanken, aber zugleich neue Ausgaben für Marketing und Technik-Lizenzen entstanden.

Musikschaffen im Wandel: Demokratisierung und Einfluss von Technik auf den Alltag

Der technische Fortschritt führte zu einer Demokratisierung des Musikmachens. So konnten erstmals auch Jugendliche und Semi-Profis in ihren eigenen vier Wänden auf Aufnahme- und Produktionstools zugreifen, die zuvor nur teuren Studios vorbehalten waren. Computer mit günstigen Soundkarten, preiswerte Drumcomputer und Sampler wie die Emu SP-1200 machten es möglich, kreativ und professionell zu arbeiten – sei es am heimischen Schreibtisch oder im Hobbykeller. Diese Entwicklung führte zu einer nie dagewesenen Flut an Eigenproduktionen und Newcomern, die ohne Label Unterstützung plötzlich Aufmerksamkeit erhielten.

Besonders im Hip-Hop und Techno entstand eine regelrechte Do-It-Yourself-Kultur. In Städten wie Berlin oder Detroit veranstalteten Musiker eigene Partys, pressten Kleinauflagen von Platten oder veröffentlichten Kassetten auf eigenen Labels. Im Alltag wirkte sich das etwa so aus: Jugendliche saßen vor günstigen Synthesizern und versuchten, die Beats ihrer Idole zu kopieren – manchmal mit erstaunlichem Erfolg. Die Schutzwälle zwischen Profis und Amateuren bröckelten, und so mancher heutige Star begann seine Karriere mit selbstgebauten Loops auf leisen Haushaltsrechnern.

Zudem veränderte sich, wie Menschen Musik konsumierten. Tragbare CD-Player ersetzten den Walkman, im Auto liefen jetzt gebrannte Sampler-CDs statt aufgenommener Mixtapes. Die Möglichkeiten, sich individuelle Playlists zusammenzustellen, wurden erweitert, und Musik gehörte zu Freizeit, Sport oder Reisen wie nie zuvor. Die industrielle Musikproduktion war so eng mit dem Alltag ihrer Hörerschaft verschmolzen, dass Lieder aus dem Radio oder von MTV oft den Soundtrack ganzer Lebensabschnitte lieferten.

Der lange Schatten der Technologie: Veränderungen in der Klangästhetik

Nicht zuletzt prägte die Technik der 90er Jahre auch das Soundbild der Musik tiefgreifend. Digitale Effekte wie Auto-Tune, Echos oder Pitch-Shifting wurden salonfähig. Stilrichtungen wie Eurodance, Jungle oder Big Beat stützten sich auf digitale Drumsets, geborgte Samples und gezielt eingesetzte elektronische Klangeffekte. Besonders in der Popmusik entstanden dystopische, künstlich glänzende Produktionen, die das Jahrzehnt unverwechselbar machten. Alben wie „Ray of Light“ von Madonna oder „Fat of the Land“ von The Prodigy sind Beispiele für diese klinisch-präzise, teils knallige Ästhetik.

Parallel dazu reagierten andere Genres auf diese technischen Möglichkeiten mit bewusster Reduktion: Grunge-Bands verzichteten auf polierte Produktionen und setzten auf rauen Charme und Authentizität. Das Nebeneinander von Hochglanz und Unperfektion wurde zum Markenzeichen der Dekade. Damit spiegelten sich in der Musikproduktion auch gesellschaftliche Konflikte: Fortschritt gegen Nostalgie, Perfektion gegen Echtheit, Technikbegeisterung gegen Skepsis.

So zeigte sich am Ende der 90er ein musikalisches Spannungsfeld zwischen technischer Machbarkeit, wirtschaftlicher Verwertbarkeit und dem Wunsch nach persönlichem Ausdruck. Was aus diesen Entwicklungen folgte, bestimmte die nächsten Jahrzehnte der Popkultur nachhaltig.

Pop-Explosion, Sample-Zauber und Klingelton-Boom: Wie Innovation und Märkte die 90er-Musik revolutionierten

Zwischen Chartstürmern, Boygroups und Girl Power: Die Renaissance des Pop

Die 1990er Jahre markierten einen überraschenden Neustart für die Welt des Pop. Nach den markanten Zeiten des Synth-Pop und der großen Stadionproduktionen der 80er Jahre sehnten sich viele nach frischen Chartklängen. Dabei war die Popmusik der 90er so bunt wie nie zuvor – von der allgegenwärtigen Gute-Laune-Hymne bis zum nachdenklichen Liebeslied. Besonders hervorzuheben sind Girlgroups wie die Spice Girls, die mit „Wannabe“ (1996) einen globalen Soundtrack des Selbstbewusstseins und der weiblichen Freundschaft schufen. Ihr Motto „Girl Power“ prägte nicht nur die Musik, sondern auch den Lifestyle einer ganzen Generation. Mit eingängigen Refrains, einfachen, aber effektiven Beats und einer cleveren Marketingstrategie avancierten die fünf Frauen zu globalen Superstars.

Gleichzeitig rollte die Welle der Boygroups über die Weltbühne. Backstreet Boys, NSYNC oder Take That kombinierten Choreografie, Looks und einschmeichelnde Popsounds. Ihre Harmonien passten perfekt ins Radioformat, ihre Musikvideos liefen rauf und runter in den frisch gestarteten Musikkanälen wie MTV Europe oder VIVA. Die Popmusik dieser Jahre wurde deshalb nicht nur zum Hörerlebnis, sondern auch zum visuellen Ereignis. Zahllose Teenager kauften Poster, T-Shirts oder Magazine, während Neueinsteiger aus Casting-Shows nahtlos in den Markt integriert wurden. Schon hier zeigte sich: Musik und Kommerz verschmolzen in den 90ern enger als je zuvor.

Sampling & Mashups: Kreative Klangraubzüge und die Entstehung neuer Hits

Während im Popbereich Stars mit glamourösen Kampagnen gefeiert wurden, tobte an anderer Stelle eine ganz andere Innovationswelle: das Sampling. Dank neuer, bezahlbarer Technik wie der Akai MPC oder Software wie Cubase und Pro Tools verloren sich die heimischen Grenzen des Musikmachens zusehends. Produzentinnen und Produzenten plünderten das Klangarchiv der Musikgeschichte, um mit ihren Samplern originelle Tracks zu erschaffen. Ein kurzer Rhythmus aus einem Funk-Klassiker, ein markantes Soul-Vocal oder das knisternde Geräusch alter Jazzplatten – all das verschmolz in neuen Stücken zu einzigartigen Kombinationen.

Hip-Hop war das klarste Beispiel für diese Spielart, aber auch in der Elektronischen Musik und im Pop nutzten viele dieses Werkzeug. The Prodigy griffen in Songs wie „Smack My Bitch Up“ (1997) auf aggressive Beats und Samples zurück, während Fatboy Slim mit „Praise You“ (1998) das Wiederverwerten alter Sounds zum kreativen Statement machte. In den USA wie auch in Europa entstanden so besonders danceorientierte Hits, die auf der einen Seite handfeste Partyhymnen lieferten, auf der anderen Seite aber auch rechtliche Grauzonen schufen. Denn nicht selten führten berühmte Samples zu langwierigen Prozessen zwischen Urhebern und Neumacher*innen. Dies veränderte das Urheberrecht nachhaltig – viele Produzenten begannen, selbst winzige Schnipsel akribisch zu lizenzieren.

Der Klangmix aus Genres, Stilen und Jahrzehnten spiegelte das Prinzip wieder, dass in den 90ern Musik zunehmend weniger in Schubladen passte. Wo vorher Trennlinien zwischen Rock, Pop, Soul oder Elektronik dominierten, verschoben sich die Grenzen zusehends. Ein Song konnte in einer Indie-Disco genauso laufen wie auf der Mainstream-Party. So lernten Jugendliche und Erwachsene, dass Musik kein geschlossenes System mehr war, sondern ein ständig wachsendes Netzwerk aus Zitaten, Anspielungen und Soundschnipseln.

Rave, Techno und das große Geschäft mit dem Beat: Elektronische Innovationen und neue Märkte

Mitten im Jahrzehnt bahnte sich noch eine andere Revolution an: In Kellern, verlassenen Lagerhäusern und an den Rändern der Städte entwickelten sich die legendären Raves. Besonders in England, Deutschland und den Niederlanden blühte die Clubkultur auf. Neue Genres wie Techno, Trance und Drum’n’Bass bestimmten den Puls des Nachtlebens. Geräte wie der Roland TR-909 oder der Access Virus Synthesizer ermöglichten es, digitale Rhythmen und futuristische Klangflächen zu erschaffen.

Labels wie Warp Records oder Tresor wurden zu Synonymen für den technischen Fortschritt und die Lust am Experimentieren. Hier entstanden Tracks, die weniger auf klassische Songstrukturen als auf stetige Steigerung und rhythmische Transparenz setzten. Künstler wie The Chemical Brothers oder Daft Punk verbanden in Werken wie „Homework“ (1997) akribisch programmierte Beats mit Funk- und Discosamples, sodass ein ganz neuer Soundkosmos entstand.

Dabei war die elektronische Szene keineswegs nur ein Nischenphänomen. Rave-Events wie die Love Parade in Berlin, anfangs eine kleine politische Demonstration, füllten binnen weniger Jahre den gesamten Tiergarten mit Hunderttausenden Feiernden. Hier wurden Grenzen zwischen Underground und Mainstream durchlässig. Plötzlich kauften sich Technofans Platten von Acts aus Detroit oder Chicago, während Techno-DJs mit Majorlabels um Chartplatzierungen rangen. Elektronische Musik konnte tatsächlich in den Mainstream vorstoßen, ohne ihre Eigenart ganz aufzugeben.

Zudem wandelte sich der Markt: Die Nachfrage nach Maxi-CDs, Remixen und Compilation-Alben stieg rapide. Gleichzeitig begannen Radiosender, elektronische Sounds in die täglichen Playlists einzubauen. Selbst in Werbung, Fernsehen und Mode wurde die neue Clubästhetik zum Trend. Diese Verschmelzung zwischen Szene und Kommerz ebnete den Weg für heutige Festivalformate und internationale Künstlerkarrieren.

Von Indie-Labels bis Big Business: Der ständige Wandel der Musikindustrie

Während klangliche Experimente und technischer Fortschritt das Grundrauschen der 90er prägten, geriet auch die Musikindustrie selbst in Bewegung. Noch besaßen große Labels enormen Einfluss: Verträge mit Acts wie den Spice Girls oder Oasis wurden zu Multi-Millionen-Deals. Doch im Schatten der Branchenriesen entstanden neue Nischen und alternative Karrieremodelle.

So entwickelten unabhängige Labels unerwartete Innovationskraft, beispielsweise Domino Records oder Sub Pop. Hier erhielten Künstlerinnen und Künstler wie Pulp oder PJ Harvey mehr kreative Freiheit als je zuvor. Mit überschaubaren Budgets, aber großem Enthusiasmus, betraten diese Acts die Bühnen der Indie-Festivals oder schafften es in unabhängige Charts. Statt auf große Studios zu setzen, nutzten sie günstige Produktionsmittel und das Netzwerk engagierter Fans.

Die beginnende digitale Vernetzung – etwa durch das frühe Internet, Foren und Email-Newsletter – verstärkte diesen Trend. Musik konnte nun außerhalb klassischer Vertriebsketten beworben und verkauft werden. Plötzlich blühte ein internationaler Austausch: Fanzines reisten als PDF oder Website in Sekunden um die halbe Welt. Junge Leute entdeckten Bands aus Island, Schweden oder Japan, ohne je einen Plattenladen betreten zu haben. So wurde die Musikindustrie offener, flexibler, aber auch unsicherer: Piraterie, Raubkopien und die ersten Filesharing-Dienste wurden zur wachsenden Herausforderung.

Trends, Hypes und der kurze Boom: Musik als Ware im Multimedia-Zeitalter

Im Laufe der 90er wandelte sich Musik von einem eigenständigen Produkt immer mehr zum Teil eines großen Lifestyle-Pakets. Hits wurden nicht mehr ausschließlich über Plattenverkäufe und Konzerttickets definiert. Vielmehr entstanden vielfältige Wege der Vermarktung. So sorgte etwa die Verbreitung von Klingeltönen auf Mobiltelefonen für neue Einnahmequellen, gerade am Ende des Jahrzehnts. TV-Shows wie „MTV‘s Total Request Live“ oder „Bravo TV“ boten Musikvideos, Interviews und Gewinnspiele – Musik wurde erlebbar, konsumierbar, überall zugänglich.

Neue Zielgruppen wurden erschlossen: Für jeden Geschmack, jeden Stil und jede Altersgruppe gab es die passende musikalische Verpackung. Kinder hörten Aqua‘s „Barbie Girl“, Erwachsene genossen Trip-Hop à la Massive Attack, während Metal-Fans zu Rammstein oder Metallica griffen. Werbewirksame Kooperationen zwischen Bands und Modefirmen waren ebenso Alltag wie limitierte CD-Editionen, Promoaktionen an Tankstellen oder Radiosender-Specials zur Veröffentlichung neuer Alben.

Zudem wuchs die Bedeutung von Musikmessen, Award-Shows und internationalen Veranstaltungen. Labels bauten ihre Stars gezielt als Marken auf, Künstler wurden zu Werbebotschaftern für Autos, Softdrinks oder Turnschuhe. Die einst reine Kunst der Musik wurde zum Spielball wirtschaftlicher Interessen. Dabei entstand eine Atmosphäre, in der Innovation und Kommerz ständig um die Vorherrschaft rangen – ein Spannungsfeld, das bis heute nachwirkt.

Darüber hinaus begannen neue Formen der Zusammenarbeit: Bands arbeiteten mit DJs, Produzenten oder Videokünstlern zusammen. Crossovers zwischen Rap und Rock, Pop und Elektronik oder zwischen britischer und amerikanischer Musik führten zu globalen Megahits, wie „No Scrubs“ von TLC oder „Believe“ von Cher. Diese Offenheit markierte einen Tiefenwandel im Musikverständnis: Kreativität kannte keine festen Grenzen mehr und der globale Markt machte rasante Karrieren möglich.

Rückblickend: Die 90er als Sprungbrett für die heutige Musiklandschaft

In ihrer Vielschichtigkeit und kreativen Energie wirkten die 1990er Jahre wie ein Labor für all das, was heute in der Musikwelt selbstverständlich ist. Digitalisierung, Vernetzung und das Nebeneinander unterschiedlichster Stilrichtungen legten die Grundlagen für moderne Märkte und innovative Karrierewege. Auch wenn die Herausforderungen immer komplexer wurden, öffneten die 90er Türen für Experimentierfreude und Vielfalt.

Zwischen Boygroup-Hysterie, Techno-Exzessen und Sampling-Kultur spiegelte sich in den Märkten der Zeit ein neues Verständnis davon, was Musik leisten kann – als Kunst, als Ware und als Sprache einer ganzen Generation.

Tanzfieber und Jugendkultur: Wie die Musik der 90er das Lebensgefühl veränderte

Generation X und der Soundtrack des Umbruchs

Zu Beginn der 1990er Jahre befand sich die Jugendkultur in einer Phase des Wandels: Die sogenannten „Generation X“-Jahrgänge – aufgewachsen im Schatten des Kalten Krieges, in einer Welt voller wirtschaftlicher Unsicherheiten und gesellschaftlicher Brüche – fanden in der Musik ihrer Zeit Ausdruck für Ratlosigkeit, Zweifel, aber auch für neuen Mut. Bands wie Nirvana oder Pearl Jam, die im vorherigen Abschnitt ausführlich vorgestellt wurden, gaben dem inneren Zwiespalt vieler Jugendlicher eine Stimme.

Konflikte mit veralteten Werten, der Wunsch nach Authentizität sowie das Gefühl, Teil einer „verlorenen“ Generation zu sein, spiegelten sich nicht nur in den Texten, sondern auch in den von Grunge geprägten Sounds wider. Das ikonische Bild des flanellhemdtragenden Teenagers mit Discman auf dem Weg zur Schule war plötzlich überall Realität – ob in Seattle, London oder Berlin.

Im Alltag hieß das: Jugendliche diskutierten erstmals offen über psychische Gesundheit und Tabuthemen wie Suizid oder Sucht, inspiriert etwa durch Lieder wie „Jeremy“. Die ehrliche, manchmal schonungslose Art der Künstler wurde zu einem wichtigen Impuls für Debatten in Familie, Schule und Medien. Der zuvor beschriebene Einfluss alternativer Musik strahlte weit über die Jugendkultur hinaus – neue Werte wie Individualität und kritische Selbstreflexion kamen ins Zentrum gesellschaftlicher Diskussionen.

Mode, Sprache und Medien: Musik als Lifestyle-Motor

Mit dem Aufstieg international erfolgreicher Bands, Girlgroups und Boygroups liefen die Scheinwerfer der Popkultur auf Hochtouren. Die Musik der 1990er Jahre prägte die Alltagskultur weit über Kopfhörer und Konzertbühnen hinaus: Popstars waren allgegenwärtig in Zeitschriften, Fernsehshows und Radioprogrammen.

Stil wird plötzlich zum sichtbaren Teil der Musikidentität: Inspiration kam in Form von Plateaustiefeln, Baggy Pants, bunten Trainingsanzügen oder Hawaii-Hemden. Wer einen Walkman oder Discman mitführte, signalisierte Zugehörigkeit. Junge Leute griffen modische Trends auf, die von Musikvideos und Starfotos vorgemacht wurden. Auf den Schulhöfen wurde nicht nur nachgesungen, sondern auch nachgeahmt – Kleidung, Frisuren, sogar Ausdrucksweisen orientierten sich an den angesagten Acts.

Auch die Sprache wandelte sich. Slang-Ausdrücke wie „Cool“, „Peace“ oder „Yo“ – aus der Welt des Hip-Hop kommend – tauchten im deutschen, französischen oder britischen Alltag auf. Manche Sprüche – zum Beispiel das von den Spice Girls popularisierte „Girl Power“ – wurden regelrecht zu Parolen und fanden Eingang in politische Debatten.

Die Rolle der Medien verstärkte diesen Trend. Musikfernsehen, insbesondere Formate wie MTV Europe oder VIVA, machte aus Musik Stars ein tägliches Erlebnis. Wie bereits erwähnt, wurden Musikvideos zu Inszenierungen globaler Trends, und die Künstler nutzten diese neue Bühne geschickt, um sich und ihre Botschaften zu inszenieren. Die mediale Dauerpräsenz schuf neue Idole – und sorgte für einen kollektiven Pop-Lifestyle, der sich erstmals wirklich international anfühlte.

Globalisierung, Identität und kulturelle Vielfalt

Während amerikanischer und britischer Pop weiter die Charts dominierten, öffnete sich die Popkultur der 90er Jahre gegenüber neuen Einflüssen. Die zunehmende Globalisierung sorgte dafür, dass Musiker*innen aus verschiedensten Teilen der Welt Präsenz bekamen – besonders deutlich im Bereich *World Music*.

Mit der Verbreitung des Internets – zunächst zwar langsam, aber stetig – fanden auch regionale Stile wie Latin Pop oder K-Pop mehr Aufmerksamkeit. Ricky Martin und Shakira schafften mit ihren englischsprachigen Hits große Durchbrüche, während Boyz II Men und TLC neue Maßstäbe für R&B und Soul setzten. In Europa kam die Eurodance-Welle mit Acts wie 2 Unlimited oder Dr. Alban auf, deren Hymnen überall in Clubs liefen.

So wurde Musik zusehends zum Zufluchtsort unterschiedlichster Identitäten. In Berlin feierte man türkische Popmusik, in Paris erlangte afrikanischer Rap die Aufmerksamkeit der Szene, während London von asiatisch-britischen Acts wie Cornershop oder Talvin Singh geprägt wurde. Die Pluralität an Stilen und Einflüssen bedeutete, dass jede und jeder einen eigenen Sound finden konnte, der zur eigenen Lebensgeschichte passte.

Gleichzeitig begann die Anerkennung von Diversität in der Popkultur: Künstlerinnen nahmen selbstbewusst feministische oder queere Perspektiven ein, zum Beispiel k.d. lang oder Melissa Etheridge. Themen wie Geschlecht und sexuelle Identität hatten erstmals breite, öffentliche Bühnenpräsenz, was sowohl für Betroffene als auch Verbündete einen neuen Möglichkeitsraum eröffnete.

Clubkultur und die Geburt der elektronischen Gemeinschaft

Mit der Expansion von Techno, House und anderen elektronischen Musikrichtungen entwickelte sich eine völlig neue Art, Musik zu erleben. Besonders in deutschen Städten wie Frankfurt, Berlin und Köln entstanden Clubs und Raves, die als Treffpunkte für Gleichgesinnte galten. Das Nachtleben wurde zum Schmelztiegel verschiedener sozialer Schichten – niemand fragte mehr nach Herkunft, Geschlecht oder Bildungsabschluss; im Club zählte nur der Moment, der Beat, das Gemeinschaftsgefühl.

Berühmt geworden sind legendäre Veranstaltungsorte wie das Berghain oder das Tresor in Berlin, wo sich junge Menschen bis in die frühen Morgenstunden von treibenden Bässen und ständig pulsierenden Lichtern treiben ließen. Die „Love Parade“ wurde zum Symbol einer neuen, friedlichen Kultur der Zusammenkunft: 1997 versammelten sich mehr als eine Million Menschen unter dem Motto „Friede, Freude, Eierkuchen“ auf der Straße des 17. Juni und zelebrierten Musik als grenzüberschreitende Sprache.

Die elektronische Szene führte aber nicht nur zu neuen Formen sozialer Interaktion – sie spiegelte auch gesellschaftliche Entwicklungen: Abseits von Konventionen schufen sich junge Leute temporäre Freiräume, fern von Leistungsdruck, Statussymbolen oder Autorität. Der Rave wurde so zum Protest gegen Engstirnigkeit und Stillstand.

Musik, Politik und kollektive Bewegungen

Viele Künstler und Musikgenres standen in engem Austausch mit politischen Bewegungen. Grunge und Alternative Rock artikulierten das Lebensgefühl ganzer Generationen, aber auch Hip-Hop und Rap wurden zu wichtigen Plattformen für gesellschaftskritische Botschaften.

Mit Rap eröffnete sich ein Sprachrohr, besonders für People of Color, um Themen wie Diskriminierung, Polizeigewalt oder rassistische Politik sichtbar zu machen. Wegweisende Acts wie Public Enemy oder Dr. Dre setzten neue Standards: Ihre Musik zeigte, dass persönliche Geschichten und politische Kritik Hand in Hand gehen konnten. Im deutschsprachigen Raum sorgten Bands wie Die Fantastischen Vier oder Blumentopf für die Verbreitung von Rap als Ausdrucksmittel – viele Jugendliche entdeckten so erstmals die Kraft des gesprochenen Wortes, um gesellschaftlichen Wandel zu fordern.

Musik diente in den 1990ern immer häufiger als Medium für Proteste: Benefiz- und Friedenskonzerte, etwa für die von Krieg geprägte Region des ehemaligen Jugoslawiens, fanden große Resonanz, auch im Fernsehen. Künstler zeigten Präsenz bei Anti-Kriegs-Veranstaltungen oder kämpften für LGBTQ+-Rechte und Antirassismus. Die neuen globalen TV-Kanäle verstärkten die politische Wirkungskraft solcher Initiativen, etwa indem sie Live-Konzerte ausstrahlten, die Millionen von Zuschauern erreichten.

Wandelnde Rollenbilder – Selbstermächtigung und Empowerment

Die Musik der 90er Jahre wurde zur Bühne für neue Rollenmodelle. Besonders Frauen und queere Künstler*innen wagten den Schritt ins Rampenlicht und beeinflussten Selbstbilder weltweit. Die Spice Girls standen für eine neue Art von Pop-Feminismus – ihr Auftritt sendete die Botschaft: „Jede Frau kann alles schaffen.“ Auch Künstlerinnen wie Lauryn Hill, Alanis Morissette oder Missy Elliott veränderten das Bild der selbstbestimmten, unabhängigen Musikerin nachhaltig.

Im Hip-Hop etablierten sich weibliche Acts wie Queen Latifah oder Salt-N-Pepa, die lustvoll mit Geschlechterrollen spielten und Tabus brachen. Die gesellschaftliche Wirkung dieser Vorbilder war enorm: Mädchen trauten sich, ihren eigenen Stil zu entwickeln und sich über Rollenklischees hinwegzusetzen.

Gleichzeitig zeigte sich ein gesteigertes Bewusstsein für Vielfalt und Inklusion – sowohl auf als auch hinter den Bühnen. Dies führte dazu, dass die Musikszene insgesamt bunter, radikaler und offener wurde. Vielfältige Perspektiven bereicherten nicht nur die Songtexte, sondern auch die Vorstellungen davon, wie ein Star aussehen, klingen und denken darf.

Musik und Kommerz – Die Entstehung neuer Konsumwelten

Die Musikindustrie erkannte das kommerzielle Potenzial des neuen Jugend- und Pop-Lifestyles schnell: Stars wurden zu Marken, Musikvideos zu einer Art Produktwerbung. Plattenfirmen nutzten Künstlerprofile, um Modeketten, Softdrinks und Technikprodukte zu bewerben. Kooperationen mit großen Sport- oder Modelabels, wie etwa zwischen den Backstreet Boys und Pepsi, bestimmten den Ton der Werbekampagnen.

Darüber hinaus entstanden neue Konsumwelten, etwa durch Franchise-Produkte, Poster, Sammelkarten oder das frühe Merchandising. Für Jugendliche wurde Musik zum Zugangscode einer eigenen Welt – ob als Klingelton auf dem Nokia-Handy, stylishes Accessoire oder Gesprächsthema beim Pausenbrot.

Ein weiterer Schub entstand durch die Verbreitung digitaler Musik ab Ende der 90er: Napster, MP3 und der CD-Brenner veränderten nicht nur den Kauf, sondern auch das Teilen von Musik grundlegend. Die damit verbundene massenhafte Verfügbarkeit stellte Vorstellungen von Besitz, Urheberrecht und Fankultur auf den Kopf.

Abschied von der Einheitskultur – Pluralisierung der Hörgewohnheiten

Die 1990er Jahre markierten das Ende einer musikalischen Einheitskultur. Durch das Nebeneinander unterschiedlichster Stile – von Techno auf deutschen Autobahnraves bis Country in amerikanischen Vororten – differenzierten sich Hörgewohnheiten und Szenen. Plattformen wie Musikfernsehen und die ersten Internetportale ließen Nischen und Subkulturen entstehen, die unabhängig von Mainstream und geographischer Herkunft funktionierten.

Freundeskreise und Cliquen fanden eigene Identitäten im Soundtrack ihres Alltags. Ob auf dem Weg zur Schule mit dem selbst aufgenommenen Mixtape oder in der Großraumdisco mit dem Eurodance-Hit des Monats – Musik war immer mehr Ausdrucksmittel und Distinktionsmerkmal zugleich.

So erwuchs aus der Musik der 90er das Gefühl, selbst Akteur in einem ständig wechselnden, global vernetzten Kulturraum zu sein. Wer damals aufwuchs, hat bis heute die Klänge, Bilder und Impulse dieser Jahre im Gepäck – das Lebensgefühl der 1990er lebt so in unzähligen Facetten im Alltag weiter.

Von Raves bis Rock am Ring: Wie die 90er das Live-Erlebnis neu erfanden

Festivalfieber auf allen Kontinenten: Die neue Sehnsucht nach Gemeinschaft

Als die 1990er Jahre anbrachen, wehte ein frischer Wind durch die Welt der Musikveranstaltungen. Plötzlich war das Live-Erlebnis nicht mehr nur Beiwerk zum Musikhören, sondern wurde für Millionen zum sozialen Mittelpunkt. Internationale Musikfans strömten im Sommer über Felder, Campingplätze und in Stadien – stets auf der Suche nach den größten gemeinsamen Emotionen und den neuesten Trends.

Die Festivals der 90er gingen dabei weit über die klassischen Rock- und Pop-Open-Airs hinaus. Während längst etablierte Events wie das britische Glastonbury Festival jedes Jahr Zehntausende aus aller Welt anzogen, wuchs in vielen Ländern eine kaum überschaubare Vielfalt neuartiger Festivals heran. Die Szene wurde bunter: Von reinen Techno-Raves unter freiem Himmel bis zu mehrtägigen World Music-Festivals, die Kulturen von vier Kontinenten auf einer Bühne vereinten.

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit spiegelte sich im Festivalerlebnis wider. Wer etwa auf das legendäre Lollapalooza in den USA reiste, feierte nicht nur Konzerte, sondern gehörte einer Bewegung an. Dort trafen sich Fans von Grunge, Alternative Rock und Indie und verwandelten den Tourtross, der von Stadt zu Stadt zog, in ein mobiles Sommercamp der Generation X. Neue Bekanntschaften wurden geschlossen, Erinnerungen im Zeltwach gehalten, und für viele wurde der Festivalbesuch zum wichtigsten Höhepunkt des Jahres.

Rave-Kultur und Love Parade: Elektronische Musik erobert die Massen

In den Städten Europas entstand in den 1990ern eine bis dahin nie dagewesene Partykultur. Allen voran zog die Love Parade Hunderttausende auf die Straßen von Berlin. Was 1989 mit wenigen Enthusiasten begann, wurde schon bald zu einem globalen Magneten für Fans von Techno, House und Trance. Die Musik dröhnte von Trucks, auf der Straße tanzten Menschen aus unterschiedlichsten Ländern, und gemeinsam feierten sie, dass Musik keinen Unterschied zwischen Herkunft, Hautfarbe oder Alter macht.

Dabei entwickelte sich eine eigene Kultur des kollektiven Erlebens. Typisch für diese Raves: Statt einer klassischen Konzertbühne stand oft der DJ im Mittelpunkt. Namen wie WestBam, Marusha oder Sven Väth avancierten zu Stars, deren stilprägende Mixe noch Jahrzehnte später als Soundtrack dieser Bewegung gelten. Das Publikum bewegte sich nicht in Sitzreihen, sondern war Teil einer energiegeladenen, rhythmusbasierten Masse. Lichter, Laser und der dumpfe Bass sorgten für ein Ganzkörper-Erlebnis, das viele Besucher prägte und dem nächtlichen Alltagsgrau entgegengesetzt wurde.

Gleichzeitig entstanden auch abseits der ganz großen Straßenparaden neue Formen der musikalischen Versammlung. Der „illegalen Rave“ – oft in verlassenen Fabrikhallen oder auf Wiesen vor der Stadt – wurde zu einem Symbol für Freiheit und spontane Kreativität. Hier experimentierten DJs mit neuen Sounds, mischten Digitaltechnologien mit analogen Instrumenten und inspirierten zahllose Nachwuchskünstler, ihre Musik selbst zu produzieren.

Megabühnen und Mainstream: Rockfestivals im neuen Gewand

Während elektronische Musikkultur eine nie dagewesene Sichtbarkeit erreichte, blieben auch traditionelle Rock- und Popfestivals der 90er prägend. Der Wunsch nach großen Live-Erlebnissen ließ die Zuschauerzahlen international kontinuierlich steigen. In Europa entwickelte sich das Rock am Ring am Nürburgring zum Anziehungspunkt für internationale Superstars und einheimische Größen zugleich.

Von U2 bis Die Ärzte, von R.E.M. bis Metallica – das Line-Up war so international wie generationenübergreifend. Hier kamen Fans unterschiedlicher Musikstile zusammen, um bis in die Nacht zu feiern und gemeinsam zu singen. Neben den berühmten Headlinern boten solche Festivals vielen Nachwuchsacts eine Bühne, auf der sie ihre ersten Schritte vor großem Publikum machten. Die Mischung aus bekannten Namen und Newcomern gehörte ebenso zum Erfolgsrezept wie die Vielfalt an Stilen: Indie, Grunge, Hip-Hop und Alternative Rock teilten sich die Bühne.

Von diesen Megabühnen aus wurden auch gesellschaftliche Botschaften verbreitet. So nutzten Bands wie Pearl Jam oder Rage Against the Machine ihre Auftritte, um gegen soziale Ungerechtigkeit und politische Missstände zu protestieren. Live-Musik wurde so zum Sprachrohr für Kritik und Aufbruch, Publikum und Künstler verband ein Gefühl von Teilhabe am Zeitgeist.

Vom Kulturimport zum Exportschlager: Globale Festivalaustausch und internationale Gastspiele