Pulsierende Rhythmen, globale Stimmen: Afrobeat bewegt die Welt

Afrobeat vereint traditionelle westafrikanische Klänge mit modernen Einflüssen, geprägt von Fela Kuti seit den 1970er-Jahren. Energetische Blasinstrumente, komplexe Rhythmen und politische Texte prägen diesen unverwechselbaren Musikstil, der internationale Tanzflächen erobert.

Vom kolonialen Chaos zum Klang der Unabhängigkeit: Wie Afrobeat Geschichte schrieb

Die Nacht, in der Altes auf Neues traf: Westafrika im Wandel

Westafrika in den 1950er und 1960er Jahren war geprägt von enormen Umwälzungen. Viele afrikanische Nationen erlangten in dieser Zeit ihre politische Unabhängigkeit von kolonialen Mächten wie Großbritannien oder Frankreich. Doch diese neue Freiheit brachte nicht nur Hoffnung, sondern auch Unsicherheit und Unruhe. In Städten wie Lagos mischten sich die Euphorie der Unabhängigkeit mit dem Erbe jahrzehntelanger Unterdrückung – eine explosive Mischung.

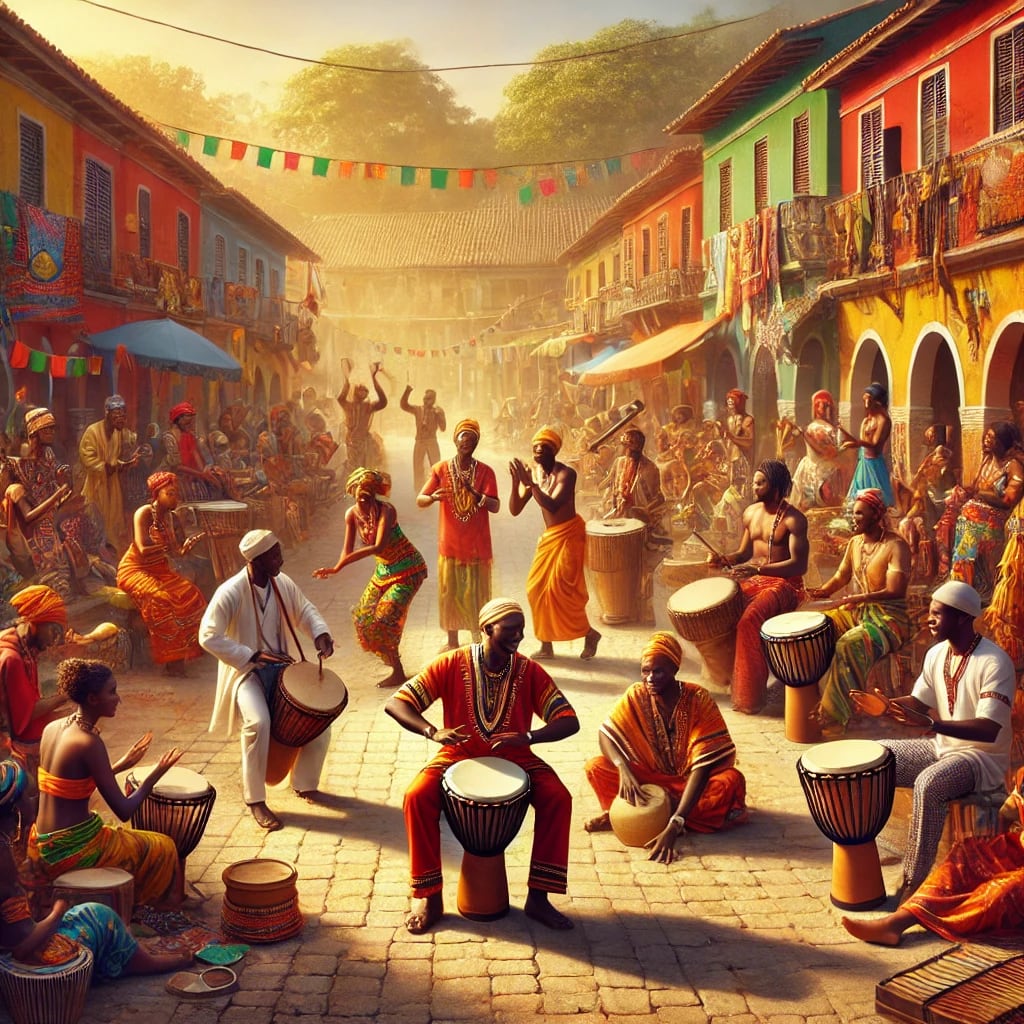

Musikalisch trafen dabei die Klänge der traditionellen westafrikanischen Kulturen – etwa die Yoruba-Trommeln oder die anspruchsvoll verschachtelte Rhythmik des Highlife – auf moderne Tanzmusik aus Europa und den USA. In den Clubs der Millionenmetropole Lagos pulsierte das Nachtleben, neue Rhythmen und Ideen breiteten sich rasend schnell aus.

Der Radiosender wurde für viele junge Afrikaner zum Fenster in die Welt. US-amerikanischer Funk, britischer Beat und soulgetriebene Grooves prägten die nächtlichen Tanzflächen ebenso wie uralte Gesänge. Doch wenige konnten ahnen, dass aus diesem kreativen Schmelztiegel ein völlig neuer Sound entstand, der später als Afrobeat Musikgeschichte schreiben würde.

Fela Kuti und die Stunde der Befreiungsklänge

Mitten in dieser Zeit des kulturellen Aufbruchs war es ein junger, charismatischer Musiker, der alles verändern sollte: Fela Kuti. Geboren 1938 in Nigeria, kam er schon früh in Kontakt mit westlicher Musik, da er aus einer gebildeten und politisch aktiven Familie stammte. Während eines längeren Aufenthalts in London ab 1958, wo er an der Trinity College of Music Jazz und klassische Musik studierte, lernte er erstmals die Musikszenen Europas kennen.

Noch prägender wurde eine Reise in die USA im Jahr 1969. In Los Angeles kam Fela hautnah mit Bürgerrechtsbewegungen in Kontakt, spürte die Energie des Black Power-Gedankens und ließ sich von James Brown und dem aufstrebenden Funk-Sound inspirieren. Die Verbindung von politischer Botschaft und musikalischer Radikalität brannte sich tief in ihn ein.

Wieder zurück in Nigeria, gründete er zusammen mit der Koola Lobitos Band das, was bald als Afrobeat bekannt werden sollte. Fela verknüpfte traditionelle westafrikanische Elemente mit westlichem Funk, Jazz und Soul. Seine Songs waren lang, hypnotisch, und oft politisch kantig – eine musikalische Rebellion gegen die bestehenden Verhältnisse.

Tradition trifft Innovation: Der Sound der Revolution

Afrobeat schöpft seine Kraft aus Gegensätzen. Einerseits steht die Tradition der Yoruba mit ihren polyphonen Trommelstrukturen und vielstimmigen Gesängen. Andererseits bringen westliche Einflüsse wie Funk-Grooves und Bläsersätze eine neue Dynamik in das musikalische Gefüge.

Die ersten Kompositionen von Fela Kuti und seiner Band, die ab 1970 unter dem Namen Africa ’70 auftraten, waren ein Schmelztiegel dieser Einflüsse. Charakteristisch ist der Aufbau der Stücke: Oft beginnen sie mit einem langen instrumentalen Intro – dabei treiben Bass und Schlagzeug das Tempo an, während die Bläser Einwürfe liefern, die an Jazz erinnern. Dann setzt Fela mit seinem markanten Gesang ein, der häufig auf Yoruba, Pidgin-Englisch oder einer Mischung aus beiden vorgetragen wird.

Afrikanische Perkussionsinstrumente – Bata-, Kongas und andere Trommeln – sorgen für einen wuchtigen Rhythmusteppich. Darüber legt sich der Bläsersatz wie eine kraftvolle Klangwand. Diese Mischung aus Präzision und Vitalität war einzigartig. Sie löste in der jungen afrikanischen Generation ein neues Selbstbewusstsein aus: Musik wurde zum Symbol für Unabhängigkeit, politisches Bewusstsein und kulturellen Stolz.

Lagos als Kreativlabor: Der Klang der Millionenstadt

Ohne den Nährboden der pulsierenden Metropole Lagos wäre Afrobeat kaum vorstellbar. Die Stadt war in den 1970ern ein Zentrum der Migration, des Straßenlebens und der improvisierten Kultur. Hier entstanden Clubs wie der legendäre Shrine, Felas musikalische Heimat und zugleich eine gesellschaftspolitische Arena.

In diesen Clubs trafen sich Studenten, Intellektuelle, Arbeiter und Künstler verschiedenster Herkunft. Neue Ideen wurden diskutiert, Musikstile ausprobiert und das kollektive Lebensgefühl urbaner Afrikanerinnen und Afrikaner wurde zur treibenden Kraft. Afrobeat entwickelte sich mitten in diesem Schmelztiegel – rau, direkt und kompromisslos.

Darüber hinaus wurde die Straße zum wichtigen Resonanzraum der Musik. Konzerte waren politische Statements, oft unter Polizeischutz, manchmal wurden sie gewaltsam aufgelöst. Viele Songs von Fela Kuti wie Zombie (1976) waren direkt gegen Militärdiktaturen und korrupte Regierungen gerichtet. Afrobeat wurde zum Sprachrohr für Unterdrückte und zur Energiequelle für Proteste und Bewegungen.

Politische Leidenschaft und revolutionärer Mut im Klang

Die politische Dimension von Afrobeat unterscheidet ihn von vielen anderen afrikanischen Musikströmungen. Während etwa Highlife vorwiegend Unterhaltung bot, machte Fela Kuti die Bühne zur Plattform seines Widerstands. Er griff in seinen Songs Themen wie Korruption, Polizeigewalt und Unterdrückung auf – und riskierte dafür Verfolgung, Gefängnis und Angriffe.

Felas Mutter, die angesehene Frauenrechtlerin Funmilayo Ransome-Kuti, war Vorbild für seinen Kampfgeist. Der Musiker knüpfte an ihren Mut an und wurde selbst zur Symbolfigur. Afrobeat entwickelte sich so zu einer Form des musikalischen Aktivismus – die Musik gab den Marginalisierten eine Stimme, sie forderte soziale Gerechtigkeit und politische Veränderung.

Diese Haltung inspirierte nicht nur junge Menschen in Nigeria, sondern weit über die Landesgrenzen hinaus. Besonders in Ghana, Benin, Togo und später auch in Ländern wie Südafrika und im Westen wurde der rebellische Sound aufgenommen und weiterentwickelt. Musiker wie Tony Allen, Felas langjähriger Schlagzeuger, prägten den Stil maßgeblich mit und machten ihn international bekannt.

Musik als Spiegel der afrikanischen Wirklichkeit

Afrobeat war und ist viel mehr als eine musikalische Innovation – er spiegelt die gesellschaftliche Realität vieler Westafrikaner wider. Die harten Lebensbedingungen in den Städten, die Suche nach Identität und Unabhängigkeit, der Stolz auf die eigene Kultur: All das fand erstmals in einer international beachteten Musikform seinen Ausdruck.

Die politischen Texte, die komplexen Rhythmen und die langen Improvisations-Passagen machten Afrobeat zur Stimme einer Generation. In Liedern wie Water No Get Enemy (1975) oder Shakara spüren Hörerinnen und Hörer die Wut und Hoffnung jener Zeit. Die Musik brachte Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen – auf der Straße, im Club oder bei Protestmärschen.

Afrobeat wuchs damit zur Identifikationsplattform für Millionen Menschen, die ihre Geschichten und Träume dort wiederfanden. Der Austausch zwischen lokalen und globalen Einflüssen veränderte nicht nur die afrikanische Musik, sondern auch das gesellschaftliche Bewusstsein.

Vom lokalen Szene-Hit zur globalen Bewegung

Mit dem aufkommenden internationalen Interesse an afrikanischer Kultur in den 1970er und 1980er Jahren begann Afrobeat, seinen Siegeszug um die Welt. Musiker wie Ginger Baker (ehemals Cream) kamen nach Nigeria, um mit Fela und seinen Musikern zu spielen. Internationale Plattenlabels veröffentlichten Aufnahmen, der Sound wanderte auf Festivals, in Clubs und ins Radio nach Europa, Amerika und später auch Asien.

Gerade in einer Zeit, als globale Popkultur und politische Protestkultur miteinander verwoben waren, traf der energiegeladene, unangepasste Klang des Afrobeat einen Nerv. Junge Menschen von New York bis Berlin fühlten sich von der wilden Freiheit der Musik und ihrer politischen Botschaft gleichermaßen angesprochen.

In der Folge entstanden weltweit Ableger und neue Spielarten. Künstler aus Europa, den USA oder Brasilien griffen raffiniert Afrobeat-Elemente auf – der originäre Sound wurde in neue Kontexte übertragen, oft als Zeichen von Solidarität und Verbundenheit mit den Werten und Visionen der afrikanischen Jugend.

Der historische Hintergrund von Afrobeat ist damit eine Geschichte von Hoffnung, Widerstand und radikaler Neugestaltung – getragen von modernen Rhythmen und tiefen Wurzeln in der westafrikanischen Tradition, die bis heute nachklingen.

Klangwellen aus Lagos: Wie Afrobeat seine eigene musikalische Sprache fand

Der Herzschlag Westafrikas: Rhythmus als Lebensader

Wer zum ersten Mal einen typischen Afrobeat-Song hört, merkt sofort: Hier ist der Rhythmus alles. Ohne ihn wäre diese Musik undenkbar. Fela Kuti, der an der Wiege des Genres stand, sagte einmal, Afrobeat beginne mit dem Puls Westafrikas – jener rhythmischer Kraft, die schon in Dorfplätzen, auf Festen und bei Zeremonien zu spüren war.

Doch was macht den Afrobeat-Rhythmus so besonders? Anstelle eines geradlinigen Beats, wie in vielen westlichen Popsongs, bildet der Afrobeat eine vielschichtige Struktur. Mehrere Trommeln und Percussioninstrumente legen verschlungene Muster übereinander. Etwas, das in der Musik als Polyrhythmik bezeichnet wird. Gemeint ist die Verschmelzung unterschiedlicher Rhythmen, die gleichzeitig laufen und sich gegenseitig ergänzen. Typischerweise hört man dabei traditionelle Instrumente wie die Talking Drum, Congas, die doppelköpfige Bata-Trommel und Shaker. Jedes Instrument bringt seinen eigenen Rhythmus mit, der sich harmonisch in das größere Ganze einfügt. Für Außenstehende wirkt das zunächst chaotisch, doch dahinter steckt ein ausgeklügeltes System.

Dieser Rhythmus ist kein Beiwerk, sondern Herzstück. Oft dauern Afrobeat-Kompositionen deutlich länger als gängige Popsongs, nicht selten 10 bis 15 Minuten oder sogar mehr. Das hat einen Grund: Das rhythmische Grundgerüst wird so lange wiederholt, bis es fast in Trance versetzt. Musiker und Publikum steigen gemeinsam in diesen Sog ein, die Musik wird zu einer Reise, auf der sich klangliche Schichten allmählich entfalten. Besonders live führte das zu rauschenden Nächten in Klubhütten, auf Straßenpartys und in den legendären Läden von Lagos.

Bass, Gitarre und Groove: Afrobeat als tanzbarer Klangteppich

Neben den komplexen Trommelstrukturen nimmt die Bassgitarre im Afrobeat eine tragende Rolle ein. Sie gibt gewissermaßen den Klebstoff, der alle Soundfragmente zusammenhält. Anders als beim Funk aus den USA spielt der Bass im Afrobeat oft durchgehende rhythmische Muster, die wie endlose Schleifen wirken und die Musik antreiben. Diese ostinate Spielweise – ein Begriff, der sich auf sich ständig wiederholende musikalische Figuren bezieht – funktioniert wie das ständige Pulsieren einer Maschine, die nicht zu stoppen ist.

Gleichzeitig tauchen elektrische Gitarren auf, gespielt in kurzen, perkussiven, oft stakkatoartigen Mustern. Sie tragen keine Melodien im klassischen Sinn, sondern fügen klangliche Texturen hinzu, ähnlich wie Pinselstriche auf einer Leinwand. Ihr Sound ist meist „clean“, also wenig verzerrt – im Gegensatz zu vielen westlichen Rockbands jener Zeit. Die Gitarre spielt häufig Syncopen, also Noten, die gegen den offensichtlichen Rhythmus gesetzt werden. Das erzeugt eine leichte Spannung im Ohr und bringt zusätzliche Energie.

Miteinander bilden Bass und Gitarre eine Einheit, deren Groove kaum jemandem die Füße stillstehen lässt. Dieser Sound war von Anfang an zum Tanzen gemacht – nicht als leises Kopfkino, sondern als Einladung, auf die Straße zu gehen, zu feiern und sich gemeinsam im Rhythmus zu verlieren.

Die Magie der Bläser: Gebläse als Signatur

Besonders charakteristisch für Afrobeat ist der Einsatz von Blasinstrumenten. Schon in den ersten Takten setzt meist eine mächtige Hornsection ein, oft bestehend aus Trompeten, Saxofonen und Posaunen. Ihre Fanfaren sorgen für Erhabenheit und Kraft, sind manchmal scharf wie ein Weckruf, dann wieder melodiös und beinahe hypnotisch.

Im Gegensatz zur traditionellen westafrikanischen Musik sind die Bläser im Afrobeat kein knappes Dekorationselement, sondern nehmen eine Hauptrolle ein. Inspiriert wurde dieser Ansatz durch Big Bands des Jazz und amerikanischen Soul der 1960er Jahre, etwa von James Brown und Ray Charles. Doch Afrobeat setzte das Konzept anders um: Während Jazzbläser oft improvisieren, bewegen sich die Hornlinien im Afrobeat meist in langen, zwingenden Motiven, die Songs ihre Wiedererkennbarkeit verleihen.

Neben den pompösen Riffs, die sich wie Markierungen in die Musik brennen, liefern die Bläser häufig auch kurze Einwürfe – sogenannte „Hits“. So entstehen kleine musikalische Dialoge mit der Rhythmusgruppe und den Sängern. Die Bläser geben damit dem Sound ein hohes Maß an Volumen und Ausdruckskraft. Jeder, der jemals Africa 70 oder ähnliche Bands live erlebt hat, erinnert sich an diese getriebenen Momente, in denen das Publikum wie elektrisiert reagiert.

Gesang, Sprache und Storytelling: Die Stimme als Protest

Während viele Lieder westlicher Popmusik einfache Geschichten erzählen oder Liebe besingen, ist die Stimme im Afrobeat ein Instrument des Widerstands. Schon Fela Kuti verstand seine Musik als politische Waffe. Die gesprochene oder gesungene Sprache oscilliert häufig zwischen Englisch und Yoruba – je nach Botschaft oder Zielgruppe. Zeitweise wird auch Pidgin-Englisch verwendet, um breitere Bevölkerungsschichten anzusprechen.

Im Gegensatz zu klassischen gesangsbasierten Genres steht beim Afrobeat meist nicht die „schöne“ Gesangsstimme im Vordergrund. Wichtiger ist die expressiv-rhythmische Lieferung der Texte. Oft wechseln sich Sprecherpassagen (Sprechgesang) und kurze gesungene Motive ab. Die Interaktion mit der Band ist elementar: Der Lead-Sänger, häufig auch Bandleader, gibt Anweisungen, kommentiert und reißt das Publikum mit. Diese Call-and-Response-Technik, also der Wechselruf zwischen Sänger und Chor, stammt aus alten westafrikanischen Gesangstraditionen, erhält im Afrobeat jedoch einen neuen, kämpferischen Charakter.

Die Inhalte sind selten belanglos. Es geht um Korruption, den Alltag im Großstadtleben, Polizeiwillkür oder die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Der Gesang brennt Themen in die kollektive Wahrnehmung – nicht belehrend, sondern herausfordernd, manchmal mit Ironie, oft mit Nachdruck. Musik wird so zu einem Schauplatz für gesellschaftlichen Wandel, und die Bühne verwandelt sich in einen Ort der Gegenrede.

Komplexität im Arrangement: Mehr als die Summe der Teile

Wer tiefer eintaucht, erkennt, dass Afrobeat enorm detailreich arrangiert ist. Häufig stehen mehr als zehn Musiker gleichzeitig auf der Bühne oder im Studio. Jeder bringt seine eigene Stimme, doch alles muss perfekt ineinandergreifen. Diese Kombination aus Komplexität und Organisation unterscheidet Afrobeat von vielen anderen populären Stilen seiner Entstehungszeit.

Der Songaufbau beginnt oft sehr reduziert, nur Percussion und Bass setzen ein. Nach und nach steigen Gitarre und Bläser ein, bis sich ein vielschichtiges Klangbild entwickelt. Pausen, Breaks und überraschende Dynamikwechsel strukturieren die langen Stücke. So verliert selbst ein zwanzigminütiger Song nie an Spannung.

Sample-artige Wiederholungen, Schichtungen und das gezielte Ausbreiten der musikalischen Bestandteile erinnern fast an die Produktionsweisen späterer elektronischer Musik. Trotz dieser Präzision bleibt der Sound organisch. Kleine Unsicherheiten und menschengemachte Unschärfen gehören dazu – sie machen den Afrobeat auf ganz eigene Weise lebendig.

Brückenschlag nach draußen: Einfluss und Wandel

Bereits nach kurzer Zeit war Afrobeat nicht mehr nur Musik für nigerianische Clubs, sondern ein weltweites Ereignis. Durch Migration, den Austausch mit internationalen Künstlern und zahllose Live-Tourneen wanderte der Sound von Lagos bis nach London, New York und darüber hinaus. Dabei blieb sein musikalischer Kern überraschend stabil, selbst als sich Produktionstechniken und Instrumentierung änderten.

Neue Generationen nahmen Elemente des Genres auf und kombinierten sie mit eigenen Ideen. In den 1990ern und 2000ern experimentierten Künstler mit digitalen Sounds, ohne die typischen Polyrhythmen und Bläsersätze aufzugeben. So lebte die Energie des Originals weiter, ob in elektronischen Tracks oder im Hip-Hop.

Doch ob in früheren Jahrzehnten oder im modernen Gewand: Die musikalische Handschrift des Afrobeat ist deutlich erkennbar. Sein Beat drückt weiterhin den Puls einer Gesellschaft aus, die sich im Tanz, im Protest und in der Gemeinschaft neu erfindet.

Technik, Studio und kollektives Musizieren: Band als Klangmaschine

Ein oft übersehener Aspekt ist die fast schon maschinenhafte Präzision, mit der die legendären Afrobeat-Bands arbeiteten. Während viele Studios der 1970er in Westafrika eher spärlich ausgestattet waren, nutzten Musiker das Maximum aus rudimentärer Technik. Live eingespielt, in Echtzeit, oft mit nur wenigen Mikrofonen – so entstanden viele der wegweisenden Aufnahmen von Fela Kuti und seinen Mitstreitern.

Zentrum des Geschehens blieb die Band als verschworene Einheit. Jeder Musiker musste sich auf die anderen verlassen können. Kleine Fehler wurden nicht wie in modernen Produktionen herausgeschnitten, sondern blieben als Beweis echter Interaktion erhalten. So spiegelt die Musik ein kollektives Lebensgefühl wider, bei dem individuelle Virtuosität und Zusammenspiel gleichermaßen zählen.

Diese musikalische Gemeinschaft findet sich nicht nur auf den Bühnen Westafrikas, sondern auch in den Herzen vieler Hörer weltweit. Der Klang von Afrobeat erinnert stets daran, dass große Momente nur gemeinsam entstehen.

Vielstimmige Beats und wandelnde Klänge: Die bunte Welt der Afrobeat-Subgenres

Von Lagos aus in die Welt: Wie Afrobeat neue Wege ging

Afrobeat war nie ein starrer Stil, sondern lebte von Offenheit und Veränderung. Schon in den ersten Clubs von Lagos vermischten sich westafrikanische Wurzeln mit modernen Strömungen. Doch die Entwicklung hörte nicht beim klassischen Sound von Fela Kuti auf. Seit den 1970er Jahren hat sich Afrobeat stetig weiterentwickelt und ist heute weit mehr als nur eine Spielart westafrikanischer Musik.

Junge Musikerinnen und Musiker in Accra, London oder New York griffen die Grundidee auf: Vielschichtige Rhythmen, Bläserpower und gesellschaftskritische Botschaften. Doch sie setzten zusätzlich ihre eigenen Akzente. So entstanden über die Jahrzehnte zahlreiche Facetten, die Afrobeat auch außerhalb Afrikas populär machten.

Zudem spiegeln diese neuen Varianten die Lebenswirklichkeit moderner Gesellschaften wider – ob in den Straßen von London, auf Open-Air-Festivals in Berlin oder in den Studios von Brooklyn. Jede Weiterentwicklung erzählt dabei ein neues Kapitel vom Siegeszug des Genres.

Afro-Funk und Afro-Psychedelia: Wenn Groove auf Experiment trifft

Kurz nach dem Erstarken des Afrobeat in Nigeria wagten Musiker den Schritt in noch experimentellere Gefilde. Besonders das Zusammentreffen mit dem US-amerikanischen Funk hinterließ tiefe Spuren. In Städten wie Accra oder Lagos bildete sich eine Spielart heraus, die als Afro-Funk bekannt wurde.

Im Vergleich zur klassischen Variante legte Afro-Funk noch mehr Gewicht auf Bassläufe und einen durchgehenden Groove. Künstler wie Orlando Julius und The Funkees entwickelten einen Stil, der in den 1970er Jahren auch europäische DJs begeisterte. Statt langer, ausgedehnter Jams setzten sie auf kompakte, tanzbare Arrangements. Doch die komplexe Rhythmik blieb das verbindende Element, ebenso das Bläserarrangement.

Neben dem Funk beeinflusste auch Psychedelic Rock die nigerianische Clubszene. Einige Bands experimentierten mit verzerrten Gitarrenklängen und elektronischen Effekten. Daraus entstand in den späten 1970er Jahren eine kleine, aber einflussreiche Richtung: Afro-Psychedelia. Sie mischte tranceartige Wiederholungen mit E-Gitarrensoli und sorgte für Aufsehen bei Musikliebhabern weltweit. Obwohl diese Mischung nie den Mainstream erreichte, inspirierte sie später internationale Künstler und Produzenten auf der Suche nach neuen Klangfarben.

Afrobeats: Die zeitgenössische Antwort auf westliche Popmusik

Die Bezeichnung Afrobeats – mit angehängtem „s“ – steht heute für eine moderne Musikrichtung, die traditionellen Afrobeat zwar im Namen trägt, stilistisch aber neue Wege beschreitet. Anfang der 2000er Jahre begannen vor allem junge Musiker in Nigeria und Ghana, den Klang ihrer Heimat mit modernen Clubbeats zu verbinden.

Größen wie Wizkid, Burna Boy oder Tiwa Savage stehen für diesen neuen Stil. Typisch sind eingängige Melodien, elektronische Produktionen und eine Mischung aus englischen, yoruba- oder pidgin-englischen Texten. Doch anders als der klassische Afrobeat von Fela Kuti sind politisch provokante Texte eher selten – oft geht es um Liebe, Tanz und das Lebensgefühl einer jungen, urbanen Generation.

Dieser Trend hat Afrobeat in den Mainstream katapultiert und westliche Popmusik ebenso beeinflusst wie die Clubkultur weltweit. In London feiern junge Menschen heute zu Afrobeats-Songs, DJs legen diese Klänge ebenso in New York auf wie in Johannesburg oder Paris. Gleichzeitig bleibt die Verbindung zu den westafrikanischen Ursprüngen in Form von perkussiven Elementen und treibenden Rhythmen spürbar.

Afrobeat trifft Jazz: Abenteuer zwischen Improvisation und afrikanischer Seele

Schon in den Anfangsjahren des Genres zeigte sich, wie sehr Afrobeat dem Geist des Jazz verbunden war. Besonders das Saxofonspiel von Fela Kuti und seine improvisierte Bühnenkunst verbanden den Stil mit afroamerikanischen Jazzgrößen. Dennoch entstanden im Lauf der Jahrzehnte immer wieder neue Brückenschläge zu westlichem Jazz – sowohl in Afrika als auch in Amerika und Europa.

In den 1980er Jahren griffen Bands wie Osibisa oder Manu Dibango zunehmend Jazz-Elemente auf. Sie erweiterten die klassischen Strukturen, indem sie ausgedehnte Soloparts und Harmoniewechsel einbauten. So entstand eine Spielart, die zwischen orchestraler Opulenz und groovender Unmittelbarkeit oszillierte. Noch heute interpretieren internationale Ensembles diese Mischung und übertragen die Kraft des Originals in neue Kontexte.

Modernere Vertreter wie Antibalas aus Brooklyn kombinieren seit den 2000er Jahren die Wucht westafrikanischer Percussion mit Free-Jazz-artigen Passagen. Dabei entstehen Live-Performances, die sich von Song zu Song neu erfinden – geprägt von kollektiver Improvisation, spontanem Energieaustausch und der ungebrochenen Lust am musikalischen Dialog über Kontinente hinweg.

Feminine Stimmen und globale Brücken: Afrobeat im internationalen Austausch

In der Heimat des Afrobeat waren zu Beginn meist Männer die Hauptakteure. Doch spätestens seit den 1990er Jahren reichern immer mehr Frauen das Genre mit eigenen Perspektiven an. Künstlerinnen wie Seun Kuti – Tochter von Fela Kuti – oder Sandra Izsadore haben das Genre um wichtige, frische Facetten erweitert. Ihre Texte greifen soziale Fragen, Emanzipation und kulturelle Identität auf und machen den Sound noch vielfältiger.

Zudem verleiht die internationale Vernetzung dem Genre ständig neue Impulse. Musikerinnen und Musiker aus unterschiedlichsten Ländern lassen eigene Einflüsse einfließen, sei es elektronische Musik aus Berlin, Hip-Hop aus Atlanta oder traditionelle Rhythmen aus den Anden. So entstehen neue Hybridformen, die zwar mit typischen Afrobeat-Elementen spielen, sich aber stets weiterentwickeln.

In Städten wie London oder Paris veranstalten Musiker*innen offene Sessions, um gemeinsam mit Kollegen aus aller Welt neue Klänge zu erforschen. Die so entstehenden Projekte sind selten vorhersehbar, aber immer faszinierend vielschichtig. Ein Beispiel dafür ist die aus Ghana stammende Sängerin Akua Naru, die Hip-Hop, Spoken Word und Afrobeat zu einem ganz eigenen Kosmos verbindet.

Deep Afrobeat, Worldbeat und die Soundlandschaften des 21. Jahrhunderts

Die Entwicklung des Genres beschränkt sich längst nicht mehr auf Westafrika oder die Diaspora. In den vergangenen Jahren ist eine wachsende Szene entstanden, die auf der klanglichen Vielfalt des Afrobeat aufbaut und ihn mit unterschiedlichsten Musikformen verschmelzen lässt.

Ein gutes Beispiel dafür ist der sogenannte Deep Afrobeat, der auf reduzierten Arrangements, elektronischen Soundlandschaften und hypnotischen Rhythmen setzt. Produzenten wie Oumou Sangaré oder Auntie Flo nutzen afrobeat-typische Polyrhythmen, mischen sie mit Ambient- und Houseelementen und erschaffen so ein Soundbild, das sowohl in Clubs als auch bei Chillout-Festivals Anklang findet.

Darüber hinaus lassen sich unter dem Sammelbegriff Worldbeat zahlreiche Projekte finden, die gezielt ethnische Musiktraditionen mit Pop, Jazz, elektronischer Musik oder sogar Rock vereinen. Die Bandbreite reicht von orchestralen Produktionen großer Festivals bis hin zu minimalistischen Home-Recordings. So bleibt Afrobeat eine immer neue Quelle für musikalische Entdeckungen – unabhängig von Ort, Sprache und kultureller Herkunft.

Rückbesinnung und Erneuerung: Wie junge Künstler die Wurzeln pflegen

Trotz aller Innovationen gibt es eine wachsende Gruppe junger Künstler, die bewusst an die Ursprünge des Afrobeat anknüpfen. In Städten wie Lagos, Accra oder Abidjan wird der klassische Sound gepflegt, aber frisch interpretiert. Bands wie Egypt 80 (das einstige Ensemble von Fela Kuti, heute weitergeführt durch seinen Sohn Seun Kuti) halten an der langen Form, den politischen Texten und der energiegeladenen Live-Präsentation fest.

Neue Generationen entdecken die Musik ihrer Eltern und Großeltern wieder und kombinieren sie mit aktuellen Einflüssen – etwa Hip-Hop-Produktionen, modernen Studiotechniken oder Visuals. Doch das Herzstück bleibt: kraftvolle Rhythmen, ein kollektives Musikerlebnis und Texte, die gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen.

Gleichzeitig wächst die Bedeutung digitaler Plattformen. Junge Musiker veröffentlichen ihre Songs direkt auf YouTube, Soundcloud oder Instagram und vernetzen sich so mit Gleichgesinnten weltweit. Die Community ist dadurch lebendiger denn je und kennt keine nationalen Grenzen mehr. Von Lagos bis London, von Berlin bis Brooklyn – Afrobeat verbindet die Welt in unterschiedlichsten Farben.

Klangrevolution in Lagos: Die Gesichter und Hymnen des Afrobeat

Die Bühne gehört Fela Kuti: Ein Visionär sprengt Grenzen

Wer vom Afrobeat redet, begegnet unweigerlich dem Namen Fela Kuti. In den späten 1960er Jahren stellte er alles auf den Kopf, was über afrikanische Musik gedacht wurde. Fela Anikulapo Kuti stammte aus einer angesehenen nigerianischen Familie, sein Vater ein Bildungspionier, seine Mutter eine engagierte Frauenrechtlerin. Doch Fela wollte vor allem eines: Musik machen, die die Welt verändert.

Der Aufenthalt in London am Trinity College of Music und eine schicksalhafte USA-Reise im Jahr 1969 beeinflussten ihn tiefgreifend. Besonders prägend war sein Kontakt zur Bürgerrechtsbewegung und zum radikalen Black Power-Gedanken. Fela erkannte, dass Musik mehr kann als unterhalten: Sie kann aufrütteln, provozieren und Hoffnung geben. Aus dieser Erfahrung wurde sein ganz eigener Sound – der Afrobeat – geboren. Er verstand es, westafrikanische Highlife-Rhythmen, markante Bläser, wilde Percussion und die Energie des amerikanischen Funk zu einer neuen Musik zu verweben.

Fela Kuti baute mit seiner Band Africa 70 (später Egypt 80) ein Kollektiv, das wie ein musikalischer Orkan über Nigeria hinwegfegte. Seine Bühnenauftritte waren legendär, und seine Musik wurde immer politischer: Stücke wie “Zombie” (1976) kritisierten offen das Militärregime. “Zombie” wurde zum Synonym für musikalischen Widerstand, füllte die Tanzflächen in Lagos – und brachte Kuti mehrfach ins Gefängnis. Der Song nutzt martialische Trommeln, exakte Bläserriffs und endlos wiederholte Grooves, um die Sturheit des nigerianischen Militärs anzuprangern. Gleichzeitig war Fela ein musikalischer Meistererzähler. Seine Lieder sind in der Regel ausufernde Episoden – oft länger als zwanzig Minuten, mit viel Raum für Improvisationen, kollektive Chöre und seine charakteristischen, satirischen Sprechgesänge.

Tony Allen: Der Rhythmus, der Afrobeat einzigartig macht

Hinter Felas musikalischer Sprengkraft stand ein Mann am Schlagzeug, den viele für den eigentlichen Motor des Genres halten: Tony Allen. Ohne Tony Allen hätte Afrobeat vermutlich nie seinen unverwechselbaren Pulsschlag gefunden. Allen, selbst ein Schüler der westafrikanischen Trommelkunst, verband traditionelle Polyrhythmen mit der Präzision und Attacke moderner Drumsets.

Schon früh arbeitete Allen mit Fela in der Band Koola Lobitos zusammen, wo die ersten Experimente stattgefunden haben. In den 1970er Jahren wurde Allen als Schlagzeuger der Band Africa 70 zur treibenden Kraft hinter den ikonischen Grooves. Man spürt Allens Handschrift besonders in Werken wie “Expensive Shit” (1975) oder “Gentleman” (1973). Dort laufen die Rhythmen ineinander wie Zahnräder: Mal versetzt, mal übereinander, nie statisch, sondern immer in Bewegung. Diese rhythmischen Labyrinthe machen den Afrobeat tanzbar, hypnotisch und komplex.

Sein Einfluss hörte jedoch nicht bei Fela Kuti auf. Tony Allen setzte in seiner späteren Solo-Karriere Akzente, etwa mit Alben wie “No Discrimination”. Im Ausland wurde er in Zusammenarbeit mit Künstlern aus Jazz, Elektronik und HipHop zur Brücke zwischen Tradition und Moderne. Viele Schlagzeuger weltweit nennen ihn als Vorbild, weil Allen die Trommeln in eine eigene Sprache verwandelte.

Die Queen des Afrobeat: Sandra Izsadore und die Rolle starker Frauen

Wenige wissen, dass der Geist von Afrobeat eine weibliche Kraftquelle hat. Sandra Izsadore, gebürtige Amerikanerin, begegnete Fela Kuti während seines Aufenthalts in den USA und brachte ihm die Ideen von Black Power und Bürgerrechten näher. Sie forderte ihn heraus, gesellschaftliche Ungerechtigkeit zum Thema seiner Musik zu machen.

Sandra engagierte sich nicht nur hinter den Kulissen, sondern sang mit, schrieb Texte und übernahm sogar musikalische Leitung in den Bands – etwa auf dem Album “Shakara” (1972). Ihre Präsenz zeigt, wie Afrobeat von Anbeginn auch Raum für selbstbewusste Frauen schuf. Später wurden Frauen wie Funmilayo Ransome-Kuti – Felas Mutter – zur Inspiration für Songs wie “Lady” (1972), das Geschlechterrollen und weibliche Stärke thematisiert.

Wegbereiter und Impulsgeber: Die Bands und Musiker um Fela herum

Afrobeat blieb nie ein Projekt Einzelner. Viele Musiker, die mit Fela Kuti auf der Bühne standen, gingen später eigene Wege. Besonders bekannt ist Orlando Julius, der als einer der ersten Highlife-Musiker westafrikanische Rhythmen mit Soul und R‘n‘B aus den USA kombinierte. Sein Song “Super Afro Soul” (1966) ist ein frühes Zeugnis dieses kulturellen Austauschs und öffnete der nächsten Generation die Ohren.

Auch der Saxophonist Lekan Animashaun und Gitarrist Oghene Kologbo prägten mit individuellen Stilen das Afrobeat-Universum. Diese Musiker sorgten dafür, dass Afrobeat im Detail immer wieder anders klingt: Mal betont jazzig, dann wieder schlicht tanzbar oder voller politischer Brisanz.

Hymnen für die Ewigkeit: Die wichtigsten Alben und Songs

Einige Werke aus den 1970er und 1980er Jahren sind zum Fundament für das Genre geworden. Felaburation-Konzerte, die jährlich zu Ehren von Fela Kuti stattfinden, spiegeln bis heute die Fülle an ikonischen Songs wider.

“Roforofo Fight” (1972) erzählt vom Widerstand gegen Korruption – ein 15-minütiges Epos voller Bläser-Exzess und vielschichtiger Percussion. “Sorrow, Tears & Blood” (1977) entstand als Antwort auf blutige Militärgewalt in Nigeria. Hier verschmelzen Melancholie mit der Wut auf politische Willkür. Das Album “Expensive Shit” bleibt eines der meistzitierten Werke der Weltmusik: Hier treffen bissiger Humor, sozialer Kommentar und mitreißende Rhythmen aufeinander.

Afrobeat weltweit: Wie ein Sound zum Vorbild für Generationen wurde

Von Nigeria nach London und New York: Der globale Siegeszug

Ab den späten 1970er Jahren wandelte sich Afrobeat zur internationalen Bewegung. Musiker aus Ghana, Großbritannien und den USA griffen den Stil auf und machten ihn sich zu eigen. Besonders in London, der Wahlheimat vieler Emigranten, entstand eine lebendige Szene.

Die Band Osibisa mischte Elemente des Afrobeat mit Rock und Jazz und landete mit Songs wie “Sunshine Day” (1976) internationale Erfolge. In den USA prägte die Zusammenarbeit von Tony Allen mit Jazzern wie Art Blakey oder Funk-Größen wie Roy Ayers den Sound der New Yorker Clubs.

Generationenwechsel: Die neuen Gesichter des Afrobeat

Im neuen Jahrtausend erleben Afrobeat und seine Ableger eine beeindruckende Renaissance. Musiker wie Antibalas – ein Kollektiv aus Brooklyn – oder die Londoner Band Kokoroko greifen die klassischen Elemente auf, bringen jedoch zeitgenössische Einflüsse aus HipHop, Jazz und Elektronik ein. Antibalas’ Album “Who is this America?” (2004) ist ein modernes Manifest für Afrobeat. Die Band adaptiert die sozialkritische Energie von Fela, kombiniert sie mit urbanem Sound und erreicht so ein internationales Publikum.

Auch in Frankreich und Deutschland wächst das Interesse: Das Pariser Projekt Afrobeat Makers setzt auf Zusammenarbeit mit Originalmusikern der ersten Stunde, um die kulturellen Ursprünge zu ehren und weiterzuentwickeln.

Wie Afrobeat verändert: Von Protestmusik zu Partyhymnen

Ursprünglich war Afrobeat grundlegend politisch. Doch die Vielseitigkeit seiner Struktur lässt auch andere Formen entstehen. In heutigen Clubs ist der Beat vor allem ein Garant für ausgelassene Stimmung und tänzerische Gemeinschaft. Gleichzeitig bleibt der Geist von Fela Kuti spürbar: Musiker beziehen Stellung zu aktuellen Themen – etwa Polizeigewalt, soziale Ungleichheit oder Rassismus.

Seun Kuti, Felas jüngster Sohn, führt die Tradition fort. Mit seiner Band Egypt 80 kommt er dem Klang seines Vaters erstaunlich nah – und entwickelt ihn mit eigenen Themen weiter. Songs wie “Black Times” (2018) schlagen den Bogen von den Ursprüngen bis zur politischen Gegenwart.

In der nigerianischen Heimat hat sich ein neues Genre herausgebildet: Afrobeats mit “s” – modernere Popmusik, die auf Afrobeat-Rhythmen aufbaut, aber stärker elektro-orientierte Klänge und HipHop-Elemente einfließen lässt. Stars wie Burna Boy oder Wizkid betonen, wie sehr sie von den Pionieren des Genres beeinflusst sind, auch wenn sie musikalisch neue Pfade gehen.

Jeder dieser Künstler und jedes dieser Werke steht für ein Stück Musikgeschichte aus Westafrika, die bis heute weltweit nachhallt und Tanzflächen jeden Alters vereint.

Klangarchitektur und Studiozauber: Die technische Welt des Afrobeat

Klanggeflecht und Instrumentierung: Wie Afrobeat seinen Sound webt

Wer Afrobeat hört, taucht ein in einen wahren Dschungel überraschender Klänge. Aber was steckt technisch hinter diesem üppigen, pulsierenden Sound? Der erste entscheidende Faktor ist die Instrumentierung. Ein typisches Afrobeat-Ensemble ist weit mehr als nur eine Band – es gleicht einer kleinen Armee. Neben der klassischen Rhythmusgruppe mit Schlagzeug, E-Bass und Gitarren begegnen dem Ohr eine ganze Phalanx an Bläsern, Percussionisten und exotischen Instrumenten.

Zentral im Soundbild stehen Trommeln wie die Talking Drum, Congas, Bata-Drums sowie weitere Handtrommeln. Gemeinsam erschaffen sie das bereits erwähnte polyrhythmische Fundament. Die Gitarre übernimmt meist eine begleitende Funktion, wiederholt kurze, markante Riffs (sogenannte Licks) und verschmilzt mit den anderen Instrumenten zu einem endlosen Groove.

Faszinierend dabei: Die Gitarre nimmt im Afrobeat eine ganz andere Rolle ein als im Rock oder Pop. Sie ist selten Mittelpunkt, sondern Teil eines feinen Netzes. Bläser – bevorzugt Trompeten, Saxophone und Posaunen – spielen einstimmige oder zweistimmige Linien, setzen Akzente und sorgen für den typischen Volumen-Aufbau, der nach und nach zur Ekstase führt. Die Instrumentierung erlaubt ausgedehnte Improvisationsphasen, die Songs auf Längen von 10 bis 20 Minuten anwachsen lassen.

Arrangement und Groove: Technik als Kunst der Wiederholung

Was viele zunächst für endlose Wiederholungen halten, ist im Afrobeat pure Absicht und handwerklich hochinteressant. In Wahrheit gleicht das Arrangement einer gut geölten Maschine, in der jedes Rädchen exakt mit dem anderen verzahnt ist. Bei einem klassischen Stück von Fela Kuti oder Tony Allen beginnen fast immer Rhythmusgruppe und Percussion, danach erst steigen Bläser, Gesang und weitere Instrumente ein.

Dabei werden Leitthemen oft über längere Zeit unverändert wiederholt. Hinzu kommt ein weiteres Element: das Layering. Das bedeutet, dass weitere Motive, Riffs und Soli behutsam übereinandergelegt werden. Die Energie der Musik entsteht weniger aus explosiven Wechseln als durch kontrolliertes Steigern und dichte Überlagerung.

Die Kunst ist, diese Mischung aus Wiederholung und Veränderung spannend zu halten. Musiker wie Tony Allen entwickelten dazu hochdifferenzierte Schlagzeugrhythmen, bei denen kleine Variationen im Takt große Wirkung zeigen. In jedem Takt schimmert die Handschrift der Musiker, während die Technik der Wiederholung hypnotischen Charakter hat.

Aufnahmepraktiken und Studiotechnik: Von Lagos in die Welt

Als die ersten Afrobeat-Stücke Ende der 1960er Jahre aufgenommen wurden, waren die technischen Bedingungen in Nigeria oft bescheiden. Studios wie EMI Lagos oder kleine unabhängige Einrichtungen arbeiteten mit analogen Mehrspurbandmaschinen, die noch keine unendlichen Möglichkeiten boten. Doch gerade die Einschränkungen führten zu Raffinesse: Viele Parts wurden live eingespielt, häufig in großen Räumen, weil Platz für die vielen Musiker gebraucht wurde.

Die Technik der analogen Aufnahme prägte den typischen Sound maßgeblich. Mikrofone wurden oft so positioniert, dass sie Raumklang und Atmosphäre einfangen, nicht nur das direkte Instrument. So entstanden dichte, “schwitzende” Klangbilder, die fast den Eindruck erwecken, man stehe selbst mitten im Studio oder Club.

Fela Kuti und sein Engineering-Team setzten auf einen natürlichen, organischen Sound. Overdubs – also das nachträgliche Hinzufügen von Instrumenten – kamen selten zum Einsatz, weil die technische Ausstattung das nur eingeschränkt zuließ. Im Vordergrund stand Echtheit. Fehler im Take wurden oftmals nicht herausgeschnitten, sondern blieben Teil des Gesamtklangs. Das gab den Aufnahmen Authentizität, machte sie lebendig und unverfälscht.

Soundgestaltung, Live-Energie und Studioinnovation: Grenzen verschieben

Afrobeat lebt von Spontanität – und das stellte Studiopersonal regelmäßig vor große Herausforderungen. Die Energie eines Konzertabends mit Africa 70 von Fela Kuti musste so eingefangen werden, dass der Funke auch auf Platte überspringt. Hier lag die Kunst darin, technische Möglichkeiten kreativ zu nutzen – oder ihre Grenzen auszureizen.

Ein beliebtes Mittel war eine spezielle Mikrofonierung der Bläser, um im Studio einen sägenden, durchsetzungsfähigen Klang zu erreichen. Bei den Percussion-Instrumenten galt das Credo: Jede Nuance soll hörbar bleiben. Um das zu gewährleisten, wurde oft auf Nah- und Raumaufnahmen gleichzeitig gesetzt, so dass der Sound zugleich direkt und räumlich wirkte.

Mit Fortschritt der Studiotechnik stiegen Nigerianische und ghanaische Musiker zunehmend in Eigenproduktionen und Labelgründungen ein. Im Laufe der 1970er Jahre kamen erste mobile Vierspur- und Achtspurrekorder zum Einsatz, später dann Mischpulte mit genaueren Klangregelmöglichkeiten. Dennoch blieb der Grundsatz erhalten: Der Live-Charakter und die Interaktion der Musiker durften durch Technik nicht verwässert werden.

Eines der legendären Beispiele für technische Innovation im Afrobeat ist das Album “Zombie” von Fela Kuti aus 1976. Die Produktion setzt auf eine extreme Transparenz: Jede Trommel, jeder Bläser, jeder Rhythmusbaustein bleibt im Mix getrennt wahrnehmbar – ein Mammutprojekt, wenn man bedenkt, wie viele Musiker beteiligt waren. Zugleich muss der Mix so gestaltet sein, dass Grooves und Energie wirken, ohne dass der Sound verwaschen klingt.

Instrumentale Spezialitäten und Groove-Technik: Zwischen Tradition und Moderne

Ein Charakteristikum des Genres ist die gleichberechtigte Mischung aus traditionellen Instrumenten und moderner Bandtechnik. Die Talking Drum sorgt für singende, Sprach-ähnliche Rhythmen, während E-Gitarren mit Wah-Wah-Pedalen und Verzerrung moderne Einflüsse bringen. Viele Afrobeat-Gitarristen nutzen Effektgeräte, um ihren Sound besonders “schlank” und scharf zu halten – denn sie müssen sich im dichten Gesamtsound behaupten.

Bassisten verwenden bevorzugt elektrische Bässe und spielen mit gezupften, “knackigen” Linien, um den Rhythmusteppich lückenlos zu machen. Während Soli und Improvisationen aus dem Jazz und Funk bekannt sind, leben Afrobeat-Stücke von kollektiver Performance. Solisten sind eingebettet ins Ensemble – jeder nimmt Rücksicht auf das Ganze, was hohe Konzentration und gegenseitiges Zuhören verlangt.

Die Besonderheit des Afrobeat-Grooves entsteht durch kleine Verschiebungen im Takt, sogenannte Microtimings. Hier liegen die Bassdrum und die Snare oft minimal hinter dem Schlag, erzeugen so einen elastischen, fast wiegenden Rhythmus. An dieser Stelle zeigt sich, wie intensiv technische und musikalische Fertigkeit Hand in Hand gehen.

Internationale Einflüsse und Studiotechnik der folgenden Jahrzehnte

Mit der Ausbreitung von Afrobeat nach Europa, Amerika und Asien seit den 1980er Jahren veränderte sich auch die technische Seite. Moderne Studios setzten nun auf digitale Mehrspurtechnik, Sampler, Synthesizer und Computer. Künstler wie Tony Allen experimentierten mit Drumcomputern und Loops, ohne den analogen Ursprung ihres Sounds zu verleugnen.

In London, Berlin und Paris entstanden eigene Produktionsschulen, die den Geist der Musik neu interpretierten. Die dortigen Studios boten Komfort und Möglichkeiten, von denen nigerianische Musiker der ersten Generation nur träumen konnten. Doch viele blieben dem analogen “Schmutz” und dem unperfekten Live-Feeling treu. Digitale Korrekturen und Quantisierungen, wie sie im Pop- und Hip-Hop-Alltag gehören, werden im Afrobeat höchstens als Stilmittel, selten als technischer Standard eingesetzt.

Internationale Musiker bringen immer neue Klangfarben in das Genre. Die Mischung aus elektronischen Sounds und afrikanischen Polyrhythmen, etwa im Afro-Electro oder bei Bands wie den Antibalas aus New York, zeigt, wie vielfältig sich Afrobeat technisch und musikalisch erweitert. So werden heute auch Samples traditioneller Instrumente in digitalen Produktionen mit echten Percussions kombiniert. Das technische Experiment bleibt Programm und sorgt für überraschende neue Facetten im Klangbild.

Produktion, Veröffentlichung und die Magie des “Grooves”

Ein oftmals übersehener Aspekt im technischen Afrobeat-Kontext ist das Mastering. Die langen Songs brauchen spezielle Aufmerksamkeit: Häufig wurden sie in verschiedene Abschnitte gesplittet, um auf einer Vinyl-Schallplatte Platz zu finden, ohne an Energie einzubüßen. Mastering-Profis wie Godwin Logie oder Martin Meissonnier waren darauf spezialisiert, diese magische Balance zwischen Rohkraft und Brillanz herzustellen.

Die Veröffentlichung war anfangs oft auf den afrikanischen Markt begrenzt, doch bereits in den 1970ern fand die Musik von Lagos bis nach Europa. Unterschiede in der Audioqualität lassen sich auf Studio- und Presswerkstandards zurückführen – manche frühe Aufnahmen aus Lagos knistern und rauschen, was jedoch als authentischer Teil des Sounds gilt.

So wurde der Groove des Afrobeat nicht nur musikalisch, sondern auch technisch über Jahrzehnte immer wieder neu erfunden – mal rau und direkt, mal klar und detailreich. In diesem ständigen Wechselspiel aus Handwerk, Technik und spontaner Kreativität bleibt Afrobeat eine der faszinierendsten Klangschöpfungen der internationalen Musiklandschaft.

Vom politischen Sprachrohr zur globalen Party: Afrobeat als Motor des kulturellen Aufbruchs

Zwischen Widerstand und Hoffnung: Afrobeat als Stimme einer Generation

In den späten 1960er und 1970er Jahren brauchte es in Nigeria mehr als nur eingängige Melodien. Die Gesellschaft erlebte Umbrüche, Militärregimes dominierten das politische Leben, und die Bevölkerung suchte nach Wegen, sich auszudrücken. Afrobeat wurde zum Medium, das Missstände benannte, Angst in Aufbruch verwandelte und Menschen miteinander verband.

Im Lagos der 1970er war Musik allgegenwärtig – auf Straßenfesten, in verrauchten Clubs und an belebten Straßenecken. Doch Afrobeat hielt sich nicht an die bislang bekannten Spielregeln der Unterhaltungsmusik. Stücke wie “Zombie” von Fela Kuti riefen offen zum Widerstand gegen Militärwillkür auf. Die Musik diente nicht nur dem Vergnügen, sondern war Teil einer politischen Bewegung. Die Texte, meist auf Englisch, aber auch in der nigerianischen Sprache Pidgin, waren so klar und kompromisslos, dass Konzerte zu Orten des Protests wurden.

Diese neuen musikalischen Formen wirkten als Katalysator für gesellschaftliche Veränderungen. Junge Menschen, von politischen Enttäuschungen geprägt, entwickelten mit Hilfe des Afrobeat ein neues Selbstbewusstsein. In Clubs wie dem legendären Afrika Shrine begegneten sich Menschen unterschiedlichen Alters und Hintergrunds. Die Musik brachte sie zusammen und wurde zum gemeinsamen Nenner für Protest und Hoffnung auf Besserung. Afrobeat zeigte, dass Kunst weit mehr ist als Unterhaltung: Sie kann gesellschaftliche Wunden sichtbar machen und zum Handeln motivieren.

Kultur als Brücke: Afrobeat verbindet Welten und Generationen

Afrobeat prägte jedoch nicht nur die politischen Debatten. Er wurde schnell zu einem kulturellen Identifikationsmerkmal einer neuen, urbanen Generation. Während bisherige westafrikanische Klänge vor allem traditionelle Rhythmen aufgriffen, transformierte Afrobeat diese musikalischen Traditionen und brachte sie in einen modernen Kontext. Besonders prägend wirkte die Einbindung von Highlife-Elementen und die Integration internationaler Einflüsse wie amerikanischem Funk und Jazz.

Im urbanen Raum von Lagos entstand ein kreativer Schmelztiegel. Modische Trends, Tanzevents und Street-Art wurden von Afrobeat-Künstlern geprägt und beeinflussten die gesamte Jugendkultur. Junge Männer trugen weit geschnittene Anzüge, inspiriert von Fela Kutis Bühnen-Outfits, während Tanzgruppen in den Vierteln neue Bewegungen entwickelten, die bald über die Grenzen Nigerias bekannt wurden.

Dabei wirkte Afrobeat wie ein offener Dialog zwischen Tradition und Innovation. Die Songs griffen Geschichten aus dem Alltag auf, von Arbeitslosigkeit bis zu Korruption, und machten sie für alle nachvollziehbar. Dies brachte verschiedene Gesellschaftsschichten zusammen, förderte eine gemeinsame Identität und gab insbesondere jungen Menschen ein Zugehörigkeitsgefühl.

Auch ethnische Unterschiede konnten durch Afrobeat überbrückt werden. Yoruba, Igbo, Hausa oder kleinere Ethnien erkannten sich in den vielschichtigen Rhythmen wieder, obwohl Sprache oder Herkunft unterschiedlich waren. Afrobeat wurde damit zum gemeinsamen kulturellen Nenner in einer Zeit großer Unsicherheit.

Von Lagos in die Welt: Afrobeat als globales Kulturphänomen

Mit dem Ende der 1970er Jahre blieb Afrobeat nicht länger auf Westafrika beschränkt. Musiker, Akademiker und Auswanderer nahmen die Klänge mit nach Europa und Nordamerika. In London und später in New York fanden sich bald Bands, die vom typischen Groove inspiriert waren: Gruppen wie die Daktaris oder die Antibalas Afrobeat Orchestra adaptierten das Genre für ein neues, internationales Publikum. Die Musik sprach nun eine Generation von Migrantinnen und Migranten an, die auf der Suche nach kulturellen Wurzeln im fremden Umfeld war.

Diese Verbreitung trug auch zu einer Transformation des globalen Verständnisses von afrikanischer Musik bei. Afrobeat veränderte das Bild Afrikas, das bis dahin in vielen Köpfen auf Folklore oder Ethno-Pop reduziert war. Nun stand eine moderne, kreative, widerstandsfähige Kultur im Mittelpunkt – authentisch, urban und mit eigenem Selbstbewusstsein.

Die Verbindung zu afroamerikanischen Bewegungen, wie dem Black Power- und Black Arts Movement, verfestigten den transatlantischen Austausch. Viele Musiker in der Diaspora nutzten Afrobeat als Instrument, um eigene Geschichten zu erzählen – von Diskriminierung, Identitätssuche und gesellschaftlicher Teilhabe. Spezifische Beats, Melodien und Songstrukturen dienten dabei als kultureller Code, der Grenzen überwand und neue Netzwerke schuf.

Bühne frei für neue Stimmen: Afrobeat als Impulsgeber kreativer Netzwerke

Afrobeat wurde zu einer Plattform, auf der sich unterschiedliche Kunstformen begegneten. Nicht nur Musiker nahmen die Energie des Genres auf, auch bildende Künstler, Modedesigner und Filmemacher griffen die Ideen und Stilelemente auf. In den Straßen von Abuja, in den Galerien von Accra, sogar im New Yorker Underground fanden sich Graffitis, Stoffdrucke und Filme, die auf Motive und Anspielungen aus der Welt des Afrobeat zurückgriffen.

Das regelmäßige Zusammentreffen im Afrika Shrine brachte Musiker, Intellektuelle und Aktivistinnen an einen Tisch. Gemeinsame Projekte, Platten und Festivals wie das legendäre Felabration stehen heute weltweit für diese kreative Energie. Die Inszenierung von Konzerten und Kunstaktionen wurde zum Symbol für einen neuen, emanzipierten Umgang mit afrikanischen Erzählungen. Hier bestand die Möglichkeit, sich in eigenen Worten – und Rhythmen – auszudrücken und weltweit wahrgenommen zu werden.

Immer wieder entstanden durch Afrobeat neue Netzwerke und Freundschaften unter Kunstschaffenden, die Grenzen von Ländern, Sprachen und Disziplinen sprengten. So entwickelte sich ein lebendiges, vielfältiges Ökosystem, das immer wieder Impulse für frische musikalische, künstlerische und politische Bewegungen setzte. Die Offenheit von Afrobeat ermöglichte es jungen Talenten, die Bühne zu betreten und ihre ganz eigenen Geschichten zu erzählen.

Alltagskultur im Wandel: Wie Afrobeat Denken und Handeln beeinflusst

Im Alltag vieler Menschen wurde Afrobeat zu einem festen Bestandteil – vom morgendlichen Radio bis hin zu ausgelassenen Familienfesten. Die Musik begleitete politische Protestmärsche, feierte Lebensfreude auf Hochzeiten und Tanzveranstaltungen und war Inspiration für die Arbeit in Schulen und Gemeinschaftszentren.

Besonders in den Großstädten wuchs der Einfluss des Afrobeat auf die Gestaltung öffentlichen Raums. Märkte, auf denen pulsierende Tracks zum Rhythmus der Woche gehören, Straßenkünstler, die spontanen Choreografien nachgehen, und junge Erwachsene, die in Taxis per Handy-Lautsprecher ihre Favoriten hören: Afrobeat wurde Teil einer neuen Urbanität, die das Lebensgefühl ganzer Generationen prägte.

Die Musik schuf Gesprächsanlässe und Dialoge über gesellschaftliche Probleme wie Korruption, Unterdrückung oder Geschlechterrollen. Sie machte Mut, sich gegen Ungerechtigkeit zu stellen und gemeinsam zu feiern – auch in dunklen Zeiten. Für viele wurde Afrobeat so zum Soundtrack sowohl des Widerstands als auch des ganz normalen Lebens in einer rapide wachsenden, sich ständig verändernden Metropole.

Neue Rollenmodelle und gesellschaftliche Grenzgänger

Bedeutende Figuren des Genres gaben jungen Menschen Vorbilder, deren Wirkung weit über Musik hinausging. Künstler wie Fela Kuti verkörperten eine Haltung, die sich nicht auf Kompromisse einließ. Seine Offenheit, persönliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen, inspirierte viele, ihre eigenen Wege zu gehen. Junge Frauen und Männer entdeckten, dass sie in einer konservativen Gesellschaft dennoch ihre Meinung vertreten durften.

Im zeitgenössischen Kontext wurden Afrobeat-Künstlerinnen zu Vorreiterinnen eines neuen Selbstverständnisses. Sie trugen dazu bei, traditionelle Geschlechterbilder zu hinterfragen und die afrikanische Frau in Popkultur und Gesellschaft sichtbarer zu machen. Gerade jüngere Stimmen schaffen heute Räume für Dialog und Emanzipation, indem sie in ihren Texten auf Themen wie Diskriminierung, Freiheit oder Migration eingehen.

Künstlerische Grenzgänger griffen dabei auch Themen auf, die für westafrikanische Gesellschaften bis dahin als Tabu galten – etwa Homosexualität, Drogennutzung oder Polizeigewalt. Musik wurde auf diese Weise nicht nur zur Plattform, sondern zum Diskussionsraum für gesellschaftliche Fortschritte, Unsicherheiten und neu entstehende Identitäten.

Einfluss auf die internationale Popkultur: Vom Nischen-Genre zum Massenphänomen

Über Jahrzehnte blieb Afrobeat vielen europäisch und amerikanisch geprägten Musikhörern kaum bekannt. Doch immer mehr Künstler aus Pop, Hip-Hop und Elektro ließen sich inspirieren. Acts wie Beyoncé, Damon Albarn (mit seiner Band Gorillaz) und andere Weltstars zitierten Elemente der Afrobeat-Ästhetik – ob im Rhythmus, in der Instrumentierung oder in der oftmals sozialkritischen Botschaft ihrer Songs.

Parallel dazu veränderte sich auch das Bild des afrikanischen Kontinents in den internationalen Medien. Junge Menschen aus Lagos oder Accra dienten nun als Vorbilder für Style, Haltung oder musikalische Innovation. Internationale Festivals, Dokumentarfilme und Kollaborationen trieben diese Dynamik an und ließen Afrobeat endgültig im globalen Popgeschehen ankommen.

Heutige Artists aus der Diaspora knüpfen daran an: Sie nehmen die politischen und typischen musikalischen Motive vergangener Jahrzehnte auf, fügen aber Einflüsse aus Techno, Trap oder Indie hinzu. So verbindet Afrobeat Generationen und Kontinente – ein Musikstil, der Identität stiftet und in ständiger Bewegung bleibt.

Ekstase, Protest und Ritueller Groove: Die Bühne als Herz des Afrobeat

Die Anfänge auf Straßen und in Clubs: Wie der Afrobeat-Live-Spirit entstand

Wer dem Afrobeat begegnet, spürt sofort, dass diese Musik nicht für das stille Kämmerlein oder den beiläufigen Radiokonsum geschrieben wurde. Von Anfang an war sie dazu bestimmt, eine Öffentlichkeit zu elektrisieren und Menschen zusammenzubringen. In den quirligen Straßen von Lagos der 1970er Jahre entstand eine bislang nie dagewesene Live-Kultur. Die ersten Auftritte fanden nicht selten in kleinen, dichten Clubs oder als Open-Air-Events statt, wo Musiker und Publikum räumlich kaum voneinander getrennt waren.

Mitten im Farbenmeer und dem Stimmengewirr der Metropole fanden sich Zuhörer, die sich von den hypnotischen Grooves unmittelbar mitreißen ließen. Besonders der legendäre Afrika Shrine in Lagos wurde zur Symbolstätte dieser neuen Konzertkultur. Dort verschmolzen Musik, Tanz und politischer Protest auf eine Art und Weise, wie sie außerhalb Nigerias bis dahin unvorstellbar war. Hier wirkte Musik als unmittelbarer sozialer Katalysator. Sie war ein Erlebnis, das Sinne, Körper und Geist gleichermaßen erfasste.

Mitreißende Live-Performances entwickelten sich zu mehrstündigen Ritualen, die weit über ein gewöhnliches Konzert hinausgingen. Häufig begannen sie gegen Mitternacht, getragen von einem Publikum, das den Groove geradezu ersehnte. Die Atmosphäre war herausfordernd und befreiend zugleich. Musiker, Tänzer, Besucher – alle wurden Teil einer kollektiven Erfahrung.

Bühne als politisches Forum: Musik als Protest und Versammlung

Die Afrobeat-Bühne war nie ein neutraler Ort. Künstler wie Fela Kuti schafften es, Konzerte zu direkten politischen Statements zu machen. Schon der zuvor beschriebene hitzige Song “Zombie” wurde auf der Bühne in szenische Proteste übersetzt: Tänzerinnen, sogenannten Queens, marschierten in Militäruniformen, während Bläser schneidende Akzente setzten. Das Publikum wurde nicht nur zum Zuhören, sondern zum Mitmachen und Nachdenken aufgefordert.

Oft nutzten Künstler die Gelegenheit, zwischen den Stücken Reden zu halten oder Missstände offen anzuprangern. Diese Interaktion unterscheidet den typischen Afrobeat-Abend fundamental von anderen musikalischen Live-Traditionen. So entstand eine ganz eigene Versammlungskultur, in der Musik, Politik und Alltagsfrust miteinander verschmolzen.

Das direkte Zurufen aus dem Saal, spontane Rufe der Zustimmung oder auch gemeinsames Singen machten aus der Bühne ein politisches Forum. Die Schwelle zwischen Künstler und Zuhörer löste sich auf. Menschen fühlten sich nicht nur vertreten, sondern direkt angesprochen – und mobilisiert.

Das Groove-Ritual: Wie Performance und Improvisation verschmelzen

Ein Gig im Zeichen des Afrobeat gleicht selten einem starren Ablauf. Stattdessen regiert der Groove – dieses endlose, rollende Fundament aus Bass, Percussion, Gitarre und Bläsern. Angeführt von einer zentralen Leitfigur wie Fela Kuti, gehen die Musiker aufeinander ein, reagieren auf das Publikum und lassen Stücke in der Länge wachsen.

Im Unterschied zu westlichen Pop-Konzerten ist das Set häufig nicht durch feste Songlängen bestimmt. Ein Groove kann sich über zwanzig Minuten ausdehnen, einzelne Musiker stehen plötzlich im improvisierten Zentrum, Bläsersätze steigern und lösen sich wieder auf, und die Interaktion zwischen Band und Publikum bleibt das Herzstück des Geschehens.

Diese Performance-Kultur ist hochenergetisch und lädt Zuschauer dazu ein, sich aktiv zu beteiligen: Bereits nach wenigen Takten bewegen sich Körper im Rhythmus, es wird getanzt, gerufen, gelacht. Die Grenzen zwischen Bühne und Saal verschwimmen immer wieder. Mit tänzerischer Choreografie, spontanen Solo-Einlagen oder gemeinschaftlichem Call-and-Response wird das Konzert zum gemeinsam erschaffenen Live-Erlebnis.

Tanz als kollektive Erfahrung: Von den Queen Dancers zum Publikum

Tanz ist im Afrobeat weit mehr als bloße Dekoration. In der Blütezeit dieser Musik war er Protest, Selbstausdruck und kollektives Ritual gleichermaßen. Die Bühne geriet zum Schauplatz wilder, oft provokanter Choreografien. Besonders die Gruppe der sogenannten Queens, Tänzerinnen, Sängerinnen und Weggefährtinnen von Fela Kuti, brachte einen unverwechselbaren, mitreißenden Stil ins Spiel.

Ausdrucksstarke Körperbewegungen dienten der Provokation und ironischen Brechung gesellschaftlicher Normen. Ob als Parodie auf die Militärhierarchie, als freiheitlicher Ausdruck oder als humorvolle Persiflage – der Tanz schuf immer auch neue Deutungsräume.

Mit der Zeit übernahm das Publikum zunehmend diesen Körperausdruck. Bei zentralen Live-Acts formten Zuschauer spontane Tanzgruppen, lernten voneinander die Bewegungen und machten den Tanz zum festen Bestandteil der Konzertroutine. Durch diese gelebte Bewegungskultur verwandelten sich Konzerte in Partys, Feiern und Demonstrationen zugleich.

Klang-Welle nach Übersee: Wie die Performance das internationale Publikum verzauberte

Der einzigartige Sog der Live-Auftritte griff in den späten 1970er und 1980er Jahren auch außerhalb Westafrikas um sich. Bei ausverkauften Tourneen in London, Berlin oder Paris zeigte sich, dass der Afrobeat-Spirit keine Landesgrenzen kannte. In Europa und den USA verstanden Besucher schnell, dass bei dieser Musik Zuschauer nie nur stillsitzen. Die Energie der Konzerte färbte auf Publikum und nachfolgende Musiker-Generationen ab.

Anspruchsvolle Live-Besetzungen mit großen Hornsections, einer Vielzahl an rhythmischen Instrumenten und eine enge Bindung zwischen Band und Zuschauern machten internationale Auftritte von Acts wie Fela Kuti & Egypt 80 zu einem außergewöhnlichen Spektakel. Besonders das ständige Wechselspiel zwischen spontaner Improvisation und präzise einstudierten Rhythmen faszinierte auch erfahrene Konzertgänger westlicher Prägung.

Diese internationalen Ausstrahlungen veränderten sogar Musiktraditionen in Metropolen wie New York oder London. Lokale Bands griffen Elemente der Performancekultur auf, adaptierten Rhythmus-Patterns und setzten auf ein ähnliches, partizipatives Show-Konzept.

Performative Innovationen und die Weitergabe der Tradition

Mit dem Tod von Fela Kuti im Jahr 1997 endete zwar die Ära eines charismatischen Frontmanns, doch die Live-Kultur blieb lebendig. Nachfolgende Generationen – etwa Femi Kuti und Seun Kuti – entwickelten die Auftrittstradition mit eigenen Impulsen weiter. Während sie den Ur-Groove bewahrten, brachten sie frische stilistische Elemente ein und sprachen neue soziale Themen an.

Die Bühne blieb ein Raum radikaler Innovation. Auch moderne Afrobeat-Formationen wie die Antibalas in New York entwickelten das Format weiter: Mit eigenen Shows, neuen Arrangements und einer engen Verzahnung von politischer Botschaft und Musiktradition. Tanz-Workshops, Live-Jams und offene Bühnenprojekte erhalten das Erbe lebendig – und bringen es in neue kulturelle Kontexte.

Mit Festivals wie dem Felabration in Lagos wurde eine Plattform geschaffen, auf der Künstler und Publikum nicht nur Musik erleben, sondern die einzigartige Performance-Kultur über Generationen hinweg weitergeben.

Das Publikum als Motor: Gemeinschaft und Rausch im Hier und Jetzt

Der vielleicht wichtigste Aspekt einer jeden Afrobeat-Performance ist das Publikum – nicht nur Zuschauer, sondern Teil des Geschehens. In vielen Kulturen steht Musik für Gemeinschaft, doch im Afrobeat wird sie zur unmittelbaren sozialen Interaktion. Wer ein Konzert besucht, wird eingeladen, sich in die Performance einzubringen: durch Tanzen, Mitrufen, Gestikulieren.

Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Verunsicherung oder politischem Druck wurden die Konzerte zu Orten, an denen Menschen Mut schöpften, Emotionen teilen und Gemeinschaft erleben konnten. Noch heute lässt sich das bei Live-Auftritten von Afrobeat-Gruppen in aller Welt beobachten. Die Energie, der kollektive Rausch, das Gefühl eines gemeinsamen Moments – all das bleibt das Herzstück der Performance-Kultur.

Ob in Lagos, Berlin, New York oder Paris: Der Tanz, der Rhythmus und das Gefühl, als Teil einer vibrierenden Masse für einen Abend alles Alltägliche hinter sich zu lassen – das macht die Magie einer echten Afrobeat-Nacht aus.

Von Lagos in die Welt: Wie Afrobeat Klanggeschichte schrieb

Wurzeln im Umbruch: Die Entstehung von etwas völlig Neuem

Wenn man sich mit der Geschichte des Afrobeat auseinandersetzt, erlebt man die Musik wie ein lebendiges Zeitdokument. Inmitten von Kolonialgeschichte und der Suche nach einer neuen nationalen Identität formte sich in Nigeria der späten 1960er Jahre ein Sound, der historische Umwälzungen aufnahm und kreativ verarbeitete.

Vor dem Aufbruch in etwas völlig Neues standen afrikanische Musiktraditionen Seite an Seite mit westlichen Einflüssen. Die urbane Bevölkerung von Lagos ließ sich anziehen von amerikanischem Jazz, Funk, Soul und britischem Beat der Nachkriegszeit. Radios schallten internationale Hits, während sich in Märkten afrikanischer Highlife, traditioneller Yoruba-Gesang und regionale Percussion vermischten.

Im Jahr 1968 beginnt sich dieses musikalische Patchwork zu verdichten: Fela Kuti, bereits bekannt als vielseitiger Saxofonist und Songwriter, experimentiert mit einem Sound, der alles Bekannte sprengt. Inspiriert von politischen Erfahrungen – unter anderem durch einen USA-Aufenthalt mit Kontakt zur Black-Power-Bewegung – erkennt er, wie enorm Musik als Werkzeug des Wandels wirken kann. Afrobeat entsteht folglich nicht als Zufallsprodukt, sondern als bewusste Fusion von lokalen und internationalen Strömungen. Wichtig: Die oft zitierte Verbindung von Musik und Protest ist von Anfang an im DNA des Genres verankert.

Die ersten Pioniere und ihr Klanglabor: Innovation und Solidarität

Der zuvor beschriebene Innovationsgeist erfasst nicht nur einzelne Künstler, sondern ganze Kollektive. Die legendäre Band Africa ’70 um Fela Kuti wird zu einer Art musikalischem Versuchslabor. In langen Probenphasen sucht die Gruppe nach neuen Wegen in Komposition und Live-Umsetzung.

Ein typisches Merkmal der Frühphase: Songs bestehen nicht mehr aus festen Strukturen, sondern gehen in endlose Groove-Schleifen über. Einzelne Musiker improvisieren, Bläsergruppen setzen polyrhythmische Akzente, und die Rhythmusfraktion webt darüber eine dichte, oft hypnotische Klangschicht. Als Grundlage dienen Patterns aus Funk, Jazz und Highlife, doch die Band integriert auch gezielt Maracatu-Elemente aus Brasilien und karibische Anklänge, die durch den transatlantischen Austausch des 20. Jahrhunderts nach Lagos gelangen.

Ein weiterer Meilenstein: Die Einführung politischer Texte, insbesondere in Form von sozialkritischen Slogans und Nachrichtenfragmenten. Künstler wie Tony Allen, der als Drummer und musikalischer Direktor eine zentrale Rolle spielt, treiben die Entwicklung unermüdlich voran. Dabei entsteht ein neuer Zusammenhalt unter den Musikschaffenden. Szenen wie das „Shrine Collective“ werden zu Brennpunkten kreativen Austauschs.

Expansion, Experimente – und Spannungen: Die 1970er öffnen neue Türen

Ab 1971/72 wandert der Afrobeat über die engen Grenzen Nigerias hinaus. Noch bevor westliche Medien das Phänomen aufgreifen, nehmen Nachbarländer wie Ghana oder Benin die Musik auf, passen sie an und verschmelzen sie mit regionalen Rhythmen. In Ghana entwickeln sich rund um die Bands Osibisa und Hedzoleh Soundz eigene Spielarten, die besonders durch ihren ausgeprägten Bläser-Sound auffallen.

Die Siebzigerjahre stehen im Zeichen des Experiments. Musiker loten die Möglichkeiten elektronischer Verstärkung aus. Verzerrte Gitarren, Effekte wie Wah-Wah-Pedale und frühe Synthesizer eröffnen neue klangliche Horizonte. Live-Performances werden aufwendiger. Künstlerinnen wie Sandra Izsadore, die für kurze Zeit mit Fela zusammenarbeitet, fördern die Integration weiblicher Stimmen in einem bislang männerdominierten Genre.

Parallel dazu entstehen erste Konfliktlinien. Behörden und Militärregimes betrachten den Erfolg des Afrobeat in zunehmendem Maße als Bedrohung. Musik wird beschlagnahmt, Clubs geschlossen, Musiker verhaftet. Trotz Repression entwickelt sich „der Shrine“ weiterhin zu einer Brutstätte politischer Bewusstseinsbildung. Die Kollision von Kunst und Staat bleibt für Jahrzehnte prägend.

Grenzenlose Energie und globale Ausstrahlung: Afrobeat betritt die Weltbühne

Die folgende Entwicklung ist beispiellos. Mitte der 1970er und insbesondere nach 1975 nimmt die internationale Aufmerksamkeit stetig zu. Westliche Labels und Festivals zeigen verstärkt Interesse an dem neuen nigerianischen Phantom. Ausländische Produzent:innen reisen nach Lagos, um den Sound aus erster Hand zu erleben.

Vorreiter der globalen Popularisierung ist Fela Kuti selbst, der mit ausgedehnten Tourneen in Europa und den USA ungeahnte Erfolge feiert. Seine aufrührerischen Auftritte, die oft mit spontanen politischen Reden und ausufernden Improvisationen verbunden sind, werden zu Magneten für junge Leute und Musiksuchende weltweit. Immer wieder ändern sich die Bandbesetzungen. Musiker aus Frankreich, Großbritannien oder den USA bringen Einflüsse aus Reggae, Funk oder sogar Rock ein. Im Gegenzug findet der charakteristische „Afrobeat-Beat“ auch Einzug in westliche Pop- und Jazzproduktionen – Beispiele sind die Musik von Ginger Baker oder Paul Simon zur Zeit von „Graceland“.

Afrobeat ist nun keine regionale Angelegenheit mehr, sondern ein internationales Phänomen. In London entwickeln Bands wie The Funkees eigene Unterarten. Die New Yorker Szene feiert mit Clubs wie „The Shrine“ die Verbindung von Afrobeat und moderner Clubkultur. Auch Städte wie Paris und Berlin ziehen nach; DJ-Kollektive bringen die Energie des Genres in elektronische Formate und Remixe ein.

Umbrüche und Renaissance: Das Erbe in den 1980ern und 1990ern

Mit dem Ende der 1970er Jahre erlebt Afrobeat einen Wandel. Wirtschaftliche und politische Krisen in Westafrika, gepaart mit dem Verlust wichtiger Führungspersönlichkeiten, sorgen für eine Phase der Stagnation. Viele Musiker verlassen das Land oder suchen ihr Glück im Ausland. Doch auch in der Distanz bleibt der Sound lebendig und wandelt sich.

In den 1980er Jahren schlagen Künstler wie Femi Kuti (Felas Sohn) und Seun Kuti neue Richtungen ein. Sie greifen zwar weiterhin auf das musikalische Erbe zurück, experimentieren aber verstärkt mit Einflüssen aus dem US-amerikanischen Hip-Hop, aus Jazz und westlichem Pop. Technische Neuerungen wie Drumcomputer und digitale Studios halten Einzug. Ein entscheidendes Merkmal: das Festhalten am langen Songformat und am charakteristischen, rumpelnden Groove.

Zudem entstehen in Europa und Nordamerika neue Gemeinschaften. Afrikanische Migrant:innen, die nach London, Berlin oder Paris ziehen, bringen ihre Musiktraditionen mit. In diesen urbanen Schmelztiegeln beeinflusst Afrobeat Subgenres wie Worldbeat und Afrofunk. Junge DJs verwenden Samples alter Klassiker. Das Plattensammeln, Remixen und Neuinterpretieren alter Bänder wird zur popkulturellen Praxis.

Erneuerung durch Nachwuchs und Technik: Neues Jahrtausend, neues Publikum

Mit Beginn der 2000er Jahre geht ein Ruck durch die Szene. Junge Künstler:innen entdecken die alten Helden neu. Gleichzeitig machen digitale Netzwerke – vom Musikvideo bis zum Streaming-Portal – den Sound weltweit zugänglich. Die Londoner Gruppe Antibalas oder die australische Band The Shaolin Afronauts präsentieren eine Neuinterpretation klassischer Strukturen und erreichen eine neue Hörerschaft.

Auch in Nigeria gewinnen lokale Varianten wie Afrobeats (mit dem „s“), ganz neue Aufmerksamkeit. Die musikalische DNA bleibt erhalten, aber elektronische Produktionen, moderne Studiotechnik und eine Portion Mainstream lassen Subgenres entstehen, die Popcharts dominieren. Dabei mischen sich Einflüsse aus Rap, Dancehall und R’n’B mit klassischem Groove.

Unverkennbar bleibt die enge Verbindung von Musik, Tanz und politischer Aussage. Festivals wie das „Felabration“ in Lagos oder das „Afrobeat Vibration“ in London zeigen, wie aktuell das Genre nach wie vor ist und wie mühelos es Generationen verbindet.

Bedeutungsverlust? Von der Subkultur zum popkulturellen Leitmotiv

Der Einfluss des Afrobeat ist auch nach mehreren Jahrzehnten unverkennbar. Aus kleinen Clubs und revolutionären Treffpunkten wurde ein globales Modell für musikalischen Protest, Party und Identitätsstiftung. Heute knüpfen zahlreiche Künstler weltweit an das Erbe von Fela Kuti an, doch immer wieder entstehen neue Formen – mal elektronischer, mal traditioneller, oft experimentell, manchmal überraschend poppig.

Ob als Protestbewegung, Ausdruck urbaner Lebenswelt oder Inspiration für die Popmusik: Afrobeat ist nie stillgestanden. Er veränderte sich, weil Musiker, Tänzerinnen und das Publikum neue Wege suchten – und ihn bis heute in Bewegung halten.

Von Lagos bis nach London: Die endlose Reise des Afrobeat-Spirits

Neue Wege, neue Stimmen: Wie Afrobeat die Weltbühnen eroberte

Als sich in den Straßen von Lagos der 1970er Jahre der Afrobeat ausbreitete, ahnte noch kaum jemand, wie sehr diese Musik Menschen auf anderen Kontinenten berühren würde. Die kompromisslose Mischung aus westafrikanischen Rhythmen, markanten Bläsersätzen und kritischen Texten hob sich deutlich von allem ab, was davor gehört wurde. Das Besondere: Afrobeat sprach Menschen weit über die Grenzen Nigerias hinaus an. Schon in den späten 1970er Jahren fanden erste Platten von Fela Kuti und seinen Bands wie den Africa ‘70 und später den Egypt 80 den Weg in Musikläden von London, Paris und New York.

In England waren es vor allem die Second-Generation-African-Communities, die den Sound aufnahmen und weiterführten. London wurde zum zweiten Epizentrum der Bewegung. Platten von Tony Allen, dem legendären Drummer an Felas Seite, kursierten zunächst in spezialisierten Afro-Läden, fanden aber schnell einen festen Platz in Clubs und in alternativen Radioprogrammen. Dort prägten sie eine wachsende Szene, die sich für Musik aus Afrika begeisterte und zugleich mit sozialen Fragen beschäftigte.

Viele aufstrebende Musikerinnen und Musiker entdeckten in Afrobeat ein kreatives Werkzeug, um politische und gesellschaftliche Themen in ihren Ländern zu spiegeln. Bands wie Osibisa brachten afro-karibische Einflüsse ein und vermischten sie mit dem energetischen Sound aus Nigeria. Im Zuge dieser Entwicklung entstand zum ersten Mal ein echtes Gefühl von globaler afrikanischer Identität in der Populärmusik.

Inspiration jenseits aller Genregrenzen: Afrobeat als Impulsgeber für Weltmusik, Funk und Hip-Hop

Der wirbelnde Sog der rhythmischen Patterns und der politische Anspruch des Afrobeat blieben nicht auf Afrika und die afrikanische Diaspora beschränkt. Ab den 1980er Jahren entdeckten immer mehr Künstler weltweit die Energie und Vielschichtigkeit dieser Musik. Vor allem in den USA griffen Bands und Produzenten einzelne Elemente auf, um sie in ihre eigenen Stile zu integrieren.

So bediente sich beispielsweise Talking Heads-Frontmann David Byrne bei der Albumproduktion von “Remain in Light” (1980) explizit bei den kreisenden Grooves des Afrobeat. Konsequent setzten die Talking Heads Rhythmen, Polyphonie und Bläser ein, um einen Sound zu kreieren, der sich so zuvor kaum im Rockbereich fand. Die Zusammenarbeit mit dem nigerianischen Perkussionisten Femi Kuti in späteren Jahren zeigt, wie sehr Afrobeat zur Inspirationsquelle für international gefeierte Künstler wurde.

In der U-Musik-Szene tauchte der Stil in unterschiedlichsten Varianten auf. Funkbands wie Chic und Kool & The Gang ließen sich von der kompromisslosen Rhythmik der nigerianischen Musik genauso beeinflussen wie Hip-Hop-Pioniere. Insbesondere der US-amerikanische Hip-Hop der 1990er griff gern zu Afrobeat-Samples für markante Intros und kraftvolle Grooves. Innovatoren wie Questlove (Drummer von The Roots) nannten Tony Allen als Idol. So entstanden durch Sample-Kultur und Kollaborationen neue musikalische Verbindungen, die Grenzen verschwimmen ließen.

Die neue Generation: Renaissance des Afrobeat und weibliche Stimmen auf dem Vormarsch

In den letzten beiden Jahrzehnten erlebt Afrobeat eine bemerkenswerte Wiedergeburt. Junge Künstlerinnen und Künstler weltweit greifen auf das reiche Erbe zurück, gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie kombinieren den ursprünglichen Groove mit Hip-Hop, Jazz oder Elektronik und öffnen so Fenster zu neuen Klangwelten. Besonders auffällig: Der Afrobeat von heute ist weiblicher, internationaler und vielseitiger als je zuvor.

Während die ersten Pioniere fast ausschließlich Männer waren, mischen heute starke Frauen das Genre auf. Musikerinnen wie Sade Adu und Ibibio Sound Machine bringen neue Perspektiven ein. Ihr Sound vereint Einflüsse aus Pop, Soul und traditioneller nigerianischer Musik zu Songs, die auf internationalen Festivals gespielt werden – von Glastonbury bis Roskilde.

Dazu kommt die globale Vernetzung: Künstler posten ihre Songs auf Social-Media-Plattformen, tauschen Grooves und Songskizzen von Kapstadt bis Köln, von Accra bis Berlin. Junge Bands wie Kokoroko oder Ezra Collective aus London treten mit energiegeladenem Afrobeat auf und schaffen eine neue Identifikationsfläche nicht nur für die afrikanische Diaspora, sondern für junge Musikfans auf der ganzen Welt.

Politische Botschaft auf anderen Bühnen: Protestkultur im digitalen Zeitalter

Was blieb vom politischen Anspruch des alten Afrobeat? Die offene Kritik an Eliten, Militär und Korruption zeigte sich zuletzt in neuen, unerwarteten Formen. Spätestens während der EndSARS-Proteste 2020 gegen Polizeigewalt in Nigeria wurde klar: Afrobeat ist weiterhin Teil einer aktiven Protestkultur. Junge Menschen singen auf den Straßen Lieder von Fela Kuti, aber schreiben auch neue Songs, die den Sound und die Botschaft in die Zukunft tragen.

Die Verbreitung politischer Musik vollzieht sich heute nicht mehr auf den eng begrenzten Bühnen von Lagos, sondern wird viral. Über YouTube, TikTok oder Spotify können Millionen Menschen die Songs hören, teilen und weiterentwickeln. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, gesellschaftliche Umbrüche musikalisch zu begleiten und Protestbewegungen zu befeuern.

Gleichzeitig stoßen die Themen des Afrobeat auf Relevanz auch außerhalb Nigerias. Protestbewegungen in europäischen Großstädten greifen den Sound und die Symbolik auf, wenn sie sich mit Themen wie Rassismus, Kolonialgeschichte oder sozialer Ungleichheit auseinandersetzen. Der Afrobeat bietet dabei ein verbindendes Element für all jene, die Musik als Mittel für Wandel begreifen.

Innovative Produktionstechniken und die Rolle der Studios: Wie Technik den Sound veränderte

Mit der wachsenden Popularität des Afrobeat ging eine technologische Entwicklung einher, die den Klang grundlegend formte. In den frühen Jahren dominierten analoge Studios, deren einfache Mischpulte und Bandmaschinen den Sound rau und direkt klingen ließen. Spuren wurden oft live im Raum aufgenommen – Musiker und Sänger standen gemeinsam zwischen Mikrofonen, jede Energie, jedes kleine Lachen oder Wort fand seinen Weg auf das Tape.

Erst in den 1980er Jahren begannen nigerianische Musiker, moderne Studiotechnik und elektronische Instrumente zu nutzen. Drum-Machine-Patterns ergänzten teils die traditionellen Percussion-Instrumente, klarere Aufnahmetechnik ermöglichte einen transparenten, raumgreifenden Mix. Später folgten die heutigen digitalen Studios, die Musikerinnen und Musikern auf der ganzen Welt erlauben, File-Transfers und Online-Jams zu machen – oft, ohne sich persönlich je begegnet zu sein.

Dabei blieb eines konstant: Die kollektive Energie, die schon im Afrika Shrine zu spüren war, findet sich immer noch in den Produktionen. Doch das Besondere: Mit jeder neuen technischen Errungenschaft hat Afrobeat sich nicht nur angepasst, sondern den Sound global mitgeprägt.

Wirtschaftliche Bedeutung: Von unterdrücktem Kulturgut zum bedeutenden Exportprodukt

Afrobeat war anfangs ein Reizthema – nicht wenige Regierungen versuchten, Konzerte zu verhindern oder Platten zu verbieten. Doch spätestens seit den 1990ern wurde die Musik ein Exportschlager. Plattenlabels aus den USA, Großbritannien und Frankreich brachten Wiederveröffentlichungen der legendären Alben heraus, was den internationalen Zugang massiv erleichterte.

Heute spielen Afrobeat-Acts auf renommierten Festivals und in den großen Konzerthäusern der Welt. Die Musik ist Teil des internationalen Booking-Geschäfts, Tonträger und Merchandising-Produkte werden millionenfach verkauft. Für Nigeria und viele afrikanische Länder bedeutet dies eine neue Wertschätzung ihrer Kreativwirtschaft. In Lagos eröffneten Start-Ups Studios, Veranstaltungsagenturen und Plattenpresswerke, die dem Genre weitere Impulse geben.