Aus dem Underground in die Clubs der Welt: Die Geburtsstunde von Chicago House

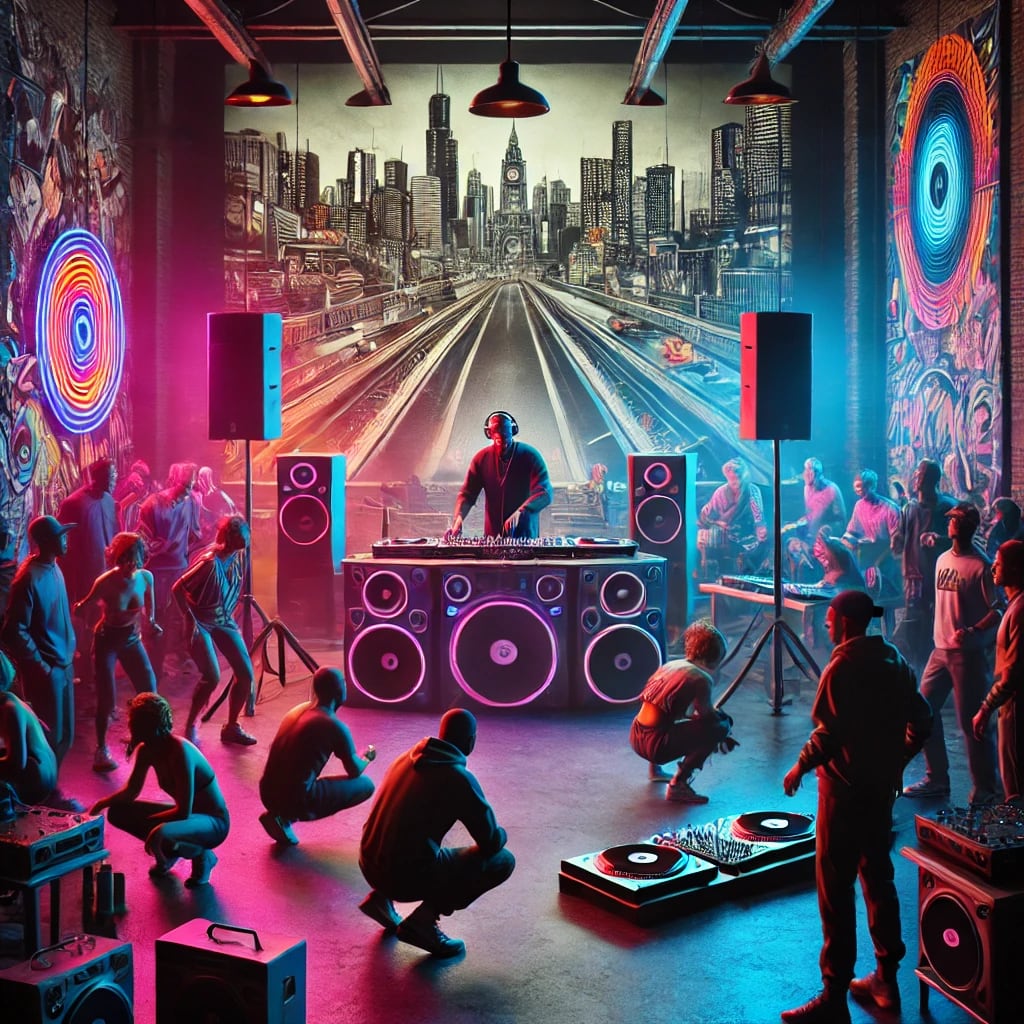

In den frühen 1980er Jahren entstehen in Chicago pulsierende Beats und hypnotische Klänge. DJs wie Frankie Knuckles formen mit Drumcomputern und Synthesizern einen unverwechselbaren Stil, der bald Tanzflächen auf der ganzen Welt erobert.

Revolution im Klanglabor: Wie Chicago ein neues Musikzeitalter einläutete

Gebrochene Träume und neue Tänze: Die Stadt als musikalischer Schmelztiegel

Mitte der 1970er Jahre ist Chicago ein Ort voller Gegensätze. Fabriken schließen, Arbeitsplätze verschwinden – die Stimmung ist geprägt von Unsicherheit, aber auch von ungeahntem Erfindungsgeist. Während draußen Arbeitslosigkeit und gesellschaftliche Spannungen herrschen, entstehen in versteckten Kellern und Lagerhallen magische Klangexperimente. Hier werden die Samen für den späteren House-Sound gesät.

In afroamerikanischen wie queeren Communities suchen junge Menschen nach neuen Ausdrucksformen. Sie wollen dem Alltag entkommen, einen Freiraum schaffen, in dem weder Herkunft noch sexuelle Orientierung eine Rolle spielt. Clubs wie das The Warehouse werden zu sicheren Zufluchtsorten. In diesem Umfeld mischen DJs wie Frankie Knuckles scheinbar spielerisch verschiedene Musikrichtungen. Aus Elementen von Disco, Funk, Soul und europäischen Synthieklängen entsteht in Chicago ein eigener, elektrisierender Mix.

Die Musik ist nicht nur ein Klangexperiment, sondern Ausdruck von Stolz, Widerstand und dem unerschütterlichen Glauben an Veränderung. Genau in diesem sozialen Spannungsfeld beginnt der musikalische Aufbruch, der später als Chicago House Geschichte schreiben wird.

Von der Disco-Revolution zum Klang der Zukunft

In den späten 1970er Jahren wird Disco zum Soundtrack einer ganzen Generation. Doch der große kommerzielle Erfolg sorgt für Gegenreaktionen. Besonders nach der berühmten Disco Demolition Night im Jahr 1979 geraten viele bislang erfolgreiche Künstler und DJs in eine künstlerische Sackgasse. Clubs müssen schließen, Plattenläden sortieren Disco-Platten aus. Für die engagierten DJ-Communities in Chicago ist das jedoch keine Niederlage, sondern Startsignal für neue Ideen.

Ohne die großen Musiklabels im Nacken und mit gebrauchter Technik experimentieren sie mit alten Drumcomputern wie der Roland TR-808 und der TR-909. Sie nehmen das Beste aus Funk, Soul und Disco, reduzieren die Musik oft auf rohe Beats und repetitive Grooves. Der typische House-Sound entsteht durch das bewusste Weglassen: minimalistisch, hypnotisch und wie gemacht für endlose Nächte auf der Tanzfläche.

Bei der Entstehung von Chicago House spielen Extended Versions, also verlängerte Remixe mit viel Instrumentalpassagen, eine zentrale Rolle. DJs manipulieren die Songs live am Mischpult, mixen Loops und Samples, um den Energiepegel in den Clubs konstant hochzuhalten. Diese offenen Formen geben Tänzerinnen und Tänzern, wie schon im Disco-Zeitalter, ein Gefühl von Freiheit – aber jetzt unter neuen musikalischen Vorzeichen.

Frankie Knuckles: Der Pate am Mischpult und das Warehouse als Ideenschmiede

Kein Name ist mit der Entwicklung von Chicago House so eng verbunden wie Frankie Knuckles. Oft als „Godfather of House“ bezeichnet, prägt er ab 1977 mit seinen legendären Sets im Warehouse die Musik der ganzen Stadt. Mit seiner Mischung aus tiefen Basslinien, schnellen, druckvollen Beats und eleganten Melodien füllt er jede Nacht die Tanzfläche. In seinen Sets verschmelzen Tracks von Giorgio Moroder, Donna Summer oder Kraftwerk zu endlos scheinenden Klangreisen.

Doch Knuckles ist nicht der einzige Visionär. DJs wie Ron Hardy oder Farley Jackmaster Funk spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Hardy etwa treibt im Musikclub Music Box die BPM-Zahlen nach oben und setzt auf eine kompromisslos rohe Energie. Die unterschiedlichen Handschriften der DJs führen schon früh zu einer enormen Bandbreite innerhalb von Chicago House: mal soulig-melodisch, mal mechanisch und fast schon experimentell.

Innerhalb der Clubszene entwickeln sich enge Netzwerke. Produzenten und Künstler helfen sich gegenseitig, teilen Platten, tauschen Samples oder verleihen Drumcomputer. Oft werden sogar Tracks gemeinsam im Studio oder direkt auf der Tanzfläche fertiggestellt. Genau diese Offenheit und gegenseitige Unterstützung machen Chicago House aus und sorgen für einen schnellen kreativen Austausch.

Von geheimen Partys zur Vinyl-Revolution: Die frühen House-Labels

Chicago House beginnt im Verborgenen, wächst aber rasch über die lokalen Clubs hinaus. DJs nehmen eigene Tracks auf, brennen sie auf handgemachte Acetate (frühe Schallplatten für Testzwecke) oder verschenken Tapes. Der Hunger nach neuen Sounds führt zur Gründung kleiner unabhängiger Plattenfirmen. Der erste große Meilenstein entsteht 1984 mit dem Label Trax Records.

Trax und weitere lokale Labels wie DJ International Records werden zu Brutstätten für musikalische Experimente. Hier erscheinen die ersten Klassiker wie “On and On” von Jesse Saunders, heute oft als Urknall der House-Musik bezeichnet. Diese Labels sind oft Familienbetriebe, improvisierte Studios und Treffpunkte für Musiker und DJs. Die ersten Veröffentlichungen sind geprägt von niedrigen Produktionskosten, rauem Klang und purer Kreativität.

Die rasche Verbreitung der Musik durch günstige Schallplatten macht Chicago House für ein breites Publikum zugänglich. Auch in anderen Städten – darunter New York, Detroit und London – beginnt der neue Sound Wurzeln zu schlagen. Aus einem regionalen Phänomen wird binnen weniger Jahre eine globale Bewegung.

Technologie und Tüftlergeist: Wie Maschinen den House-Sound revolutionierten

Ein zentraler Baustein des Chicago House ist die kreative Nutzung neuer Technologie. Erstmals sind Geräte wie die Roland TR-808 oder der Roland TB-303 auch für Hobby-Musiker erschwinglich. Mit diesen Maschinen kann jeder zu Hause eigene Beats und Basslinien programmieren. Die Möglichkeiten wachsen beinahe täglich – Loops werden länger, Soundeffekte vielseitiger, und Sampling wird zum Standard.

Diese Technik prägt den unverwechselbaren Charakter: scharfe Hi-Hats, satte Bassdrums und gezielt eingesetzte elektronische Flächen stehen im Mittelpunkt. Die Künstler nutzen die Eigenheiten der Geräte oft als Stilmittel, etwa die metallisch-futuristischen Sounds der TR-808 oder das sägende Bassgeräusch der TB-303. Dieser rauhe, ungeschliffene Klang zieht schnell weltweit Nachahmer an.

Für viele ist die Technik nicht nur Werkzeug, sondern auch Mittel zur Selbstermächtigung. Besonders für junge Afroamerikaner, die wenig Zugang zu den teuren Profi-Studios der Musikindustrie haben, ermöglicht die neue Technik selbstbestimmtes Produzieren und Veröffentlichen. Aus improvisierten Heimstudios entsteht so eine Welle an neuer Musik, deren Innovation durch Mut zur Reduktion und hohe Energie geprägt ist.

Queere Communities und Subkulturen als Motor der Szene

Das Entstehen von Chicago House ist untrennbar mit den Lebensrealitäten queerer Schwarzer Communities verbunden. In einer Zeit, in der Diskriminierung und soziale Ausgrenzung den Alltag bestimmen, schaffen Clubs und House-Partys wichtige Schutzräume. Hier gelten andere Regeln – Offenheit, Respekt und gegenseitige Unterstützung prägen das Miteinander auf und abseits der Tanzfläche.

Die Musik ist mehr als Unterhaltung, sie wird zum Sprachrohr für Selbstbewusstsein, Protest und Lebensfreude. House Partys bieten Raum für Identitätsfindung, künstlerischen Ausdruck und neue Formen des Zusammenlebens. Viele House-Klassiker entstehen ursprünglich als reine Demos für diese alternativen Clubs, bevor sie plötzlich weit über die Stadtgrenzen hinaus Bekanntheit erlangen.

Diese solidarische Grundhaltung färbt auch auf die Musikproduktion ab. Remix-Kultur, Kollektive und Community-Projekte sind von Anfang an ein fester Bestandteil. Wer mixt, produziert oft auch selbst – und umgekehrt. Neues entsteht durch Austausch und das gemeinsame Feiern von Diversität und Kreativität.

Der Brückenschlag nach Europa und die globale Welle

Gegen Mitte der 1980er Jahre kennt der neue Sound keine Grenzen mehr. Erste House-Platten gelangen über DJs und Plattenhändler nach Großbritannien und auf den Kontinent. Der ungeschliffene, tanzbare Chicago-Stil trifft auf offene Ohren – besonders in Manchester, London oder Berlin löst er einen regelrechten Hype aus.

Europäische Produzenten und Veranstalter laden die prägenden Chicago-DJs ein und entwickeln aus deren Ideen neue eigene Strömungen, wie etwa Acid House oder Deep House. Gleichzeitig kehrt der internationale Erfolg zurück nach Chicago und bestärkt die Community darin, weiter zu experimentieren.

Durch die rasche Vernetzung, zahlreiche Clubreisen und die Offenheit für neue Strömungen bleibt Chicago House nie stehen. Er wird zum festen Bestandteil der Popkultur, prägt das Bild von Urbanität und ermöglicht einer neuen Generation sozialen Aufstieg durch Musik und Tanz.

So beginnt in Chicago eine Geschichte, die die Welt zum Tanzen bringt – und bis heute nachklingt.

Basslinien, Beats und Visionen: Das Klanggeheimnis von Chicago House

Maschinen am Puls der Stadt: Die neue Rhythmussprache

Wer sich in einen typischen Track des Chicago House hineinversetzt, hört sofort den Herzschlag der Stadt: einen druckvollen, pumpenden 4/4-Beat. Dieser durchgehende Takt legt die Basis für jede Bewegung auf der Tanzfläche. Doch was macht diese rhythmische Formel so einzigartig? Es ist vor allem der Einsatz legendärer Drumcomputer, allen voran die Roland TR-808 und die TR-909. Diese Geräte sorgen für einen unverwechselbaren Percussion-Sound, der durch satte Bassdrums, klatschende Snares und markante Hi-Hats geprägt ist.

Damals, in den Clubs von Chicago, waren diese Drumcomputer ein echtes Novum. Statt einer Live-Band setzten DJs wie Frankie Knuckles oder Jesse Saunders auf elektronische Maschinen – ein revolutionärer Bruch mit der Tradition, der den Takt direkt in die Hände der Produzenten legte. Die so entstandenen Grooves haben eine hypnotische Kraft: Sie sind zugleich simpel und unwiderstehlich tanzbar, monoton und dennoch spannend. Gerade die Reduktion auf das Wesentliche – wenig Variation, viel Wiederholung – verstärkt den Sog dieser Musik und lässt Tänzerinnen und Tänzer stundenlang in den Rhythmus eintauchen.

Die rhythmische Direktheit wurde zum Markenzeichen des Stils. Ein weiteres Element, das die Tracks unverwechselbar machte, sind die sogenannten „Shuffle-Patterns“ – leicht versetzte Hi-Hats und Percussion-Sounds, die dem Beat einen rollenden, swingenden Charakter verleihen. So entsteht aus einfachen Mitteln ein Groove, der nicht mehr loslässt.

Synthetische Klangfarben zwischen Sehnsucht und Energie

Nicht nur der Rhythmus, auch die Melodien und Basslinien des Chicago House erzählen von Aufbruch und urbaner Sehnsucht. Typisch sind warme, oft leicht verstimmte Synthesizerklänge, die mit Hilfe von Geräten wie dem Roland Juno-60 oder dem Korg Poly-61 erzeugt wurden. Besonders prägnant sind die Basslinien, häufig eingespielt auf dem Roland TB-303, der für seine durchdringend schmatzenden und gleitenden Töne bekannt ist. Zwar verband man den TB-303 später vor allem mit dem Acid-House, doch schon im frühen Chicago House tauchte sein unwirklicher Sound auf und verlieh einzelnen Stücken eine besondere Tiefe.

Die Melodieführung ist dabei meist schlicht gehalten – kurze, eingängige Phrasen, die sich wie ein Mantra wiederholen. Häufig werden sie durch gebrochene Akkordfolgen, simple Arpeggios oder warme Flächen ergänzt. Je nach Track stehen mal die hypnotischen Bassläufe, mal die schwebenden Synth-Flächen im Vordergrund. Die Musik wirkt dadurch fast tranceartig: Sie hüllt das Publikum in einen Klangteppich, in dem sich Zeit und Raum auflösen.

Ein weiteres wichtiges Stilmittel sind die unvermittelten Klangfarbenwechsel. Oft überrascht ein Chicago House-Track mit plötzlichen Filterfahrten, surrenden Effekten und spontanen Anwendung von Delays oder Hall. All das, so berichten Zeitzeugen, geschah meist live am Mischpult – die DJs der frühen Clubs waren eben auch Klangtüftler, die ihre Tracks dynamisch auf die Stimmung im Raum abstimmten.

Die Kunst des Samplings: Erinnerungen an Disco und Soul

Während der Beat und die Synthesizer den Blick in die Zukunft richten, hält Chicago House auch an der Vergangenheit fest. Ein zentrales musikalisches Charakteristikum ist der gekonnte Einsatz von Samples – also das Einbinden von kurzen Klangstücken fremder Aufnahmen, insbesondere aus Disco, Soul und Funk. Häufig schnitten die Produzierenden Vokalpassagen, Streicher- oder Bläserparts aus alten Platten heraus und montierten sie auf die neuen, elektronischen Arrangements.

Dieser Rückgriff auf Klassiker schuf eine Brücke zwischen Generationen. Die einprägsamen Disco-Hooks sorgten für Wiedererkennungswert, während die elektronische Produktion einen frischen Anstrich verlieh. Gerade in den raren Vocal-Tracks – etwa Frankie Knuckles’ legendären Mix von Jamie Principle’s „Your Love“ – wurde die emotionale Kraft gesampleter Gesangsfragmente bewusst eingesetzt, um Sehnsucht, Hoffnung und manchmal auch Melancholie spürbar zu machen.

Zudem spiegelte das Prinzip des Samplings die Lebensrealität der Szene wider. In einer Zeit, in der viele Musiker*innen keinen Zugriff auf teures Studioequipment hatten, bot Sampling eine kreative Möglichkeit, sich Ausdruck zu verschaffen und musikalische Traditionen weiterzuerzählen. Damit wurde *Chicago House* zu einer Klang-Collage, in der sich Zukunftsvisionen und musikalisches Erbe verbinden.

Vocals, Hooks und Message: Zwischen Party und Protest

Ein besonderes Augenmerk verdient auch die Rolle der Stimme im Chicago House. Anders als in vielen späteren elektronischen Stilrichtungen, blieb der menschliche Gesang ein zentrales Element – wenn auch häufig auf eigene Weise bearbeitet. In den frühen Klassikern wurde oft mit sogenannten „Vocal Chops“ gearbeitet: einzelne Wörter oder Phrasen wurden gesampelt, geloopt oder mit Effekten verfremdet, bis sie fast wie ein weiteres Instrument wirkten.

Doch es gab ebenso prominente Vocal-Tracks, in denen die Botschaft im Zentrum stand. Songs wie Marshall Jeffersons „Move Your Body (The House Music Anthem)“ oder J.M. Silk’s „Music Is The Key“ feiern die befreiende Kraft der Musik. Die Texte kreisen meist um Freiheit, Gemeinschaft und die Magie des Tanzes. Dabei spiegelt sich die soziale Realität des Chicagoer Undergrounds: Clubs als Räume der Emanzipation für afroamerikanische, hispanische und queere Jugendliche, in denen Musik zur Waffe gegen Ausgrenzung wird.

Nicht selten fanden sich politische oder gesellschaftskritische Untertöne in den Lyrics. Allerdings dominierten Optimismus, Aufbruch und das Versprechen einer besseren, inklusiveren Welt. Die Gesangsstimmen, meist von lokalen Sänger*innen geprägt, gaben der Musik eine emotionale Tiefe, die sie von vielen anderen elektronischen Stilen der damaligen Zeit abhob.

Die Magie des Mixings: Musik als Erlebnisraum

Einen zentralen Aspekt der musikalischen Charakteristik bildet die Technik des nahtlosen Mixings. DJs wie Ron Hardy und Frankie Knuckles verstanden sich als Erzähler, die mit ihren Platten ganze Geschichten komponierten. Sie arrangierten einzelne Tracks so, dass sie nahtlos ineinanderflossen, Übergänge wurden zu Höhepunkten, Breaks zum Moment kollektiver Ekstase.

Dank dieser besonderen Kunstfertigkeit entstand ein ganz eigenes Hörerlebnis, das weit über die einzelne Platte hinausging. Es war nicht die Produktion im Studio allein, sondern das Gespür der DJs auf dem Dancefloor, die Kreativität am Mischpult und das feine Gefühl für die Stimmung im Raum, was den Chicago House-Sound ausmachte.

Die Dynamik des Mixings ermöglichte es, aus simplen Strukturen immer neue Dramatik und Energie zu schöpfen. Plötzliches Herausnehmen aller Instrumente, gefolgt von einem massiven „Drop“, überraschende Filtereffekte oder gezielte ruhige Passagen – all das hielt das Publikum in ständiger Bewegung und Verwunderung. In den besten Nächten verschwammen so Track, Club und Stadt zu einem einzigen, rauschhaften Erlebnis.

Zwischen Freude und Rebellion: Der Charakter von Chicago House

Die musikalischen Charakteristika des Chicago House spiegeln immer auch die Lebenswelt ihrer Schöpfer*innen wider. Zwischen dem rauen Alltag, den Möglichkeiten neuer Technologien und dem Wunsch nach Gemeinschaft entwickelte sich eine vielschichtige Klangästhetik. Die Geradlinigkeit der Beats bildet das Rückgrat, doch es sind die subtilen Zwischentöne – die emotionalen Vocals, die treibenden Basslinien und die Experimentierfreude beim Mix –, die den einzigartigen Reiz ausmachen.

Im Zusammenspiel von Minimalismus und Energie, Nostalgie und Zukunftseuphorie liegt das Geheimnis dieser Musik. Keine andere elektronische Stilrichtung jener Zeit verband technische Innovation, soziale Utopie und pure Tanzlust so durchdringend wie der Chicago House. Jede neue Schicht, jeder Soundeffekt, jedes Vocal-Sample erzählt ein Stück davon.

So bleibt die Musik lebendig – nicht nur als historisches Phänomen, sondern als Einladung, immer wieder neu zu hören, zu tanzen und zu träumen.

Vom Warehouse zum Acid-Sumpf: Wie Chicago House die Welt mit neuen Sounds überraschte

Acid, Jack und Vocal: Die Suche nach neuen Klangwelten

Mitten in den düsteren Nächten von Chicago wächst der Wunsch nach Abwechslung und Neuem. In den Hinterzimmern der Clubs experimentieren Produzentinnen und Produzenten wie Phuture, Marshall Jefferson oder Chip E. mit frischen Klängen. Aus diesen Versuchen entstehen ab 1985 Strömungen, die das Gesicht des Chicago House entscheidend prägen – Subgenres, die bis heute in den Clubs und auf Festivals der ganzen Welt nachhallen.

Ein prägendes Untergenre ist der Acid House. Alles beginnt mit einem Unfall und der Neugier auf technische Möglichkeiten. Als Phuture zum ersten Mal die ikonische Roland TB-303 einsetzen – eine Bass-Synthesizer-Maschine, eigentlich für Gitarristen gedacht –, ahnt niemand, dass dieser sägende, „quakende“ Sound so epochal werden würde. Die legendäre Aufnahme „Acid Tracks“ (aufgenommen 1985, veröffentlicht 1987) klingt wie aus einer anderen Welt: Die Basslinie windet sich schlangenartig, während die Hi-Hats gleichmäßig treiben. Dieser Effekt entsteht, weil die Musiker an den Reglern live drehen: Filter, Resonanz, Decay – alles wird im Moment verändert. So werden mit einfachsten Mitteln hypnotische Klanglandschaften erschaffen, die besonders bei langen DJ-Sets für ekstatische Momente sorgen.

Im Gegensatz zum rauen, maschinenhaften Acid bleibt der klassische Vocal House dem Songwriting und Melodien verpflichtet. Seine Wurzeln stecken tief im Gospel, Soul und Disco. Namen wie Jamie Principle und Robert Owens stehen für gefühlvolle Stimmen, reiche Akkorde und Texte, die Geschichten von Liebe, Sehnsucht und gesellschaftlicher Selbstbehauptung erzählen. Tracks wie „Your Love“ von Frankie Knuckles & Jamie Principle werden zu Hymnen – nicht nur für Clubs, sondern oft auch für gesellschaftliche Außenseiter, die hier Trost und neue Kraft finden.

Totale Reduktion und extrem monotone Loops – das kennzeichnet den Jackin’ House. Inspiriert vom Befehl „Jack your body“, der in vielen House-Tracks zu hören ist, drehen Künstler wie Steve „Silk“ Hurley und Farley „Jackmaster“ Funk ab 1986 die repetitiven Elemente auf Anschlag. Die Musik gibt den Tänzerinnen und Tänzern ein Gefühl von Kontrolle und Freiheit: Alles Unnötige wird ausgelassen, die Energie konzentriert sich auf Groove, Bassline und einen simplen Slogan. So entstehen Tracks, die stundenlang mitreißen, obwohl sie auf den ersten Blick schlicht erscheinen.

House ist nicht gleich House: Tiefgang, Vielfalt und Neuverflechtungen

Mit dem Erfolg in den lokalen Clubs bleibt es nicht lange – bald nimmt die globale Musiklandschaft die Impulse aus Chicago auf und beginnt, sie zu transformieren. In Großbritannien wird der Acid House im Summer of Love 1988 zum Symbol für einen neuen Hedonismus. Bekannte Clubs wie das Shoom oder das The Haçienda in Manchester machen Acid zum Synonym für Befreiung und Ekstase. Die exzentrischen Sounds, Chromatik und Live-Reglermanipulationen der 303 werden übernommen und weiterentwickelt, um einen eigenen britischen Stil zu formen.

Gleichzeitig entstehen um 1987 neue Mischformen: Deep House ist eine davon. Der Begriff wird zuerst von Marshall Jefferson mit Produktionen wie „Move Your Body“ und Larry Heard alias Mr. Fingers („Can You Feel It“) gefüllt – beide sind wegweisend für die Entwicklung des Genres. Deep House mischt die für Chicago typischen simplen Beats mit komplexeren Akkorden und einer zurückhaltenden Stimmung. Hier steht weniger das pure Feiern im Mittelpunkt, sondern vielmehr das Eintauchen, das Fließenlassen im Sound. Die Tracks legen Wert auf Wärme, Musikalität und manchmal einen Anflug von Melancholie.

In direkten Gegensatz dazu zeigt der Hip House: Hier verschmilzt Ende der 1980er Jahre das rhythmische Sprechgesang-Element aus dem Hip-Hop mit den pumpenden Grooves des House. Künstler wie Fast Eddie und Tyree Cooper bringen in Songs wie „Yo Yo Get Funky“ einen frechen, energetischen Stil auf die Tanzflächen. Plötzlich ist House nicht mehr nur Gesang oder schnörkelloser Beat – sondern auch ein Gefäß für schnelle, oft witzige oder sozialkritische Texte. Gerade in den städtischen Szenen der USA und wenig später in Europa wird Hip House zum Brückenbauer zwischen verschiedenen Communities.

Technik trifft Gefühl: Produktionsmethoden und ihre Bedeutung für Subgenres

Was alle Spielarten des Chicago House eint, ist der offene, experimentelle Umgang mit Technik. Die günstigen, heute legendären Drumcomputer und Synthesizer sind damals keineswegs High-End-Produkte – sondern Notlösungen, weil viele Musiker sich professionelle Studiozeit nicht leisten können. Wer einen Track produziert, spielt oft live in Echtzeit alle Effekte ein – jeder Reglerdreh kann über Erfolg oder Flop entscheiden. Besonders im Acid House gibt es kaum feste Regeln: Der Sound lebt von der Interaktion mit der Technik und einer gewissen Unvorhersagbarkeit.

Im Vocal House führen die Möglichkeiten elektronischer Aufnahmegeräte zu immer raffinierteren Arrangements. Gesangsspuren werden geloopt, übereinandergeschichtet, mit Rückwärts-Effekten versehen. So entstehen neue Arten von Harmonie und Rhythmus, ohne dass klassische Bandbesetzungen nötig wären. Besonders für junge, kreative Köpfe aus schwierigen sozialen Verhältnissen ist diese Autonomie entscheidend. Sie können unabhängig von großen Labels und Studios Musik schaffen, die direkt auf der Straße oder im Club entsteht.

Im Deep House sind es die getretenen, tiefen Flächen und dezent eingesetzten Percussions, die ein Gefühl von Raum und Tiefe erzeugen. Hier nutzen Produzenten komplexe Hall- und Delay-Effekte, um die Musik weiter zu öffnen. Die rhythmischen Elemente bleiben zurückhaltend, fast schwebend – das Ziel ist es, den Hörer stundenlang in einen angenehmen Flow zu versetzen.

Szenenwechsel: Subkulturen, Communitys und die kulturelle Bedeutung von House-Spielarten

Die unterschiedlichen Subgenres von Chicago House sind mehr als bloße Musikrichtungen – sie bilden den Soundtrack für neue soziale Bewegungen, Treffpunkte und Ausdrucksformen. Im The Power Plant oder später im Smart Bar in Chicago entwickeln sich Acid- und Jackin’ House zu Stilmitteln einer subversiven Jugendkultur. Musik wird zur Codesprache – wer „jackt“, rebelliert gegen Normen und sucht nach Zugehörigkeit jenseits gesellschaftlicher Schranken.

Gerade für die afroamerikanische, lateinamerikanische und die queere Szene ist House mit all seinen Facetten eine Spielwiese, auf der es keine Grenzen gibt. Kaum eine andere Musikrichtung schafft einen ähnlichen Raum für Identität, Widerstand und Glückssuche. Ob ekstatischer Acid, gefühlvoller Vocal oder der hedonistische Jackin’-Stil – beim House kann sich jede und jeder einbringen und die Musik mitgestalten.

Mit der internationalen Verbreitung von House verändern sich die Subgenres weiter. In Europa und Asien entstehen ab 1989 zahlreiche Spielarten mit lokalen Besonderheiten. Die Wiederaufnahme von Chicago House-Elementen im französischen „French House“ der 1990er oder die Interpretation im Italo House zeigen: Die Innovationskraft, die in den Kellern Chicagos begann, wirkt noch Jahrzehnte nach.

Innovation und Tradition: Wie Chicago House bis heute nachhallt

Die Variationen des Chicago House wachsen in alle Richtungen, werden aber von wenigen Grundprinzipien zusammengehalten. Experimentierfreude, Zusammenhalt in der Community und die Liebe zur Tanzfläche verbinden Acid-, Deep-, Vocal- und weitere House-Varianten bis in die Gegenwart. Heute zitieren DJs weltweit die Klassiker aus den Anfangszeiten, bauen Acid-Lines in ihre Sets ein oder interpretieren die Sounds neu. In den Social Media, auf Festivals und in kleinen Underground-Clubs lebt der Geist von Chicago weiter – durch ständige Erneuerung, die Einladung an Fremde, Teil zu werden, und die Sehnsucht nach dem nächsten Beat.

Visionäre hinter den Decks: Wie Pioniere und Hits Chicago House prägten

Frankie Knuckles: Die Seele des Warehouse und der „Godfather of House“

Kaum jemand verkörpert den Geist von Chicago House so einzigartig wie Frankie Knuckles. Geboren 1955 in der Bronx, verschlägt es ihn Anfang der 1970er nach Chicago, wo er bald das legendäre The Warehouse mit seinem Sound prägt. Knuckles beginnt als klassischer Disco-DJ, doch schon bald wagt er klangliche Grenzüberschreitungen: Mit den aktuellsten Platten aus New York, eigenhändig bearbeiteten Edits und kreativen Overdubs auf dem Reel-to-Reel-Tonband füllt er Nacht für Nacht den Dancefloor.

Im Warehouse entsteht ein bislang unbekanntes Zusammengehörigkeitsgefühl. Sein DJ-Stil ist voller Wärme, Emotion und Energie. Für viele Besucher*innen ist der Club mehr als ein Vergnügungsort – es ist ein Rückzugsraum in einer oft feindlichen Stadt.

Frankie Knuckles fördert unbekannte Talente und bringt eigene Tracks hervor. Mit dem Track „Your Love“ (mit Jamie Principle, aufgenommen 1984) schafft er einen der ersten und bedeutendsten House-Songs – sinnlich, offenherzig und rhythmisch unwiderstehlich. Dieser Song verkörpert alles, was den Stil ausmacht: pulsierende Basslinie, schwebende Synth-Flächen und eine einprägsame Hookline. „Your Love“ schallt noch heute durch Clubs und hat Generationen von Musikern inspiriert. Gerade die emotionale Tiefe hebt Knuckles’ Musik von vielem ab, was anderswo zu hören ist.

Im Laufe der 1980er wird Knuckles international bekannt, seine DJ-Sets werden zum Inbegriff des Chicago-Sounds. Stücke wie „Baby Wants to Ride“, erneut gemeinsam mit Jamie Principle, sowie unzählige Remixe und Editierungen zeigen seine künstlerische Vielseitigkeit. Nicht umsonst nennt man ihn später den „Godfather of House“.

Jesse Saunders und Steve „Silk“ Hurley: Die Architekten der ersten Tracks

Während Knuckles vor allem als visionärer DJ wirkt, setzen andere Pioniere auf das Produzieren eigener Musik. Jesse Saunders wird oft als Erfinder der ersten echten House-Maxi genannt. Mit „On and On“ (veröffentlicht 1984) landet er einen Meilenstein. Der pluckernde Bass, markante Percussion und der unerbittliche Groove definieren den zukünftigen House-Sound mit. Was viele nicht wissen: Die ersten Pressungen verkauft Saunders direkt aus dem Kofferraum seines Autos – ein Beweis für den Innovationsgeist und das Do-it-yourself-Gefühl der Szene.

Steve „Silk“ Hurley prägt das Genre auf andere Weise. Der ausgebildete Musiker verleiht dem House-Sound eine neue Professionalität. Sein Track „Jack Your Body“ (veröffentlicht 1986) wird zu einem internationalen Durchbruch für Chicago. Mit minimalistischem Arrangement und dem unvergesslichen Befehl „Jack, jack, jack your body“ bringt Hurley das Lebensgefühl der Szene schnörkellos auf den Punkt. In den britischen Charts landet der Song sogar auf Platz eins – ein Triumph für die bis dahin lokale Musikbewegung.

Beide Künstler zeigen, dass der Fokus auf den Groove, innovative Technik und ein gewisser Mut zur Vereinfachung fester Bestandteil des Stils werden. Ihre Produktionen setzen sich von typischer Disco-Musik ab und ebnen anderen Produzenten den Weg.

Marshall Jefferson: Wenn House Musik Seele bekommt

Neben der treibenden Clubmusik sehnen sich viele Nachtschwärmer auch nach Tracks, die Emotionen tragen und Geschichten erzählen. Hier schließt Marshall Jefferson eine entscheidende Lücke. Jefferson, ursprünglich im Immobiliengeschäft tätig, entwickelt früh in den 1980ern eine Faszination für elektronische Musik und beginnt, selbst zu produzieren.

Sein Stück „Move Your Body (The House Music Anthem)“ (aufgenommen 1985, veröffentlicht 1986) ist ein musikalischer Paukenschlag. Zum ersten Mal setzt Jefferson ein echtes Piano als zentrales Motiv ein – damals völlig untypisch für elektronische Clubmusik. Die einfache, mitreißende Melodie, gepaart mit kraftvollen Vocals, bringt eine neue emotionale Qualität in die Szene. Statt reiner Funktionalität lädt der Track zum Mitsingen und Mitfühlen ein.

Jefferson arbeitet gleichzeitig mit anderen Künstlern wie CeCe Rogers zusammen. Gemeinsam entsteht der Song „Someday“ (veröffentlicht 1987), der bis heute als Hymne für Hoffnung und Gleichberechtigung gilt. Damit beweist Jefferson, dass Chicago House mehr sein kann als Musik für endlose Nächte – sie kann gesellschaftliche Themen transportieren und Menschen vereinen.

Zugleich beeinflusst Jeffersons Innovationsgeist zahllose spätere Musikerinnen und Musiker. Sein Mut, neue Instrumente und Songstrukturen in den Clubs zu etablieren, erweitert das Klangspektrum für kommende Generationen erheblich.

Phuture und Acid House: Der Klang aus der Maschine

Ein weiterer entscheidender Impuls stammt von der Gruppe Phuture, bestehend aus DJ Pierre, Spanky (Earl Smith Jr.) und Herb J. Auf der Suche nach ungewöhnlichen Sounds stößt das Trio auf die Roland TB-303, ein Bass-Synthesizer, der ursprünglich für Gitarrenbegleitung gedacht war. In den Händen von Phuture verwandelt sich das Gerät jedoch in ein Instrument für hypnotische, sägende Klanglandschaften.

Ihr Track „Acid Tracks“ (aufgenommen 1985, veröffentlicht 1987) löst eine Welle aus. Während der ersten Plays im Music Box-Club ist das Publikum zunächst irritiert, dann begeistert. Der ekstatische 303-Sound – rhythmisch moduliert und von Hand live manipuliert – bricht mit allen Konventionen der bisherigen Clubmusik. Die Wirkung ist wie ein Befreiungsschlag: DJ-Sets werden mit „Acid Tracks“ dramatisch verändert, viele neue Produzenten nehmen die Spur auf.

Die Veröffentlichung markiert die Geburtsstunde von Acid House, einer Spielart von Chicago House, die wenig später von London bis Berlin große Popularität erlangt. Der Erfolg von Phuture beweist, wie eng Technik und Kreativität in dieser Szene verflochten sind.

Larry Heard (Mr. Fingers): Sanft, melancholisch und doch voller Tanzdrang

Für so manchen Liebhaber von Chicago House bleibt ein Name untrennbar mit der weichen, melancholischen Seite des Genres verbunden: Larry Heard, auch bekannt als Mr. Fingers. Er betritt das Rampenlicht mit einer Reihe von Tracks, die bis heute Maßstäbe setzen.

Der Song „Can You Feel It“ (veröffentlicht 1986) hebt sich ab durch seine einfühlsamen Harmonien, warme Flächen und einen dezenten, rollenden Beat. Ohne Gesang und dennoch voller Gefühl wird der Song schnell zum Club-Klassiker. Die spezielle Stimmung, die Heard erzeugt, hebt sich bewusst vom rein rhythmusbetonten Club-Sound ab: Er schafft Raum für Träume, Sehnsucht und Reflektion.

Mit weiteren Songs wie „Mystery of Love“ und „Bring Down the Walls“ zeigt Heard, wie vielfältig das Chicago-Projekt sein kann. Seine Musik schafft Rückzugsorte für alle, die auf dem Dancefloor nicht nur schwitzen, sondern auch neue Energie schöpfen möchten.

Farley “Jackmaster” Funk und der Brückenschlag ins Pop-Gefühl

Als die Szene wächst, entstehen auch erste Überschneidungen zum Mainstream. Farley “Jackmaster” Funk gelingt es, den rauen Kern von House einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Mit „Love Can’t Turn Around“ (veröffentlicht 1986) und dem markanten Sänger Darryl Pandy findet ein Stück die internationale Hitparade. Während der schleppende Groove und die knalligen Synths typisch für Chicago House bleiben, ist Pandys extravagante Darbietung eindeutig auf große Bühnen ausgerichtet.

Dieser Track revolutioniert die Wahrnehmung elektronischer Tanzmusik: Nicht nur in Clubs, sondern auch im Radio und im Fernsehen wird der Chicago-Sound präsenter. Besonders in Großbritannien stößt das Stück eine House- und Dancemania an, die viele Nachahmer und Weiterentwicklungen nach sich zieht.

Frauenstimmen und neue Perspektiven: Fingers Inc. und die Bedeutung der Vocals

Abseits der Maschinenklänge beweisen Produktionen wie jene von Fingers Inc. (Larry Heard, Robert Owens und Ron Wilson), wie wichtig die menschliche Stimme für das Genre geworden ist. Ihr gemeinsames Album „Another Side“ (veröffentlicht 1988) gilt als das erste vollständige Studioalbum des Genres und enthält Klassiker wie „Can You Feel It“ und „Mystery of Love“.

Gerade die bittersüße Stimme von Robert Owens sorgt für emotionale Tiefe. Die Songs thematisieren nicht nur das Vergnügen des Feierns, sondern auch Einsamkeit, Hoffnung und gesellschaftliche Veränderungen. Der Fokus auf persönliche Geschichten spiegelt die Herkunft der Musik aus marginalisierten Gruppen. Dadurch erhält Chicago House ein neues, vielfältiges Gesicht.

Labelkultur: Spuren von DJ International und Trax Records

Nicht zuletzt sind die unabhängigen Labels von DJ International Records und Trax Records Motor der Entwicklung. Sie liefern die Plattform für frühe Veröffentlichungen, fördern Talente und sorgen dafür, dass Innovationen weit über die Stadt hinausstrahlen. Ob Acid, Vocal House oder Instrumentalstücke – die Kataloge beider Labels sind wie ein Kompass durch die Pionierjahre der Szene.

Jeder Track, jedes Album und jede Remix-Platte dieser Zeit verkörpert den Geist von Chicago House: Visionen statt Regeln, Technik als Spielplatz und Musik als Ort der Befreiung. So entstehen jene Werke und Legenden, die bis heute auf Tanzflächen in aller Welt hörbar sind.

Klangerfinder in dunklen Kellern: Wie Technik das Rückgrat des Chicago House schuf

Tasten, Drähte, Schraubendreher: Die Bastelwut hinter dem Sound

Wer einen Blick in die Hinterzimmer der Clubs von Chicago Mitte der 1980er wirft, sieht kein großes Studio – sondern Tische voller Kabel, klobige Kisten und Jugendliche mit leuchtenden Augen. Die Werkzeuge der Stunde heißen Roland TR-808, TR-909 oder TB-303 – und sie wirken auf den ersten Blick wie Spielzeug für Technikfreaks. Doch genau aus diesen Maschinen zimmerten junge Produzenten die wummernden Klangfundamente, die Dancefloors auf der ganzen Welt in Bewegung versetzten.

Elektronische Musik lag in jener Zeit noch in den Kinderschuhen. Computer waren teuer und für viele unerreichbar, Software zum Musikmachen existierte praktisch nicht. Stattdessen bauten Tüftler:innen auf erschwingliche Drumcomputer, Synthesizer und einfache Mischpulte, oft gebraucht ergattert oder von der letzten Bandprobe ausgeliehen. Die legendären Geräte aus dem Hause Roland bestimmten auf Anhieb den Ton – nicht alleine wegen ihrer günstigen Preise, sondern weil sie sich ganz ohne Musiktheorie oder Notenkenntnisse bedienen ließen. So konnte jeder, der gewillt war, sich in die Materie zu stürzen, einen eigenen Beat basteln und so den Grundstein für einen neuen Track legen.

Wer mit einer TR-909 hantierte, hatte Zugriff auf druckvolle Bassdrums, metallische Hi-Hats und markante Claps. Es ging nicht um Perfektion, sondern um Energie. Viele Tracks der Anfangszeit sind von technischen Imperfektionen geprägt: leichte Timing-Schwankungen, rauschende Signale oder ungefilterte Frequenzen. Doch gerade diese „Fehler“ machten den Sound lebendig und rau. Die Regler und Taster der Hardware luden dazu ein, während des Aufnehmens zu experimentieren – jede Änderung am Gerät schrieb den Track in Echtzeit um.

Der Zauber des Minimalismus: Begrenzte Möglichkeiten, endlose Kreativität

Die technische Einfachheit war Segen und Fluch zugleich. Die Produzentinnen und Produzenten mussten mit dem Vorlieb nehmen, was ihnen die Geräte boten – nicht selten beschränkte sich die gesamte Ausstattung auf wenige Kanäle im Mischpult, eine handvoll Drum-Sounds und eine Basslinie aus der TB-303 oder einem anderen analogen Synthesizer. Doch genau darin entfaltete sich die größte Kraft des Chicago House: Der kreative Umgang mit Begrenzungen zwang zu neuen Lösungen.

Beispielsweise konnten die Drumcomputer nur eine begrenzte Anzahl an Mustern speichern. Wer mehrere Abschnitte in einem Track wollte, musste während des Aufnahmeprozesses in Echtzeit zwischen den Sounds umschalten oder die patternbasierten Drum-Tracks manuell “live” verändern. Dadurch entstand eine ganz eigene Form von Performance, bei der technische Fehler und spontane Einfälle zu wichtigen Zutaten wurden.

Viele Produktionen wurden auf preiswerte Mehrspur-Kassettenrekorder aufgenommen, sogenannte “Four-Tracker”. Diese Geräte erlaubten das schrittweise Einspielen mehrerer Spur-Lagen, aber die Klangqualität litt häufig. Lo-Fi-Charakter war die Regel – und mit ihr entstand jene Direktheit, die später als “raw House” Kultstatus erreichte. Die Sounds wirkten dadurch roher, unmittelbarer und nahbar.

Studio als Garage: DIY-Mentalität und die Lust am Unperfekten

Die Anfangszeit des Chicago House war geprägt vom Geist des Selbermachens, der auch in anderen Subkulturen wie dem Hip-Hop oder Punk verbreitet war. Was fehlte, wurde improvisiert. Sampler steckten noch in den Kinderschuhen, Effekte wurden aus Gitarrenpedalen oder Heimorgeln zweckentfremdet. Wer keinen Synthesizer besaß, nahm aufwändige Stimmensamples als Melodie oder ließ vertraute Sounds von Plattenspielern laufen.

Die Produktion war häufig ein kollektives Abenteuer: Behelfsmäßige Studioumgebungen entstanden in Kellern, Wohnzimmern oder Hinterzimmern von Plattenläden. Teams arbeiteten zusammen, tauschten Geräte, Tipps und ihre neuesten Beats. Gerade der offene Zugang – keiner war auf professionelle Studios angewiesen – sorgte für eine kreative Vergleichskultur. Jeder neue Sound, jeder Track war zugleich eine Einladung, die technischen Möglichkeiten noch weiter auszuloten.

Exponentielle Innovation kam durch die ständige Weitergabe von Wissen. Der Erfahrungsaustausch an den Plattentresen der Szeneclubs, auf kleinen Radio-Shows oder unter Freundeskreisen führte dazu, dass Tricks und Kniffe zur gemeinsamen Sprache wurden. Damit veränderten sich die Produktionsweisen mit atemberaubender Geschwindigkeit.

TB-303 und der Siegeszug des Acid: Wie ein Bass-Synthesizer zur Ikone wurde

Ein Höhepunkt der technischen Entwicklung im Umfeld des Chicago House ist der Siegeszug der Roland TB-303. Ursprünglich sollte sie Gitarristen als Begleitautomat dienen, doch in den Händen der lokalen Produzent*innen geschah das Gegenteil: Das Gerät entwickelte mit seinen eindringlich-chemischen Sounds eine Anziehungskraft sondergleichen.

Anders als klassische Keyboards arbeitet die TB-303 nicht mit Tasten, sondern mit einfachen Drehreglern, mit denen sich Klangfärbung, Tonhöhe und Filterverläufe unmittelbar formen ließen. Die wichtigsten Regler – für Cutoff, Resonance und Envelope Mod – reagierten sensibel auf jede Bewegung. Dadurch konnte die Basslinie eines Tracks binnen Sekunden völlig umgestaltet werden.

Der alles verändernde Moment kam, als Phuture mit „Acid Tracks“ einen Track schufen, der die Möglichkeiten des Geräts kompromisslos ausreizte. Der typische „squelchy“-Sound – jener „quakende“ und spiralförmige Klang – entstand durch das Live-Drehen an den TB-303-Reglern während der Aufnahme. Diese radikal neue Spielweise machte den Sound so prägnant, dass der Begriff Acid House zur eigenen Kategorie heranreifte.

Spannend dabei: Die TB-303 war technisch gesehen eine Fehlentwicklung – sie floppte am Markt, weil sie für ihren eigentlichen Zweck zu speziell war. Erst als sie für wenig Geld auf Flohmärkten zu haben war, konnten sich junge Kreative das Instrument leisten und seinen maximalen Ausdruck entfalten.

Plattenspieler und Mixer: Die Kunst der Live-Transformation

Neben Drum- und Bassmaschinen bestimmten die Werkzeuge der DJs den Live-Sound des Chicago House. Gerade das Zusammenspiel aus zwei oder mehr Plattenspielern und einem Mixer eröffnete neue Perspektiven. DJs verbanden einzelne Platten im fließenden Übergang, schufen Collagen aus verschiedenen Songs und experimentierten mit Tempo, Tonausgleich und Effekten.

Zentrale Rolle spielten dabei Mixer, die mit Kill-Switches oder Equalizern ausgestattet waren. Damit konnten Frequenzbereiche in Echtzeit ein- und ausgeblendet werden, was insbesondere den typischen „Drop“-Momenten ihre Sprengkraft verlieh. Das gezielte Aus- und Einblenden von Drums, Bässen oder Melodien strukturierte die Dramaturgie eines DJ-Sets neu.

Da viele Tracks minimalistisch gebaut waren, boten sie viel Raum zum Kombinieren. DJs wie Frankie Knuckles nutzten Loops, Overdubs und kreative Schnitttechniken, um aus wenigen Klängen ein intensives, vielschichtiges Live-Erlebnis zu schaffen. So entstand eine einzigartige Verbindung aus Studiotechnik und Clubkultur – ein Dialog zwischen Technik und Tanzfläche.

Sampler, Vocoder und Effekte: Die allmähliche Erweiterung des Klangraums

Mit zunehmender Verfügbarkeit erschwinglicher Technik erweiterten Sampler und einfache Effektgeräte das klangliche Vokabular von Chicago House. Anfangs waren Sampler noch Luxusartikel, doch schon bald fanden günstige Modelle wie der Ensoniq Mirage oder der Akai S900 ihren Weg in die Home-Studios. Plötzlich konnten Sounds aufgenommen, zerhackt und auf neuartige Weise wiederverwendet werden.

Das eröffnete eine ganz neue Dimension: Gesangsfetzen, Sprachschnipsel oder Geräusche aus dem Alltag wurden zu rhythmischen Motiven oder markanten Hooks. Der Vocoder – ein Effektgerät, das die menschliche Stimme synthetisch verzerren kann – trug zur Entwicklung des charakteristischen, leicht roboterhaften Gesangs in vielen Tracks bei.

Neben Loopern und Delay-Pedalen, oftmals aus dem Gitarrenbereich, kamen auch Hallgeräte zum Einsatz. Besonders der gezielte Einsatz von Hall auf Claps und Snares verlieh der Musik einen schwebenden, „räumlichen“ Klangcharakter. Damit entfernte sich der Sound immer mehr von der ursprünglichen „Band-im-Raum“-Anmutung und wurde zum Ausdruck einer neuen, elektronisch geprägten Musiklandschaft.

Grenzenlose Improvisation: Die Performance als kreativer Akt

Der Prozess des Musizierens im Chicago House war selten ein statisches Komponieren im klassischen Sinne. Vielmehr entstand Innovation durch Improvisation – oft im direkten Dialog mit dem Publikum auf der Tanzfläche. In Echtzeit veränderten DJs und Produzenten Tempo, Struktur und Klangfarben ihrer Tracks. Fehler wurden nicht versteckt, sondern als willkommene Überraschungen gefeiert.

Das bedeutete: Kein Track klang jemals zweimal genau gleich. Die Interaktion zwischen Hardware, DJ und Tänzer*innen führte dazu, dass sich die Musik ständig wandelte. Jedes Set war ein Unikat. Viele Ideen wurden aus dem Moment heraus geboren – getrieben von der Energie der Nacht, der Resonanz der Menge und dem Spieltrieb der Technik.

So prägte der innovative Umgang mit begrenzten Mitteln ein ganzes Genre. Was als Notlösung oder Improvisation begann, wurde zur eigentlichen Stärke des Chicago House: ein Soundsystem, das die Grenzen des Machbaren immer wieder aufs Neue verschob, weil es den kreativen Geist nie einschränkte.

Vom Untergrund zum globalen Lebensgefühl: Chicago House als Herzschlag der Clubkultur

Rückzugsräume und Mut zur Vielfalt: Wie Chicago House Emanzipation feierte

Mitten im rauen Klima des urbanen Chicago der 1980er Jahre wird House nicht nur zum Soundtrack für schlaflose Nächte, sondern auch zum Symbol für Gemeinschaft und Selbstbestimmung. In der von wirtschaftlichem Niedergang geprägten Stadtbevölkerung bieten die Nächte im The Warehouse gefühlte Freiheit – jenseits von Ausgrenzung und Alltagstrott. Der Dancefloor wird zum Schutzraum, besonders für jene, die wegen ihrer Hautfarbe, Identität oder Sexualität andernorts auf Ablehnung stoßen. Schwarze und lateinamerikanische Communities, queere Menschen sowie ihre Verbündeten finden in den pulsierenden Beats ein Ventil, um zu sich selbst zu stehen und ausdrucksstark zu feiern.

Diese kollektiven Erlebnisse im Cluballtag sind mehr als bloßer Zeitvertreib. Für viele Besucherinnen und Besucher ist das Hören von Chicago House ein Akt der Emanzipation. DJ-Größen wie Frankie Knuckles schaffen mit ihren gefühlvollen Sets Momente des Innehaltens und des Zusammenhalts. Der Zusammenklang von monotonen Basslines und souligen Vocals setzt dabei gezielt ein Zeichen gegen soziale Trennung. Die Message ist eindeutig: Jeder und jede ist willkommen.

Darüber hinaus bieten die Clubs auch eine Plattform für Experimente und ungewöhnliche Performances. Drag-Shows, Voguing-Wettbewerbe und Performances aus der queeren Szene verschmelzen mit dem musikalischen Erlebnis. So wachsen Musik, Identität und Ausdruck untrennbar zusammen – und machen Chicago House zu einer einzigartigen Kulturform, die über den Dancefloor hinaus wirkt.

Vom lokalen Geheimtipp zum weltweiten Trend: Die Geburt einer globalen Bewegung

Der Siegeszug von Chicago House überwindet rasch die Grenzen der US-Metropole. DJs und Produzentinnen brennen Kassetten und Vinyl-Singles, die in Windeseile ihren Weg nach Detroit, New York City, ins europäische London oder nach Manchester finden. Als in Großbritannien in den späten 1980ern die ersten „Acid“-Partys aufkommen, ist der Einfluss kaum zu übersehen: Der krächzende TB-303-Bass und die kompromisslose Rhythmik werden zur Blaupause für eine neue Generation von Clubmusik.

In Südamerika, Japan oder Deutschland können sich Musikfans schnell mit dem befreienden Geist von Chicago House identifizieren. Zahlreiche Subkulturen finden sich im offenen Sound wieder. Legendäre Clubnächte, wie sie später im Berghain in Berlin oder im Ministry of Sound in London stattfinden, sind ohne diese musikalischen Wurzeln kaum denkbar. Besonders das Phänomen der Raves – ausgelagerte, illegale Partys mit mehreren Hundert bis Tausenden Gästen – lebt von der Leidenschaft und Innovationskraft, die aus den Kellern Chicagos stammt.

Die internationale Ausstrahlungskraft zeigt sich auch daran, wie rasch lokale Künstler House-Elemente aufnehmen und mit eigenen Stilen verschmelzen. Britische Akteure wie Soul II Soul kombinieren Einflüsse aus dem Chicago House mit Soul-, Funk- und elektronischen Elementen. Deutsche Produzenten wie WestBam greifen das hypnotische, percussionlastige Grundgefühl auf und transportieren es in ganz neue Kontexte. In Japan wiederum entdecken Musiker die Kraft der repetitiven Grooves und lassen sie in eigene Dance-Produktionen einfließen.

Mode, Attitüde und Alltag: Die Lifestyle-Revolution dank House

Mit Chicago House verändert sich nicht nur die Musiklandschaft – auch der Lebensstil vieler Jugendlicher bekommt eine neue Richtung. Im Mittelpunkt stehen nicht Markenklamotten oder teure Accessoires, sondern die kollektive Power auf dem Dancefloor. Statt Statussymbolen zählt beim Feiern das Zusammengehörigkeitsgefühl. Viele Tänzerinnen und Tänzer drücken sich durch selbstgestaltete Outfits aus, aufwendige Frisuren und extravagante Accessoires setzen Statements gegen Konformität.

Im Alltag finden die Beats und Botschaften ihren Weg in Radioshows, spätere Fernsehformate oder Modekollektionen: Oversize-Shirts, bunte Prints und die vielzitierten „Smiley Faces“ werden eng mit der House-Szene verbunden. Genau diese Zeichen offenbaren, wie tief Chicago House die visuellen Codes der Popkultur prägt. Oft reicht ein einziger Basslauf oder Vocalsample, um einem Werbespot, einer Partyreihe oder gar einer politischen Demonstration ein Stück des rebellischen Flairs der Clubmusik einzuhauchen.

Der Einfluss geht dabei deutlich über reine Musik hinaus. Die Haltung, nach Unabhängigkeit und Selbsterkundung zu streben, zeigt sich unter anderem in der Do-it-Yourself-Mentalität vieler Crews. Flyer werden kopiert, Veranstaltungen selbst organisiert und Musik jenseits des Mainstreams verbreitet – alles getragen vom Wunsch, eigene Räume und Regeln zu schaffen.

Das politische Echo der Dancefloor-Rebellion: House als Stimme gegen Diskriminierung und Unterdrückung

Die Geburtsstunde von Chicago House fällt in eine Epoche gesellschaftlicher Spannungen. Während in Chicago wirtschaftliche Umbrüche und ein Anstieg von Gewalt das Bild der Stadt prägen, bleiben viele Minderheiten von sozialer Teilhabe ausgeschlossen. Clubs wie das Warehouse oder das Music Box sind für queere Frauen, Schwarze Männer und andere Benachteiligte nicht nur Rückzugsorte – sie werden zu Orten politischer Selbstbehauptung.

Durch die bewusste Inklusion verschiedener sozialer Gruppen entsteht ein Klima, in dem Gleichheit und Akzeptanz gelebte Praxis sind. Die Musik fungiert als Katalysator: Tracks wie Frankie Knuckles’ „Your Love“ oder Marshall Jeffersons „Move Your Body“ feiern körperliche Präsenz und Identität, laden gleichzeitig aber zum Protest gegen gesellschaftliche Einschränkungen ein. Manchmal verbirgt sich die Botschaft im Text. Oft genügt aber schon die Tatsache, dass Clubs gezielt diskriminierte Gruppen ansprechen und Räume zur Verfügung stellen.

Viele House-Partys spenden Anteile ihres Erlöses für Organisationen, die sich gegen AIDS, Rassismus oder homophobe Gewalt engagieren. Das Netzwerk aus Musik, Aktivismus und Community-Arbeit ist eines der zentralen Merkmale, das Chicago House von anderen Klubkulturen abhebt. Gerade im Zeitalter wachsender Unsicherheit schlagen DJs und Veranstalter Brücken zwischen Musik und gesellschaftlichem Engagement.

Medien, Technik und Mythos: Wie Chicago House zum kulturellen Dauerbrenner wurde

Bereits wenige Jahre nach seiner Entstehung beginnt House den Schritt in die Massenmedien – und bleibt dabei eine Gegenkultur. Früh berichten Underground-Magazine, Radiosender und später TV-Shows über die Szene. Sie nehmen neue Sounds auf, präsentieren Künstler, bewerten Platten oder berichten von legendären Partys. Anfangs ist es schwierig, an die Musik zu kommen: Kassetten werden weitergereicht, Clubauftritte oft per Mundpropaganda beworben.

Mit dem Siegeszug des Internets in den 1990ern erhält der Mythos neue Nahrung. Plötzlich sind die Sounds aus den engen Kellern der South Side für Musikfans rund um den Globus erreichbar. DJs stellen eigene Mixe online, alte Aufnahmen werden digital restauriert und auf Streaming-Plattformen verbreitet. Junge Produzenten graben tief in der Geschichte. Sie entdecken Raritäten, remixen frühere Klassiker und interpretieren sie neu.

Während House einst als kurzlebige Modeerscheinung galt, hat sich der Stil langfristig als Bezugspunkt für Innovation, Gemeinschaft und die Kraft der Nachtkultur etabliert. Der eigene Mythos hält sich lebendig – vor allem, weil die Geschichten aus der Anfangszeit immer wieder neu erzählt, variiert und mit heutigen Trends verschmolzen werden.

Soundtrack der Vielfalt: Die inspirierende Kraft des Chicago House bis heute

Mehr als dreißig Jahre nach den ersten Nächten im Warehouse ist die kulturelle Wirkung von Chicago House ungebrochen. Festival-Line-Ups, moderne Playlists und Dokumentarfilme greifen immer wieder auf die Melodien, den Groove und besonders auf den Geist der Szene zurück. Pop- und Hip-Hop-Produzenten, selbst Indie-Bands, lassen sich von den tighten Drum-Patterns, der Offenheit für Neues und der Community-Mentalität inspirieren.

In der modernen Clubkultur zeigt sich immer wieder, wie zentral Werte wie Offenheit, Respekt und gegenseitige Unterstützung bis heute sind. Viele junge Menschen finden im Erbe des Chicago House Antworten auf Fragen nach Identität, Miteinander und kreativer Selbstverwirklichung. Das Genre bleibt ein lebendiges Experimentierfeld – befeuert durch neue Technologie, internationalen Austausch und die Energie einer Szene, die noch immer fest an ihren Ursprüngen festhält.

Schließlich lässt sich erkennen: Die Geschichte von Chicago House ist nie abgeschlossen. Sie lebt weiter, in jedem Beat, auf jedem Dancefloor, in jeder neuen Perspektive auf Musik, Identität und gesellschaftlichen Wandel.

Nächte voller Energie: Wie Chicago House Bühnen, Tanzflächen und Herzen eroberte

Das Club-Universum: Magische Räume und ihre Betreiber

Wer an Chicago House denkt, spürt sofort die besondere Nachtluft, die in jeder Ecke eines verrauchten Clubs liegt. Im Mittelpunkt steht nicht allein die Musik, sondern das Erlebnis. Orte wie das The Warehouse, das Music Box von Ron Hardy oder das Power Plant bei Frankie Knuckles’ späteren Gigs waren mehr als Veranstaltungsräume – sie wirkten als Katalysatoren für soziale Veränderung und musikalische Innovation. Diese Venues funktionierten wie lebendige Labore: Jede Nacht ein Experiment aus Sound, Licht und Kollektivgefühl.

Clubbetreiber loteten die Grenzen des Möglichen aus und setzten auf neuartige Bühnenbilder, improvisiertes Lichtdesign und die berühmten DIY-Ansätze. Die Klangarchitektur war so ausgefeilt, dass jeder Bass-Schlag körperlich spürbar wurde. Doch hinter dem perfekten Groove steckte harte Arbeit. Ausschweifende Events wurden bis ins Detail geplant, DJ-Set-Zeiten abgestimmt, und auch im Umgang mit Publikum und Performer*innen herrschte ein hohes Maß an Wertschätzung. Besucher und Akteure stießen hier auf ein offenes Miteinander, geprägt von Musikliebe und Akzeptanz.

Die Kunst hinterm Pult: DJs als Live-Performer und Selbstdarsteller

Chicago House brachte ein ganz neues Verständnis von DJ-Performance hervor. Die Stars waren keine stillen Plattenaufleger, sondern emotionale Lotsen durch die Nacht. Ikonen wie Frankie Knuckles, Ron Hardy und Farley “Jackmaster” Funk entwickelten einen einzigartigen Stil, der weit über das bloße Mixen hinausging.

Ein DJ war Animateur, Musiker, Geschichtenerzähler – jemand, der mit jedem Track zum Zusammenhalt beitrug und Emotionen aufnahm sowie spiegelte. Besonders Ron Hardy war bekannt dafür, als Erster vollkommen neue, unveröffentlichte Tracks mit einer waghalsigen Energie zu spielen. Manchmal „pitchte“ er Songs extrem schnell oder spielte bestimmte Stücke in einer Nacht gleich mehrmals, um das Publikum immer wieder in Euphorie zu versetzen.

Die Reaktionen der Menge gaben dem DJ konstant Feedback – gespiegelt in Begeisterungsrufen, wochenlang diskutierten Übergängen und spontanen Tanzeinlagen auf dem Dancefloor. Im Zusammenspiel mit dem Publikum entwickelte sich ein eigener Rhythmus, der jeder Nacht eine eigene Geschichte verlieh.

Tanz als Sprache: Hauskultur, Körperausdruck und Bewegungsfreiheit

Tanzen war im* Chicago House* nicht nur Nebensache – sondern Hauptdarsteller. Auf der Tanzfläche zeigte sich die Kraft der Musik im physischen Ausdruck. Stilrichtungen wie „Jackin’“ entstanden genau aus diesen Momenten, in denen Menschen ihre Körper von der Musik tragen ließen. „To jack your body“ wurde zur Parole einer ganzen Bewegung.

Aufwendige Figuren, schnelle Drehungen, tiefe Hocke – alles war erlaubt, solange es dem Rhythmus diente und den eigenen Gefühlen Ausdruck verlieh. Inmitten der Menge verschwammen soziale Unterschiede, Gruppen bildeten sich immer wieder neu, und Einzelne konnten plötzlich im Mittelpunkt stehen, wenn sie mit ihrem Stil begeisterten. In den Nächten der House-Clubs war jeder Moment von Spontaneität und Stil geprägt.

Neben klassischem Freestyle-Tanz prägten Performances aus der queeren Subkultur und die an Voguing erinnernden Moves das Bild, nicht selten spontan von Dragqueens, Szenekünstlerinnen oder tanzfreudigen Gästen initiiert. Die Clubs boten Raum für Experimente – und machten Individualität zur Bühne.

Der besondere Sound der Live-Auftritte: Improvisation und Technik-Tricks

Live-Performances unterschieden sich in Chicago House von der gängigen Pop- oder Rockshow. Denn viel mehr als das klassische „Live-Konzert“ zählte das, was spontan am DJ-Pult, an Drumcomputern oder Synthesizern entstand. DJs und Produzenten griffen immer wieder direkt in den Sound ein: Sie verwendeten Filter, schraubten an Fadern, mischten A-cappella-Vocals live in Instrumental-Spuren und bastelten so ständig neue Versionen bekannter Tracks.

Gerade der Einsatz von Drumcomputern wie der TR-909 oder TR-808 erlaubte es, live Rhythmen zu verändern und so unmittelbare Reaktionen des Publikums einzufangen. Teilweise wurden sogar die Maschinen selbst mit Gaffa-Tape auf den Pulten fixiert, damit sie im Sturm des Abends nicht zu Boden fielen.

Dabei half oft ein improvisiertes, aber hochkreatives Set-up: Man sah DJs, die verschiedenste Geräte parallel bedienen mussten – ein Bein am Tapeloop, eine Hand auf dem Mixer, ein Auge auf das Publikum. Wer auf dem Dancefloor stand, spürte: Hier passierte echte Improvisationskunst – ein ständiger Dialog zwischen Technik, Musik und anwesenden Menschen.

Jenseits des Clubs: Radio, Block Parties und Straßenfeste

Die Energie von Chicago House blieb nicht auf die Clubs beschränkt. Besonders lokale Radiostationen wie WBMX trugen mit ihren legendären „Hot Mix 5“-Sendungen dazu bei, den Sound in alle Stadtteile zu bringen. Die DJs brachten exklusive Mixes ins Radio, die viele erst neugierig auf die eigentlichen Events machten.

Außerhalb der regulären Clubnächte entstanden so eigene Formen der Performance: Block Parties in den Wohnvierteln Chicagos holten die Musik auf die Straße, wo improvisierte Anlagen und offene Bühnen nicht selten das Viertel in einen Open-Air-Club verwandelten. In solchen Momenten wurde House zur verbindenden Kraft über Alters- und Herkunftsgrenzen hinweg.

Auch kleine Bars, Jugendzentren und Gemeindehäuser wurden zu Auftrittsorten, an denen DJs Erfahrungen sammelten und das Zusammenspiel mit Publikum in verschiedenen Formaten neu erprobten.

Die Bedeutung der Crowd: Das Publikum als Teil des Werks

Im Chicago House war das Publikum keine unsichtbare Masse, sondern aktiver Gestalter. Die Menge auf dem Dancefloor wurde Teil der Performance – mit ihrem Applaus, ihren Tänzen, ja, sogar mit ihren Outfits und Accessoires. Für viele war das Verkleiden Teil des Rituals: extravagante Mode, ausgefallene Frisuren, glitzernde Brillen.

Das „Miteinander“ stand im Fokus. Gäste, die sich in anderen Kontexten verstecken mussten, konnten auf der Tanzfläche zu sich selbst finden. Diese Freiheit, ganz sie selbst zu sein, prägte das Live-Geschehen entscheidend.

Publikum und DJs spiegelten sich gegenseitig. Wer auflegte, beobachtete ständig, wie die Stimmung stieg oder sich wandelte, und passte die Auswahl direkt an. Dadurch entstand eine beinahe familiäre Routine, in der sich alle als Teil eines größeren Ganzen verstanden.

Internationale Bühne – der Sprung von Chicago in die Welt

Gegen Ende der 1980er Jahre schwappte die Welle aus Chicago langsam in andere Städte. Engagierte Fans, DJs auf Europatour oder britische Musikzeitschriften trugen den Sound und die Performance-Kultur weiter. Events in London, Manchester oder Berlin adaptierten Elemente wie „All-Night-Dancepartys“ oder den offenen Zugang für queere Gäste und brachten eigene Varianten hervor.

Der Erfolg internationaler Housepartys speiste sich aus der Energie, die in Chicagos Clubs entstanden war. Doch das Live-Erlebnis veränderte sich: In London wurden schicke Clubs zur Bühne, während in Berlin leer stehende Fabriken zur neuen Tanzheimat mutierten. Manche Chicagoer DJs spielten bald Sets außerhalb ihrer Heimat und brachten den rauen, improvisierten Stil mit – eine neue Form der Präsentation, die weltweit begeisterte.

So wurden performative Elemente aus Chicago zu einem internationalen Erkennungszeichen für Offenheit, Spontaneität und Community.

Wandel in der Performance-Kultur: Von der Subkultur zum Mainstream

Mit wachsendem Erfolg begann sich die Live-Kultur zu wandeln. Große Event-Veranstalter erkannten das Potenzial des neuen Sounds – und adaptierten Showelemente aus den Clubs gezielt für die Massen. Festivals wie das Winter Music Conference in Miami oder die ersten Raves in Großbritannien griffen auf das Erbe Chicagos zurück.

Doch trotz zunehmender Kommerzialisierung behielten viele Ursprungs-Spielorte und Underground-Clubs ihren besonderen Geist. Sie wurden weiterentwickelt, richteten sich aber nach wie vor an ein Publikum, das den ursprünglichen Gemeinschaftssinn hochhielt. Gerade in Chicago selbst blieben Szene-Clubs zentrale Anlaufstellen für Künstler, Produzenten und Tänzer aus aller Welt.

Mit fortschreitender Zeit wurde klar: Die Performance-Kultur des Chicago House hatte nicht nur einen neuen Sound gebracht, sondern auch neue Maßstäbe für die Art gesetzt, wie Menschen gemeinsam Musik erleben können. Die Energie lebt fort – jedes Mal, wenn irgendwo auf der Welt eine Tanzfläche zum Wummern gebracht wird.

Vom stürmischen Anfang zum globalen Siegeszug: Die abenteuerliche Reise des Chicago House

Erste Funkenflug: Wie alles begann

Inmitten der tristen Vororte Chicagos zu Beginn der 1980er Jahre brodelt es kreativ. Die Stadt selbst wirkt zunächst wie ein unwahrscheinliches Labor für musikalische Revolutionen: Wirtschaftlicher Niedergang, soziale Spannungen und leere Fabrikhallen prägen das Bild. Doch unter der Oberfläche entsteht Energie. Junge DJs und Produzenten, viele von ihnen aus Black- und Latino-Communities, suchen nach erschwinglichen Ausdrucksmöglichkeiten. Ihr Ziel: neue Klangerlebnisse schaffen, die das bisherige Verständnis von Tanzmusik auf den Kopf stellen.

Die Inspiration finden sie nicht im Mainstream-Radio, sondern in importierten Disco-Platten aus Europa und New York. Italo Disco, Synthpop und die rohe Energie von frühen Electro-Tracks treffen auf soulige Vocals und Funk-Basslinien amerikanischer Prägung. Ein fruchtbarer Nährboden für musikalische Grenzüberschreitungen. In Kellern, Jugendzentren sowie den legendären Clubs wie dem The Warehouse oder der Music Box entwickeln sich Bastelgemeinschaften, die ihre eigenen Tracks mit analogen Drumcomputern zusammenschrauben.

Mit den ersten eigenständigen Veröffentlichungen außerhalb des Club-Kontextes, etwa Jesse Saunders’ „On & On“ im Jahr 1984, werden zaghaft Schritte aus dem Verborgenen gewagt. Diese Tracks wirken wie Blaupausen für kommende Generationen elektronischer Clubmusik: Monotone Bassläufe, verspielte Melodien und repetitive Rhythmen bestimmen von Anfang an die DNA des Chicago House.

Durchbruch und Vielfalt: Die kreative Expansion

Nach dem ersten Flackern bleibt es nicht lange bei einem lokalen Phänomen. Rasch finden weitere Produzenten und DJs zur Szene, die nach eigenen Ausdrucksformen suchen. So entstehen in kurzer Zeit unzählige kleine Labels, oft gegründet von den Protagonisten selbst. Sie heißen etwa Trax Records oder DJ International. Mit ihren Platten pressen sie das Cluberlebnis Chicagos auf Vinyl und verschicken es in die ganze Welt. Dank günstiger Produktionsmittel rieselt die Musik auch in europäische Plattenläden. Ein neuer Sound zieht durch London, Manchester und Berlin.

Innerhalb der städtischen Szene entwickelt sich House ab 1985 rasant weiter. Manche Künstler legen das Augenmerk auf psychedelische Klangexperimente und Sample-Effekte. Andere, wie Marshall Jefferson, setzen verstärkt auf Groove- und Pianolinien. Mit Titeln wie „Move Your Body (The House Music Anthem)“ wird die emotionale Kraft der Musik offenkundig. Spätere Veröffentlichungen greifen Stimmen aus der Gospeltradition auf, verbinden sie mit elektronischen Beats und schaffen so eine bislang unbekannte Mischung aus Spiritualität und Tanzdrang.

Die Acid House-Welle schwappt gegen 1987 über die Szene. Ausgelöst durch den Einsatz der Roland TB-303 lassen sich schrill modulierte Bassläufe programmieren. Tracks wie Phuture’s „Acid Tracks“ schlagen neue Wellen weit über Chicago hinaus. In diesen Jahren wird klar: Chicago House ist keine statische Größe, sondern ein stetig wandelbares Konstrukt.

Globale Verbreitung: Vom Untergrund zum Massenphänomen

Was als lokale Strömung begann, wird schnell zum internationalen Exporthit. Musiker*innen aus Großbritannien, Deutschland und Italien holen sich Inspiration aus den Plattenkisten der Chicagoer DJs. Besonders die Insel spielt eine zentrale Rolle: In den Clubs von London und Manchester entsteht eine neue Subkultur. Die Soundsysteme dröhnen, junge Menschen tanzen ausufernd zu *House*, als gäbe es kein Morgen. Hier, im angelsächsischen Raum, erhält der Begriff „Rave“ nachhaltigen Glanz.

Zugleich entstehen neue Spielarten. Der aus Chicago importierte Acid-Sound lässt den legendären „Second Summer of Love“ 1988 in England aufblühen. Währenddessen vermischen sich Stile in Frankreich, Deutschland und Belgien mit lokalen Traditionen zu French House, Techno und New Beat. Der zuvor beschriebene Innovationsgeist der Chicagoer Produzent*innen wirkt wie ein Virus, der überall neugierige Bastler infiziert.

Nicht weniger spannend ist der Einfluss auf den Mainstream. Schon gegen Ende der 1980er übernehmen große Radiosender und Musikfernsehsender die typischen House-Rhythmen. Künstler wie Madonna oder Pet Shop Boys lassen sich inspirieren und flechten House-Elemente in ihre Produktionen. Chicago House wird damit auch für ein Publikum zugänglich, das bislang mit Clubkultur wenig Berührung hatte.

Wellen der Transformation: Neue Technologien und Subgenres

Mit dem Einzug digitaler Musikproduktion und zunehmend leistungsfähiger Computer zu Beginn der 1990er Jahre verändert sich die Produktionsweise grundlegend. Sample-basierte Musiksoftware und Digital-Samplers ermöglichen Experimente, die mit reinen Hardware-Geräten kaum vorstellbar waren. Der Produktionsprozess wird flexibler und individueller, neue Klangfarben bereichern die Szene.

Im Windschatten dieser Umbrüche sprießen Substile hervor. Deep House etwa setzt verstärkt auf warme Flächen und soulige Gesangsparts, während der rohe, minimalistische Ghetto House als Kraftpaket auf den Chicagoer Straßen Parties befeuert. Paradebeispiele für diese Vielseitigkeit sind Tracks von Larry Heard alias Mr. Fingers („Can You Feel It“) und Produktionen des unverkennbaren DJ Deeon. Jede dieser Spielarten bringt neue Zuhörer*innen und verschiebt die Grenzen des Genres aufs Neue.

Auch die Szene in Chicago selbst bleibt lebendig. Neue Künstler*innen, etwa Green Velvet oder DJ Sneak, führen die Tradition weiter, indem sie klassische Elemente aufgreifen und gleichzeitig zeitgenössische Sounds einbauen. Alte und neue Generationen begegnen sich auf Festivals und in Clubs, wo Innovation und Tradition in ständigem Dialog stehen.

Gegenwart und Vermächtnis: House als ewige Inspiration

Heute hallt Chicago House weit über die ursprünglichen Stadtgrenzen hinaus – auf Festivalbühnen, in Modekampagnen oder als Soundtrack für Videospiele. Erfahrene Produzenten ebenso wie Nachwuchs-DJs greifen gezielt auf Sounds und Produktionsweisen der Gründerjahre zurück. Dieser Rückbezug ist kein bloßer Retrotrend, sondern Ausdruck von Stolz und Identität.

Der Charakter des Genres – die Verbindung von pulsierenden Bassdrums, emotionellen Stimmen und klaren, tanzbaren Rhythmen – bewährt sich als zeitlos. Von Berlin bis Tokio kennen Menschen die typische „four on the floor“-Struktur, wie sie in den Chicago-Kellern entwickelt wurde. In einem Zeitalter, in dem Musikstile ständig durch soziale Netzwerke gejagt werden, steht House für Beständigkeit.

Nicht zuletzt hat die Community-geprägte Herkunft des Genres Auswirkungen auf internationale Musikszenen. Das Prinzip, Musik selbst zu produzieren und zu verbreiten, wurde Vorbild für unzählige Amateur- und Profiproduzent*innen weltweit. Chicago House bleibt damit nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich eine konstante Inspirationsquelle für neue Generationen, die das Abenteuer Clubkultur suchen oder gestalten wollen.

Von Chicago bis in die Welt: Warum House-Musik heute überall pulsiert

Das Zittern der Weltkugeln: Wie Chicago House einen globalen Herzschlag auslöste

An den Decks in Chicago begann ein musikalisches Erdbeben, dessen Nachbeben bis heute in den Clubs von Berlin, London und Tokio zu spüren sind. Das Besondere liegt im Wandel vom lokalen Untergrund-Geheimtipp zum Welterfolg. Was einst im Dunst der Nächte des The Warehouse entstand, wurde zur Blaupause für die Clubkultur in aller Welt. In den späten 1980ern zog es erste House-Produktionen aus den USA nach Europa, befeuert durch begeisterte DJs, Clubgänger und Plattenlabels, die den kristallklaren Groove exportieren.

Ein Paradebeispiel: In Großbritannien, wo die mediale Aufmerksamkeit auf Raves und Acid-Partys rasant zunahm, griffen Produzenten wie Marshall Jefferson und Adonis früh nach den Turntables der britischen Szene. Label-Gründungen wie Trax Records oder DJ International in den USA taten ihr Übriges, um den Sound fest zu verankern. Neben größeren Festivals in den Niederlanden oder Deutschland drang der neue Beat auch in konventionelle Radios, Fernsehshows und die Modebranche vor. Damit prägte Chicago House nicht nur, was auf den Tanzflächen geschah – er inspirierte eine neue Art zu feiern und zu leben, auch weit abseits von Illinois.

Dieser Booster-Effekt auf die globale Musikszene blieb nicht auf den Dancefloor beschränkt. Vielmehr führte die enorme Strahlkraft dazu, dass ganze Subkulturen und künstlerische Bewegungen ungeahnte Aufwind erhielten. So wurden zum Beispiel die ersten großen House-Partys in Manchester, Frankfurt oder Paris zu Mythologien, die noch heute in Musikdokumentationen und Szene-Erzählungen nachhallen. Die internationale Verbreitung des Genres hat die Tür geöffnet für elektronische Musikstile, die vorher nur in Insider-Zirkeln existierten – von Techno bis Trance, von Progressive House bis Garage.

Rebellion im Takt der Maschinen: House-Musik als Waffe im Alltagskampf

Die Energieschübe, die von Chicago House ausgehen, beschränken sich nicht auf musikalische Innovation. Sie greifen tief in den Alltag von Menschen ein, für die die Musik zum Symbol für Selbstbestimmung, Widerspruch und Eigensinn wurde. Besonders das kreative Spiel mit elektronischen Instrumenten, vor allem dem legendären Roland TR-808 Drumcomputer und dem knackigen TB-303 Bass-Synthesizer, revolutionierte den Produktionsprozess. Geräte, die einst als Ladenhüter galten, avancierten zu Kultobjekten der Musikgeschichte.

So bot House-Musik mehreren Generationen von Jugendlichen einen Weg, sich jenseits von Sprachgrenzen, Hautfarbe und Herkunft Gehör zu verschaffen. Im Vergleich zu anderen Genres der Zeit wurde hier auf reine Ausdruckskraft, Improvisation und Gemeinschaft gesetzt – Werte, mit denen sich junge Leute aus unterschiedlichsten Lebenswelten identifizieren konnten. Besonders in der Berliner und Londoner Szene wurde der House-Gedanke zum Synonym für ein Leben ohne Schranken zwischen den Szenen, Kulturen und sozialen Schichten.

In vielen Gesellschaften, auch außerhalb Nordamerikas oder Europas, nutzten DJs und Produzenten den Sound, um Missstände hörbar zu machen – mal explizit, mal zwischen den Beats verborgen. Protest gegen Diskriminierung, Polizeiwillkür und soziale Kälte fand bei House-Partys eine künstlerische Ausdrucksform, die laut und doch unterschwellig zugleich war. Darüber hinaus entstand daraus ein neuer Stolz auf gemeinsame Ursprünge und gegenseitige Unterstützung – Motive, die bis heute den Geist vieler Musik- und Subkulturen prägen.

Neue Technologien, neue Spielfelder: Die Evolution der House-Produktion

Die enge Verzahnung von Musik und Technik gehört fest zur DNA des House. Wie kaum ein anderes Genre trieb Chicago House die Entwicklung neuer Produktionstechnologien und Aufnahmeformate voran. Gerade wegen des damals knappen Equipments – analoge Drumcomputer, Sampler, einfache Mischpulte – war die frühe House-Klangästhetik geprägt von kreativen Grenzen, die nach und nach gesprengt wurden.

Im Laufe der 1990er kamen digitale Tools ins Spiel: Software-Synthesizer, Sampling-Programme und leistungsfähigere Computer öffneten neue Möglichkeiten, Musik zu produzieren, zu remixen und zu teilen. Mit dem Siegeszug des Internets, insbesondere ab den späten 1990ern, erlebte House eine zweite, dezentrale Geburt. Nun konnte jeder mit einem Laptop und ein wenig Know-how eigene Tracks erschaffen und weltweite Verbindungen knüpfen. Die DIY-Mentalität verstärkte sich – eine Entwicklung, die von Generation zu Generation frischen Wind brachte.

Die Faszination für die Pioniere wie Larry Heard und Farley “Jackmaster” Funk wirkt dabei bis heute nach. Viele der bekannten Klangbasteleien der Gegenwart, etwa das Loop-betonte Produzieren, das Sampling von Soul-Vocals oder das Layern von Beats und Texturen, nehmen unverkennbar Bezug auf das ursprüngliche House-Prinzip: Wenig Equipment, viel Gefühl und ein Drang, Grenzen auszuloten.

Von Pionieren zu Popstars: Einfluss auf Mainstream und Popkultur

Oft ist es nur ein Basslauf oder ein markantes Piano-Riff, das einen Popsong unverwechselbar “hausig” klingen lässt. Doch der Einfluss des Chicago House auf den Mainstream geht weit über musikalische Zitate hinaus. In den späten 1980ern und frühen 1990ern begannen immer mehr Künstlerinnen und Künstler außerhalb der Clubszene, House-Elemente in ihre Produktionen zu integrieren. Weltweit erfolgreiche Acts wie Madonna oder Pet Shop Boys verwendeten House-Beats und -Arrangements, um ihre eigenen Songs zeitgeistiger und tanzbarer zu machen.

Remixe wurden zu einem eigenen Kunstform – ein Trend, der ohne die Innovationslust der House-Community kaum denkbar gewesen wäre. DJs fungierten nun nicht nur als Clubhelden, sondern arbeiteten an Studio-Remixen für Chart-Hits. Auch die Mode orientierte sich am Look der House-Szene: Sportliche Outfits, Turnschuhe, lässige Caps und auffällige Farben gehörten plötzlich überall zum guten Ton, nicht nur auf der Tanzfläche.

Nicht zuletzt finden sich Spuren des House-Gedankens in der Popkultur heutiger Digital-Communities: Die Idee von Gleichberechtigung, Diversität und Offenheit – zentrale Werte der House-Bewegung – lebt dort in neuen Formen weiter. Diese Werte werden international gefeiert und finden nicht nur in der Musik, sondern auch in Kunst, Mode und Community-Projekten ihren Ausdruck.

Blick nach vorn: House als Quelle nie versiegender Inspiration

Die Kraft von Chicago House erschöpft sich nicht in seiner Geschichte. Bis heute entstehen weltweit neue Substile und Fusionen, von Deep House über Ghetto House bis Afro House. Junge Künstler nehmen die Tradition auf, verwischen Grenzen und betonen das Verbindende. Dank digitaler Plattformen geraten nie gehörte Tracks und lokale Szenen rasant in den Fokus einer weltweiten Gemeinschaft.

Auch Festivals und Clubs, etwa das Berliner Berghain oder legendäre Events wie Defected Croatia, erneuern das einstige Experimentier- und Freiheitsversprechen immer wieder aufs Neue. Im Alltag bringen Streaming-Dienste, TikTok-DJs oder YouTube-Reihen den House-Sound nicht nur ins Wohnzimmer, sondern auch an Arbeitsplätze und auf Stadtfeste.

Durch diese Vielschichtigkeit bleibt der Geist, der einst in den Kellern Chicagos loderte, lebendig. Was als Protest und kreative Selbstbehauptung im Schatten der Großstadt begann, wirkt heute als global verstandene Einladung zur Community, zur Improvisation und zum gemeinsamen Feiern – Tag für Tag, Klang für Klang.