Karibische Rhythmen, weltweite Wellen: Dancehall als Sound der Straßen

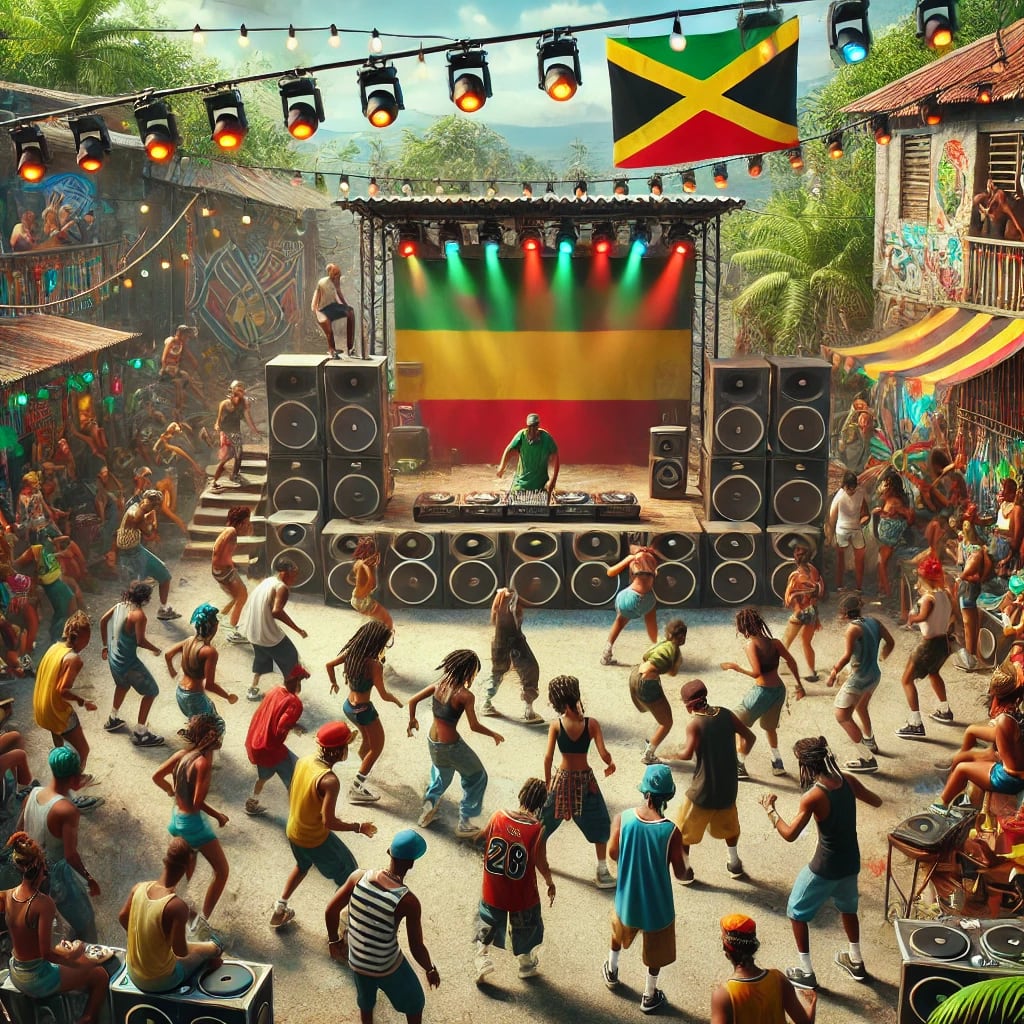

Dancehall entstand um 1980 in Jamaika. Sein rhythmischer, von starken Bässen geprägter Stil lädt zum Tanzen ein. Dieser Musikstil beeinflusst mittlerweile globale Trends und prägt unter anderem Alltag, Mode und Jugendkultur.

Soundsystem-Battles und Straßenszene: Wie Jamaikas Dancehall aus der Krise geboren wurde

Von „Soundclash“ zu Dancehall: Wie Musik Jamaikas Straßen zum Beben brachte

Im Jamaika der späten 1970er herrschte Aufbruchsstimmung, aber auch Unsicherheit. Wirtschaftskrisen, politische Gewalt und eine hohe Arbeitslosigkeit bestimmten das alltägliche Leben vieler Menschen, besonders in den Städten. Die jungen Einwohner suchten Ventile – und fanden diese in der Musik. Zwischen engen Gassen und improvisierten Plätzen begann ein neues musikalisches Zeitalter.

Hier kamen sogenannte Soundsystems ins Spiel. Hinter diesem Begriff verbergen sich mobile, oft riesige Lautsprecheranlagen, die mit einem Team aus DJs (in Jamaika „Selectors“ genannt) und MCs Veranstaltungen beschallten. Solche Soundsystem-Partys waren weit mehr als Partytreffs: Sie wurden zur wichtigsten Plattform für musikalische Experimente. Musik bedeutete für viele Hoffnung, Ausbruch und Selbstbehauptung gegen gesellschaftliche Widrigkeiten. Besonders das Konzept des „Soundclash“, bei dem zwei Soundsystems gegeneinander „antreten“, um das Publikum zu begeistern, war zentral für die neue Szene.

Abkehr vom Roots: Die Geburt des „Dancehall“-Stils

Bis in die späten 1970er hatte der Reggae Jamaikas kulturellen Herzschlag bestimmt. Künstler wie Bob Marley oder Peter Tosh standen für einen spirituellen, oft politisch aufgeladenen Sound – den sogenannten „Roots Reggae“. Doch Jamaikas Jugendliche begannen, einen direkteren, lebensnäheren Ausdruck zu suchen. Sie wollten Texte, die nicht nur große gesellschaftliche Themen behandelten, sondern ihren Alltag spiegelten. Das Leben zwischen Armut, Gewalt, Liebe, Tanz und Vergnügen trat in den Vordergrund.

So entstand Dancehall nicht aus Studios und Plattenfirmen, sondern aus der Straßenrealität. Die Lyrics wurden rauer, frecher, persönlicher. Dancehall-Sänger, in Jamaika „Deejays“ genannt, begannen nun, direkt über die Instrumentalversionen – sogenannte Riddims – zu „toastn“: Sie riefen, rappten oder sangen live ins Mikrofon. Von Anfang an stand das Publikum im Mittelpunkt – es sollte reagieren, tanzen, lachen, jubeln oder auch buhen. Stimmungsbarometer war der Lärmpegel, nicht die Plattenverkäufe.

Technik aus Blechhütten: Die Rolle der Soundsystems und Studiotechnik

Viele frühe Dancehall-Aufnahmen entstanden notgedrungen in kleinen, oft improvisierten Studios. Die Produktionsmittel waren knapp, Kreativität aber grenzenlos. Die Technik dahinter war faszinierend: Mithilfe von Mischpulten, Dub-Effekten und „Version“-Takes, also Nachbearbeitungen existierender Songs, erschufen Produzenten aus Bewährtem immer neue Klangwelten. Vor allem King Tubby und Scientist waren Pioniere: Sie experimentierten mit Hall, Echo und Basswellen, sodass der Dancehall zum körperlichen Erlebnis wurde.

Die Soundsystems selbst waren Kult. Sie trugen Namen wie Stone Love, Killamanjaro oder Saxon, wurden auf Lastwagen durch die Stadt gefahren und waren Statussymbole der Straßenszene. Technische Innovationen wie riesige Bassboxen oder selbstgebaute Mischpulte sorgten für einen eigenständigen, druckvollen Sound. Fast jeder Stadtteil hatte seine eigene Crew – und die größten Systeme füllten ganze Stadien. Mit der Technik einher ging ein einzigartiges Live-Gefühl: Die Musik wurde vor den Ohren und Augen der Zuhörerschaft buchstäblich erschaffen und geformt.

Aufstieg lokaler Helden: Die erste Generation der Dancehall-Größen

In dieser Atmosphäre wagten die neuen Stars ihre ersten Schritte. Yellowman wurde mit seinem Humor, seinen Freestyle-Fähigkeiten und seinem Mut zum Tabubruch in den frühen 1980er Jahren zur Symbolfigur. Statt spiritueller Botschaften gab es jetzt schlagfertige Reime, Wortspiele und zügellose Energie. Auch Eek-A-Mouse und Josey Wales setzten auf Individualität statt Konventionen: Ihre Stimmen waren sofort erkennbar, ihre Auftritte legendär.

Diese Deejays wurden schnell zu Sprachrohren einer neuen Generation. Ihre Themen waren so verschieden wie die Jugendlichen, die zu ihren Konzerten strömten: Sex, Gewalt, Liebe, Partys, Politik, aber auch Alltagsgeschichten und spontane Gags. Der Dancehall wurde zum Spiegelbild eines rauen, manchmal bitteren, immer herzhaften Lebensgefühls auf Jamaikas Straßen.

Von Vinyl zu Digital: Die technische Revolution der 1980er

Mit der Zunahme elektronischer Musikinstrumente wandelte sich der Dancehall-Sound ab Mitte der 1980er drastisch. Synthesizer und Drumcomputer wie die Roland TR-808 hielten Einzug in die Studiohütten. Die ersten komplett „digitalen“ Riddims waren geboren. Ein Meilenstein: 1985 veröffentlichte der Produzent King Jammy den Track „Under Me Sleng Teng“ mit Sänger Wayne Smith. Der zugrundeliegende Riddim wurde komplett elektronisch mit einem Casio-Keyboard erstellt – für viele war das der Startschuss einer neuen Ära.

Die Vorteile lagen auf der Hand: Die elektronischen Produktionen waren günstiger, schneller herzustellen und brachten einen modernen, clubtauglichen Sound. Dancehall wurde so noch direkter, schneller und international präsenter. Dennoch blieben einige Soundsystems und Künstler auch den Live-Elementen der frühen Jahre treu.

Tanzflächen, Texte, Tabus: Gesellschaftliche Brüche und Innovationen

Im Dancehall trafen sich Musik, Mode und Identität. Repräsentative Outfits, provokante Tänze und Slang wurden Teil des neuen Lebensgefühls. Gerade auf den sogenannten „Dancehallnights“ zeigten junge Leute ihre Individualität und ihren Mut, mit gesellschaftlichen Erwartungen zu brechen. Nicht selten nutzen gerade weibliche Künstler wie Sister Nancy oder Lady Saw die Bühne, um ihre Perspektive zu zeigen – ein Novum, da Frauen im Reggae zuvor kaum auftraten.

Die Texte wurden kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite spiegelte Dancehall schonungslos soziale Missstände, auf der anderen provozierten die Künstler gezielt. Viele Botschaften waren so eindeutig wie doppeldeutig und thematisierten Sexualität, Macht und Identität. Während manche Kritiker die „Slackness“ – also offene, oft anzügliche Sprache – beanstandeten, sah das junge Publikum darin eine Form von Freiheit und Selbstausdruck.

Globale Wellen: Dancehall als internationales Phänomen

Schon ab den späten 1980ern schwappte der Dancehall über Jamaikas Grenzen hinaus. Erste Erfolge in Großbritannien, den USA und Kanada zeigten, wie anpassungsfähig und mitreißend der Stil war. Jamaikanische Auswanderer nahmen den Sound mit in Londoner Clubs, auf New Yorker Straßenfesten und nach Toronto. Einheimische Musiker mischten Dancehall-Rhythmen mit anderen Genres: Hip-Hop-Künstler wie Shabba Ranks begannen, englischsprachige Raps mit typischem Dancehall-Flair zu verbinden.

Soundsystems wie Saxon Studio International bauten in England ganz neue Szenen auf. In New York beeinflussten Dancehall-Elemente die jungen Hip-Hop-Produzenten – und aus dem musikalischen Austausch entstand ein reger Kulturaustausch. Die ersten internationalen Charterfolge, etwa von Chaka Demus & Pliers, markierten die Öffnung für ein breites Publikum.

Innovation und Anpassung: Musik zwischen Straßen, Clubs und Charts

Anders als viele Musikstile blieb Dancehall wandelbar und offen für Neues. Die fortschreitende Digitalisierung der Produktion beschleunigte den internationalen Siegeszug. In Europa, Asien und Afrika entstanden eigene Szenen, die Dancehall mit regionalen Einflüssen verbanden. lokale DJs und Produzenten prägten ihre Versionen des Genres, um eigene Identität zu zeigen.

Im Kern blieb die zentrale Idee jedoch gleich: Musik als unmittelbare, körperliche und emotionale Reaktion auf die Lebensverhältnisse. Die Soundsystem-Tradition lebt in neuen Club-Kulturen weiter, von Berlin bis Tokio. Zuletzt beeinflusste Dancehall sogar den Pop-Mainstream – wie bei Songs von Rihanna oder Drake, die typische Dancehall-Rhythmen und Phrasen nutzen.

Das Ursprungsgefühl bleibt trotzdem spürbar: improvisierte Technik, direkter Kontakt zum Publikum und der Wunsch, trotz Widrigkeiten zu feiern und sich auszudrücken. Dancehall entstand aus Krisen, Straßen und Jugendkulturen – und lebt heute als eines der einflussreichsten Musikphänomene unserer Zeit.

Pulsierende Bässe und Wortgefechte: Der einzigartige Sound von Dancehall im Detail

Rhythmus, Bass und das Geheimnis der Mitreißenden Grooves

Wer Dancehall hört, wird von den ersten Takten an von einer Energie erfasst, die kaum stillstehen lässt. Das Herzstück dieses Stils ist der maßgebliche Rhythmus, der sich deutlich von seinem Vorgänger, dem Roots Reggae, unterscheidet. Wo Reggae auf entspannte Offbeats und weiche Flächen setzt, bringt Dancehall eine kompromisslos treibende, oft kantige Struktur ins Spiel.

Im Mittelpunkt steht der sogenannte „Riddim“. Dieses Wort steht auf Jamaika nicht einfach nur für einen Rhythmus, sondern beschreibt vielmehr ein charakteristisches musikalisches Grundgerüst – meist ein Instrumentaltrack –, über das verschiedene Sänger ihre Stimmen legen. Riddims entstehen aus einer Kombination aus dominanten Bassläufen, prägnanten Schlagzeug-Patterns und kurzen, präzisen Keyboard- oder Synthesizer-Motiven.

Das wohl auffälligste Merkmal: Der Bass. In keiner anderen jamaikanischen Musikrichtung dröhnt er so wuchtig wie im Dancehall. Die Bässe sind oft tief und weich, dabei aber so präsent, dass sie den gesamten Klangraum füllen. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, für Fundament zu sorgen, sondern den Körper der Hörenden direkt zum Schwingen zu bringen. Diese bassgetragene Energie zieht sich durch jeden Song und prägt die ganze Club- und Party-Kultur, in der Dancehall beheimatet ist.

Das Schlagzeug spielt ebenfalls eine tragende Rolle. Typisch ist ein geradliniges Drum-Pattern, bei dem die Snare oft auf die Zählzeiten zwei und vier gesetzt wird, manchmal aber mit zusätzlichen Synkopen und verschobenen Akzenten experimentiert wird. Im Gegensatz zum traditionellen One Drop aus dem Reggae setzten Dancehall-Produzenten auf treibende elektronische Beats. Besonders ab den späten 1980ern kommen Drumcomputer wie die Roland TR-808 oder die LinnDrum vermehrt zum Einsatz und verleihen dem Sound einen noch elektronischeren Charakter.

Zudem entsteht durch den cleveren Einsatz von elektronischen Elementen und kleinen rhythmischen Verschiebungen ein ganz besonderer Groove. Viele Songs arbeiten mit einem Wechsel aus dicht gepackten Soundflächen und leisen Passagen. Dadurch entstehen Spannungsmomente, die auf der Tanzfläche regelrecht spürbar werden.

Der Riddim wird im Dancehall oft von einer Vielzahl an Künstlern gleichzeitig genutzt. Häufig erscheinen mehrere Songs auf demselben Instrumental, wobei jede Version eine eigene Geschichte erzählt. Diese Vielstimmigkeit ist einzigartig und macht den Reiz der Szene aus.

Sprache, Flow und die Kunst der Textdelivery: Wie der Dancehall zum Sprachlabor wird

Dancehall lebt nicht nur von seinen Basslinien, sondern vor allem durch die Sprache. Lyrics – die Texte der Sänger – stehen hier im Mittelpunkt und sind meist in Patois, dem kreolischen Englisch auf Jamaika, verfasst. Viele Worte und Redewendungen stammen aus dem Alltagsleben in den Townships und spiegeln die Themen der Straße wider.

Besonders auffällig ist die Art, wie die Künstler mit ihrer Stimme umgehen. Die typische Gesangsform nennt sich Deejaying. Im Dancehall bedeutet dies jedoch nicht einfach rappen oder sprechen, sondern eine Mischung aus rhythmischem Sprechgesang und Melodie. Die Künstler improvisieren oft live – besonders bei Soundsystem-Partys – und entwickeln ihre Texte je nach Stimmung des Publikums spontan weiter.

Ein zentrales Stilmittel ist dabei das Toasting. Bereits aus der Zeit der frühen Soundsystems bekannt, besteht Toasting aus rhythmisch gesprochenen, manchmal halbsingenden Texten, in denen der Interpret seine eigenen Fähigkeiten, das Publikum oder den jeweiligen Gegner im musikalischen Wettstreit anpreist. Der Reiz liegt im Wortspiel, in der Schnelligkeit und der Kreativität der Ausdrücke.

Der Flow – also wie der Text ins Instrumental eingebettet wird – spielt eine entscheidende Rolle. Manche Artists bevorzugen einen schnellen, fast atemlosen Vortrag. Andere setzen auf markante Pausen, variierende Tonhöhen und gezielte Betonung einzelner Silben. So entstehen Reime und Rhythmen, die das Publikum fesseln. Die stete Suche nach neuen Sprachbildern, überraschenden Pointen und schlagfertigen Antworten macht jedes Battle, jeden Auftritt zu einem einzigartigen Erlebnis.

Viele der Songtexte kreisen um aktuelle soziale Themen, Alltagsfragen, Feiern, Liebe, Status oder das eigene Durchsetzungsvermögen. Dabei sind die Worte immer direkt, pointiert und ungeschönt. Diese Offenheit und Direktheit steigert die Identifikation der Hörenden mit den Rhythmen und Stimmen.

Elektronische Klangerzeugung und Studio als Instrument: Technische Innovationen im Dancehall

Ein entscheidender Baustein für die musikalische Entwicklung von Dancehall war der frühe und konsequente Einsatz elektronischer Technik. Während Reggae-Bands oft mit akustischen Instrumenten spielten, verlagerte sich bei Dancehall ein Großteil der Produktion ins Studio. Hier entstand eine Art musikalisches Paralleluniversum, in dem Technik und Kreativität Hand in Hand gingen.

Einer der wichtigsten Schritte war der verstärkte Gebrauch des Samplings. Produzenten schneiderten aus einzelnen Klangfragmenten – seien es Drumloops, Bassfiguren oder kurze Melodiefetzen – neue Riddims. Dieses Verfahren erlaubte es, rasch auf Trends zu reagieren und unzählige neue Songs mit vergleichsweise geringem Aufwand zu produzieren. Ganze Teams von Studiomusikern und Aufnahmeleitern arbeiteten daran, immer neue Variationen zu schaffen.

Die Rolle des Studios wandelte sich. Es wurde selbst zum Instrument. Mit Effekten wie Echo, Reverb und Delay zauberten die Techniker Soundwände, die mal wuchtig, mal filigran aus den Lautsprechern dröhnten. Dub-Elemente – wie das gezielte Aus- und Einblenden einzelner Instrumente – fanden ihren Weg aus dem Reggae, wurden aber im Dancehall noch elektronischer und gradliniger eingesetzt.

Im Unterschied zum handgespielten Reggae bot Dancehall aufgenommene „Backing Tracks“, also vorproduzierte Instrumentals. Sänger und Deejays konnten so auf denselben Tracks eigene Fassungen gestalten – ein Konzept, das auch international adaptiert und weiterentwickelt wurde. Dies öffnete Tür und Tor für Kooperationen, Wettbewerbe und musikalische Innovation.

Das Klangbild veränderte sich dadurch grundlegend: Die Musik wurde dichter, dynamischer und urbaner. Auf einem typischen Dancehall-Riddim legt sich der für das Genre typische Gesang wie eine zweite Rhythmus-Schicht darüber. Diese Nähe zur elektronischen Musik erleichterte später die weltweite Verbreitung und die Zusammenarbeit mit Künstlern anderer Genres wie Hip-Hop oder Pop.

Publikum, Interaktion und der soziale Raum: Wie Dancehall Musik zum Gemeinschaftserlebnis wird

Music for the people – das ist im Dancehall kein leeres Versprechen, sondern gelebte Realität. Songs aus diesem Genre existieren selten nur für sich allein, sie leben von der Interaktion mit dem Publikum. Solche Interaktionen finden meist auf den berüchtigten Soundsystem-Partys statt, die in Jamaika feste Bestandteile des Nachtlebens sind.

Das Zusammenspiel zwischen Künstler und Zuhörern ist Teil der musikalischen DNA. Wer auf einem Dancehall-Event steht, ist nie nur passiver Konsument. Die Performances der Deejays und Sänger sind darauf ausgelegt, direkte Reaktion zu provozieren. Das Publikum schreit zurück, tanzt, fordert Zugaben oder feuert Lieblingskünstler an. Es entwickelt sich eine Art musikalisches Ping-Pong-Spiel voller Humor, Witz und Spontaneität.

Bei den berühmten Soundclashs stehen sich ganze Teams gegenüber. Hier werden nicht nur Songs, sondern auch technische Fertigkeiten, Textideen und Bühnenperformance gegeneinander ausgespielt. Der direkte Wettbewerb schärft die Kreativität und führt dazu, dass Songs und Riddims ständig weiterentwickelt werden. Durch diesen ständigen Dialog bleibt der Sound nie stehen, sondern verändert sich laufend mit dem Geschmack, den Themen und den Erwartungen des Publikums.

Tanzen selbst nimmt eine zentrale Rolle ein. Spezielle Dance-Moves und Choreografien entstehen oft zu bestimmten Songs und verbreiten sich über Medien und soziale Netzwerke. Manche Tracks werden zum Soundtrack ganzer Generationen von Partygästen. Dabei geben Tänzerinnen und Tänzer – häufig selbst an der Musikproduktion beteiligt – neue Impulse zurück in die Szene.

Internationale Strahlkraft und Integration neuer Einflüsse

Obwohl Dancehall aus den engen Straßen von Kingston stammt, ist er längst kein rein jamaikanisches Phänomen mehr. Seine musikalischen Charakteristika sind mittlerweile global wiederzufinden. Produzenten und Künstler aus Nordamerika, Europa und Afrika haben den typischen Sound adaptiert und mit lokalen Stilelementen kombiniert.

Viele Elemente sind übernommen worden – etwa der Fokus auf Beats, der Einsatz elektronischer Sounds und die Interaktion mit dem Publikum. Besonders in London, New York oder Berlin haben sich Dancehall-Partys als wichtige Bezugspunkte urbaner Musikkultur etabliert. Künstler aus anderen Genres – wie Sean Paul, Vybz Kartel oder Shaggy – haben Dancehall auf ein weltweites Publikum ausgeweitet. Sie zeigen, wie offen das Genre gegenüber neuen Ideen ist.

Einzeln stehende Songs können so leicht viral gehen, weil sie flexibel auf neue Trends, Tanzstile und soziale Medien reagieren. Gleichzeitig besinnt sich die Szene immer wieder auf ihre Ursprünge zurück: Die Bedeutung des Riddim, der Flow im Patois, der Dialog zwischen Künstler und Zuhörern sowie die Liebe zu basslastigen, groovenden Sounds. So bleibt Dancehall eine Musik des Austauschs, nicht nur auf der Insel, sondern auf allen urbanen Tanzflächen der Welt.

Von digitalen Riddims zu globalen Beats: Die bunte Vielfalt des Dancehall-Universums

Ursprünge der Vielschichtigkeit: Wie Dancehall sich aufspaltete

Im frühen Dancehall-Kosmos der 1980er Jahre war der Sound rau, direkt und sehr von der Straße geprägt. Schnell zeigten sich jedoch Veränderungen: Neue technische Möglichkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen und internationale Einflüsse ließen immer wieder neue Richtungen entstehen.

Zu Beginn dominierte noch ein reduzierter Klang, bei dem lokale Musiker mit einfachsten Mitteln experimentierten. Doch schon bald führte die erste größere Revolution zu einer völlig neuen Seite der Musik: Die Einführung des digitalen Riddims veränderte alles. Mit “Sleng Teng” von Wayne Smith trat 1985 ein elektronisch erzeugter Grundrhythmus ins Rampenlicht, der als Startschuss für die digitalen Dancehall-Stile gilt.

Die Härte dieser digitalen Klänge faszinierte ein junges Publikum und brachte einer neuen Generation von Artists wie Shabba Ranks oder Admiral Bailey den Durchbruch. Diese Musiker setzten auf kraftvolle Lyrics, pointierte Social Commentary und schnelle Rhythmuswechsel.

Damit war die Zeit gekommen, in der sich Dancehall in zahlreiche Richtungen aufspaltete. Immer wieder schoben technische, soziale oder politische Impulse die Entwicklung in neue Bahnen.

Ragga: Sprachgewalt und Elektronik – Die Geburt des Digital Dancehall

Mitte der 1980er rückte die Digitalisierung Jamaikas Musikszene in einen völlig neuen Fokus. Plötzlich entstanden Tracks, bei denen Drumcomputers und Synthesizer die Regie übernahmen. Diese neue Spielart nannte sich Ragga – eine Kurzform für „Raggamuffin“ und Synonym für elektrifizierte, stark gerappte Dancehall-Musik.

Man erkennt Ragga sofort am extrem tanzbaren Beat, oft durch kurze, abgehackte Patterns markiert. Die Texte sind meistens im jamaikanischen Patois, also der Alltagssprache der Insel, wodurch sich die Musik immer eng an das Lebensgefühl der Community anlehnt. Auch das Toasting, also das rhythmische Sprechen oder Rappen über Instrumentals, kam hier zur Blüte.

Ragga wurde in windeseile zum Exportprodukt. Künstler wie Yellowman, Buju Banton oder Super Cat fanden international Anklang. Die kompromisslose, elektronische Energie passte bestens in die junge Clubkultur in Europa und Nordamerika. Dennoch blieb der Bezug zu Jamaikas Alltag stets erhalten – die Songs handelten oft von gesellschaftlichen Problemen oder feierten das eigene Überleben.

Die Rolle der Technik lässt sich bei Ragga nicht unterschätzen. Durch günstige, tragbare Drumcomputer konnte praktisch jeder mit ein paar Ideen und einem Mikrofon einen eigenen Track erschaffen. Diese Demokratisierung der Produktion sorgte für eine fast explosionsartige Verbreitung und fortlaufende Innovationen.

Lovers Rock und Conscious Dancehall: Gefühlvolle Töne und gesellschaftliche Botschaften

Schon früh fragten sich viele Künstler: Muss Dancehall wirklich immer hart, laut und kämpferisch sein? Die Antwort lieferte das Lovers Rock-Subgenre, das seine Wurzeln zwar in England hat, aber sich eng mit der Dancehall-Szene verband. Hier standen romantische Geschichten und melodische Gesangslinien im Vordergrund.

Die Musik war oft etwas langsamer, weicher und emotionaler angelegt. Namen wie Beres Hammond oder Sophia George stehen für diese gefühlvollen Töne, die Tanzflächen mit Herzschmerz und Zärtlichkeit füllten. Auch in Jamaika selbst wurde dieser Stil schnell von jungen Künstlerinnen und Künstlern aufgenommen, die sich von den rauen Texten distanzieren und positive, liebevolle Inhalte betonen wollten.

Lovers Rock zeigte: Dancehall ist weit mehr als Macho-Image und Battle-Lyrics.

In den 1990er Jahren begann eine weitere Welle innerhalb des Genres: Conscious Dancehall. Hier rückten wieder Themen wie gesellschaftliche Verantwortung, Spiritualität oder die Auseinandersetzung mit sozialen Missständen in den Vordergrund. Artists wie Tony Rebel oder Queen Ifrica stehen exemplarisch für diesen Trend. Oft kombinierten sie die eingängigen Rhythmen der Dancehall mit kritischen Texten, die Mut machen oder zum Nachdenken anregen sollten.

Das Erstaunliche an beiden Richtungen: Sie fanden ihr Publikum weit über Jamaikas Grenzen hinaus. Besonders in Europa und Nordamerika war die Sehnsucht nach positiven, lebensnahen Botschaften groß – und Dancehall verstand es, diese mit Groove und Rhythmus zu transportieren.

Bashment und Hardcore Dancehall: Der Sound der Party und Rebellion

Wenn irgendwo ein Begriff für pure Dancehall-Energie steht, dann ist es der Ausdruck Bashment. Gemeint sind damit nicht nur wilde, außergewöhnlich tanzbare Partys, sondern auch die besonders extrovertierten und schnellen Varianten der Musik. Ab Mitte der 1990er Jahre bis heute wird Bashment auch als Synonym für besonders dynamische Dancehall-Tracks verwendet.

Hier dominiert oft ein Tempo, das keine Verschnaufpausen erlaubt. Die Soundsystems fahren die Bässe hoch, die DJs pushen das Publikum mit knalligen Samples und doppeldeutigen Lyrics. Dieser Party-Sound, geprägt von Künstlern wie Sean Paul oder Elephant Man, brachte Dancehall endgültig auf die Bühnen der internationalen Hitparaden und ließ auch außerhalb Jamaikas niemanden mehr stillstehen.

Parallel dazu entwickelte sich eine noch rauere, kompromisslose Richtung: Hardcore Dancehall. Hier werden Grenzerfahrungen besungen, gesellschaftliche Konflikte drastisch ausformuliert, Gewalt, Sex und soziale Spannungen direkt angesprochen. Die Rhythmen sind oft komplex, mit harten Breaks und expliziten Slogans. Obwohl dieser Stil vor allem in den Ghettos von Kingston entstand, wurde er durch Mixtapes und Videos schnell auf der ganzen Welt bekannt.

Solche Subgenres zeigen, wie sehr sich Dancehall an die jeweilige Stimmung der Zuhörerschaft anpasst – von ausgelassener Freude bis zu direkter sozialer Kritik.

Dancehall-Crossover: Vom Tropenstrand zur Weltbühne

Mit dem Eintritt ins 21. Jahrhundert begann Dancehall in neue Galaxien vorzustoßen. Plötzlich ließen sich Pop, Hip-Hop, Reggaeton, EDM und sogar Afrobeats von den jamaikanischen Grundrhythmen inspirieren. Der berühmte „Riddim“ war längst keine Inselsache mehr, sondern globaler Baustein für Hits.

Kollaborationen zwischen Dancehall-Artists und Pop-Superstars wurden zum Alltag. Tracks von Rihanna mit Dancehall-Einschlag, Hits wie “Temperature” von Sean Paul oder “Turn Me On” von Kevin Lyttle – sie alle trugen den Sound Jamaikas in die Disco und Radios weltweit. Solche Crossover-Trends liefen einerseits Gefahr, traditionelle Dancehall-Elemente zu verwässern, führten aber gleichzeitig zu enormer Aufmerksamkeit für das Original.

In Europa griffen lokale Künstler Themen und Stile auf. Berliner Crews wie das Seeed-Kollektiv vermischten deutsche Texte mit Monk-Riddims, während in Frankreich Acts wie Admiral T ihren ganz eigenen Karibik-Flair einbrachten. Dancehall wurde dadurch zu einer internationalen Ausdrucksform, offen für Einflüsse und doch unverkennbar in ihrer Attitüde.

Technisch geschah in diesen Jahren eine weitere Revolution. Internet und leichte Zugänglichkeit von Studiosoftware machten Produktionen unabhängig von Ort und Herkunft. Jetzt konnten junge Talente von London bis Lagos eigenen Dancehall erschaffen – und die Szene wurde bunter, weiblicher und vielfältiger als je zuvor.

Weibliche Stimmen und queere Perspektiven: Neues Selbstbewusstsein in alten Strukturen

Traditionell hatte Dancehall ein Image, das klar männlich, teils machohaft geprägt war. Doch seit den späten 2000er Jahren fordern immer mehr Frauen ihren Platz ein. Künstlerinnen wie Spice oder Shenseea zeigen, dass weibliche Perspektiven und Empowerment inmitten von Partyhymnen und Battle-Rhymes selbstverständlich Platz haben. Sie widmen sich Themen wie Unabhängigkeit, Identität und Körperlichkeit, häufig in einer sehr eigenen, direkten Sprache.

Auch LGBTQ-Artists kämpften sich zunehmend durch den oft konservativen Mainstream. In einer Szene, in der früher Homophobie und soziale Ausgrenzung verbreitet waren, entstehen neue Narrative. Sinnbild dieser Entwicklung sind Initiativen wie Pride Jamaica, die sich öffentlich zu queeren Dancehall-Künstlern bekennen, oder die erfolgreiche Karriere von Musiker:innen wie Koffee, der mit sozialkritischen Inhalten, neuen Tönen und sanfteren Rhythmen einen Gegenentwurf zum rauen Image schuf.

Diese Subgenres und Bewegungen belegen, dass Dancehall weit mehr ist als ein einheitlicher Stil. Jede Generation, jedes Umfeld, ja sogar jede Party kann ihren eigenen Sound hervorbringen – von digitalen Experimenten bis zu gesellschaftspolitischen Statements.

Von lokalen Formaten zu globaler Identität: Dancehall als Spiegel einer wandelnden Welt

In Jamaika ist Dancehall nach wie vor Mittelpunkt aller Entwicklungen. Unzählige neue Riddims entstehen jeden Monat. Die Producer sind immer einen Schritt voraus, setzen neue digitale Werkzeuge ein und experimentieren mit Genregrenzen. International dagegen spiegeln die vielen Variationen von Dancehall die kulturelle Durchlässigkeit moderner Gesellschaften wider.

Ob im Club, auf YouTube oder im urbanen Alltag – die Fähigkeit dieser Musik, ständig neue Subgenres, Eigenheiten und Identitäten zu erschaffen, macht Dancehall zu einer der wandlungsfähigsten Klangwelten überhaupt.

Pioniere, Hitmaker und Gamechanger: Die Menschen und Musik, die Dancehall prägten

Von King Yellowman bis Shabba Ranks: Wegbereiter mit Haltung und Sound

Die Emanzipation des Dancehall ab den späten 1970ern ist untrennbar mit einigen markanten Persönlichkeiten verbunden. Einer der ersten großen Stars dieser neuen Ausdrucksform war King Yellowman. Er war nicht nur einer der ersten Artists, die sich aus den Schatten der Soundsystem-Szene heraus zu eigenständigen Bühnen-Größen entwickelten, sondern setzte auch ganz neue Maßstäbe für Performance und Bühnenpräsenz.

King Yellowman stach nicht zuletzt durch seine Erscheinung hervor – als Albino musste er sich schon früh gegen gesellschaftliche Ablehnung behaupten. Diese Widerstände verwob er geschickt in seine Texte, die oft unverschämt, teils provozierend, aber immer nah an der Lebensrealität seiner Hörer blieben. Der Song “Zungguzungguguzungguzeng” aus dem Jahr 1982 brachte ihm internationale Aufmerksamkeit. In diesem Track erschuf Yellowman mit locker vorgetragenen Reimen und pointierter Beobachtung einen Prototyp des modernen Dancehall-Songs: Tanzbar, selbstbewusst und unübersehbar geprägt von Wortakrobatik.

Neben Yellowman prägte Eek-A-Mouse mit einzigartigen gesungenen Lautmalereien, die er selbst als “singjay style” bezeichnete, das sich wandelnde Genre. Songs wie “Wa-Do-Dem” und “Ganja Smuggling” aus den Früh-1980ern verbinden tanzbare Rhythmen mit cleveren Lyrics und ungewöhnlicher Stimme. Damit wurde Eek-A-Mouse früh zu einer Identifikationsfigur für die Experimentierfreude der Szene.

Mitte der 1980er trat dann eine neue Generation in den Vordergrund – beeinflusst vom technischen Wandel hin zu digital produzierten Riddims. Shabba Ranks avancierte binnen kürzester Zeit zum Superstar der Digital Dancehall. Sein rauer Charme, die basslastige Vortragsweise und Tracks wie “Dem Bow” (1989) machten ihn auch international bekannt. Sein Stil wurde prägend für die damals aufkommende Bewegung rund um Ragga, bei dem elektronische Instrumentals und ein rhythmisch gesprochener, oft aggressiver Gesang im Mittelpunkt stehen. Der Einfluss von “Dem Bow” reicht sogar über Jamaika hinaus – sein Beat bildet das Fundament für zahlreiche spätere Entwicklungen in der lateinamerikanischen Musik, insbesondere im Reggaetón.

Riddims, Studios und Experimentierfreude: Die Produzenten als heimliche Architekten

Während viele direkt an Bühnenkünstler denken, war die technische Entwicklung von Dancehall immer auch eine Geschichte der Studios und Produzenten – jener Menschen, die im Hintergrund unermüdlich an neuen Klangwelten tüfteln. Hier ragt King Jammy hervor, bürgerlich Lloyd James, dessen Studioarbeit die Szene von Grund auf veränderte. Im Jahr 1985 produzierte King Jammy für Wayne Smith den legendären “Sleng Teng”-Riddim.

Dieser Track wurde fast zufällig auf einem einfachen, digitalen Keyboard – dem Casio MT-40 – komponiert. „Sleng Teng“ gilt als der erste komplett digital produzierte Hit der karibischen Insel und beendete schlagartig die Vormachtstellung analoger Aufnahmetechniken in der jamaikanischen Popmusik. Von einem Tag auf den anderen eröffnete sich mit digitalen Instrumenten wie Drumcomputern und günstigen Synthesizern ein völlig neues Spielfeld für Produzenten. Minimale Mittel reichten aus, um markante Bassläufe und präzise Drum-Loops zu bauen, die den Sound der gesamten Szene veränderten.

Dank der Produktionskraft von King Jammy entstanden eine Vielzahl von Riddims, auf die Künstler wie Admiral Bailey ihre Songs legten. Mit “Punanny” festigte King Jammy 1986 seinen Ruf als Soundarchitekt. Während viele Riddims über Jahre hinweg immer wieder neu interpretiert, gesampelt und variiert wurden, blieben sie stets fest mit der Handschrift ihrer Ursprungsproduzenten verbunden. So entstand eine eigene Form von musikalischer Urheberschaft, bei der Produzenten wie King Jammy oder später Dave Kelly und Steely & Clevie unverkennbare Markenzeichen etablierten.

Ein weiteres Beispiel: Das Duo Steely & Clevie. Clevie Browns innovative Drum-Programmierung und Wycliffe Stewarts ausdrucksstarke Keyboard-Begleitung prägen zahlreiche Klassiker, etwa den “Street Sweeper”-Riddim (1996). Ihre Werke heben sich durch experimentellen Einsatz von digitalen Sounds und eine klare, strukturierte Produktion ab – eine Ästhetik, die im heutigen Mainstream-Pop weltweit Spuren hinterlassen hat.

Sprachrohre, Rebellen und Ikonen: Die inhaltliche Vielfalt der Dancehall-Artists

Trotz der starken Ausrichtung auf Clubtauglichkeit und Tanzbarkeit griffen Artists schon früh gesellschaftliche Missstände, persönliche Erfahrungen und politischen Protest auf. Sister Nancy wurde mit “Bam Bam” (1982) zur ersten Dancehall-Künstlerin, die sich dauerhaft im männerdominierten Musikgeschäft behauptete. Ihr lockerer Stil, gepaart mit deutlichen Ansagen und Witz, machten sie zum Vorbild für eine neue Generation weiblicher Artists.

Buju Banton, der in den 1990er Jahren mit Songs wie “Batty Rider” und “Champion” aufstieg, brachte erneut den Geist des Dancehall auf den Punkt: Er thematisierte soziale Ungleichheit, Herausforderungen des Straßenlebens und die Suche nach Identität. Dabei schaffte er es, tief verwurzelte Gefühle seiner Generation in kraftvolle Textzeilen zu packen. Zugleich entwickelte er sich vom kontroversen Star zu einer respektierten Stimme mit politischer und sozialer Haltung, wie sein Wechsel vom härteren Ragga zu stärker von Roots-inspirierten Werken ab Mitte der 1990er zeigt.

Super Cat wiederum verschmolz in Tracks wie “Don Dada” (1992) humorvolle Beobachtung mit harten Realitäten. Während er mit seinem “fast chatting”-Gesangsstil auch Techniken der kommenden Generation maßgeblich beeinflusste, führte sein internationaler Erfolg zu zahlreichen Kollaborationen mit US-Künstlern. Damit schlug er eine Brücke zwischen Jamaikas Szene und etwa Hip-Hop-Kultur in New York.

Neben den großen Namen sind aber auch unzählige lokale Artists prägend, die ihr Umfeld, ihre Sprüche und Themen in die Musik tragen. In vielen Dancehall-Tracks spiegeln sich Alltagsgeschichten, persönliche Kämpfe und die Kreativität der Straße wider. So entstehen immer neue, vielschichtige Narrative, die eng mit der Lebenswirklichkeit der Community verwoben bleiben.

Dancehall weltweit: Von jamaikanischen Gassen bis auf globale Bühnen

Durch den Innovationsgeist seiner Schlüsselfiguren wurde Dancehall rasch zu einem weltweiten Phänomen. Ab den späten 1980ern erreichte die Energie der jamaikanischen Clubs internationalen Boden. In Großbritannien, Kanada und den USA entstanden lokale Szenen, in denen Künstler wie Chaka Demus & Pliers mit “Murder She Wrote” (1992) große Charterfolge feierten. Dort verbindet sich das für Dancehall typische Spiel mit Sprachrhythmus, wummernde Basslines und eingängige Keyboard-Licks.

Die Produktion von Riddims für internationale Artists zeigte eindrücklich, wie flexibel der Dancehall-Sound ist. In den 2000er Jahren adaptierten Musiker aus Europa und Afrika diese Ästhetik, übersetzten sie in ihre eigene Sprache und verknüpften lokale Themen mit den ursprünglich jamaikanischen Erzählungen. Solche Adaptionen zeugen von der universellen Kraft des Genres: Die Sehnsucht nach Ausdruck, Identität und Gemeinschaft ist überall präsent.

Sean Paul schaffte in den Nullerjahren mit Songs wie “Get Busy” oder “Temperature” den endgültigen Pop-Durchbruch. Sein klar strukturierter Singsang, die hypnotischen Riddims und eine zugängliche Produktion machten Dancehall charttauglich – und zum Soundtrack der Clubs weltweit. Während Sean Paul als Aushängeschild der “internationalen” Dancehall gilt, lässt sich sein Erfolg nur vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Aufbauarbeit jamaikanischer Soundsysteme, Produzenten und Künstler verstehen.

Nicht unerwähnt bleiben dürfen Dancehall Queens wie Spice, die das Genre mit ihrem unverblümten Style, tanzorientierten Videos und einem offenen Umgang mit gesellschaftlichen Tabus modernisierten. Spice sorgte mit “So Mi Like It” (2014) für eine neue Sichtbarkeit weiblicher Power – sowohl textlich als auch in der Ästhetik von Musikvideos und Auftritten.

Meilensteine zum Nachhören: Songs und Alben, die Geschichte schrieben

Viele Werke aus der langen Geschichte des Dancehall sind mittlerweile Klassiker, die immer wieder neu entdeckt und interpretiert werden. Yellowmans „Mister Yellowman“ (1982) brachte erstmals das gesamte Spektrum des Sängers auf ein Album, bot Humor, Lebenslust und sozialkritische Momente in bisher ungehörter Vielfalt.

Mit Shabba Ranks’ „Rough & Ready Volume 1“ (1992) gelang weltweit die Eroberung der Charts, während Sister Nancys „One Two“ (erste Veröffentlichung von “Bam Bam”) zu einer der meistgesampelten Frauenstimmen des Genres wurde. Der bereits erwähnte digitale “Sleng Teng”-Riddim von Wayne Smith steht im Zentrum zahlloser neuer Versionen, die die Innovationsfreude der Szene eindrücklich dokumentieren.

Zudem zeigen Werke wie “King Jammy’s Selector’s Choice”-Kompilationen die reiche Riddim-Landschaft in ihrer ganzen Breite – von den frühen analogen Aufnahmen über die ersten digitalen Wagnisse bis hin zu global gefragten Club-Bangern. Sie machen hörbar, wie sehr sich Dancehall immer wieder neu erfindet.

Auch aus heutiger Sicht bahnbrechende Songs wie Buju Bantons „Destiny“ (1997) oder Spice’ „Send It Up“ (2018) knüpfen an diese Erfolgsgeschichte an. Dabei mischen sie stets Elemente direkter sozialer Ansprache mit musikalischer Innovation und einer klaren Ausrichtung auf das Gemeinschaftserlebnis auf der Tanzfläche.

Mit ihrer Innovationskraft, Vielfalt und unverwechselbaren Energie bleibt die Geschichte des Dancehall eng mit jenen Persönlichkeiten und Werken verbunden, die sie geprägt, herausgefordert und stets neu definiert haben.

Lautsprecher, Riddims und digitale Revolution: Wie Technik den Dancehall-Sound formte

Von Straßen zu Studios: Die Geburtsstunde des Sounddesigns im Dancehall

Wenn nachts in Kingston die Lautsprecher getürmt werden und die ersten warmen Bässe durch die Straßen dröhnen, spürt man unmittelbar, welchen Stellenwert Technik im Dancehall besitzt. In den urbanen Zentren Jamaikas entwickelte sich der Stil mit einer engen Verzahnung von Musik und Technologie. Anders als viele andere Genres, die zunächst in Bands und Studios entstanden, ist Dancehall zutiefst mit der Kultur der Soundsystems verbunden – riesigen mobilen Anlagen, die nicht nur Musik wiedergaben, sondern das akustische Herz einer ganzen Szene bildeten.

In den 1970er und 1980er Jahren wurde der Umgang mit Tontechnik in Jamaika regelrecht revolutioniert. Die handwerkliche Kunst, Lautsprecher selbst zu bauen, Verstärker zu modifizieren und stundenlange Outdoor-Events ohne Stromnetze zu betreiben, war mehr als nur ein Hobby – sie war kreativer Überlebensinstinkt. Der Klang der Musik wurde schon am Mischpult und bei der Boxenaufstellung kreiert, lange bevor der erste Künstler den Text ins Mikrofon sprach. Gerade die Bassboxen, oft handgemacht, sorgten für das typische physische Erlebnis, das den Körper zum Vibrieren bringt.

Die technische Entwicklung im Straßenkontext prägte auch die Künstler nachhaltig: Sie lernten früh, wie wichtig Mikrofontechnik und Live-Abstimmung waren. Viele Performances wurden direkt durch die technische Umgebung beeinflusst. Bei einer Session war es entscheidend, wie der Künstler den „Riddim“ im Klangfluss des Soundsystems nutzbar machte – ein zu leiser Mix, ein unscharfes Mikrofon, eine falsch eingestellte Box, all das konnte einen Auftritt zum Scheitern bringen.

Die Entstehung des Riddim-Baukastens: Instrumental-Tracks und Produktionsmethoden

Im Zentrum des typischen Dancehall-Sounds steht, wie bereits im Abschnitt zu den musikalischen Charakteristika beschrieben, der Riddim – das musikalische Grundgerüst. Im Gegensatz zu westlicher Popmusik, in der meist jede Band ihr eigenes Arrangement spielt, funktionieren im Dancehall ganze Hits auf denselben Instrumental-Tracks. Dieser Baukasten-Ansatz entstand nicht nur aus kreativen Gründen, sondern hatte auch technische Ursachen.

Viele Produzenten arbeiteten mit minimaler Ausstattung: Ein Drum Computer, ein Synthesizer, ein einfaches Mischpult – daraus wurden den gesamten Abend über verschiedenste Songs live gemixt. King Jammy, einer der wichtigsten Produzenten der 1980er Jahre, setzte früh auf innovative digitale Produktions-Tools und massenhafte Wiederverwertbarkeit. Sein berühmter Sleng Teng-Riddim wurde ursprünglich aus einer voreingestellten Begleitautomatik eines japanischen Keyboards (Yamaha DX21) gebaut. Die zugrundeliegende Technik ermöglichte nicht nur unverwechselbare Sounds, sondern auch schnelle Produktion und Distribution – ein enormer Vorteil im Konkurrenzkampf.

Trotz oder gerade wegen limitierter Mittel entstand eine einzigartige Ästhetik: Harte Drum-Sounds, synthetische Melodien und fette Basslinien wurden zum Markenzeichen der Szene. Die frühe Adaption von Presets und vorgefertigten elektronischen Patterns zeigte sich im gesamten Genre und beeinflusste später sogar Hip-Hop und internationale Popmusik. Die Fähigkeit, ein und denselben Riddim dutzendfach neu zu kombinieren, schuf einen kreativen Wettbewerb unter den Artists. Jeder versuchte, durch Stimme, Flow und Lyrics das bekannte Instrumental neu zu interpretieren.

Digitale Geräte, Drum Machines und der Einstieg in neue Dimensionen

Ab den späten 1980ern wurde das musikalische Bild des Dancehall zunehmend von Digitaltechnik geprägt. Die legendären Drum Computer wie der Roland TR-808 und die TR-909 verdrängten traditionelle Schlagzeugsets. Sie erlaubten es, präzise und programmierbare Beats zu erstellen, die nicht nur günstiger, sondern auch klanglich einzigartig waren. Das klassische „Four-to-the-floor“-Muster wich zunehmend experimentelleren Groove-Strukturen, die sich deutlich von US-amerikanischer Clubmusik unterschieden.

Ein weiterer entscheidender Faktor war der Umgang mit Sampling-Technik. Frühe digitale Sampler wie der Akai S900 oder EMU SP-1200 machten es möglich, einzelne Soundschnipsel, Effekte und Vocal-Cuts in Echtzeit zu verarbeiten und neu zusammenzusetzen. Diese Geräte wurden nicht nur im Studio genutzt, sondern prägten auch Live-Sessions im Soundsystem-Kontext. Dadurch wurden spontane Remix-Versionen auf der Bühne zum festen Bestandteil der Szene.

Studioproduktionen wandelten sich grundlegend: Statt teurer Live-Instrumente wurden billige, tragbare Synthesizer wie der Yamaha DX7 oder Casio CZ-101 zu Arbeitsgeräten der Produzenten. Sie ermöglichten die rasante Verbreitung elektronischer Sounds und führten zu immer neuen Variationen der Dancehall-Rhythmen. Gerade diese technische Innovation schob die Musik in Richtung eines internationalen, massentauglichen Klangerlebnisses.

Das Mikroskop auf die Stimme: Mikrofonauswahl, Effektgeräte und Vocal Processing

Die Vocal-Technik im Dancehall ist ein weiteres Feld, das maßgeblich durch technische Möglichkeiten geprägt wurde. Artist wie Shabba Ranks oder der bereits zuvor beschriebenen King Yellowman suchten gezielt nach Eigenständigkeit in Klang und Ausdruck. Entscheidend war nicht nur der Text, sondern auch, wie er aufgenommen, bearbeitet und live transportiert wurde.

Professionelle Kondensator-Mikrofone wie das Neumann U87 fanden schon früh ihren Weg in jamaikanische Studios – ein Indiz für den Wunsch nach klaren, präsenten Vocals. Doch auch einfache dynamische Mikrofone kamen bei Live-Auftritten häufig zum Einsatz, da sie robuster gegenüber tropischer Feuchtigkeit und spontanen Soundsystem-Umgebungen waren.

Besonders prägend war der raffinierte Einsatz von Effektgeräten. Hall- und Echo-Effekte verliehen Stimmen eine besondere Tiefe und sorgten dafür, dass Rap-Parts oder gesungene Lines auch in offenen Außenbereichen „groß“ klangen. Klassiker wie das Roland Space Echo brachten den typischen „Dubby“-Charakter in viele Produktionen. Zusätzlich wurde mit Pitch-Shifting gearbeitet, also dem gezielten Verfremden der Stimme – eine Technik, die heute auch international in der Popmusik verbreitet ist, jedoch im Dancehall schon sehr früh Standard wurde.

Die Wege von Stimme zu Recorder waren oft experimentell. Live wurde häufig direkt ins Mischpult gerappt. In den Studios wurde hingegen Wert auf Nachbearbeitung gelegt: Equalizer betonten Präsenz und Verständlichkeit, einfache Kompressoren sorgten für einen durchsetzungsfähigen Klang.

Technik im kreativen Wettbewerb: Dubplates und Remixkultur

Eine besonders spannende technische Spezialität im Dancehall ist die Dubplate-Kultur. Ursprünglich handelt es sich bei Dubplates um individuell aufgenommene Varianten bekannter Tracks, in denen Künstler die Lyrics auf spezielle Events, Clubs oder DJs zuschneiden. Für die Soundsystems bedeuteten Dubplates echte Statussymbole. Sie wurden im Studio auf exklusive, meist einzeln hergestellte Vinylscheiben geschnitten und waren somit Einzelstücke.

Hier zeigte sich der kreative Wettbewerb zwischen den Technik-affinen Crews und Produzenten: Welche Dubplates bringt frische Sounds? Wer hat Zugriff auf neue Geräte, Wer kann mit Sampling oder FX-Bearbeitung überraschen? Gerade kleinere Studios setzen auf Improvisation. Man nutzte, was verfügbar war, modifizierte Geräte selber oder baute Effekte aus Teilen zusammen, die auf dem lokalen Elektronikmarkt in Kingston erhältlich waren. Die technische Erfindungskraft wurde so zum Motor stetiger Erneuerung.

Durch diesen Kulturkampf entwickelte sich eine Remixkultur, die bis heute das globale Bild des Dancehall prägt. Gleichzeitig verbreiteten sich innovative Produktionsmethoden rasch: Mixtapes, exklusive Remixe und häufige Versionierungen alter Riddims waren (und sind) ein Zeichen für lebendige musikalisch-technische Austauschprozesse.

Grenzenlose Technik – Der Export jamaikanischer Produktionskunst

Ab den 1990er Jahren begann Dancehall, in Studios außerhalb Jamaikas Fuß zu fassen. Produzenten aus Großbritannien, den USA oder Afrika adaptierten jamaikanische Dancehall-Technik und passten sie an ihre eigenen Produktionslandschaften an. Durch günstige Heimstudios, bessere Computerhardware und immer zugänglichere Sampling-Tools verschob sich die Innovationskraft zunehmend von teuren Großstudios zu kleinen Heimlaboren.

Die Nuggets der Technik – von billigen Drumcomputern bis hin zu selbstgebauten Effektmaschinen – wurden Synonyme für Kreativität ohne finanzielle Hürden. Dieser Pioniergeist veränderte weltweit den Zugang zur Musikproduktion. So wurde der Dancehall-Sound, unabhängig von geografischen oder kulturellen Grenzen, zum festen Bestandteil zahlloser Subkulturen und öffnete den Weg für globale musikalische Crossovers.

Gerade in der globalisierten Popkultur der 2000er Jahre bestimmten jamaikanisch inspirierte Basslines, die typische Riddim-Architektur und digitale Production Tricks auch Chart-Hits in Europa, Nordamerika und Afrika. Technik, einst ein Überlebensmittel lokaler Künstler in Kingston, wurde damit zum Taktgeber einer weltweiten Bewegung.

Von Ghettos zu globalen Bühnen: Das soziale Kraftfeld des Dancehall

Mehr als nur Musik: Dancehall als Sprachrohr der Straße

Wer Dancehall hört, spürt sofort: Hier geht es um viel mehr als mitreißende Rhythmen und eingängige Hooks. Dancehall entstand aus der Lebensrealität der jamaikanischen Unterschicht – inmitten von wirtschaftlicher Unsicherheit, politischer Gewalt und sozialen Spannungen der späten 1970er bis 1980er Jahre. Die Musik wurde schnell zum Megafon alltäglicher Erfahrungen. Künstler wie King Yellowman brachten in ihren Texten die Stimme der Straße zum Ausdruck. Themen wie Armut, Ausgrenzung und Überlebenskunst standen bei den oft improvisierten Auftritten im Mittelpunkt.

Die Lieder spiegelten dabei nicht nur die Sorgen, sondern auch die Hoffnungen ihrer Hörerschaft wider. Wenn im Dancehall vom “upful living” oder Träumen von Wohlstand erzählt wurde, spürten Zuhörer eine unverfälschte Verbindung zu ihren eigenen Zielen und Wünschen. Damit wurde dieses Genre zur musikalischen Selbstermächtigung – ein Medium, in dem sich marginalisierte Gruppen behaupten konnten.

Soundclash und Community: Rituale zwischen Rave und Rivalität

Wirklich lebendig wird Dancehall nicht allein durch Aufnahmen, sondern durch das enge Gemeinschaftsgefühl in den Soundsystems. Diese mobilen Discos prägten das Straßenbild von Kingston. Abends strömten Nachbarn, Freunde und Fremde zusammen, und eine improvisierte Tanzfläche wurde zum Zentrum sozialer Interaktion. Wettbewerbe zwischen Soundsystems, sogenannte “Soundclashes”, entwickelten sich zu den wichtigsten Events der Szene. Wer hier ein neues “Dubplate” – eine exklusive Version eines beliebten Songs – oder einen innovativen “Riddim” präsentierte, gewann nicht nur Respekt, sondern prägte kurz darauf Trends in der gesamten Community.

In diesen Nächten kristallisierten sich nicht nur musikalische Innovationen heraus. Vielmehr wurden dabei ganz eigene Umgangsformen, Tanzstile und eine Sprache der Gestik, Bewegung und Mode erschaffen. Gerade Jugendliche fanden im Dancehall-Raum einen Ort, sich auszudrücken und Zugehörigkeit zu erleben – unabhängig von Herkunft oder Status.

Codes, Kleidung, Coolness: Mode und Lifestyle als Statements

Nicht nur Töne und Texte, auch das äußere Erscheinungsbild wurde im Dancehall zur Bühne gesellschaftlicher Statements. Auffällige Mode, extravagante Frisuren und provokante Outfits machten den eigenen Stil sichtbar. Hier ging es nie nur um Kleidung, sondern immer um Identität. Wer in Kingston einen Club betrat, sah sofort, wie sehr Mode Teil der Musik war.

Je knalliger die Farben und je individueller der Style, desto deutlicher das Signal: Hier geht es um Selbstausdruck. Gerade die “Dancehall Queens” entwickelten einen ikonischen Look, geprägt von engen Outfits, aufwändigen Haarstyles und selbstbewusstem Auftreten. Für viele junge Frauen wurden diese Vorbilder zu Identifikationsfiguren, die zeigte, dass es möglich ist, selbstbestimmt und selbstbewusst aufzutreten – auch in einem Umfeld, das lange von männlichen Stimmen dominiert war.

Diese modische Auflehnung wirkte weit über Jamaika hinaus. Bereits ab den frühen 1990er Jahren flossen Dancehall-Styles in internationale Streetwear und Jugendkultur ein, beeinflussten Künstler von Hip-Hop bis Pop und prägen noch heute urbanes Design weltweit.

Wortgewalt, Slang und Provokation: Sprache als Werkzeug

Die Lyrics der Dancehall-Songs bilden ein eigenes Universum. Sie bedienen sich eines speziellen Jamaika-kreolischen Patois, das für Insider sofort verständlich ist, für Außenstehende jedoch oft entschlüsselt werden muss. Gerade diese Sprachwahl war ein Akt des Widerstands: Die eigene Identität wurde bewusst nach außen getragen und nicht für die Erwartung eines westlichen Publikums angepasst.

Viele der Texte forderten gesellschaftliche Normen heraus, provozierten Tabubrüche oder brachten hemmungslos Sexualität und Status zur Sprache. Gleichzeitig entwickelten sich mit der Zeit feste Codes. Wer beim Publikum ankam, konnte sich einer sofortigen Reaktion sicher sein – meist ausgedrückt durch “pull ups”, also das Wiederholen gelungener Songstellen, oder frenetische Rufe.

Durch diese einzigartige Verbindung aus Wort, Musik und Performance griff das Dancehall-Genre weit in andere Bereiche der Populärkultur aus. Sprüche, Slangbegriffe oder “Chants” aus beliebten Songs wurden zum Alltagsvokabular vieler Jugendlicher.

Rhythmus der Emanzipation: Widerstand und Empowerment

Viele Pioniere des Dancehall, etwa Shabba Ranks und Sister Nancy, standen nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich für Veränderung. Sie verwendeten ihre Musik als Bollwerk gegen Diskriminierung und Unterdrückung. Besonders in der von Gewalt und Geschlechterungleichheit geprägten Gesellschaft Jamaikas konnte gerade die Musik Frauen und Minderheiten eine Plattform schenken.

Sister Nancy gilt als Vorreiterin weiblicher Unabhängigkeit im Dancehall. Ihr Song “Bam Bam” von 1982 wurde zur Hymne starker Frauen und bereitete vielen folgenden Künstlerinnen den Weg. Lyrics über Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Stolz zeigten, wie Dancehall für ganze Generationen zum Motor gesellschaftlichen Wandels werden konnte.

Diese Form von Empowerment wurde auch im Alltag spürbar: Wer zu Dancehall tanzte, konnte kurzfristig gesellschaftliche Schranken hinter sich lassen. Sogar kritische Themen wie Polizeigewalt und politische Korruption fanden ihren Platz in den Songs – oft verschlüsselt, aber klar im Kontext der jamaikanischen Realität.

Grenzenloser Klang: Die weltweite Dancehall-Welle

Mit der anhaltenden Auswanderung vieler Jamaikanerinnen und Jamaikaner gelangte Dancehall in den späten 1980ern und 1990ern von der Karibik auf internationale Bühnen. London, New York, Toronto oder Berlin wurden zu neuen Zentren, in denen der Stil aufgegriffen, verändert und mit lokalem Leben gefüllt wurde. Der populäre “fast chat”-Stil von Tenor Saw oder Buju Banton wurde zum Markenzeichen globaler Partys.

In London entstand eine eigene Szene, in der karibische Communities neue Subgenres wie Jungle oder UK Dancehall hervorbrachten. Dabei verschwammen die Grenzen zwischen Einflüssen aus Hip-Hop, Grime oder Reggae zusehends. Besonders der hohe Wiedererkennungswert der Riddims ließ sich überall adaptieren – von Dance Floors in Tokio bis hin zu Straßenfesten in Berlin-Kreuzberg.

Icons wie Sean Paul halfen seit den 2000er Jahren, Dancehall auf die internationalen Pop-Charts zu bringen. Seine Erfolge machten die Musik für Hörerschichten abseits einer karibischen Diaspora zugänglich und trieben die Globalisierung des Genres voran. Plötzlich demolierten Dancehall-Beats die alten Mauern zwischen vermeintlichen “Weltmusik”-Nischen und Mainstream-Radio.

Streitpunkt Dancehall: Debatte um Werte, Moral und Zensur

Mit dem internationalen Siegeszug nahm auch die Debatte um die Inhalte der Musik deutlich zu. Während Dancehall in Jamaika als Ausdruck von Alltagsrealitäten und Fantasien verstanden wurde, stießen explizite Texte vieler Künstler jenseits der Insel auf Widerstand. Kritische Stimmen bemängelten sexistische Darstellungen, Homophobie oder das Verherrlichen von Gewalt.

Viele Musiker verteidigten ihre Songs jedoch als Spiegel einer Lebenswirklichkeit, die bewusst provoziert und gesellschaftliche Missstände aufspießt. Die Diskussion um Zensur, künstlerische Freiheit und Verantwortung ist bis heute Bestandteil aller internationalen Dancehall-Diskurse. In Jamaika selbst führte dies zu Phasen staatlicher Kontrolle, in denen Radiosender bestimmte Tracks aus dem Programm nahmen und öffentliche Auftritte vereinzelt untersagt wurden.

Kreuzpunkt der Kulturen: Dancehall als Brücke und Spiegelbild

Was als musikalischer Ausdruck jugendlicher Unzufriedenheit und Hoffnung in Kingston begann, entwickelte sich im Lauf der Jahre zu einem globalen Symbol für individuelle Freiheit, kreative Selbstbestimmung und kulturellen Austausch. Dancehall wurde zur Sprache jener, die normalerweise überhört werden, und zum Schmelztiegel verschiedenster Ausdrucksformen.

Dort, wo Soundsystems aufgebaut werden, stoßen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Biografien aufeinander. Hier entstehen neue Freundschaften, Klischees werden gebrochen und kulturelle Grenzen verflüssigt. In diesem Wechselspiel bleibt Dancehall eine der dynamischsten und vielstimmigsten Erzählungen der modernen Popkultur – laut, politisch, rebellisch und immer nah am Alltag der Menschen.

Zwischen Straßenbühne und Weltfinale: Wie Dancehall Performance zur Lebenskultur macht

Bühne ohne Grenzen: Die Straßen als Herz der Dancehall-Performance

Wer zum ersten Mal einen echten Dancehall-Abend in Kingston erlebt, spürt die Energie sofort. Hier zeigt sich eine der zentralen Eigenheiten des Genres: Der wichtigste Konzertsaal ist nicht aus Beton und Glas, sondern die Straße. Öffentliche Plätze verwandeln sich Nacht für Nacht in offene Bühnen. Schon seit den späten 1970ern ziehen die massiven Soundsystems ein Publikum aus allen Ecken der Nachbarschaft an.

Künstlerinnen und Künstler treten im Scheinwerferlicht von improvisierten Lampenkonstruktionen auf Hausdächern oder Autodächern auf. Es genügt ein Mikrofon, das per Kabel von einem DJ-Pult zur Bühne reicht, und schon beginnt das Spiel mit Publikum und Rhythmus. Der berühmte „Pull up!“–Ruf entsteht mitten aus der Menge: Ruft das Publikum laut genug, hält der DJ den Track an und lässt ihn wieder von vorne starten, weil der Auftritt so überzeugt hat.

Anders als bei klassischen Konzerten gibt es keine feste Distanz zwischen Performer und Publikum. Die Nähe ist überall spürbar: Die Tänzerinnen stehen nicht nur am Rand, sondern sind oft selbst Teil der Performance. Zwischen DJ und Sängerinnen fliegen spontane Annäherungen, Witze, Disses und Respektsbekundungen hin und her. Diese Interaktion macht jedes Event einzigartig und unvorhersehbar.

Der Dancehall-Stil: Botenstoffe, Outfits und Gesten als Teil der Show

In der Dancehall-Szene zählt nicht nur die Musik, sondern auch das Auftreten. Seit den frühen 1980er Jahren ist klar, dass Performance weit über das Singen oder Rappen hinausgeht. Outfits, Bewegungen und Bühnenpräsenz sind integraler Bestandteil der Darbietung.

Früh zeigte etwa King Yellowman, wie sehr Außenseiterrolle, Selbstinszenierung und Provokation sich gegenseitig befeuern können. Sein Auftreten ist nicht zufällig, sondern gezielte Markenbildung: auffällige Kopfbedeckung, bunte Kleidung, ein betont lockerer Gang. In der Menge gilt: Je auffälliger das Outfit, desto mehr Aufmerksamkeit und Respekt. Viele Zuschauer planen ihr Styling tagelang und lassen sich von lokalen Trends und internationalen Stars inspirieren.

Aber nicht nur äußerlich wird Eindruck gemacht. Tänze wie der Bogle oder der Dutty Wine erlauben es jedem, selbst Performer zu sein. Wer die angesagtesten Moves beherrscht, wird im Rahmen der Veranstaltung zum Star und kann das Publikum für sich gewinnen. Tänzerinnen und Tänzer kommunizieren direkt über ihren Körper: Die Leidenschaft für Bewegung, die im Dancehall steckt, ist daher kein passives Zuschauen, sondern aktives Teilhaben an einem kreativen Prozess.

MCs und Selector: Wortgefechte als Performancekunst

Im Zentrum der Dancehall-Shows stehen MCs, die flexibel zwischen Gesang, Rap und Kommentaren wechseln. Diese Artists – in Jamaika als „Deejays“ oder „Singjays“ bekannt – reagieren im Minutentakt auf alles, was im Publikum passiert. Viele Songs entstehen live: Die Lyrics werden nicht selten improvisiert, ergänzt, neugeordnet.

Selector, also die DJs dieser Szenerie, steuern gezielt Sounds, Effekte und Übergänge. Die Kunst des „Toasting“ (das rhythmische, Sprechgesang-artige Rufen von Reimen und Sprüchen) hat sich früh als zentrales Element der Performance etabliert. Der vorangegangene Abschnitt stellte schon die Reimkunst von Eek-A-Mouse und Yellowman heraus – in der Live-Kultur sind Spontanität und Schlagfertigkeit mindestens genauso wichtig wie im Aufnahmestudio.

Zwischen den Songs sorgt der MC dafür, dass niemand auf der Tanzfläche stehen bleibt. Jeder Spruch, jede Ansage muss genau zur Situation passen; zu viel Redseligkeit wirkt abschreckend, zu wenig Kontakt lässt die Stimmung stagnieren. Wie bereits im Abschnitt über Soundsystems angedeutet wurde, sind diese Kommunikationswege eng mit den sozialen Strukturen der lokalen Community verknüpft. Wer auf der Bühne überzeugen will, muss nicht nur musikalisch stark sein, sondern gesellschaftliche Codes erkennen und bedienen.

Soundclash: Rivalität und Showdown als Publikumsmagnet

Aus der Kultur der Soundsystems entwickelte sich bald ein weiteres, einzigartiges Format: der Soundclash. Dabei treten zwei oder mehr Teams aus DJ, MC und Tanzcrew gegeneinander an. Wer das Publikum am lautesten jubeln lässt, gewinnt. Jede Gruppe bringt eigene exklusive Tracks, sogenannte „Dubplates“, mit auf die Bühne.

Diese Wettkämpfe sind keine bloßen DJ-Battles. Hier zählt die gesamte Inszenierung: Die ausgefeiltesten Übergänge, die bissigsten Sprüche und die stärksten Reaktionen der Crowd entscheiden über Sieg oder Niederlage. Beispiele wie der legendäre Clash zwischen Stone Love Movement und Kilimanjaro Sound in den späten 1980ern sind bis heute Gesprächsthema.

Soundclash ist mehr als ein Wettbewerb. Es ist Bühne für Revierkämpfe, Innovationsraum für neue Reimformeln und Testgelände für frische musikalische Ideen. Die künstlerische Konkurrenz spornt Artists an, immer wieder neue Ausdrucksformen zu suchen und ihre Technik stetig zu verbessern. Das Publikum bekommt dadurch ein Event voller Spannung und Überraschungen, das über Stunden hinweg begeistert.

Tanz als gemeinsames Ritual: Moves von der Straße auf die große Bühne

Die körperliche Ausdrucksstärke ist im Dancehall unübersehbar. Moves wie der Pon de River, Pon de Bank oder der Gully Creeper entstanden direkt auf den Straßen Kingstons. Tänzer und Crews kreieren neue Schritte, filmen sie und sorgen so für rasante Verbreitung – eine Tradition, die sich mit der Verfügbarkeit von Handykameras und Plattformen wie YouTube ab Mitte der 2000er Jahre noch intensiviert hat.

Doch schon vorher prägte Tanz die Performance-Kultur. Tanzwettbewerbe, sogenannte „Dance-Offs“, sind fester Bestandteil jeder großen Veranstaltung. Bekannte Crews wie die Dance Expressionz oder einzelne Tänzer wie Gerald “Bogle” Levy hinterließen ihren Stempel mit spektakulärmen, teils akrobatischen Choreografien.

Im Land selbst werden Tanzstile von Generation zu Generation weitergegeben. Aber Dancehall ist längst ein Weltexport: In Tokio, Paris oder Berlin tanzen Crews nach den gleichen Bewegungen wie in Kingston – dabei adaptieren sie die Ursprünge und entwickeln eigene Varianten. Wer als Tänzer international Anerkennung gewinnen möchte, besucht Wettbewerbe wie das Dancehall Queen Finale oder das International Dancehall King & Queen Contest.

Das Publikum als Teil der Performance: Beteiligung, Reaktion und Szene

Ein Dancehall-Event ist niemals Einbahnstraße. Das Publikum spielt die Hauptrolle, auch wenn es äußerlich nicht auf der Bühne steht. Die kollektive Energie speist sich aus Rufen, Gesten und Feedback, die jeden Song verändern können. Oft entstehen zwischen Publikum und MC echte Dialoge: Sprechchöre, Call-and-Response-Situationen oder kurze Zwischenrufe heizen die Stimmung an.

Diese Struktur erinnert an die Traditionen der afro-jamaikanischen Gemeinschaft, zum Beispiel das Zusammenwirken von Prediger und Gemeinde beim Revival-Zion-Gottesdienst. Übertrüge man die klassische Vorstellung von Aufführung – getrennt in Künstler und Zuschauer – auf die Dancehall, ginge der Kerngedanke verloren. Hier ist jeder dabei, jeder trägt zum Gelingen bei. Tanz, Applaus und Zurufe werden zur kollektiven Kraft.

Jugendkultur, Globalisierung und neue Medien: Dancehall-Performance im Wandel

Schon in den 1990ern begann die internationale Expansion des Genres. Zunächst führten die globalen Erfolge von Artists wie Shabba Ranks oder Patra zu ersten Gastauftritten auf internationalen Bühnen. Internationale DJ-Teams wie David Rodigan aus England adaptierten das Performance-Modell und mischten eigene Stilelemente hinzu. In den letzten zwanzig Jahren verschob sich die Szene zunehmend ins Digitale: YouTube, Instagram und TikTok eroberten das Geschehen, neue Tanztrends verbreiteten sich blitzschnell.

Gleichzeitig werden Performance-Elemente aus Dancehall in Pop- und Urban-Stilrichtungen übernommen. Musikvideos, Werbeclips und Tanzshows bedienen sich augenfällig am Vokabular jamaikanischer Bewegungskunst. In Großstädten rund um den Globus entstanden eigene Szene-Clubs, in denen nicht nur Musik im Vordergrund steht, sondern der gesamte Habitus – von Slang und Mode bis Styling und Attitüde.

Dancehall bleibt damit ein offenes Spielfeld: Egal ob auf dem Dach in Kingston, im New Yorker Club oder auf internationalen Tanzfestivals – die unvoreingenommene, energetisch aufgeladene Performancekultur lebt von ihrer Fähigkeit, Menschen einzubinden und Grenzen zu überspringen.

Von Königston bis Welthit: Die Wandlungsreise des Dancehall durch Jahrzehnte

Wurzeln im Schatten der Großstadt: Wie Dancehall im alten Kingston entstand

Wer das heutige Dancehall hört, begegnet Musik, die auf Jahrzehnten ständiger Veränderung beruht – doch die ersten Spuren führen zurück in das pulsierende Kingston der späten 1970er Jahre. Während Reggae weltweit gefeiert wurde, entwickelte sich auf Jamaikas Straßen eine neue Klanglandschaft. Wirtschaftliche Krisen, politische Unruhen und die teils chaotischen Zustände in den Armenvierteln bestimmten den Alltag. Hier formte sich Dancehall als Musik derjenigen, die sich selten eine Zukunft im System erhofften. Die kreativen Köpfe der Soundsystems, wie King Tubby als legendärer Tontechniker, experimentierten früh mit neuen Formen der Tontechnik und schufen so die Grundsteine für einen Sound, der roher, direkter und näher dran war am Leben als alles, was zuvor aus den Studios kam.

Eine Schlüsselfigur war zu dieser Zeit King Yellowman, der mit seinem unverwechselbaren Stil zum Wortführer einer Generation wurde. Er brachte nicht nur die Realität der Straße in die Musik, sondern schob die ästhetischen Grenzen bewusst weiter hinaus. Mit seinen markanten Vocals und seinem offenen Umgang mit Tabuthemen prägte er nicht nur den Sound, sondern auch die Identität des Genres. Trotz der Unterschiede zum Vorgänger Reggae, blieb die Grundidee erhalten: Musik als Spiegel der eigenen Umwelt – härter, schneller und spürbar für eine neue Generation.

Die Geburt des Digital Beat: Revolution am Riddim-Kochtopf

Ein epochaler Wandel kündigte sich in den frühen 1980er Jahren an: Die digitale Revolution klopfte an Jamaikas Türen. Entscheidende Rolle spielte dabei der Sleng Teng Riddim. Wayne Smiths Hit Under Mi Sleng Teng aus dem Jahr 1985 war der erste große Dancehall-Track, der vollständig mit digitalen Mitteln produziert wurde. Hinter den Kulissen arbeiteten Produzenten wie King Jammy mit günstigen Casio-Keyboards und modularen Drumcomputern – der Sound veränderte sich schlagartig.

Das Erstaunliche: Plötzlich konnte fast jeder mit einem Keyboard und ein paar Kabeln selbst Musik erschaffen. Die digitale Technik sprengte die Grenzen der bisherigen Studiowelt und machte Produktion zugänglicher. Traditionelle Instrumente traten in den Hintergrund. Drumcomputer, synthetische Klänge und gesampelte Rhythmen setzten sich durch. Diese Entwicklung führte zu einer beispiellosen Flut neuer Riddims – also rhythmischer Song-Grundlagen, auf die Dutzende Songs mit unterschiedlichen Stimmen und Texten gebaut wurden. Der Digital Dancehall war geboren und läutete das Zeitalter programmierter Musikflächen ein, die bis heute den typischen „Dancehall Beat“ bestimmen.

Mit dem Durchbruch digitaler Sounds veränderte sich die Geschwindigkeit der Musik ebenso wie ihr Charakter. Die neuen Produktionsweisen erlaubten einen nochmals raueren und schnelleren Stil. Texte waren nun noch direkter, Punchlines prägnanter und Produktionen klangen, als wären sie für die massiven Lautsprecheranlagen gemacht worden – laut und kompromisslos.

Soundclash, Crew-Spirit & Competition: Systeminterne Evolutionen

Mit der Digitalisierung begann im Dancehall auch ein intensiverer Konkurrenzkampf. Die Soundclash-Kultur, bereits zuvor ein Grundpfeiler, bekam durch den technischen Fortschritt neues Futter. Unterschiedliche Crews wie Stone Love oder Bass Odyssey traten gegeneinander an – jeder Abend ein musikalisches Kräftemessen. Jetzt konnten Teams schnell eigene Riddims entwickeln, Dubplates kopieren und in Windeseile auf aktuelle gesellschaftliche Themen reagieren.

In dieser Phase entstand das heute typische „Voice on Riddim“-Prinzip: Verschiedene Künstlerinnen und Künstler performten abwechselnd auf denselben musikalischen Grundlagen. So wuchs das Sortiment an Songs, Statements und Stilen beinahe explosionsartig. Der Wettbewerb wurde zum Motor für Kreativität. Selbst innerhalb einer Crew war es nicht ungewöhnlich, dass ein Artist den Song eines anderen konterte – alles im Mix aus Respekt, Rivalität und dem Wunsch, das Publikum für sich zu gewinnen.

Die Evolution war aber nicht bloß ein technischer Prozess. Auch soziale Dynamiken wandelten sich: Dancehall wurde für viele zum Weg nach oben – wer sich an die Spitze der Charts sang, konnte einen gesellschaftlichen Aufstieg wagen. Die Crews agierten wie kleine Unternehmen, mit eigenen Produzenten, Managern und DJs. Diese Struktur ermöglichte jungen Talenten, sich außerhalb etablierter Plattenfirmen zu behaupten.

Grenzenlose Sounds: Dancehall erobert die Welt

Bis in die späten 1980er und 1990er Jahre blieb Dancehall ein hauptsächlich jamaikanisches Phänomen. Doch mit der wachsenden Diaspora-Gemeinschaft in Nordamerika und Europa breiteten sich die Rhythmen rasch aus. Besonders in London, New York und Toronto entstanden blühende Dancehall-Szenen. Migranten sorgten dafür, dass die Clubs ihrer Heimat pulsierten – aber jetzt unter der europäischen oder amerikanischen Clubbeleuchtung.

Zur gleichen Zeit begannen internationale Pop-Künstler, den Beat zu entdecken. Als Shabba Ranks Anfang der 1990er Jahre mit Songs wie Mr. Loverman zum internationalen Star wurde, war klar, dass Dancehall nicht mehr an Jamaikas Ufern Halt machen würde. Wichtige Produzenten und Remixer, etwa Bobby Digital und Dave Kelly, exportierten den typischen Sound in alle Welt.

Zudem fanden immer mehr Kollaborationen mit Künstlern aus anderen Genres statt. Sean Paul zeigte Anfang der 2000er Jahre, dass Dancehall auch die globale Popkultur mitreißen konnte. Mit Tracks wie Get Busy schaffte er es nicht nur in die internationalen Charts, sondern prägte auch die Klangfarbe der damaligen Mainstream-Musik. Dancehall war plötzlich auf MTV, in Werbung und auf den Playlisten von Jugendlichen in Tokio, Paris oder Berlin zu hören.

Neue Themen, neue Stimmen: Die Weiterentwicklung der Botschaft

Parallel zur internationalen Verbreitung wurden inhaltliche Tabus immer weiter aufgebrochen. Während Dancehall in den Anfangsjahren oft als Stimme der Unterschicht galt, begann das Genre in den 1990er Jahren komplexere Themen auszuloten. Es ging nicht mehr nur um soziale Not, sondern auch um Liebe, Sex, Identität und das Streben nach Individualität – manchmal provokant, manchmal satirisch, immer aber mit einem unverwechselbaren Augenzwinkern.

Künstlerinnen wie Sister Nancy oder später Spice sorgten dafür, dass weibliche Stimmen das bislang männlich geprägte Feld eroberten. Ihre Songs und Performances öffneten Diskussionen zu Geschlechterrollen – ein Thema, das zuvor im Reggae und frühen Dancehall selten so offen angesprochen wurde. Diese neuen Sichtweisen machten Dancehall für ein noch breiteres Publikum attraktiv und eröffneten neue kreative Räume.

Die Szene wurde mit der Zeit diverser und bunter. Junge Talente brachten frische Perspektiven und loteten musikalisch wie inhaltlich neue Horizonte aus. Die Frage nach der eigenen Identität, Tradition und Modernität bleibt bis heute eine treibende Kraft in der Weiterentwicklung.

Digitale Medien, DIY-Kultur und globale Netzwerke: Die Gegenwart im Wandel

Mit Einzug der 2000er Jahre veränderte das Internet die Spielregeln noch einmal grundlegend. Plattformen wie YouTube, SoundCloud und soziale Netzwerke ermöglichen seither, dass Songs in wenigen Stunden von Kingston in die ganze Welt wandern. Musikerinnen können heute unabhängig produzieren, eigene Videos drehen und ihre Werke selbst vermarkten. Diese „Do-it-yourself“-Strategie beschleunigt die Entwicklung: Was gestern noch ein Nischenhit im Viertel war, kann morgen ein viraler Trend werden.

Globale Netzwerke sorgen zudem für einen ständigen Austausch. Dancehall verschmilzt mit Genres wie Afrobeats, EDM oder Hip-Hop und erfindet sich immer wieder neu. Die charakteristischen Riddims bleiben zwar erhalten, doch Künstlerinnen wie Koffee integrieren sie in ganz neue Stilrichtungen. Die Folge: Dancehall beeinflusst immer mehr internationale Produktionen, ist nicht mehr an Sprache, Ort oder Szene gebunden und bleibt dennoch unverkennbar.

Trotz aller Entwicklungen und Umbrüche gibt Dancehall immer noch das wieder, was ganz zu Beginn Thema war: das Leben jener, die sich behaupten wollen. So bleibt das Genre stetig im Wandel – geprägt von Technologie, Kreativität und dem ununterbrochenen Herzschlag der Straße.

Vom Hinterhof zur Weltbühne: Wie Dancehall die globale Popkultur revolutionierte

Soundgate Jamaika: Die weltweite Auswanderung des Dancehall-Klangs

Es begann in der sengenden Hitze Kingstons, doch heute kennt man Dancehall in allen Teilen der Erde. Schon wenige Jahre nach seiner Entstehung in den späten 1970ern bahnte sich der prägnante Beat aus Jamaika den Weg hinaus in die Karibik, nach Nordamerika und schließlich nach Europa, Afrika und Asien. In den engen Gassen von Kingston erfanden Pioniere wie Sugar Minott und Yellowman einen neuen Umgang mit Rhythmus und Sprache. Doch was damals noch als „Sound aus dem Ghetto“ galt, wurde bald zum Exportschlager für ganze Generationen von Künstlern.

Die eigentliche Verbreitungskraft lag weniger in klassischen Musikverträgen als in den legendären Soundclashs und der Kreativität jamaikanischer Exilgemeinden: In Städten wie London oder New York veranstalteten Djs und Selectors ihre eigenen Nächte, in denen die neue Musikrichtung schnell ihr Publikum fand. Die Diaspora brachte Dancehall in die britischen Clubs der 1980er, oft gemeinsam mit stilistisch verwandten Genres wie Lover’s Rock oder Jungle. Fans feierten die Energie, den sarkastischen Humor und vor allem das Gefühl, dass hier ein Sound gespielt wurde, der ihre eigene Lebensrealität abbildete.

In New Yorks Brooklyn entstand bereits Mitte der 1980er eine vitale Dancehall-Szene rund um Clubs und Radiostationen. Namen wie Super Cat symbolisierten jene neue Generation, die sich nie zwischen den musikalischen Welten entscheiden wollte – sondern auf der Brücke zwischen Karibik, Hip-Hop und Pop tanzte. Die Folgen dieser Vermischung waren weitreichend und prägen bis heute Künstler, die den Sound Jamaikas mit ihren eigenen Ideen weiterentwickeln.

Beat der Veränderung: Dancehall als Influencer moderner Clubkultur und Technologie

Die besonderen Produktionsmethoden, die in den Studios Jamaikas entwickelt und in die ganze Welt getragen wurden, veränderten nicht nur die Musik. Sie beeinflussten nachhaltig die Art, wie Künstler denken, Musik aufnehmen und performen. In Kingston erfanden Tontechniker wie King Jammy und Scientist den „Riddim“-Ansatz völlig neu: Statt eines Songs pro Rhythmus entstanden dutzende, oft sehr unterschiedliche Tracks auf derselben instrumentalen Vorlage.

Dieses Prinzip der Wiederverwertung und ständigen Variation fand schnell Resonanz in Genres wie Hip-Hop, Reggaeton oder Grime. Besonders der minimalistische, zum Teil rohe Sound von Dancehall-Grooves aus den späten 1980ern und frühen 1990ern wurde zur Blaupause für die „Beatmaking“-Kultur, wie sie später weltberühmt wurde. Plötzlich war es möglich, mit erschwinglichem Equipment und wenigen Spuren Songs zu produzieren, die ein Millionenpublikum erreichten.

Darüber hinaus prägte Dancehall auch die ästhetische Entwicklung der DJ-Kultur: Mitbegründer wie David Rodigan oder Mighty Crown exportierten nicht nur die Soundsystems selbst, sondern auch das dazugehörige Regelwerk – etwa die schnellen Wechsel zwischen Tracks, die „Pull ups“, und den Wettstreit der Crews. Diese Showelemente inspirierten maßgeblich die Entwicklung heutiger DJ-Battles und den performativen Charakter moderner Clubkultur. Selbst in den sozialen Medien merkt man heute noch, wenn Dancehall-Tänzer*innen weltweit viral gehen und Moves wie „Dutty Wine“ oder „Pon De River“ Trends setzen.

Stimme der Straße im Mainstream: Sprachbilder, Stilmittel und gesellschaftlicher Widerhall

Während musikalische Einflüsse oft in technischen Details sichtbar werden, erlebte Dancehall auch als sozialer Kommentar eine bemerkenswerte Metamorphose. Die offene Sprache, mit der Künstler wie Buju Banton oder kurze Zeit später Shabba Ranks Themen wie Armut, soziale Ungleichheit, aber auch Sexualität behandelten, wurde zum Vorbild für Mut und Direktheit. Viele heutige Pop- und Rap-Künstler übernehmen bewusst den rauen Realismus der Lyrics oder kopieren die rhythmische Sprachführung für ihre eigenen Hits.

Der Einsatz von Patois – dem jamaikanischen Dialekt – wurde zu einem stilprägenden Ausdrucksmittel. Selbst wenn man die Worte nicht versteht, spürt man die drängende, rohe Energie, mit der gesellschaftliche Missstände adressiert werden. Songs wie Bam Bam von Sister Nancy sind heute weltweit Hymnen eines „Empowerments“ von marginalisierten Gruppen. Der freche, unverfrorene Vortrag brachte damals – wie heute – einen offenen Austausch über Tabus und Moralvorstellungen in die Popkultur.

Zudem ermutigte Dancehall eine neue Generation von Künstlerinnen, sich in dieser ursprünglich männlich dominierten Szene Gehör zu verschaffen. Mit Lady Saw und später Spice entstanden neue weibliche Role-Models, die selbstbewusst Position beziehen – nicht selten kontrovers diskutiert, aber immer mit großer publikumswirksamer Wirkung.

Von Kingston zu Beyoncé: Dancehall im Spiegel internationaler Popmusik

Kein anderes jamaikanisches Genre hat die westliche Mainstream-Musik so nachhaltig geprägt wie Dancehall. Von den späten 1990ern an entdeckten Pop- und Hip-Hop-Produzenten zunehmend den treibenden Beat und die charakteristische Produktionstechnik. Internationale Superstars wie Rihanna, Drake oder Beyoncé greifen längst ganz selbstverständlich auf Dancehall-Rhythmen, Melodieführung und Slang zurück.

Ein Schlüsselmoment war die Veröffentlichung des Songs Get Busy von Sean Paul im Jahr 2003: Zum ersten Mal platzierte sich ein klarer Dancehall-Track an der Spitze der US-Charts. Der Erfolg war kein Zufall, sondern Ergebnis eines Trends, der sich in R’n’B, Rap und elektronischer Musik längst angekündigt hatte. Mit Songs wie Work von Rihanna (feat. Drake) wurde Dancehall im Jahr 2016 endgültig zum globalen Soundtrack.

Der Einfluss reicht jedoch weit über Hitparaden hinaus. Auch im Bereich der Mode, Werbung und sogar Filmkultur ist der visuelle und tänzerische Stil von Dancehall unverkennbar. Von farbenfrohen Outfits über extravagante Choreografien bis hin zu den Wortspielen in Werbekampagnen – der Spirit aus Kingston lebt überall weiter.

Spiegel und Verstärker: Dancehall als Katalysator gesellschaftlicher Debatte

Doch nicht jeder Einfluss bleibt ohne Widerhaken. Die offene Sprache und die oft provokanten Themen sorgten wiederholt für kontroverse Diskussionen. Texte über „Slackness“ – ein sehr direkter Umgang mit Sexualität und Tabus – führten sowohl auf Jamaika als auch international zu hitzigen Debatten über Moral, Zensur und die Grenzen künstlerischer Freiheit. Gleichzeitig bot Dancehall vielen Jugendlichen, die sich zwischen verschiedenen Kulturen und Identitäten bewegten, eine Möglichkeit zur Selbstverortung.

In Großbritannien etwa wurde Dancehall zum Soundtrack für das Lebensgefühl junger Menschen, die aus Einwandererfamilien stammen und täglich Rassismus erleben. Hier bot die Musik weitaus mehr als nur Unterhaltung – sie wurde Werkzeug für gemeinschaftliche Stärke, Widerstand und kulturellen Stolz. Immer wieder übernahmen soziale Bewegungen wie der britische Notting Hill Carnival Dancehall-Elemente, um gesellschaftliche Vielfalt und Sichtbarkeit zu feiern.