Zwischen Rebellion und kaltem Neonlicht: Die Geburt des Post-Punk

Ende der 1970er Jahre sprengte Post-Punk die engen Grenzen des Punk. Bands wie Joy Division und Siouxsie and the Banshees kombinierten rohe Energie mit düsterer Ästhetik, neuer Technik und gesellschaftlichem Unbehagen.

Von düsterer Kälte zu elektrisierender Erneuerung: Die Zeit, in der Post-Punk entstand

Schatten über dem Königreich: Großbritannien im Umbruch

Als der Punk zwischen 1976 und 1978 die Straßen von London, Manchester und Sheffield aufwühlte, schien für einen flüchtigen Moment alles möglich. Doch kaum hatte sich die ursprüngliche Rebellion ausgebreitet, drohten kommerzieller Ausverkauf und künstlerische Stagnation. Während die Oberflächenwut des Punk langsam verpuffte, lag ein bleischwerer Schatten auf Großbritanniens Gesellschaft. Die wirtschaftlichen Probleme der späten 1970er Jahre verschärften sich, Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit griffen um sich. Waren leere Fabriken und dunkle Straßenzüge Anfang und Mitte der Dekade bereits allgegenwärtig, eskalierten die sozialen und politischen Konflikte mit dem „Winter of Discontent“ 1978/79: Streiks, Müllberge und Stromausfälle prägten das Alltagsbild.

In dieser Atmosphäre entwickelte sich eine ganz eigene Grundstimmung – resigniert, aber innerlich brodelnd. Junge Menschen suchten nach neuen Wegen, ihre Verunsicherung und Angst, aber auch ihre Sehnsucht nach Individualität musikalisch auszudrücken. Die von Margaret Thatcher eingeleitete gesellschaftliche Umwälzung und das Ringen um Identität hinterließen tiefe Spuren, die sich besonders deutlich in den ungeschönten Texten und kühlen Sounds des Post-Punk spiegeln sollten.

Die Glut unter der Punk-Asche: Wie eine Szene neu erfand

Nachdem der erste Sturm des Punk verklungen war, standen viele Musiker ratlos vor einem Scherbenhaufen voller Erwartungen, aber auch offener Fragen. Ein bloßes „Weiter so“ schien unmöglich. Stattdessen begannen kreative Köpfe, mit Klängen, Stimmungen und Produktionsweisen zu experimentieren, die das rohe Erbe von Sex Pistols und The Clash hinter sich ließen. Diese neue Generation von Bands – darunter die später stilprägenden Joy Division, Siouxsie and the Banshees und Wire – blickte nicht nur nach innen, sondern auch nach außen: Sie griffen Themen wie Isolation, Kontrollverlust oder gesellschaftliche Abgrenzung auf.

Ein zentrales Merkmal des Post-Punk dieser Epoche ist der Drang nach radikaler Erneuerung. Die Musiker kombinierten Elemente aus Reggae, Dub, elektronischer Avantgarde oder sogar Funk mit der Attitüde des Ursprungs-Punk. Die Songs wurden länger und vielschichtiger, die Produktion experimenteller, der Umgang mit Klangfarben und Stimmungen differenzierter. Gitarrenflächen lösten sich vom dreckigen Riff der Punk-Ära, während Bass und Schlagzeug oft hypnotisierende, repetitive Muster bildeten.

Medien, Technik, Subkulturen: Neue Räume für Klangexperimente

Die technischen Möglichkeiten, die sich im späten 20. Jahrhundert rapide weiterentwickelten, öffneten neue Türen. Die Verfügbarkeit von preiswertem Studiomaterial, Effektgeräten und ersten Drum-Machines ermöglichte auch weniger konventionellen Bands eigenständige Produktionen. In kleinen, oft improvisierten Studios entstanden Aufnahmen, die abseits des Mainstreams eine enorme ästhetische Bandbreite abdeckten.

Diese Werkzeuge unterstützten den Drang zu Klangforschung und Individualität. Musiker wie die Mitglieder von Public Image Ltd. und Cabaret Voltaire machten sich daran, die Grenzen des Songwritings sprichwörtlich zu dekonstruieren. Plötzlich waren Feedback, Loops, Störgeräusche und Maschinenklänge Teil des künstlerischen Konzepts. Der Sound von Post-Punk wurde zu einer Art klanglichen Collage: mal bewusst minimalistisch, mal kühl-abstrakt, dabei stets in Spannung zwischen menschlicher Unruhe und mechanischer Stille.

Abseits der Studiotechnik prägten auch Subkulturen und alternative Medien das Bild. Die wachsende Szene der Musikfanzines, kleine Clubs wie das legendäre Factory in Manchester oder das Batcave in London, sowie alternative Radiosender halfen, abseitige Klänge und bis dahin übersehene Künstler sichtbar zu machen. Zwischen Bandproben und Hörsaal, Kellerclub und Radiosendung wuchs eine Gemeinschaft heran, in der Experimentieren und Abgrenzen zur Identität wurde.

Vom Norden Englands in die Welt: Lokale Szenen, globale Wirkung

Die eigentlichen Innovationszentren des Post-Punk lagen zu Beginn abseits der Metropole London. Besonders im krisengeschüttelten Norden Englands entwickelten Städte wie Manchester, Liverpool und Sheffield unverwechselbare eigene Szenen. In der ehemals von Kohle und Stahl geprägten Industrieregion entstand ein Musikstil, der die Kälte leerer Fabrikhallen ebenso aufnahm wie den Erfindungsgeist seiner jungen Generation.

Joy Division formulierten in ihren Songs einen existenziellen Ernst, wie er in der Musik zuvor selten zu hören war. Ihr Debütalbum Unknown Pleasures (1979) markierte einen Umschlagpunkt: Mit monochromer Ästhetik, schweren Bässen und Ian Curtis’ zerbrechlichem Gesang entwarfen sie einen Klang, der Schwermut und Schönheit auf neuartige Weise verband. Parallel zu diesem Ansatz etablierten Gruppen wie The Fall oder Gang of Four in Leeds eine schroffe, intellektuelle Variante, bei der politische Texte und experimentelle Strukturen die Führung übernahmen.

Die Bewegung blieb jedoch nicht auf Großbritannien begrenzt. Innerhalb weniger Jahre griff die Welle auf die europäische Festland über. In Deutschland fand der Sound schnell Anklang bei Formationen wie Palais Schaumburg oder Der Plan, die elektronische Elemente in die Ästhetik überführten. In der Warschauer und Belgrader Szene entstanden eigene, oft düsterere Formen von Post-Punk, die den gesellschaftlichen Umbruch im Ostblock widerspiegelten.

Auch außerhalb Europas tauchten bald neue Stimmen auf: In New York stellten Talking Heads musikalische Konventionen auf den Kopf. Sie verbanden intelligente Texte mit Funk und hypnotischen Rhythmen, brachten so den urbanen Nervenkitzel des Post-Punk in eine neue, amerikanische Sprache. Wenig später zogen Bands wie The Cure und Bauhaus die Idee ins Düstere und Romantische und legten so den Grundstein für den später entstehenden Gothic Rock.

Ein Kaleidoskop der Einflüsse: Ursprünge und Weiterentwicklungen

Was die Musik dieser Bewegung so eigenständig machte, war die bewusste Öffnung für scheinbar widersprüchliche Einflüsse. Während Punk aus Protest und Energie gespeist war, griff Post-Punk auf ganz neue Inspirationsquellen zurück. Krautrock, der experimentelle deutsche Rock der 1970er Jahre (wie bei Can oder Neu!), beeinflusste viele Bands mit seinen motorischen Grooves und Soundcollagen. Gleichzeitig förderten Orientierungspunkte wie David Bowie’s „Berlin-Trilogie“, Dub-Reggae aus Jamaika oder Art-Rock die Suche nach dem Unerwarteten.

Diese Offenheit spiegelte sich nicht nur in den Sounds, sondern auch in den Songstrukturen. Während ein klassischer Punk-Song selten mehr als zwei Minuten dauerte, wurde im Post-Punk Raum für Improvisation und Experiment zugelassen. Musiker tauschten Instrumente, konzipierten Alben als Gesamtkunstwerke oder kombinierten Musik mit visuellen und performativen Elementen. Beispielsweise verband Siouxsie and the Banshees Musik und Bildsprache zu einer kühlen, kunstvollen Performance, während Wire mit minimalistischen Ansätzen und ironisch-gebrochenen Texten provozierten.

Alltag, Technik und die Welt im Wandel: Wie Post-Punk weiterwirkte

Die Musik des Post-Punk war mehr als nur ein Soundtrack für Außenseiter. Ihr Wagemut prägte eine neue Generation nicht nur musikalisch, sondern auch im Alltagsleben. Junge Menschen übernahmen die eigenwillige Ästhetik, die in Kleidung, Frisuren und sogar im Design von Plattencovern weiterlebte. Eigenständigkeit, Individualität und antiästhetische Strategien wurden zur Haltung gegen den Konformismus, der in den 1980er Jahren auch durch die Kommerzialisierung von Punk und Pop stärker spürbar wurde.

Mit der Zeit eröffneten sich durch neue Studiotechnologie und die digitale Revolution ganz andere Möglichkeiten. Drumcomputer und Sampling fanden Eingang in die Produktion. Die DIY-Haltung brachte es mit sich, dass heute viele musikalische Trends – von Indie bis Synthpop – ihre Wurzeln in eben jener Szene der späten 1970er und frühen 1980er Jahre haben. Viele Bands, die damals nur einem kleinen Zirkel bekannt waren, erleben heute ein Revival und gelten als Wegbereiter experimenteller Popmusik weltweit.

Die Suche nach neuen Ausdrucksformen und die Lust am Grenzüberschreiten verbinden die Musik des Post-Punk mit gesellschaftlichen Veränderungen jener Jahre. In einer Zeit, in der Verunsicherung und Hoffnung Seite an Seite gingen, öffnete sich mit dem Post-Punk ein Fenster für alles, was bislang unhörbar oder undenkbar schien.

Eisige Basslinien und flirrende Schatten: Die Klangwelt des Post-Punk entschlüsselt

Rhythmische Unruhe: Wenn der Bass das Steuer übernimmt

Im Herzen von Post-Punk pulsiert ein Element, das dem Genre seinen unverwechselbaren Antrieb verleiht: der dominierende Bass. Anders als im klassischen Rock oder Punk, wo die Gitarre meist im Vordergrund steht, tritt beim Post-Punk die Bassgitarre als Leitmotiv auf. Prägnant, hart angeschlagen und oft melodisch gespielt, schafft sie einen beständigen, fast hypnotischen Untergrund.

Peter Hook von Joy Division wurde durch seine markant obertonreiche Spielweise ein Vorbild für unzählige Bands. Die Basslinien gleiten mehr, als dass sie stampfen, wirken unaufgeregt und dennoch treibend – ein Gefühl, das die unterschwellige Spannung der Zeit widerspiegelt. Dies verleiht dem Gesamtbild eine besondere Kälte, die jedoch nie ganz distanziert wirkt.

Nicht nur Joy Division, sondern auch The Cure oder Gang of Four setzen auf diese starke Basspräsenz. Ihre Songs wirken dadurch weniger nach vorne stürmend als vielmehr nach innen einkehrend, bittersüß und nervös. Die rhythmische Energie bleibt, aber sie schlägt keine großen Wellen, sondern zieht sich wie ein Sog durch die Musik.

Gitarrenklänge zwischen Echos und Kontrolle

Neben dem prägnanten Bass fällt die ungewöhnliche Verwendung der E-Gitarre ins Gewicht. Statt der krachenden Riffs des Punk entstehen im Post-Punk vielschichtige Klangflächen, die oft wie ein feines Netz über den Songs liegen. Charakteristisch ist der gezielte Einsatz von Effekten wie Chorus, Flanger oder Verzerrung, die für eine dichte, manchmal geradezu neblige Atmosphäre sorgen.

John McGeoch bei Siouxsie and the Banshees experimentierte mit Echodub und Hall, um ein Gefühl von räumlicher Weite zu erschaffen. Ebenso verwendete The Edge von U2 – einer der wenigen internationalen Vertreter der frühen Bewegung – ungewöhnliche Effektgeräte, um seine berühmten Delay-Klangbilder zu kreieren. Die Gitarre wird in dieser Klangwelt häufig harmonisch und rhythmisch eingesetzt, selten für klassische Soli oder dominante Begleitakkorde.

Diese Techniken erzeugen ein Wechselspiel aus Nähe und Distanz – mal scheint die Musik ganz unmittelbar, dann wieder so fern, als käme sie durch einen langen Tunnel. Dadurch entsteht jene kühle Emotionalität, die man sofort mit dem Genre verbindet.

Elektronik: Von Synthesizern und kalten Maschinen

Ein weiteres zentrales Merkmal des Post-Punk ist der bewusste Rückgriff auf elektronische Instrumente und Produktionsmethoden. Zwar hatten Synthesizer und Drum Machines auch im frühen Krautrock Spuren hinterlassen, doch erst in der Post-Punk-Ära begannen sie, den musikalischen Kern vieler Bands zu prägen.

Gary Numan und seine Band Tubeway Army kombinierten bereits 1979 knarzende Synthesizermelodien mit düsteren Texten und minimalistischer Struktur. Dies legte den Grundstein für das Zusammenspiel aus kalter Technik und menschlichen Gefühlen, das später für New Wave und Dark Wave prägend werden sollte.

Die spärliche Verwendung von Tastenklängen bei The Human League oder Simple Minds zeigt auf, wie elektronisches Equipment gezielt eingesetzt wurde, um Stimmungen zu verdichten. Die Musik klingt dadurch kalkuliert, fast klinisch – ein Spiegelbild jener Zukunftsangst, die viele Jugendliche in den frühen 1980er Jahren umtrieb. Drumcomputer übernehmen dabei oft die Rolle des Schlagzeugs und sorgen für eine monotone oder mechanische Taktgebung, die wie ein stetiges Uhrwerk wirkt.

Gesangsstile: Zwischen Fiebrigkeit und emotionaler Distanz

Die Stimme steht im Post-Punk selten für romantische Leidenschaft oder klassisches Rebellentum, sondern vermittelt Unsicherheit, Verletzlichkeit oder resignierte Wut. Die meisten Sängerinnen und Sänger bevorzugen einen kühlen, oft emotionsarmen Vortrag, der sich bewusst vom ausdrucksstarken Punk abgrenzt.

Ian Curtis von Joy Division wurde mit seinem tiefen, fast erstickenden Gesang zum Archetyp dieser Haltung. Sein Vortrag gleicht einem raunenden Monolog, mehr Erzählung als Ausruf. Auch Siouxsie Sioux experimentierte mit gespenstisch anmutenden Chorgesängen und getragenen Melodien, die eine emotionale Distanz aufbauten.

Oftmals wechseln die Stimmen zwischen Sprechgesang und melodischen Fragmenten, sie verharren im Fragmentarischen, sind zerbrechlich und nach innen gekehrt. Gesang wird damit zum klanglichen Spiegelbild einer Gesellschaft auf der Suche nach Identität und Halt in unsicheren Zeiten.

Rhythmus und Schlagzeug: Präzision statt Überschwang

Im Gegensatz zum hektischen Schlagzeugspiel des Punk setzt der Post-Punk auf kontrollierte, manchmal sogar minimalistische Rhythmen. Die Drums klingen trocken und pointiert, oftmals reduziert auf das Minimum, aber punktgenau platziert. Besonders auffällig ist der Hang zu simplen, oft schon fast maschinenhaften Beats.

Stephen Morris von Joy Division verwendete beispielsweise elektronische Drum Kits und betonte die Wiederholung – jedes Schlagmuster wirkt wie aus einem Guss. Viele Bands bevorzugten zudem den „Motorik-Beat“, ein stoisch stampfendes Muster, das sich selten verändert und eher an industrielle Förderbänder als an einen klassischen Rockrhythmus erinnert.

Diese rhythmische Zurückhaltung hebt die anderen Instrumente hervor und verstärkt das Gefühl einer kontrollierten Erwartungen – wie das erstickte Brodeln unter einer glatten Oberfläche.

Klangfarben: Von Düsternis und Kühle

Die spezifische Klangfarbe des Post-Punk entstand durch eine Mischung aus gezielten Produktionsentscheidungen und unkonventionellen Arrangements. Der Sound wirkt häufig „trocken“ oder „kalt“, die Instrumente sind nicht warm ineinander gemischt, sondern klar voneinander abgegrenzt. Räume in der Tonmischung werden häufig durch den Einsatz von Hall und Echo erzeugt, nicht durch typische Band-Arrangements.

Produzent*innen experimentierten mit Studioeffekten, um die Enge, Trostlosigkeit oder Isolation einer urbanen Nachwelt abzubilden. Viele dieser Entscheidungen waren auch der begrenzten Aufnahmetechnik kleiner Indie-Studios geschuldet: Gitarren werden direkt ins Pult gespielt, Drums kaum mikrofoniert, Vocals oft roh und unbearbeitet belassen.

Diese technische Rauheit wurde bald zum stilistischen Markenzeichen. Sie spiegelt das Lebensgefühl einer Generation wider, die mit gesellschaftlichem Umbruch, Arbeitslosigkeit und einer düsteren Zukunftsvision aufwuchs.

Text und Musik als verschlungene Einheit

Im Post-Punk sind Lyrics und Musik eng aneinandergekoppelt. Die Musik ist nie bloße Kulisse, sondern ein gleichwertiger Partner der Botschaft. Die dichte Produktion, die schroff gekappten Melodien und die minimalistische Instrumentalisierung unterstützen ausdrucksstarke, oft finstere Texte. Diese behandeln existenzielle Themen wie Identitätsverlust, Einsamkeit, politische Ohnmacht oder entfremdete Liebe.

Gang of Four kombinierte kantige Rhythmen mit ironisch-kritischen Worten über Konsum, Macht und Gesellschaft. Auch Wire und Public Image Ltd. setzten auf ungewöhnliche Songstrukturen und fragmentierte Arrangements, um das Gefühl von Orientierungslosigkeit zu verstärken.

Nicht selten verzichtet der Refrain ganz, wenn der Text keine Auflösung bietet – eine direkte Ableitung aus der erschütterten Welt, die viele Bands abbilden wollten. Dadurch bleibt jedes Stück ein offener, suchender Ausdruck, nie ganz abgeschlossen.

Internationaler Einfluss und neue Schattierungen

Obwohl der Ursprung des Genres klar in Großbritannien liegt, verbreiteten sich die musikalischen Innovationen schnell. Deutsche Bands wie DAF oder Fehlfarben griffen die reduzierten Strukturen und die Seelenkälte auf, kombinierten sie aber mit deutschen Lyrics und elektronischen Grooves.

Auch in den USA entstanden Ableger des Stils mit eigenem Akzent: Mission of Burma oder Television schufen eine eigenständige Interpretation, häufig rauer und gitarrenlastiger, was die amerikanische Version des Post-Punk prägt.

Jede Szene entwickelte dabei individuelle Schattierungen – mal synthetischer, mal experimenteller –, blieb jedoch immer dem Kernmerkmal verpflichtet: Musik als Reaktion auf Unsicherheit, Stillstand und gesellschaftliche Kälte. So wuchsen aus den musikalischen Charakteristika des Post-Punk zahllose Unterströmungen, von Goth Rock über No Wave bis zu den elektronischen Vorreitern des Synthpop.

Von kalten Wellen bis tanzbaren Rebellionen: Die faszinierende Vielfalt des Post-Punk

Dunkle Spiegel: Wie Gothic Rock aus dem Schatten trat

Nahezu organisch wanderte der eisige Klang von Post-Punk in die Gefilde des Gothic Rock. Als die ersten Takte von Bauhaus’ Song Bela Lugosi’s Dead im Jahr 1979 durch die Clubs Londons hallten, spürte man sofort einen Wandel. Hier wurde nicht nur Musik gespielt, sondern Atmosphäre erschaffen – kalt, schwermütig und durchdrungen von morbider Poesie. Der Gothic Rock griff die bereits düsteren Tendenzen des Post-Punk auf und verstärkte sie noch: Hallende Gitarrenflächen, mal gespenstisch, mal zerbrechlich, trafen auf ätherische Keyboardmelodien. Die Stimmen der Sänger klangen oft wie aus einer anderen Welt, gefangen zwischen Sehnsucht und Verlorenheit.

Einer der wichtigsten Begründer war Siouxsie Sioux von Siouxsie and the Banshees, deren Stil und Bühnenperformance ganze Subkulturen prägten. Schwarze Kleidung, kunstvoller Augen-Make-up und ein Hang zur Theatralik wurden zum Markenzeichen. Außerdem war es die Band The Sisters of Mercy, die mit ihren stoischen Drum-Machines und den tiefen Stimmen die Szene nachhaltig beeinflusste. Neben der Musik entstanden eigene Treffpunkte, Zeitschriften und Modestile – der Gothic Rock war mehr als ein Musikstil, er wurde zur Lebenshaltung für eine Generation, die sich nach Tiefe sehnte und im Alltag wenig Wärme fand.

Elektrische Umarmungen: Der Siegeszug von Synth-Pop und New Wave

Doch nicht überall blieb der Blick so schwarz und melancholisch. Viele Künstler loteten das Experimentierfeld von Synthesizern und Drum-Machines aus, um ihre Songs weniger roh, dafür elektronisch, tanzbar und eingängig zu machen. Ein herausragendes Beispiel ist Gary Numan mit seinem Hit Cars (1979), der fast im Alleingang den Weg für den aufkommenden Synth-Pop ebnete. Auch The Human League aus Sheffield griffen den kühlen Minimalismus der elektronischen Instrumente auf, verwoben dabei aber Pop-Melodien und abwechslungsreiche Rhythmen.

Der Begriff New Wave tauchte zunächst als Oberbegriff für die Erneuerungswelle nach dem Punk auf, doch schnell kristallisierten sich in diesem Feld zahlreiche Spielarten heraus: Einigen Bands wie Depeche Mode, Ultravox oder OMD gelang es, die technikaffine Kühle des Post-Punk massentauglich zu machen und dabei radiotaugliche Hits zu produzieren. Was vorher zum Grübeln einlud, verwandelte sich nun in Klangteppiche, die zum Tanzen trieben, jedoch nie platt, sondern immer ein wenig distanziert blieben. Die gesellschaftlichen Fragestellungen blieben erhalten, wurden jetzt aber zwischen mitreißenden Beats und sphärischen Synthesizer-Arrangements verhandelt.

Wütende Intellektuelle: Art Punk und Experimental Post-Punk

Während sich manche Künstler dem Mainstream öffneten, trieben andere die Suche nach experimentellen Ausdrucksformen noch weiter voran. Art Punk und Experimental Post-Punk waren Spielfelder für Musiker und Bands, die sich mit den Grenzen der Musik nicht abfinden wollten. Hier wurde intellektuell provoziert, mit Geräuschen, Strukturen und Unregelmäßigkeiten gespielt – oft ging es weniger ums Wohlgefallen als um Denkanstoß und Reibung.

Besonders prägend war Wire, deren Alben wie 154 (1979) als Blaupausen für experimentelle Klangarchitektur dienten. Die Band verzichtete bewusst auf Rock-Klischees, reduzierte Melodien und baute stattdessen vertrackte Songstrukturen. Auch Public Image Ltd. um John Lydon, vormals Sex Pistols, drängten auf völlige Unabhängigkeit von gängigen Pop-Schemata. Ihre Musik war durch unruhige Bassläufe, Noise-Elemente und improvisationsähnliche Songformen geprägt. Nicht selten wurden die Zuhörer überfordert – genau das war Teil des Konzepts. Hier fand Musik nicht im gefälligen Raum statt, sondern dort, wo sie irritiert und herausfordert.

Taktwechsel: Post-Punk Funk und der politische Tanzboden

Eine weitere Entwicklungslinie findet sich bei Bands, die Post-Punk mit Funk-Elementen und tanzbaren Rhythmen kombinierten, jedoch nie ganz ihre Schärfe verloren. Hier sei vor allem Gang of Four genannt. Deren Musik zog politische Botschaften aus den Fabrikhallen Englands auf die Tanzfläche. Mit skelettierten Gitarren, verspielten Bassläufen und betont stoischen Schlagzeuggrooves zerlegten sie musikalisch die kapitalistische Gesellschaft, Textzeilen sprachen soziale Missstände direkt an. Die Energie war nervös, fast zuckend, aber immer durchdacht.

Auch The Pop Group aus Bristol experimentierten mit anarchischer Wildheit, mischten jazzige Bläser mit protestgeladenen Lyrics. Die klangliche Mischung erzeugte ein Gefühl der ständigen Unruhe – als würde die Gesellschaft im nächsten Moment auseinanderbrechen. Trotzdem luden die treibenden Grooves zum kollektiven Tanzen ein, wenngleich nie ohne Bewusstsein für die politischen Hintergründe. Im Gegensatz zum späteren Britpop der 1990er Jahre stand hier nie pure Unterhaltung, sondern fast wissenschaftliche Analyse und Anklage der Zeit im Vordergrund.

Jenseits des Kanals: Internationale Spielarten und die globale Ausstrahlung

Obwohl Großbritannien das Epizentrum der frühen Post-Punk-Bewegung war, blieb sie keine britische Angelegenheit. Im Schatten der Londoner Szene entwickelten sich in anderen Ländern eigenständige Varianten. In den USA loteten Talking Heads und Television die Grenzen des Genres aus, oft mit kunstvoll verspielten Texten, ungewöhnlichen Rhythmen und einer ironischen Distanz zum eigenen Kulturbetrieb. Talking Heads verbanden vor allem afrikanische Grooves und funkige Elemente mit urbaner Entfremdung und Wortwitz – Songs wie Once in a Lifetime wurden zu Meilensteinen.

In Westdeutschland schwappten Einflüsse aus England schnell nach Berlin, Hamburg und Düsseldorf. Bands wie Abwärts oder Fehlfarben griffen nicht nur musikalisch die kühle Distanz auf, sondern übertrugen das Lebensgefühl in den Alltag deutscher Großstädte. Während die Musik dort meist weniger düster klang als in Großbritannien, war die innere Rastlosigkeit ähnlich spürbar. Frankreich und Italien entwickelten wiederum eigene Lesarten – oft mit starkem Einfluss elektronischer Musik oder traditioneller Instrumente, sodass sich eine große Vielfalt an regionalen Varianten bildete.

Von Depri-Pop bis Noise: Weitere Ausläufer und Grenzgänge

Der Variantenreichtum von Post-Punk zeigt sich auch an den zahllosen Randbereichen, in denen Musiker gegen die eigene Szene rebellierten. Aus dem Drang nach Neuem entstanden Subgenres, die heute schwer zu fassen sind. Der sogenannte Depri-Pop, manchmal auch Coldwave genannt, rückte Mitte der 1980er Jahre in den Fokus. Hier verbanden sich französische und belgische Bands wie Trisomie 21 oder Kas Product mit minimalistischen Synths, erfrischend unaufgeregten Melodien und einer betont emotionsarmen Darbietung. Das Lebensgefühl blieb introvertiert, die Atmosphäre kühl – als würde die Musik aus nebligen Straßenzügen klingen.

Ein weiteres Feld bot der sich entwickelnde Noise Rock, zu dessen Vertretern Sonic Youth in den USA zählte. Sie erweiterten das Klangspektrum von Post-Punk um schrille Verzerrungen, dissonante Akkorde und endlos wirkende Improvisationen. Dahinter stand die Lust, Strukturen zu sprengen und Hörerwartungen konsequent zu irritieren. Bemerkenswert war hier, dass sich viele Künstler sowohl als Teil der Avantgarde als auch als Bindeglied zum Independent-Rock und zur alternativen Kultur der 1980er Jahre verstanden.

Klang gewordene Bewegung: Post-Punk in heutiger Popkultur

Über vierzig Jahre nach den ersten aufrüttelnden Bassläufen hat Post-Punk kaum an Bedeutung verloren. Stattdessen lebt sein Geist in unzähligen Bands und Genres weiter. Moderne Gruppen wie Interpol oder Editors greifen die düstere Ästhetik und die verheißungsvolle Kälte der frühen Szene wieder auf, allerdings mit zeitgenössischem Sounddesign und moderner Produktionstechnik. Dadurch wird deutlich: Post-Punk war nie nur eine kurze Episode, sondern bleibt ein fruchtbarer Boden für stilistische Experimente, gesellschaftliche Reflexionen und musikalische Grenzgänge – und ist bis heute der Soundtrack für all jene, die zwischen Sehnsucht und Unruhe tanzen.

Ikonen, Außenseiter und Pioniere: Wer den Post-Punk prägte und wie ihre Musik die Nacht veränderte

Joy Division: Der Klang der Einsamkeit – und das Erbe eines Unvollendeten

Mitten im industriellen Nebel von Manchester formierten sich Joy Division im Jahr 1976 – zunächst als Warsaw. Die vier jungen Männer, angeführt vom nachdenklichen Sänger Ian Curtis, wollten ursprünglich Punk spielen, entwickelten aber schnell einen eigenen, sehnsüchtigen Sound. Bereits ihr Debütalbum Unknown Pleasures (1979) wurde zur Blaupause für das, was man heute als Post-Punk versteht. In Songs wie “Disorder” und “New Dawn Fades” vermischen sich pulsierende Basslinien von Peter Hook, zurückhaltende, schneidende Gitarren von Bernard Sumner und stoische Drums von Stephen Morris zu einer kühlen, fast architekturalen Struktur.

Curtis’ tiefe Stimme und seine entwaffnend offenen Texte spiegeln ein Gefühl von Fremdheit und Verlorenheit wider. Gerade mit She’s Lost Control, das von der Hilflosigkeit im Angesicht psychischer Krankheit handelt, schufen Joy Division ein zentrales Werk des Genres. Das zweite Album Closer (1980), kurz vor Curtis’ Suizid erschienen, klingt stellenweise wie ein Abgesang auf eine Epoche: noch synthetischer, introvertierter und elegischer. Titel wie “Isolation” oder “The Eternal” stehen exemplarisch für die melancholische Tiefe, mit der Post-Punk neue emotionale Räume eröffnete.

Nach Curtis’ Tod gingen die übrigen Bandmitglieder als New Order neue Wege und prägten die Entwicklung von New Wave und elektronischer Tanzmusik. Das kurze, intensive Wirken von Joy Division wirkt jedoch bis heute nach – in ihrem unnachahmlich spröden, doch zutiefst menschlichen Sound hallen die Schatten ihrer Zeit weiter.

Siouxsie and the Banshees und die Geburt des Gothic – Klangkunst zwischen Aufbruch und Schatten

Wenige Jahre nach dem Punk-Umbruch stand eine Künstlerin auf der Bühne, die mit Rebellion, Stilwillen und Charisma den Post-Punk hinaus in neue, dunklere Sphären führte: Siouxsie Sioux. Mit ihrer Band Siouxsie and the Banshees formierte sie bereits 1976 aus der Londoner Szene heraus ein Projekt, das sich rasch von rotziger Punk-Attitüde abwandte und künstlerische Ambitionen verfolgte.

Ihr Debütwerk The Scream (1978) war eine Offenbarung: Scharfkantige Gitarrenriffs von John McKay, die prägnante Bassarbeit von Steven Severin und eine eindringliche Stimme erschufen einen Sound, der kühle Distanz und emotionale Intimität vereinte. Hong Kong Garden – ein Song, der mit fernöstlichen Anklängen und gesellschaftskritischem Unterton brilliert – wurde schnell zum Underground-Hit.

Mit Alben wie Kaleidoscope (1980) und Juju (1981) öffneten die Banshees das Tor zu einer neuen musikalischen Ästhetik: Gitarren, verfremdet und hallend, treffen auf experimentelle Rhythmen und unheimlich-schöne Melodien. Songs wie “Spellbound” und “Arabian Knights” trugen maßgeblich dazu bei, den Weg zum Gothic Rock zu ebnen, der das Dunkle und Mystische des Post-Punk verstärkte.

Siouxsie Sioux wurde zum Style-Icon, aber auch zur Inspiration für Musikerinnen und Musiker weltweit – ihre Performance, ihr Umgang mit Genderrollen und ihre künstlerische Konsequenz machten sie zu einer echten Leitfigur für die Außenseiter und Freigeister der Szene.

Gang of Four: Zorn, Funk und politische Energie – Revolution auf der Tanzfläche

Während viele Post-Punk-Bands Verlorenheit und Melancholie in den Mittelpunkt stellten, brannten andere für politische Klartext und musikalische Experimentierfreude. Die Band Gang of Four aus Leeds, gegründet 1977, vereinte scharfen Sozialkommentar mit tanzbaren Grooves. Ihr Sound mischt Punk-Spontaneität mit Funk-Bass, kantigen Gitarrenfiguren und einer Prise Dissonanz.

Das Debütalbum Entertainment! (1979) zog den Fokus auf die Widersprüche der Konsumgesellschaft und der individuellen Freiheit. Songs wie “Damaged Goods” oder “At Home He’s a Tourist” sind schneidende Reflexionen über zwischenmenschliche Beziehungen und politische Gesetzmäßigkeiten. Die Gitarrenarbeit von Andy Gill – rhythmisch, knarzend, manchmal fast wie ein Maschinengewehr – spiegelt die industrielle Kälte ihrer Herkunft wider.

Gang of Four rüttelten mit ihrer Musik an gewohnten Strukturen. Sie legten damit den Grundstein für zahlreiche Künstler, die fortan Politik und Musik neu zusammen denken wollten. Ihr Einfluss strahlt weit über den Post-Punk hinaus, auf Alternative Rock und spätere Indie-Bewegungen in den 1990ern und 2000ern.

The Cure: Zwischen Traurigkeit und Tanz – Wie Melancholie Pop wurde

Gleichzeitig wuchs in England eine Band heran, die das Spiel mit Stimmungen und Atmosphären auf ein neues Niveau hob. The Cure, gegründet 1976 um Sänger und Songwriter Robert Smith, bauten zu Beginn auf simple Strukturen, entwickelten aber früh einen ganz eigenen Stil. Ihr zweites Album Seventeen Seconds (1980) brachte mit Songs wie “A Forest” einen Sound auf die Landkarte, der minimalistisch und zugleich exquisit nuanciert wirkte.

Die Mischung aus wehmütigem Gesang, klaren Gitarrenflächen und präzisen Bassläufen schuf eine fragile Atmosphäre, die wie gemacht war für das Lebensgefühl einer jungen Generation zwischen Hoffnung und Verlorensein. In den Folgejahren verfeinerten The Cure ihre musikalische Sprache – Faith (1981) und Pornography (1982) tauchen noch tiefer in düstere Gefühlswelten ein, während spätere Alben wie The Head on the Door (1985) und besonders Disintegration (1989) warme Melodien und poppige Elemente aufnehmen, ohne die Dunkelheit ganz zu verlieren.

The Cure verstanden es, Verzweiflung salonfähig zu machen und Freude im Traurigen zu finden. Sie wurden zum Brückenschlag zwischen Underground und Mainstream, was ihren Einfluss auf Generationen von Musikern erklärt.

Talking Heads: Kunst, Groove und moderne Großstadträume – Amerikas Antwort auf britische Düsternis

Auch jenseits des Atlantiks nahm die Post-Punk-Revolution Fahrt auf. Talking Heads aus New York, gegründet 1975 rund um den charismatischen David Byrne, verbanden avantgardistischen Anspruch mit urbanem Rhythmus. Ihr Sound war geprägt von Synkopen, raffinierten Arrangements und einem spielerischen Umgang mit Einflüssen aus Funk, New Wave und Afrobeat.

Das Album Remain in Light (1980) etwa wurde gemeinsam mit Produzent Brian Eno zu einem Bindeglied zwischen Kunst und Popkultur. Mit Songs wie “Once in a Lifetime” oder “Crosseyed and Painless” erzeugten sie ein elektrisierendes Abbild der nervösen amerikanischen Großstadt. Ihre Texte kreisen um Identität, Entfremdung und die Herausforderungen moderner Existenz.

Talking Heads inspirierten nicht nur Musikerinnen und Musiker in den USA. Sie schufen neue Räume für künstlerische Freiheit und zeigten, wie experimentelle Klänge im Mainstream funktionieren können.

The Fall: Schräge Poetik und endlose Wandelbarkeit im Schatten von Manchester

Im Norden Englands entstand mit The Fall eine Band, die Post-Punk auf unkonventionelle Art auslotete. Um das Enfant terrible Mark E. Smith gruppierten sich seit 1976 wechselnde Musiker, doch der ruppige, sprechgesangartige Vortrag Smiths und die rohe Produktionsweise blieben ihr Markenzeichen.

Alben wie Hex Enduction Hour (1982) und This Nation’s Saving Grace (1985) bieten ein Kaleidoskop aus Dissonanzen, rumpelnden Rhythmen und surrealen Alltagsbeobachtungen. Songs wie “Totally Wired” oder “The Classical” zeigen Smiths Talent, scharfe Kritik an Gesellschaft und Kultur stets mit schwarzem Humor und energetischer Musik zu verbinden.

So wurde The Fall zur Inspiration für zahllose Nachfolger, nicht zuletzt, weil sie das Risiko liebten und experimentierten, wo andere längst etabliert waren.

Produktionsmethoden und Innovationen: Zwischen Do-it-yourself und Sound-Labor

Viele Post-Punk-Bands setzten auf DIY-Ästhetik – nicht aus Mode, sondern aus Notwendigkeit. Die mageren ökonomischen Bedingungen der späten 1970er Jahre sorgten dafür, dass viele Gruppen in bescheidenen Proberäumen und kleinen Studios arbeiteten. Filter, Hallgeräte und primitive Drum-Maschinen kamen zum Einsatz, auch wenn sie fehleranfällig waren.

Doch gerade das Unperfekte, das Rauen und Selbstgemachte wurde zum Stilmittel. So griffen Siouxsie and the Banshees in der Produktion von Juju auf ungewöhnliche Mikrofonierungen zurück, während Gang of Four mit Entertainment! den Gitarrensound teils über Transistorradios jagten. Auch The Cure experimentierten mit Loops, um ihren charakteristisch nebligen Klang zu erzeugen.

Technologische Neuerungen wie der Roland Chorus Echo oder das Boss Flanger-Pedal erlaubten den Bands, neue emotionale Klangräume zu erschließen. Die eigenständige Herangehensweise an Aufnahme- und Produktionstechniken prägte auch die Art, wie das Publikum die Musik wahrnahm: Das Knarzen, Rauschen und Flackern klang nicht wie Makel, sondern wie Widerstand gegen musikalische Gleichförmigkeit.

Post-Punk auf internationalen Bühnen – Vom Underground zum stilprägenden Export

Während der Aufbruch in England begann, griff der Post-Punk-Funke bald auf andere Länder über. In Deutschland sorgten Abwärts oder Palais Schaumburg mit experimentellem Deutschpunk für Aufmerksamkeit. In Australien entwickelte sich mit The Birthday Party um Nick Cave eine Band, die den zerrissenen Geist des Genres aufgriff und in radikale Performance verwandelte.

Innerhalb kürzester Zeit wurde Post-Punk zu einem globalen Phänomen. Clubs von Berlin über Melbourne bis New York übernahmen die neue Soundästhetik, regionale Szenen entwickelten jeweils eigene Nuancen.

Gleichzeitig beeinflussten sich Musiker gegenseitig: Die Rhythmik von Gang of Four fand Nachahmer in amerikanischen Indie-Bands, während der melancholische Klang von Joy Division nordeuropäische Gruppen prägte. Die Offenheit für verschiedene Einflüsse, das Experimentieren mit Sprache, Technik und Ausdrucksmöglichkeiten blieb ein Grundpfeiler – und machte Post-Punk zur vielleicht innovativsten Musikströmung der Ära.

Zwischen Schraubenziehern und Studiomagie: Wie Technik den Post-Punk formte

Unkonventionelles Handwerk: Instrumente, Effekte und DIY-Mentalität

Wer in die Produktionswelt des Post-Punk eintaucht, stößt auf einen kreativen Kosmos voller eigenwilliger Ideen und wilder Experimente. Anstatt sich auf das technisch Erprobte und Glänzende der späten 1970er festzulegen, griffen Musikerinnen und Musiker ganz bewusst zu ungewöhnlichen Mitteln. Während im klassischen Rock Verstärkertürme und teure Gitarren als Statussymbole galten, standen für viele Post-Punk-Bands ganz andere Werte im Mittelpunkt. In diesen Proberäumen war es keine Schande, eine Gitarre mit abblätterndem Lack zu spielen und ein Effektgerät aus zweiter Hand in den Signalweg zu schalten – im Gegenteil, genau das machte den einzigartigen Sound erst möglich.

Das Herzstück des Ganzen war der Drang zum Selbermachen. Hier wurde gelötet, geschraubt, angepasst. Wenn eine Band wie Gang of Four den Klang von Gitarren „scharf wie Glasscherben“ klingen lassen wollte, reichte ein herkömmlicher Verstärker nicht aus. Es entstanden klirrende, aufgerissene Sounds, als hätte jemand die Drähte absichtlich überspannt. Ob Chorus, Flanger oder Delay – Effekte wurden nicht dezent verwendet, sondern so eingesetzt, dass sie ganze Songs auf den Kopf stellten. Die plötzlichen, trennenden Echo-Kaskaden bei The Cure wurden zum Markenzeichen des Genres.

Doch nicht nur die Elektronik wurde zum Spielplatz. Selbstgebastelte Pedale, Aufnahmegeräte vom Flohmarkt und modifizierte Drum Machines prägten die Aufnahmen. Viele Studios verfügten zudem nicht über Hightech-Equipment, sondern waren eher provisorisch eingerichtet. Der Legende nach entstanden die ersten markanten Aufnahmen von Joy Division in den düster-feuchten Gemäuern von Manchester – eine Umgebung, die den Bands alles abverlangte, aber auch die spätere Atmosphäre ihrer Musik entscheidend mitformte.

Das Studio als Labor: Produzenten, Soundästhetik und Produktionsmethoden

Im Zentrum der Produktion stand häufig ein Produzent, der selbst nicht Teil der Szene war, dem Genre aber eine unverwechselbare Klangfarbe verlieh. Allen voran Martin Hannett, verantwortlich für das charakteristische Klangbild von Joy Division. Hannett war bekannt dafür, das Studio zum Experimentierfeld umzufunktionieren. Statt einen Song einfach aufzunehmen, veränderte er akribisch jede einzelne Spur. Stimmen wurden durch Hallplatten geschickt, Drums über seltsame Lautsprecher erneut aufgenommen und scheinbar nebensächliche Geräusche – wie klappernde Heizungsrohre oder zufällige Umgebungsgeräusche im Studio – systematisch in die Musik integriert.

Sein Ansatz war alles andere als konventionell. Wo andere im Studio klare Anweisungen gaben, ließ er Geräuschen Raum – manchmal schob er einen Musiker in eine Ecke, setzte Mikrofone völlig anders als üblich und jagte Signale durch Röhren, Equalizer und Effektgeräte, bis daraus völlig neue Klanglandschaften entstanden. In She’s Lost Control etwa sorgt das knisternde Rattern eines Drumcomputers im Hintergrund für beständige Spannung, die wie ein Fiebertraum wirkt.

Andere Bands wie Siouxsie and the Banshees oder Talking Heads arbeiteten bewusst mit den Möglichkeiten, die das Studio als kreative Spielwiese bot. Es wurde geschnitten, geschichtet und immer wieder uminterpretiert – klassische Studiohierarchien spielten kaum mehr eine Rolle. Die Grenze zwischen Band und Produzent verschmolz, wenn gemeinsam an Texturen gebastelt und bei jedem Take aufs Neue experimentiert wurde. Oftmals entstanden Songs, die fast mehr Collage als Liveaufnahme waren.

Maschinen werden zu Bandkollegen: Drumcomputer, Sequenzer und frühe Elektronik

Ein weiterer Schlüssel zur technischen Revolution im Post-Punk lag im beherzten Griff zu Technologie, die eben erst Schritt auf die Konzertbühnen und in die Studios gemacht hatte. Zu Beginn der 1980er, als Drumcomputer wie der Roland TR-808 oder analoge Sequenzer erschwinglich wurden, verloren sie ihren exotischen Ruf. Anstatt wie in der Popmusik der späten 70er bloß „Begleitgeber“ zu sein, rückten sie in vielen Songs ins Rampenlicht.

The Sisters of Mercy etwa bauten ihre Live- und Studioshows auf der unerbittlichen Präzision einer Drum Machine auf, die sogar einen eigenen Namen erhielt: „Doktor Avalanche“. Diese Maschinen gaben einen maschinellen Puls, kühl und fern von menschlicher Wärme – ein Effekt, der die gesellschaftliche Entfremdung jener Zeit musikalisch spiegelte. In anderen Produktionen tauchte das Prinzip der Loops und Wiederholungen auf: Kleinste rhythmische Sequenzen wurden solange wiederholt, bis sie betörend hypnotisch wirkten.

Neben der Rhythmusmaschine experimentierten Bands zunehmend mit günstigen, frühen Synthesizern – so entstanden die ersten Vorboten des Synth-Pop und Dark Wave. Keyboardflächen, die an Nebelschwaden erinnern, entführten die Zuhörer in andere Klangdimensionen. Während in anderen Genres elektronische Klangerzeuger noch kritisch beäugt wurden, gehörten sie im Post-Punk plötzlich zur Grundausstattung.

Die Kunst der Reduktion: Minimalismus, Leere und der Sound des Unfertigen

Was Post-Punk auszeichnet, ist nicht nur die bewusste Wahl bestimmter Klangfarben, sondern oft auch das, was weggelassen wird. Anstelle komplizierter Gitarrensoli, üppiger Harmonien oder überladener Arrangements regierte die Kunst des Weglassens. Diese gezielte Reduktion verlieh den Songs eine neue Form von Spannung. Mit wenigen, sorgfältig gewählten Tönen und einer klaren Rhythmisierung wirkte jedes Element geradezu sezierend und präsent.

Bands wie Wire oder Public Image Ltd. zelebrierten eine Ästhetik der Leere. Gitarre, Bass und Schlagzeug waren die Grundfesten, Keyboards und elektrifizierte Klangeffekte sorgten gezielt für Brüche im Gefüge. Zwischen ausgedehnten Pausen und plötzlich einsetzenden Lärmwellen entstand ein musikalischer Sog. Die Songs wirkten roher, draufgängerischer und gleichzeitig zerbrechlich – jedes kleine Geräusch bekam Gewicht, jeder Störton wurde Teil der musikalischen Erzählung.

Der Mut zur Offenheit zeigte sich auch im Mix: Viele Produktionen wichen von der damals gängigen Praxis ab und verzichteten auf massive Verdichtung oder einen „radiotauglichen“ Sound. Stimmen blieben roh, Instrumente mischten sich offen und oft hörte man sogar die Raumatmosphäre des Studios. Dieser Mut, die Unvollkommenheit zu zeigen, wurde zum ästhetischen Statement und prägte eine ganze Ära.

Vom Kassettendeck zur Welttournee: Veröffentlichung, Reproduktion und DIY-Wege

Die technischen Eigenheiten hörten längst nicht im Studio auf. Auch der Vertrieb und die Vervielfältigung liefen Jahre vor dem Internet auf kreativen und mitunter chaotischen Wegen ab. Es war durchaus üblich, Demos auf Kassette zu veröffentlichen und per Hand durch die Szene zu reichen. Immer mehr Bands gründeten ihre eigenen kleinen Labels, pressten Singles selbst und gestalteten die Cover in Nachtschichten auf Küchen- und Wohnzimmertischen.

Die Do-it-yourself-Haltung durchzog sämtliche Produktionsstufen. Das erste The Cure-Album etwa wurde unter einfachen Bedingungen aufgenommen und kopiert. Fangemeinden tauschten Bandaufnahmen über selbstbekritzelte Tapes. Kleine Auflagen, schlechte Tonqualität und unfertige Tracks wurden nicht als Nachteil empfunden, sondern als Symbol für Authentizität betrachtet. In einer Zeit, in der etablierte Plattenfirmen erst spät auf das Phänomen aufmerksam wurden, entstanden so völlig neue Vertriebsnetzwerke, die dem Post-Punk halfen, seine Fanbasis auszubauen.

Diese unabhängigen Wege prägten nicht nur das Marketing, sondern auch das Selbstverständnis der Künstlerinnen und Künstler. Sie empfanden die Kontrolle über Gestaltung und Produktion als Ausdruck kreativer Freiheit. Der kompromisslose Glaube an das eigene Werk stand im Zentrum, sodass viele Bands aus Überzeugung den Spagat zwischen künstlerischem Anspruch und erschwinglicher Technik meisterten.

Internationale Vernetzungen: Technische Innovationen und globale Einflüsse

Mit der wachsenden Verbreitung von erschwinglicher Studiotechnik und günstigen Aufnahmemöglichkeiten fand der Post-Punk-Sound schnell den Weg über die Grenzen Großbritanniens hinaus. In Städten wie Berlin, New York und Melbourne griffen Bands die experimentellen Ansätze auf und entwickelten eigene technische Spielarten. In Westberlin etwa war der Einfluss von günstigen Drumcomputern und improvisierten Studios unüberhörbar – Szenegrößen wie Malaria! oder DAF kombinierten rohe Elektronik mit kaltem Maschinensound und kreierten damit einen eigenen Klangkosmos.

In den USA verschmolz Post-Punk mit den lokalen Strömungen aus Kunstszene, Performance und minimalistisch-industriellen Ideen. Die frühe Verwendung von Vierspurrekordern und Lo-Fi-Technik wurde für Bands wie Talking Heads und Television zum Markenzeichen. So entstand ein wechselseitiger Ideenaustausch, der das Genre dynamisch weiterentwickelte.

Über diese internationalen Netzwerke entstanden schließlich hybride Produktionsweisen, in denen analoge und digitale Techniken verschmolzen. Die technische Seite wurde zum Spielfeld, auf dem beständig neue Sounds erschlossen und weiterverarbeitet wurden, während gleichzeitig das Bewusstsein für die Wurzeln des Genres – den rohen, direkten Ausdruck und das Prinzip des Unfertigen – erhalten blieb.

Zwischen Beton, Nebel und Sehnsucht: Warum Post-Punk mehr als nur Musik wurde

Ausbruch aus grauen Fassaden: Post-Punk als Spiegel einer umwälzenden Gesellschaft

Als der Post-Punk Ende der 1970er Jahre in den Straßen von Manchester, London oder Sheffield Gestalt annahm, steckte mehr dahinter als nur neue Klänge. Die Songs waren nicht bloß akustische Experimente nach dem explodierenden Punk, sondern Ausdruck tiefgreifender Unsicherheiten. Das England dieser Zeit war von Wirtschaftskrisen, Massenarbeitslosigkeit und politischen Umwälzungen geprägt. Marginalisierte Jugendliche fühlten sich von der Gesellschaft entfremdet, viele von ihnen lebten zwischen grauen Hochhäusern, Fabrikschloten und Arbeitsämtern. In dieser Atmosphäre wuchs das Bedürfnis nach Identität und Ausdruck – und genau hier fand der Post-Punk seinen Nährboden.

Durch seinen radikal ehrlichen Umgang mit Themen wie Isolation, Entfremdung und sozialer Kälte gab der Post-Punk einem neuen Lebensgefühl eine Stimme. Songs wie Joy Divisions “She’s Lost Control” griffen die Unsicherheiten der Jugendlichen auf und spiegelten eine Stimmung, die kaum jemand so offen aussprach. Die Musik wurde zur Therapie, zum Schutzschild gegen eine Welt, die rau und gleichgültig erschien. Vor allem in Nordengland, wo viele große Werke des Genres entstanden, war der Einfluss enorm spürbar.

Tanzflächen als Rückzugsort: Wie Clubs zum Herzschlag der Szene wurden

Mit dem wachsenden Erfolg von Bands wie Siouxsie and the Banshees, The Cure oder Public Image Ltd. wurde nicht nur ein eigenes musikalisches Feld geschaffen, sondern auch eine neue Freizeitkultur. Die Nachtclubs, vor allem in Großstädten wie Manchester und London, entwickelten sich zu Zufluchtsorten für diejenigen, die sich anders fühlten als der Mainstream.

Orte wie der berühmte Haçienda Club in Manchester waren weit mehr als Tanzstätten – sie galten als Labore neuer Lebensstile, Kleidung und Ausdrucksformen. Hier kamen Menschen zusammen, die durch ihren Stil auffielen: schwarze Kleidung, auffälliger Schmuck, ausgefallenes Make-Up und unkonventionelle Frisuren. Die Besucherinnen und Besucher fanden in der Musik und im Miteinander ein Stück Heimat und Akzeptanz, das ihnen im Alltag oft verwehrt blieb. Die Tanzfläche diente dabei als öffentliches Wohnzimmer – ein Raum, um sich zu entfalten und verletzlich zu sein, ohne sich zu verstecken.

Mode, Stil und Symbolik: Eine visuelle Revolution auf den Straßen

Die visuelle Ebene war im Post-Punk ebenso wichtig wie die Klänge. Wer damals etwa nach einem Konzert von Siouxsie and the Banshees in den Spiegel blickte, sah nicht selten eine radikale Veränderung: Bleiches Gesicht, finsterer Lidschatten, spektakulärer Haarschnitt. Diese Stilmittel differenzierten Szenegänger klar von den übrigen Jugendlichen. Inspiration kam dabei aus Kunst, Film und Literatur – so wurden etwa Versatzstücke aus Stummfilmen der 1920er oder expressionistischen Gemälden in die Mode aufgenommen.

Durch das bewusste Spiel mit Ästhetik und Symbolen entstanden neue, kollektiv getragene Zeichen. Die schwarze Kleidung, die typischerweise als Ausdruck von Trauer und Depression gelesen wurde, gewann im Kontext der Szene eine ganz eigene Stärke. Sie wurde zum Zeichen des Widerstands und zur Uniform einer neuen Subkultur. Die Inszenierung selbst war dabei nie bloß Maskerade, sondern Ausdruck eines tieferen Bedürfnisses nach Identität und Abgrenzung.

Zwischen Kunsthaus und Proberäumen: Post-Punk als kreatives Gesamtkunstwerk

Die kulturelle Bedeutung des Genres erweiterte sich rasch über die Musik hinaus. Besonders in Städten wie Sheffield oder Leeds etablierten sich zahlreiche Künstlerkollektive, die Musik mit Malerei, Grafik, Fotografie und Performance verbanden. Covergestaltungen, etwa von Designern wie Peter Saville (der das ikonische Artwork zu Joy Divisions Unknown Pleasures entwarf), wurden zum zentralen Bestandteil des Gesamterlebnisses.

Das Zusammenspiel von Musik und Bildsprache zog Kreise bis in die Underground-Kunstszene. Musikvideos, Fanzines und Plakate, häufig in Eigenregie produziert, trugen zur Etablierung eines ganz eigenen ästhetischen Kosmos bei. Die DIY-Mentalität, zuvor bei den Punks verwurzelt, wurde im Post-Punk zur Lebensphilosophie, die sämtliche Formen von Kunst miteinschloss. So wurde etwa jedes Konzert zur Performance, jeder Plattenladenbesuch zum Happening.

Utopien, Ängste und Zukunftsfragen: Post-Punk als Gespräch mit der Welt

Was den Post-Punk fundamental von vielen anderen Stilen unterschied, war der Mut, schwierige Themen nicht nur anzusprechen, sondern sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Während der klassische Rock sich oft auf Liebeskummer oder Rebellion konzentrierte, fühlte sich der Post-Punk berufen, eine neue Welt zu entwerfen. In den Texten tauchten urbane Leere, Überwachung, psychische Krankheit und gesellschaftliche Kontrolle als Schwerpunkte auf.

Songs wie Gang of Four’s “Damaged Goods” zeugen davon, wie brennende Fragen des Kapitalismus, der Entfremdung am Arbeitsplatz und des Konsumverhaltens direkt ins Zentrum der Musik gerückt wurden. Die Musik wurde damit zu einem Spiegel gesellschaftlicher Umbrüche. An vielen Stellen verarbeitete der Post-Punk die Angst vor dem Zusammenbruch alter Sicherheiten, aber auch die Hoffnung auf einen selbstbestimmten Ausweg, wie ihn der Song “A Forest” von The Cure poetisch schildert.

Globale Vernetzung statt Insellösungen: Post-Punk überschreitet Landesgrenzen

Schon in ihrer Entstehungszeit ragte die Bewegung weit über die britischen Inseln hinaus. Franzosen, Deutsche oder Italiener fanden rasch ihren eigenen Zugang zum neuen Sound und prägten die Bewegung mit. Bands wie DAF (Deutsch Amerikanische Freundschaft) aus Düsseldorf oder Les Rita Mitsouko aus Frankreich verknüpften den nüchternen, kühlen Sound der britischen Vorbilder mit regionalen Einflüssen. Hier entstanden ganz eigene Spielarten, die elektronische Beats mit kompromissloser Gesellschaftskritik verbanden.

Später griff sogar der osteuropäische Underground den rebellischen Geist auf, oft als Beitrag gegen autoritäre Regime oder gesellschaftliches Schweigen. Besonders in Osteuropa diente der Post-Punk vielen Jugendlichen als Sprachrohr, um soziale und politische Missstände anzuprangern, die ihrer Heimat eigenen Prägungen hineinzubringen. Über Kassetten und Platten, die heimlich zirkulierten, entwickelten sich grenzüberschreitende Netzwerke – Musik überbrückte politische, kulturelle und geografische Grenzen.

Von Außenseitern zu Pop-Ikonen: Post-Punk hinterlässt Spuren im Mainstream

Die ursprüngliche Subkultur des Post-Punk blieb nicht ewig im Verborgenen. Was zunächst als Randerscheinung in kleinen Clubs begann, strahlte bald in den Mainstream aus. Die ästhetischen und thematischen Codes des Genres fanden ihren Weg in Modehäuser, Filmproduktionen und später auch in die Werbung. Hits von Bands wie The Cure liefen in Radiosendungen weltweit, während Charakterköpfe wie Robert Smith zu Stil-Ikonen avancierten.

Dabei verschwand nicht das kritische Potenzial des Post-Punk, sondern wurde in neue Formen überführt. Die Ideen, die noch Anfang der 1980er Jahre als zu sperrig galten, wurden zentraler Bestandteil der Popkultur. Die DIY-Haltung inspirierte ganze Generationen nachfolgender Musikerinnen und Musiker – von Britpop bis Indie Rock. Heute finden sich Spuren des Post-Punk in unterschiedlichsten Richtungen, etwa im Sound von Interpol, Editors oder Savages, aber auch in Hip-Hop-Produktionen mit kantigen, elektronischen Beats.

Gemeinschaft, Identität und Protest: Die soziale Kraft des Post-Punk

Abseits von Charts und Musikvideos blieb das Herzblut der Bewegung immer die Zusammengehörigkeit unter Gleichgesinnten. Ob im Proberaum, im Plattenladen oder beim Austausch über Kassetten und Fanzines – der Post-Punk schuf generationsübergreifend Räume, in denen sich Menschen verstanden und akzeptiert fühlten. Für viele wurde er zum Lebensstil, der Werkzeuge für den Umgang mit Angst, Frust und Ambitionen bereitstellte.

Auf Straßen, in kleinen Clubs und auf Parkbänken entstanden Freundschaften, Liebesgeschichten und Solidaritätsbünde. Gerade für Außenseiter und Menschen am Rand der Gesellschaft war die Musik ein Gesprächsangebot, das Mut machte, die eigene Stimme zu erheben. So wurde der Post-Punk zur kulturellen Bewegung, die bis heute Herkunft, Sprache und Grenzen überwindet.

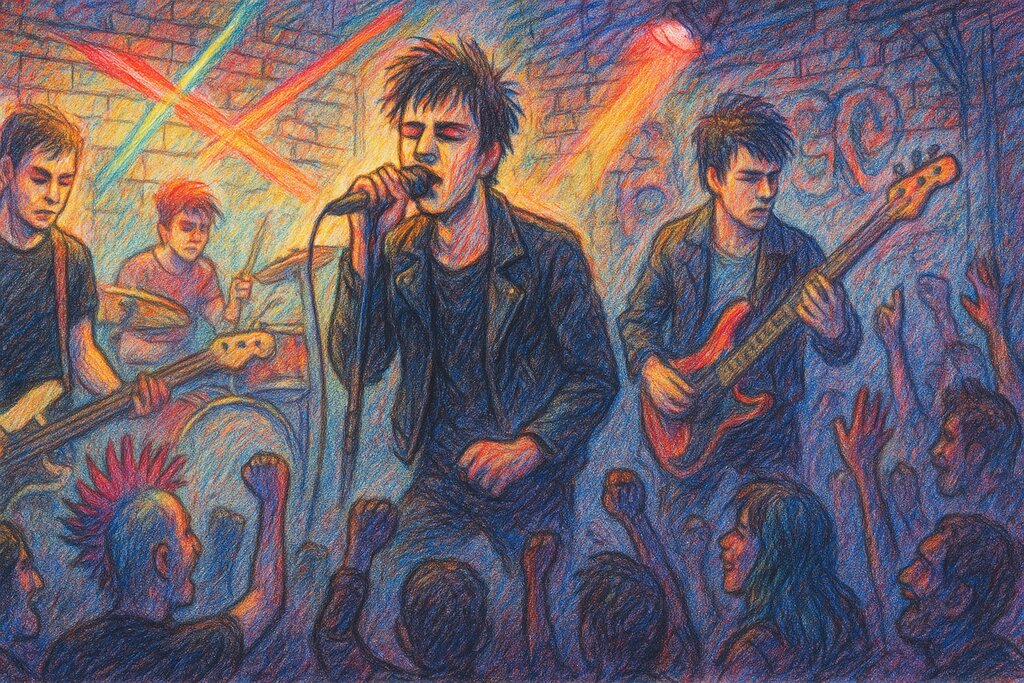

Finstere Bühnen, ekstatische Nächte: Wie Post-Punk-Performances das Publikum fesselten

Von Kellerschwitz bis Spotlicht: Die Geburt einer neuen Live-Ästhetik

Ende der 1970er Jahre war die Post-Punk-Bewegung auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Während vielen Bands ihr Weg ins Rampenlicht zuvor verschlossen blieb, war nun die Bühne der Ort, an dem Fremdheit, Sehnsucht und Aufbruch spürbar gemacht wurden. Die Auftritte der Szene fanden selten in großen Hallen statt. Stattdessen wählte man Kellerclubs, kleine Theater und leerstehende Fabrikräume. Diese Orte passten perfekt zur düsteren Grundstimmung der Musik: Kahle Wände, schlechte Beleuchtung und das Flackern von Neonröhren verliehen den Veranstaltungen eine rohe, fast intime Atmosphäre.

Auch der direkte Kontakt zwischen Künstlerinnen und Künstlern sowie dem Publikum war ein zentraler Aspekt. Barrieren gab es oft nicht, die Bühne lag manchmal nur wenige Zentimeter über Augenhöhe – hier erlebte man sich auf Augenhöhe, buchstäblich und im übertragenen Sinn. Diese Nähe führte zu einer besonderen Form von Interaktion. Wer sich auf ein Konzert von Joy Division oder Siouxsie and the Banshees wagte, begegnete nicht routinierten Entertainern, sondern Musikerinnen und Musikern, die ihre Unsicherheit, ihre Wut oder ihre Kraft unmittelbar auslebten.

Im Vergleich zum Punk, dessen Auftritte oft turbulent und konfrontativ waren, vermittelte der Post-Punk ein anderes Gefühl: Unruhe, Anspannung und kontrollierte Intensität. Die Musiker standen nicht selten fast regungslos auf der Bühne, die Körperhaltung zurückhaltend, die Bewegungen minimalistisch. Doch gerade in dieser Zurückhaltung lag eine ungeheure Spannung. Sie spiegelte die emotionale Tiefe, die auch in den Songs zu spüren war.

Ritual und Kontrollverlust: Die besondere Dynamik von Post-Punk-Konzerten

Eine weitere Besonderheit der Szene war das Zusammenspiel aus Ritual und Kontrollverlust während der Konzerte. Musiker, wie der bereits beschriebene Ian Curtis, machten ihre persönlichen Kämpfe auf der Bühne sichtbar. Seine epileptischen Anfälle, die mit jeder Performance drohten, wurden bei Live-Auftritten fast zu einem Teil der Inszenierung. Mit seinen ruckartigen, zuckenden Bewegungen und seinem starren Blick wirkte er fast wie ein Medium zwischen Publikum und Musik – nicht als “Star” im klassischen Sinn, sondern als ein verletzlicher Mensch, der den Grenzbereich zwischen Kunst und Schmerz auslotete.

Diese Echtheit löste beim Publikum eine ähnlich intensive Reaktion aus. Viele Besucherinnen und Besucher tanzten nicht fröhlich, sondern eher wild, manchmal sogar entrückt. Für viele war das Konzert ein Ort, an dem sie Unsicherheit, Frust oder Vereinsamung offen zeigen konnten. Man ließ sich gehen, warf Hemmungen über Bord, bewegte sich frei im Takt der hämmernden Basslinien. In dieser Entgrenzung fand eine Form kollektiver Therapie statt, die weit über das klassische Konzert-Erlebnis hinausging.

Die Auftritte galten nicht selten als kathartische Erfahrungen. Ein gutes Beispiel hierfür bietet das legendäre Konzert von The Cure im Subterranea Club in London im Jahr 1979. Hier hielt niemand an den geltenden Konventionen fest: Nebelmaschinen legten sich schwer über die tanzenden Gäste, während die Band fast teilnahmslos wirkend ihre düsteren Melodien herunterspielte. Genau diese Gleichzeitigkeit von Emotionalität und Distanziertheit war das Markenzeichen der Post-Punk-Kultur.

Inszenierung, Licht und Raum: Wie die Ästhetik das Live-Erlebnis prägte

Neben dem musikalischen Ausdruck spielte die Gestaltung des Raumes und der Lichtatmosphäre eine entscheidende Rolle. Viele Bands verzichteten bewusst auf den üblichen Show-Apparat der Mainstream-Rockszene. Man setzte keine grellen Spotlights oder bunten Lichteffekte ein, sondern betonte gezielt das Unfertige, Raue und Düstere. Oft wurde mit Schatten und punktueller Beleuchtung gearbeitet. Das Hauptaugenmerk lag auf Schwarz, Grau- und Blautönen – Farben, die der emotionalen Kälte und den Themen Entfremdung und Melancholie der Musik entsprachen.

Gerade das Spiel mit Licht und Schatten zwang das Publikum dazu, genauer hinzusehen und zu fühlen. Manchmal tauchten einzelne Musiker plötzlich ins Licht, während der Rest in Dunkelheit verschwand. Diese Inszenierungen wirkten nie willkürlich, sondern setzten gezielte Zeichen: Wer da auf der Bühne stand, präsentierte sich als Teil eines größeren Narrativs, in dem die Grenze zwischen Band und Zuhörer verschwamm. Die Atmosphäre wurde so zu einem entscheidenden Bestandteil des Gesamterlebnisses.

Mit der Zeit entstanden dafür professionelle Ansätze. Bands wie Bauhaus nutzten gezielt Nebel, Stroboskoplicht oder Projektionen. Man experimentierte mit Bühnenbildern aus Beton, Metall oder sogar alten Haushaltsgegenständen, um das Gefühl von Kälte, Urbanität und Isolation zu unterstreichen. Dadurch entwickelte sich eine eigene visuelle Sprache, die selbst außerhalb der eigentlichen Konzerte nachwirkte. Sie prägte auch das Design von Plakaten, Plattencovern und Mode.

Zwischen Do-It-Yourself und Szene-Community: Das Konzert als soziales Labor

Viele Konzerte wurden in Eigenregie organisiert. Hinter den Kulissen arbeitete die Szene oft kollektiv: Man lieh sich Anlagen, schraubte Bühnen zusammen und kümmerte sich gemeinsam um Plakate, Eintritt und Technik. Veranstaltungsorte wechselten häufig – nicht selten wurden legal nicht genehmigte Räume genutzt, deren Adresse nur im Freundeskreis bekannt war. Diese Improvisation war Teil der Identität der Post-Punk-Kultur. Ein Maß an Flexibilität und Mut war notwendig, um sich jeder Erwartungshaltung zu entziehen und neue Freiräume für Kreativität und Anderssein zu schaffen.

Außerdem bildeten sich um die Szene herum enge soziale Netzwerke. Wer ein Konzert besuchte, wurde schnell Teil einer eingeschworenen Community. Viele Fans trugen mit ihren Outfits, Frisuren und Accessoires zur eigenen Ästhetik der Szene bei. Hier trafen sich Gleichgesinnte, die im “normalen” Alltag oft Außenseiter waren. Das Konzert wurde zu einem Treffpunkt für Austausch, Inspiration und Zusammenhalt. Manche Beziehungen, Freundschaften oder sogar neue Bands entstanden bei diesen Abenden am Rande des Geschehens.

Das bewusste Sich-Abgrenzen von Mainstream-Regeln spiegelt sich auch darin wider, dass Eintrittsgelder niedrig gehalten wurden. Ziel war es, Kunst und Subkultur für möglichst viele zugänglich zu machen. In dieser Offenheit entstand ein neues Verständnis von Gemeinschaft, in der künstlerischer Ausdruck wichtiger war als Perfektion oder kommerzieller Erfolg.

Von Underground bis Avantgarde: Internationale Spielarten und Gegenwelten

Obwohl die ersten Impulse des Post-Punk aus Großbritannien kamen, verbreitete sich die Live-Kultur rasch international. In den USA, besonders in Städten wie New York oder San Francisco, bildeten sich lokale Varianten heraus, die eigene Schwerpunkte setzten. Während englische Bands auf Düsternis und Minimalismus setzten, arbeiteten viele amerikanische Acts – wie Talking Heads – mit performativen Elementen, ironischen Spielereien und multimedialen Aktionen. Ihre Auftritte verbanden Musik, Kunst und Theater. Die Bühnenperformance wurde zur bewussten Grenzüberschreitung, bei der man mit Erwartungen des Publikums spielte und diese hinterfragte.

In Städten wie Berlin oder Warschau nahm die Szene in den 1980er Jahren eigene Züge an. Unter dem Einfluss politischer Spannungen und sozialer Kälte entstanden besonders radikale Formen von Performance. Hier wurde das Konzert zur Protestbühne, zum Experimentierfeld für neue Lebens- und Gesellschaftsentwürfe. Viele Auftritte zeichneten sich durch provozierende Aktionen oder harsche Kritik an bestehenden Verhältnissen aus.

Trotz aller Unterschiede verband die Bands und ihr Publikum der Wunsch nach Ausdruck, Innovation und Gemeinschaft. Neben der Musik blieben Mode, Plakatkunst und Design fester Bestandteil des Gesamterlebnisses. Selbst nach dem Ende einzelner Bands oder Clubs wirkten ihre Einflüsse weiter und prägen noch heute die Performance-Kultur in vielen alternativen Musikszenen.

Körper, Klang, Grenze: Die Magie des Moments auf der Bühne

Am stärksten zeigte sich die Bedeutung von Post-Punk-Performances in der Intensität der Live-Momente. Der Wechsel zwischen Stille und Lärm, das Oszillieren von Nähe und Distanz, verwischten die Grenze zwischen Künstler und Publikum immer wieder aufs Neue. Jeder Auftritt wirkte wie ein einmaliges Kunstwerk, das nur im Augenblick existierte und von der gegenseitigen Aufmerksamkeit aller Beteiligten lebte.

Die oftmals reduzierte Körpersprache, das Spiel mit Kontrasten und die raue Direktheit schufen eine Atmosphäre, in der sich Unsicherheiten, Sehnsüchte und Überforderung ungefiltert ausdrücken konnten. Hier wurden Emotionen zum kollektiven Ereignis. Jeder Song, jede Bewegung und jeder Lichtstrahl war Teil eines vielschichtigen Geschehens, das über das klassische Musikereignis weit hinausging.

So bleibt die Live-Kultur im Post-Punk nicht nur ein Nebenschauplatz. Sie ist das schlagende Herz der Bewegung – ein Ort, an dem Klang, Körper und Raum zusammenkommen und immer wieder aufs Neue Geschichte schreiben.

Wandel, Ausbruch, Neuanfang: Die unaufhaltsame Evolution des Post-Punk

Turbulente Zeiten: Wie aus der Asche des Punk neue Wege entstanden

Im späten 1970er Jahrzehnt brodelte die Musikwelt, als eine neue Strömung entstand, die sich mit voller Kraft von ihren Vorgängern abheben sollte. Die Wurzeln des Post-Punk liegen im kargen Boden der gesellschaftlichen Umbrüche Großbritanniens. Die rohe Energie des Punk hatte das Fundament erschüttert, doch vielen Musikerinnen und Musikern reichte das nicht mehr. Sie wollten sich nicht länger in engen Stilkorsetts bewegen oder sich an Konventionen messen lassen.

Schon in den letzten Zügen der originalen Punk-Bewegung machten Bands wie Siouxsie and the Banshees klar, dass eine musikalische Neuorientierung unvermeidlich war. Die einfachen Drei-Akkord-Lieder, die kompromisslose Wut und der klare Bruch mit allem Alten – all das bekam nun Risse. Viele begannen, mit Songstrukturen, ungewöhnlichen Instrumentierungen und neuen Ideen für Melodie und Rhythmus zu spielen.

Vor diesem Hintergrund zerfielen vertraute Bands, manche Mitglieder wechselten das Genre – ein Prozess, der zum Rückgrat des Post-Punk werden sollte. Im Gegensatz zum Punk, der möglichst direkt und geradlinig war, suchten Vertreterinnen und Vertreter dieses neuen Genres nach Zwischentönen und Komplexität. Es war der Beginn einer Ära, in der musikalische Grenzen neu verhandelt wurden.

Klanggeflechte und Experimentierlust: Die musikalische Erweiterung

Diese Aufbruchsphase zeigte sich im Sound unmittelbar. Während der klassische Punk durch schnelles Schlagzeug, verzerrte Gitarren und raue Stimmen geprägt war, experimentierten Post-Punk-Künstlerinnen und -Künstler mit gänzlich neuen Klangwelten. Besonders auffällig war die Verlagerung des musikalischen Schwerpunkts: Der Bass rückte in den Vordergrund, oft getragen von simplen, aber hypnotischen Patterns. Peter Hook von Joy Division prägte so einen speziellen Bassstil, der bis heute ikonisch bleibt.

Dazu kamen Gitarrensounds, die wie Splitter klangen: gestochen scharf, mit Effekten angereichert und scheinbar ohne Angst vor Dissonanzen. Es war nicht das Ziel, gefällige Melodien zu schaffen. Viel wichtiger war der Ausdruck innerer Zerrissenheit, Hoffnungslosigkeit oder auch der Wunsch nach Veränderung.

Zudem öffneten sich die Bands technologischen Innovationen. Synthesizer, Drum-Machines und neue Produktionstechniken wurden integriert. So entstanden Songs wie “Being Boiled” von The Human League, in denen elektronische Klänge und kalte Texturen den Ton angaben. Diese neuen Verfahren verliehen dem Sound eine futuristische, oft auch entmenschlichte Atmosphäre, die perfekt zu den Themenwelten der Zeit passte.

Neue Bühnen, neue Themen: Intellekt und Ironie halten Einzug

Ein besonderes Kennzeichen der Evolution war die zunehmende Intellektualisierung. Wo der Punk fast ausschließlich auf Aggression und Provokation setzte, zog der Post-Punk neue Inhalte ins Rampenlicht. Musik wurde zum Seismografen für gesellschaftliche Spannungen, tiefes Unbehagen, aber auch Hoffnungsschimmer.

Texte drehten sich um Überwachung, gesellschaftliche Zwänge, Vereinzelung oder Identitätskrisen. Viele Texte waren doppeldeutig und ironisch, wie etwa bei Gang of Four, die Konsumkritik mit Tanzbarkeit verbanden. Hier traten erstmals Künstlerinnen und Künstler auf, die sich kritisch mit politischen Systemen oder kulturellen Massentrends auseinandersetzten – gelegentlich in Form von offener Satire.

Auch die musikalische Darbietung wurde komplexer. Längere Songstrukturen, verschachtelte Rhythmen und unvorhersehbare Spannungsbögen veränderten die Hörerwartung. Konzertbesucher und Plattenhörer mussten sich auf unbekanntes Terrain einlassen – und viele waren bereit, diesen Weg mitzugehen.

Lokale Wurzeln, globale Verzweigungen: Der internationale Siegeszug

Obwohl die Ursprünge des Genres in Großbritannien liegen, begann der Post-Punk schon früh internationale Kreise zu ziehen. Vor allem in Europa, den USA und Australien formten eigenständige Szenen ihre Vorstellungen dieser Musik. In Westdeutschland etwa entwickelten Künstler wie D.A.F. einen individuellen Stil, der elektronische Taktstrenge mit der rauen Haltung des Punk vereinte. Auch frühe Werke von Die Toten Hosen oder Abwärts spiegelten diese Mischung aus Experimentierfreude und sozialer Kommentierung.

In den Vereinigten Staaten wiederum entstand mit Talking Heads oder Television eine weniger düstere, dafür kunstorientierte Interpretation. Hier verschmolzen Post-Punk, Art-Rock und Funk zu ganz eigenen Ausprägungen, etwa auf Alben wie “Remain in Light” (1980). Diese Offenheit für globale Einflüsse ermöglichte es dem Genre, unterschiedlichste Ideengebäude und Sounds zu vereinen – immer wieder neu, nie statisch.

Im weiteren Verlauf schossen Subkulturen und regionale Nischen aus dem Boden. In Schweden, Polen oder Ungarn fanden lokale Szenen zu ganz eigenen Sounds, teils inspiriert von importierten Platten, teils aus lokalen Lebenswelten gespeist. Die internationale Verbreitung veränderte die ästhetische und thematische Bandbreite des Post-Punk dauerhaft.

Mut zum Crossover: Wie neue Stilrichtungen aus dem Kern explodierten

Die Experimentierfreude der Post-Punk-Bands blieb nicht in ihren eigenen Reihen gefangen. Im Gegenteil: Aus dem engen Kreis der Szene entwickelten sich bald unzählige Nebenarme. Ein zentraler Wegweiser war der Übergang zum New Wave, einem Genre, das Elemente des Post-Punk-Undergrounds mit eingängigen Pop-Melodien kombinierte. Bands wie The Cure wandelten sich zwischen 1979 und 1982 von düsteren, minimalen Stücken hin zu tanzbaren, farbenfroheren Songs – ohne ihre Wurzeln zu verleugnen.

Parallel entstanden eigenständige Richtungen wie Gothic Rock und No Wave. Ersterer baut auf die dunklen, melodiösen Ansätze von Gruppen wie Bauhaus auf. Das Resultat: eine schwarz-romantische Klangwelt voller Dramatik und Theatralik. Die eher radikale amerikanische No Wave-Szene – etwa mit DNA oder Lydia Lunch – verzichtete dagegen fast vollständig auf Melodie, setzte auf Unberechenbarkeit und Lärm.

Weitere Abzweigungen zeigen sich im Einfluss auf den Indie-Rock und alternative Musikformen bis heute. Viele spätere Bands – von Interpol bis Editors – griffen typische Post-Punk-Bestandteile bewusst wieder auf. Synthesizer-Elemente, repetitiver Bass und der Wechsel zwischen minimalistischen und opulenten Passagen sind längst zur globalen Klangsprache geworden.

Zwischen DIY-Erbe und Industrie: Vom Szenen-Phänomen zum Mainstream-Einfluss

Zu Beginn war die Szene eng verbunden mit der DIY-Kultur. Etliche Labels wurden in kleinen Hinterzimmern gegründet, Kassetten wechselten auf Flohmärkten den Besitzer. Doch mit wachsendem Erfolg entdeckten größere Plattenfirmen, dass sie an dieser Bewegung nicht mehr vorbeikamen. Bands wie Joy Division oder The Cure schafften es, ihre charakteristischen Klänge zu bewahren und trotzdem große Hallen zu füllen.

Die Hinwendung zur breiten Öffentlichkeit war nicht ohne Widersprüche. Puristen warfen manchen Bands vor, sich zu sehr an kommerzielle Strukturen anzupassen. Doch der breite Erfolg ermöglichte auch größere Produktionsmöglichkeiten, internationale Tourneen und einen Austausch über Ländergrenzen hinweg. Mit der Zeit wurde aus dem einstigen Außenseiterphänomen eine Kraft, die Popkultur und Independent-Szene gleichermaßen veränderte.

Trotz aller Erfolge blieben viele Künstler ihrem ursprünglichen Ethos treu. Die Grundidee, musikalische Ausdrucksformen und gesellschaftliche Fragen untrennbar zu verbinden, ist ein bleibendes Echo aus den Anfängen. Das Vermächtnis der frühen Post-Punk-Tage lebt in unzähligen Bands, Festivals und Fanprojekten weiter – immer wieder neu interpretiert, nie vollkommen abgeschlossen.

Steter Wandel: Identitätssuche und Zukunftsblick

Die Geschichte des Post-Punk ist geprägt von ständiger Bewegung und dem Willen zur Neudefinition. Bis in die Gegenwart hinein bestimmen Innovation, Grenzverschiebung und der Drang zum Ausdruck die Szene. Nostalgiewellen laden Vergangenes ein, während junge Musikerinnen und Musiker alte Klänge in neuer Form fortführen.

Dabei bleibt der Blick zurück nie Selbstzweck. Immer wieder dienen die Anfangstage als Schatztruhe für Experimente und Neuanfänge. Gerade weil sich der Post-Punk nie auf eindeutige Regeln festlegen ließ, kann er bis heute überraschen – im Konzertsaal, auf Festivalbühnen oder als Sample im modernen Pop. Die Reise ist längst nicht zu Ende, sondern findet immer neue Wege durch die Welt der Musik.

Schatten, Sound und Spuren: Wie Post-Punk die Musikwelt bis heute prägt

Neue Klangwelten für kommende Generationen

Wenn der Name Post-Punk fällt, schwingen nicht nur Erinnerungen an düstere Nächte in verwaisten Fabrikräumen und flackernde Neonlichter mit. Das Genre verwandelte ganze Generationen von Musikerinnen und Musikern und sorgte dafür, dass Musik nie wieder so klang wie zuvor. Abseits der Radionormen und Chart-Hits entstand ein Klangkosmos, der Offenheit und Experimentierfreude zum Prinzip machte.

Einer der nachhaltigsten Einflüsse zeigt sich in der Musikproduktion. Gegenüber dem simplen Direkt-Sound des Punk experimentierten viele Sängerinnen und Sänger, wie Ian Curtis von Joy Division, erstmals selbstbewusst mit elektronischen Effekten, Loops und dem Echo ihrer Stimmen. Der berühmte “drum machine sound”, der in den 1980ern zur Signatur vieler Bands wurde, stammt aus dieser Epoche. Gruppen wie New Order schickten analoge Synthesizer durch die Boxen leerer Tanzflächen und legten damit den Grundstein für die elektronische Musik in den folgenden Jahrzehnten.

Zahlreiche Künstler*innen der Indie- und *Alternative*-Szene, angefangen bei The Strokes bis hin zu Interpol, berufen sich explizit auf die eigenständigen Tonlandschaften, die ihre Vorbilder Jahrzehnte zuvor entwarfen. Die Faszination für klirrende Gitarren, minimalistisches Schlagzeugspiel und tiefgründige Basslinien lebt so bis heute weiter. Nicht nur Songs, sondern ganze Produktionsweisen wurden weitervererbt – das Mikrofon am anderen Ende eines Flurs, raues Demo-Feeling statt Hochglanz, und der Mut, auch Unperfektes als Teil des Kunstwerks zu begreifen.

Abseits des Rampenlichts: Post-Punk als Wurzel moderner Subkulturen

Nicht weniger bedeutsam ist der gesellschaftliche Nachhall des Genres. Während Punk als lauter Protest gegen bestehende Verhältnisse verstanden wurde, war der Post-Punk der Rückzug in die Nischen, ein Flickenteppich aus Individualisierung und neuen Gemeinschaften. Junge Menschen begannen, sich nicht in Vereinen oder Parteien zu organisieren, sondern in losen Kollektiven, kleinen Labels und Fanzines.

In Städten wie Berlin, New York und London entstanden für kurze Zeit Mikro-Kulturen, die außerhalb des Mainstreams existierten. Die Clubs, in denen zuvor Post-Punk-Bands auftraten, wurden zu Keimzellen einer Subkultur, aus der neue Genres wie Gothic, Industrial und New Wave hervorgingen. Hier verschwanden die Grenzen zwischen Musik, Mode und Kunst: Schwarz gefärbte Haare, Second-Hand-Kleidung und selbst entworfene Plattencover erzeugten eine unverwechselbare Ästhetik.

Der Einfluss reichte weit über die britischen Inseln hinaus. In Polen, Deutschland und sogar in Japan ließen sich Bands von den Ideen ihrer westlichen Vorbilder inspirieren, adaptierten Motive und Sounds und entwickelten so ihre ganz eigenen Spielarten des Genres. Das Prinzip der Selbstermächtigung – jede und jeder kann eine Band gründen, Konzerte organisieren oder ein Magazin herausgeben – veränderte die Wahrnehmung von Kunst und Identität auf breiter Ebene.

Vom Nischenphänomen zum popkulturellen Erbe

Wer heute durch Playlists internationaler Streaming-Portale streift, begegnet oft Spuren des Post-Punks – selbst in Genres, die auf den ersten Blick wenig damit gemeinsam haben. Hip-Hop-Produzent*innen sampeln Bässe von The Cure, während Pop-Stars die melancholische Atmosphäre früher Siouxsie and the Banshees-Aufnahmen zitieren. Die Vielschichtigkeit des ursprünglichen Sounds wurde zu einer kreativen Vorlage für Künstlerinnen und Künstler von Billie Eilish bis Fontaines D.C..

Durch das Brechen traditioneller Songstrukturen und die bewusste Suche nach anderen Ausdrucksformen wirkte das Genre wie ein Katalysator. Sogar die Dance-, Techno-, und Electronica-Bewegung der 1990er und 2000er Jahre knüpfen an die Innovationslust ihrer Vorgänger an. Besonders das Experimentieren mit neuen Studiotechniken, etwa das gezielte Einsetzen von Hall, Delay oder ungewöhnlich aufgenommenen Umweltgeräuschen, findet sich immer wieder im Sounddesign moderner Produktionen.

Auch außerhalb der Musikindustrie sind die Einflüsse greifbar: Designteams für Fashion-Labels zitieren die klare Formsprache der Plattencover von Factory Records. Regisseur*innen und Werbeschaffende setzen auf den kontrastreichen Look legendärer Musikvideos, um Alltagsgegenstände, Stadtlandschaften oder Mode in Szene zu setzen – nicht selten erkennbar an kühlen Farben, klaren Linien und einem Hauch von Melancholie.

Ein Soundtrack für Fragen statt einfache Antworten

Vom ersten Moment an stellte sich der Post-Punk gegen einfache Erklärungen. Keine andere Genreströmung spiegelte Unsicherheit und innere Konflikte so offen wider. Das ständige Suchen nach Sinn, das Ankämpfen gegen Alltagsleere und das Bewusstsein für eine prekäre Realität zogen sich durch die Musik und die Texte. Songs fungierten weniger als Antwort, sondern als Einladung, eigene Fragen zu stellen.

Gerade diese Qualität zieht Menschen immer noch in ihren Bann. Wo Mainstream-Pop meist klare Botschaften vermittelt, lässt die Musik aus der Post-Punk-Ära Freiräume für Zweifel, Widerspruch und Zwischentöne. Das ist bis heute ein Grund, warum Bands wie Wire oder Gang of Four bei Musikliebhabern und Kritikerinnen so angesehen sind: Sie weigern sich, eindeutige Lösungen zu liefern – das Rätselhafte, Nicht-Auflösbare bleibt Teil des Charmes.

Darüber hinaus bot sich durch die Vieldeutigkeit der Lyrics ein weites Spielfeld für Identifikation. Hörerinnen und Hörer konnten sich in die Songs hineinversetzen, eigene Geschichten ergänzen und so den Soundtrack ihres Lebens erschaffen. Der Post-Punk wurde damit zu einer Art Spiegel – individuell und trotzdem verbindend.

Innovation als Haltung: Wie das Experiment Dauerzustand wurde

Einer der wichtigsten Aspekte des Erbes ist die konsequente Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen. Vorbild war weniger der perfekte Song, sondern das Risiko, Unbekanntes auszuprobieren. Viele der genreprägenden Alben wurden unter widrigen Bedingungen in kleinen Heimstudios produziert. Fehlschläge, technische Grenzen und Improvisation waren dabei keine Hindernisse, sondern Triebkräfte.

Diese Haltung wurde zum festen Bestandteil nicht nur der Musik, sondern auch anderer Kunstformen. Junge Produzentinnen und Filmemacher wagten sich an ungewöhnliche Methoden, experimentierten mit Materialien, Lichtinstallationen oder Collagetechniken. Was der Post-Punk vorlebte, führte zu einer kreativen Offenheit, die bis in heutige DIY-Kulturen fortlebt.

Auch spätere Generationen von Bands – etwa die britischen Bloc Party oder die amerikanischen Savages – berufen sich explizit auf dieses Erbe. Sie wählen bewusst den unbequemen Weg, drehen an den Stellschrauben ihrer Stilistik und schrecken nicht zurück vor Brüchen, Widersprüchen und radikal neuen Sounds. Damit bleibt der Einfluss des Post-Punk auf moderne Musikstile nicht nur spürbar, sondern entwickelt sich ständig weiter.

Von der Utopie zur Realität: Wie Post-Punk Räume schuf

Nicht zu unterschätzen ist die Wirkung des Genres auf das urbane Lebensgefühl. Die Transformation leerstehender Gebäude in selbstverwaltete Clubs und Proberäume wirkt bis heute nach. Über die Jahrzehnte entwickelte sich daraus eine Infrastruktur für subkulturelle Kreativität, fernab kommerzieller Zwänge und gesellschaftlicher Kontrolle.

Unterstützt wurde dieser Wandel durch ein umfasendes Netz kleiner Plattenlabels, alternativer Radiosender und Printmedien. Labels wie Rough Trade oder Mute boten Musikerinnen und Musikern eine Plattform, um ohne Zensur oder finanzielle Hürden ihre Werke zu präsentieren. Dadurch wurde kulturelle Teilhabe auf einmal möglich, selbst für jene, die außerhalb konventioneller Systeme lebten.

Viele von den damals gestarteten Konzepten prägen das Bild von Musikszene und Clubkultur bis in unsere Zeit. Künstler*innen, DJs und Veranstalterinnen holen sich Inspiration aus den historischen Anfängen, erschaffen neue kollektive Orte des Austauschs und halten so den Gedanken des kreativen Freiraums lebendig. Die Folge: Überall auf der Welt entstehen noch immer Räume, in denen auch Unangepasstes einen Platz findet.

Vielfalt statt Einbahnstraße: Ein Genre, das gern in alle Richtungen wächst