Neonlichter und Retro-Träume: Die Welt des Synthwave

Synthwave vereint die elektronischen Klänge der 1980er-Jahre mit modernen Beats. Inspiriert von Filmmusik und Videospielen entsteht ein nostalgischer Sound, der alte Erinnerungen weckt und zugleich futuristische Klangwelten erschafft.

Von Stahlbeton zu Synthesizern: Wie die Zukunftssehnsucht der 80er den Synthwave gebar

Kindheit zwischen Kassettenrekordern und Videospielen: Die Wurzeln des Synthwave

Ende der 1970er-Jahre, als sich Großstädte vom grauen Funktionalismus der Nachkriegszeit langsam in bunt blinkende Metropolen verwandelten, bahnten sich neue Technologien ihren Weg in die Wohnzimmer. Kassettenrekorder, Heimcomputer und die ersten Konsolen eröffneten ungeahnte Möglichkeiten – nicht nur für den Konsum, sondern auch die Produktion von Musik. Der Alltag vieler wurde zunehmend von Elektronik geprägt, und mit ihr zog ein neues Lebensgefühl ein.

Diese Zeit war geprägt von einer Mischung aus wirtschaftlichem Optimismus und diffusem Bedrohungsgefühl. Während Start-ups in den USA wie Pilze aus dem Boden schossen und Musikvideos einen wahren Hype auslösten, stand der Kalte Krieg wie eine drohende Gewitterwolke am Horizont. In diesem Spannungsfeld wuchsen Kinder und Jugendliche mit Science-Fiction-Filmen, Arcade-Automaten und Anime-Serien auf. Klänge, die aus frühen Synthesizern und Drumcomputern kamen, verschmolzen mit der Sehnsucht nach einer “elektrifizierten” Zukunft.

Gerade in den USA und Großbritannien entstanden durch die neuen Heimstudios unzählige Demos, Experimente und Soundtracks. Filmmusik wurde plötzlich zum festen Bestandteil des Alltags, während die ikonisch-blechernen Sounds von John Carpenter oder Vangelis das kollektive Gedächtnis prägten. Diese Klanglandschaften, zunächst aus der Not geboren – viele Studios konnten sich teure Orchester nicht leisten – wurden mit der Zeit zu einem Markenzeichen einer ganzen Generation.

Der Siegeszug des Synthesizers: Revolution im Wohnzimmer

Ab 1980 setzte ein bahnbrechender Wandel ein. Synthesizer wurden erschwinglicher, und Geräte wie der Roland Juno-60 oder der Yamaha DX7 fanden den Weg von professionellen Studios in Jugendzimmer und Garagenbands. Musiker experimentierten plötzlich mit Sounds, die zuvor nur aus Sci-Fi-Filmen oder High-End-Produktionen bekannt waren. Die Musikproduktion wurde demokratisiert: Mit günstigen Geräten und frühen Sequenzern ließen sich Melodien und Rhythmen auf Knopfdruck erzeugen.

Das blieb nicht auf die Popmusik beschränkt. Elektronische Beats prägten Dance Tracks, experimentelle Projekte, aber auch Werbejingles und Computerspielmusik. Die berühmten 8-Bit-Sounds der Heimkonsolen und die treibenden Melodien aus Kinohits wie Blade Runner oder Das Ding aus einer anderen Welt prägten das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Zwischen digitaler Sehnsucht und analoger Wärme entstand ein Sound, der danach verlangte, weiterentwickelt zu werden.

Erzwungene Limitationen – etwa die begrenzte Tonvielfalt von Heimcomputern à la Commodore 64 – wurden zu Stilelementen. Musiker wie Jan Hammer schufen mit wenigen Mitteln Soundlandschaften, die nicht mehr losließen. Oft reichte eine eingängige Melodie, gepaart mit treibender Basslinie und warmen Pads, um Bilder von Straßen bei Nacht oder futuristischen Skylines wachzurufen.

Neonlichter, Werbungen und Zukunftserwartung: Popkultur als Nährboden

In diesem Umfeld wurde Popkultur selbst zur Blaupause für Musik. Die Fernsehserien der 1980er-Jahre – allen voran Knight Rider, Miami Vice und Airwolf – setzten neue Maßstäbe für musikalische Untermalung. Die Titelsongs dieser Serien, häufig elektronisch produziert, lebten von eingängigen Synthesizer-Melodien. Für die Zuschauer verknüpften sich diese Klänge mit starken Bildern: schnelle Autos, neonbeleuchtete Städte und der Traum vom großen Abenteuer.

Gleichzeitig entstand eine regelrechte Bilderflut: Musikvideos dominierten durch das 1981 gestartete MTV weltweit den Musikgeschmack junger Leute. Synthesizer wurden auch optisch zum Statussymbol. Wer einen Keytar spielte, galt als cool; digitale Drumpads und stylishe Studiotechnik schmückten Bühnen wie futuristische Möbelstücke. Es entstand ein Stil-Mix, in dem Mode, Film und Musik untrennbar verschmolzen.

Auch in fernöstlichen Ländern, etwa Japan und Südkorea, fand die Elektronik ihren Weg in den Mainstream. Videospielmusik entwickelte sich dort rasant weiter und beeinflusste sowohl stilistisch als auch emotional nachfolgende Generationen. Die Entstehung von Synthwave verband nicht nur Bruchstücke der westlichen Popkultur, sondern zog weltweite Inspirationen aus Anime, Arcade-Games und futuristischer Architektur.

Vom Underground zur digitalen Wiedergeburt: Die Retrowelle

Mit dem Ende der 1980er-Jahre schien die Hochphase der klassischen Synthesizer vorbei. Neue Technologien, etwa Sampling und Digital Audio Workstations, dominierten die Musikproduktion. Doch die Faszination für die Klänge jener Dekade blieb im kollektiven Gedächtnis präsent. In der Nullerjahren begannen junge Musiker und Produzenten, gezielt die Ästhetik und den Sound ihrer Kindheit zu erforschen und neu zu interpretieren.

Das Internet spielte eine Schlüsselrolle: Plattformen wie MySpace oder Bandcamp machten es möglich, Retro-Tracks weltweit zu teilen. Parallel dazu begann ein regelrechtes Revival von Atari-Konsolen, VHS-Kassetten und Pixel-Optik – eine bewusste Rückbesinnung auf die Retro-Elemente der Kindheit und Jugend vieler Hörer. Visuell dominiert wurde dieses neue Genre von Neonfarben, Rastern und alten Science-Fiction-Postern. Der Sound bewegte sich zwischen Italo Disco, frühen Electro-Tracks und der Soundtrack-Ästhetik der erwähnten Kultfilme.

Erste Künstler schufen unter Namen wie Power Glove, Mitch Murder oder Com Truise gezielt Musik im Stil der Achtziger. Statt bloßer Kopie wuchs eine Szene heran, die die Vergangenheit als Fundus für experimentelle und emotionale Tracks nutzte. In den 2010er-Jahren bekam Synthwave durch Blogs, YouTube-Kanäle und Fanprojekte einen enormen Schub – und wurde so auch abseits der Nischenkultur wahrgenommen.

Technologie als Türöffner: Neue Möglichkeiten und alte Sehnsüchte

Was machte diese Wiederbelebung möglich? Ein entscheidender Faktor war der technische Fortschritt. Mit Freeware-Synths, Plug-Ins und günstigen MIDI-Controllern konnte praktisch jeder kreativ werden. Alte Klangerzeuger wurden als digitale Emulationen neu aufgelegt, legendäre Geräte wie der Roland TR-808 als Software nachgebaut. Damit ging einher, dass die einstigen Begrenzungen inszeniert wurden, um Atmosphäre und Nostalgie heraufzubeschwören. Das ehrliche Knacken, das leise Rauschen – all das wurde nicht als Fehler, sondern als Charaktereigenschaft gefeiert.

Vor allem die bewusste Reduktion auf einfache Songstrukturen traf einen Nerv. Während Mainstream-Popmusik immer komplexer und oft gesichtsloser wurde, bot Synthwave Raum für persönliche, fast intime Klangreisen. Fans fühlten sich beim Hören wieder wie Kinder vor dem Bildschirm ihres Commodores oder spürten beim Drücken jeder Taste den Zauber ihrer Lieblingsfilme.

Gesellschaftlicher Wandel und kollektive Nostalgie: Warum ausgerechnet jetzt?

Dass gerade zu Beginn der 2010er die Popularität von Synthwave explodierte, hatte viele Gründe. Einer davon war eine allgemeine Verunsicherung: Die Welt veränderte sich rasant. Wirtschaftskrisen, politische Unsicherheiten und der unaufhaltsame digitale Wandel bestimmten die Schlagzeilen. Inmitten all dieser Umwälzungen entstand eine neue Lust am Rückblick. Die Musik von Synthwave griff genau diesen Wunsch nach Sicherheit und kindlicher Geborgenheit auf – aber übersetzte sie in einen modernen, oft tanzbaren Kontext.

Filme wie Drive (2011) oder die Serie Stranger Things nutzten gezielt diesen Sound, um Gefühle der Sehnsucht und Coolness auszudrücken. Für viele wurde Synthwave zum Soundtrack einer retrofuturistischen Parallelwelt, in der man für einen Moment der Gegenwart entkommen konnte. Künstler wie Kavinsky oder Perturbator schufen dabei Musik, die sowohl vertraut als auch neu wirkte.

Dabei blieb Synthwave stets offen für Einflüsse anderer Stile. Elemente aus House, Techno und sogar Gitarrenriffs wurden integriert. So entstand ein lebendiges, wandelbares Genre, das die Vergangenheit nicht verklärt, sondern sie als spannendes Experimentierfeld begreift.

Von der Nische ins Rampenlicht: Der globale Siegeszug

Während zunächst vor allem Internet-Communities und kleine Underground-Labels für Austausch und Sichtbarkeit sorgten, schwappte der Hype bald auch in größere Kanäle. Festivals, Labels und DJs trugen den Sound auf die Tanzflächen weltweit. Synthwave-Partys zogen Fans aus aller Welt an, digitale Plattformen bündelten Playlists, Visuals und Merchandise. Marken griffen den Neon-Look auf, Filme und Werbungen adaptierten den typischen Sound für moderne Produkte.

Global wurde so eine Kult-Gemeinschaft geschaffen, in der Nostalgie, Innovation und Kreativität Hand in Hand gingen. Der Einfluss von Synthwave ist heute in Videospielen, Serien und sogar in ganz neuen Popproduktionen spürbar. Die einstigen Grenzen zwischen Subkultur und Mainstream sind verschwommen – und der Sound der 1980er lebt in immer neuen Varianten weiter.

Zwischen Digitalen Traumreisen und Retro-Futurismus: Die Klangbausteine des Synthwave

Elektronische DNA: Von analogen Synthesizern zu digitalen Welten

Im Mittelpunkt des Synthwave-Sounds steht seit jeher der Synthesizer – ein Instrument, das ab den 1970er-Jahren zum Symbol für musikalische Zukunftsvisionen wurde. Geräte wie der Roland Juno-106, der Yamaha DX7 oder der Korg Poly-61 prägten nicht nur die Popmusik der 1980er, sondern bilden bis heute das klangliche Rückgrat dieser Stilrichtung. Die Faszination für diese Instrumente liegt in ihrem einzigartigen Klangcharakter: Sie können warme Teppiche, gläserne Arpeggios und metallische Leads gleichermaßen erzeugen.

Im Gegensatz zur glatten Perfektion digitaler Musikproduktionen sind im Synthwave analoge Unschärfen ausdrücklich erwünscht. Ein leichtes Verstimmen der Oszillatoren, das leise Knacken alter Elektronik und die über eine Kassette aufgenommenen Soundfragmente verleihen der Musik eine authentische, griffige Textur. Besonders Software-Emulationen klassischer Synthesizer – etwa aus dem Hause Arturia oder Native Instruments – ermöglichen es heute, auch ohne teure Vintage-Hardware diesen typischen Sound nachzubauen.

Drumcomputer wie der klassische Roland TR-808 prägen den Rhythmus vieler Tracks. Ihr pulsierender Bassdrum-Sound und die charakteristischen HiHat-Muster bringen sofort Erinnerungen an frühe Videospiele und Sci-Fi-Filme zurück. Viele Produzenten greifen zudem auf Online-Soundarchive zurück, um Original-Drumsounds vergangener Jahrzehnte neu zu arrangieren und so den Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schaffen.

Rhythmus zwischen Nostalgie und Drive: Zeitreisen für die Tanzfläche

Synthwave lebt von groovenden, oft simpel gehaltenen Beats, die sowohl tanzbar als auch angenehm monoton wirken. Typisch ist ein 4/4-Takt, bei dem die Kick-Drum in jedem Schlag zu hören ist. Die Snare setzt markante Akzente auf der Zählzeit Zwei und Vier – ein Muster, das an frühe Pop- und Discomusik erinnert. Doch der eigentliche Reiz liegt im kreativen Spiel mit Tempo und Timing.

Viele Stücke bewegen sich im gemäßigten Tempobereich zwischen 80 und 120 BPM (Beats pro Minute). Dieses bewusste “Zurücknehmen” beschwört ein Gefühl von Entschleunigung, das perfekt zur nostalgischen Grundstimmung passt, die dem Genre innewohnt. Produzenten wie Mitch Murder spielen geschickt mit halbtaktigen Rhythmen, triplet-basierten HiHat-Figuren oder Breaks, um die Musik trotz ihrer klaren Struktur variabel und lebendig zu gestalten.

Eine zentrale Rolle spielen rhythmische Synkopen – also Noten, die bewusst gegen das Grundmuster verschoben sind. Sie sorgen dafür, dass der Groove nicht starr und maschinell wirkt, sondern eine tanzbare, beinahe organische Qualität bekommt. Distinktive Percussion-Sounds, etwa handclaps oder Effekte im Style von Arcade-Spielen, werden oft eingesetzt, um kleine Überraschungsmomente zu schaffen.

Harmonische Leuchtstreifen: Von simplen Akkordfolgen bis zur Melancholie

Harmonisch lehnt sich Synthwave meist an die typischen Muster der 80er-Chartmusik an. Charakteristisch sind eingängige, aber nicht überladene Akkordfolgen – zum Beispiel Abfolgen wie C-Dur-G-Dur-Am-F-Dur, gerne auch in Varianten der “Vier-Akkorde-Progression”. Häufig wird auf Dur- und Moll-Tonarten zurückgegriffen, wobei Mollfolgen besonders dann dominieren, wenn eine melancholische oder geheimnisvolle Atmosphäre geschaffen werden soll.

Viele Artists lassen sich von sogenannten “Power Chords” inspirieren, wie man sie aus Rock- und Elektropopsongs kennt. Diese werden auf elektronischen Synths gespielt und mit viel Hall und Chorus-Effekten angereichert. Besonders auffällig ist der Einsatz von Arpeggios – gebrochen gespielten Akkorden, bei denen die einzelnen Töne nacheinander statt gleichzeitig erklingen. Im Synthwave formen sie oft das Fundament für ganze Songs und erzeugen das charakteristische Gefühl, als würde sich stetig etwas vorwärtsbewegen.

Dabei sind die Melodien oft einfach und sofort im Kopf verankert. Leitmotive, wie sie auch im Score von John Carpenter-Filmen zum Einsatz kommen, tauchen immer wieder in abgewandelter Form auf. Gerade der Wechsel zwischen minimalistischer Begleitung und hymnisch ausufernden Hooks erzeugt jene bittersüße Mischung aus Sehnsucht und Euphorie, die viele als magisch empfinden.

Sounddesign: Retro als gelebte Ästhetik

Das Herzstück jedes Synthwave-Tracks ist das Sounddesign – die gezielte Gestaltung einzelner Klänge, um einen bestimmten, oft retrofuturistischen Charakter zu erzielen. Eine wesentliche Rolle spielen dabei künstliche Hallräume, sogenannte “Reverbs”. Sie lassen Synthesizer und Drums wie in den endlos langen Gängen eines Science-Fiction-Labors klingen. Chorus- und Flanger-Effekte, die dem Klang eine schwebende, fast träumerische Note verleihen, sind aus kaum einem Track wegzudenken.

Hersteller typischer Effekte, wie Boss mit ihren berühmten Pedalen oder digitale Emulatoren aus der heutigen Produktion, sind für Synthwave-Künstler unverzichtbar. Viele kombinieren verschiedene analoge und digitale Geräte, um den Spagat zwischen griffiger Vergangenheit und aufpolierter Gegenwart zu meistern.

Neben den typischen Klangeffekten sind auch natürliche Störgeräusche akzeptierter Teil der Musik. Das leichte Rauschen einer Kassette, dezent eingestreute VHS-Artefakte oder das künstliche Prasseln von Regen illustrieren, dass Synthwave nicht steril sein möchte. Im Gegenteil: Diese Klangelemente wirken wie lebendige Erinnerungsanker und holen die Zuhörer mitten hinein in einen imaginierten Retrofilm.

Visuelle und kulturelle Einflüsse: Wie Bilder zu Klängen werden

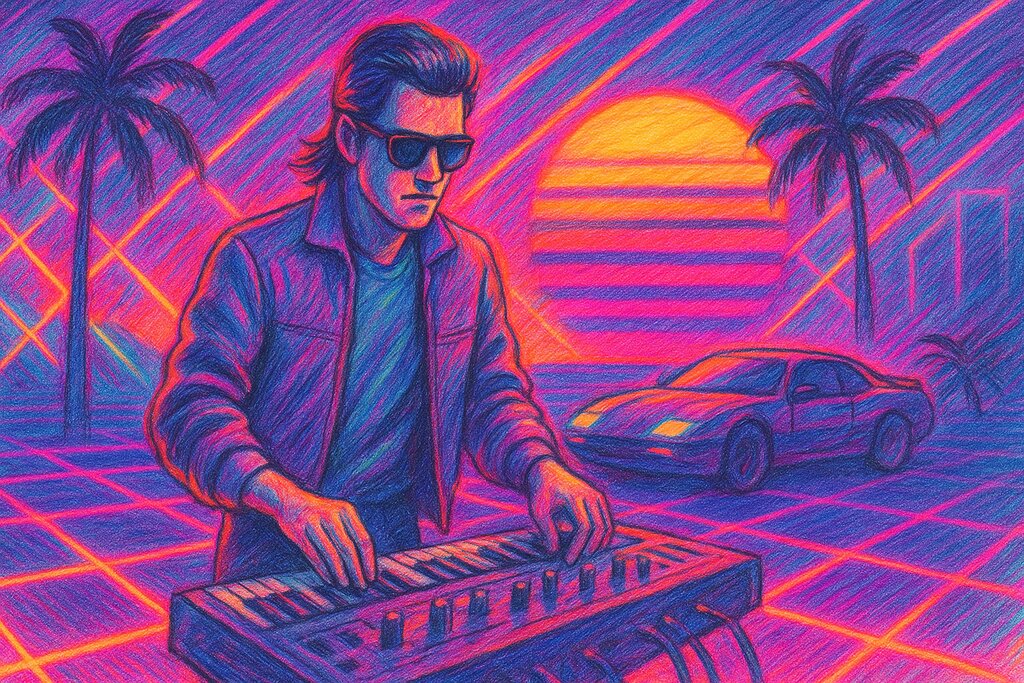

Was den Synthwave von anderen elektronischen Genres unterscheidet, ist seine auffällige Verbindung von Bild und Ton. Die Musik trägt die Atmosphäre alter Kinoplakate, Leuchtreklamen und Pixelgrafiken tief in sich. Viele Künstler greifen nicht nur musikalisch, sondern auch optisch gezielt auf Stilelemente der 1980er-Jahre zurück. Neonfarben, Gitterflächen (“Grid-Lines”), Retro-Schriftarten und Motive aus Videospielen der Zeit werden zu festen Bestandteilen von Artwork und Musikvideos.

Gerade bei Musikprojekten wie FM-84 oder The Midnight geht klangliches und visuelles Erzählen Hand in Hand. Der typischen Sound erinnert viele an den Look von Filmen wie Blade Runner aus 1982 oder ikonischen Fernsehserien, in denen endlose Stadtautobahnen und blinkende Reklame ein unverkennbares Bild der Zukunft zeichneten. Dadurch entsteht eine ganzheitliche Ästhetik, die bewusst mit Klischees und Zitaten spielt, aber trotzdem Raum für neue Interpretationen und Ideen bietet.

Gefühle und Stimmungen: Zwischen Sehnsucht, Coolness und Aufbruch

Ein zentrales Merkmal des Synthwave liegt in seiner emotionalen Reichweite. Die Musik weckt gezielt Erinnerungen an eine Zeit, die viele zwar nie erlebt haben, aber aus Filmen, Serien oder Spielen der Kindheit kennen. Über das Sounddesign und die Harmonien entsteht eine Atmosphäre zwischen Wehmut, Hoffnung und jugendlicher Unbekümmertheit. Dabei hilft, dass die Musik oft ohne Songtext auskommt und die Hörer eigenen Geschichten, Fantasien und Erinnerungen Raum geben kann.

Die Kombination aus treibendem Beat, melancholischem Synth und schwelgerischen Melodien trifft den Nerv einer Generation, die zwischen Digitalität und Nostalgie pendelt. Begriffe wie “Retrofuturismus” oder “Vaporwave”, der eng verwandt ist, beschreiben nicht nur einen Stil, sondern auch ein Lebensgefühl: Die Sehnsucht nach einer Zukunft, wie sie einmal in der Vergangenheit erträumt wurde.

Gleichzeitig steht im Synthwave eine gewisse Coolness im Vordergrund. Die Musik lässt sich wunderbar als Hintergrund für Roadtrips, Computerspiele oder nächtliche Spaziergänge durch die Stadt nutzen. Kein Genre feiert so sehr das Gefühl, unterwegs zu sein – sei es auf echten Highways oder auf den digitalen Straßen der Erinnerung.

Internationale Vielfalt und technische Innovationen

Obwohl Synthwave seine Wurzeln in den USA und Großbritannien hat, entwickelte sich schnell eine lebendige Szene auf der ganzen Welt. In Frankreich, etwa durch Projekte wie Carpenter Brut, ist das Genre besonders populär. Auch Japan wurde durch Anime-Soundtracks wie die von Yoshiki zum wichtigen Einflussgeber. In Deutschland machen sich Künstler wie Perturbator und Miami Nights 1984 einen Namen, indem sie lokale Klangfarben mit globalen Trends verknüpfen.

Die weltweite Verbreitung beruht unter anderem darauf, dass heute jedermann mit erschwinglicher Technik und wenigen Klicks eigene Tracks aufnehmen kann. Während die Musik in den 1980ern noch in teuren Studios entstand, benötigt man mittlerweile nur noch einen Laptop, eine DAW (Digital Audio Workstation) und kostenlose Plug-ins, um einen authentischen Synthwave-Track zu produzieren.

Trotz dieser Demokratisierung sind viele Produzenten akribisch darauf bedacht, das Gefühl der “alten Schule” zu bewahren. Es gehört fast zum guten Ton, Sounds selbst zu programmieren und sie nicht einfach aus fertigen Sammlungen zu übernehmen. Das macht jeden Song zu einem individuellen Kunstwerk, in dem persönlicher Ausdruck und handwerkliches Können stets mitschwingen.

Von Klangexperimenten zu kollektiven Erlebnissen

Synthwave ist weit mehr als eine elektronische Spielart: Es ist ein musikalisches Labor, in dem alte Technologien auf neue Ideen treffen. Produzenten experimentieren mit Frequenzen, Layern und Effekten, um bislang unbekannte Klanglandschaften zu erschaffen. Diese Versuche sind stets dem Geist der 80er verpflichtet – aber sie öffnen Türen in neue musikalische Räume.

Live-Konzerte, Online-Events und Communitys auf Plattformen wie Bandcamp oder SoundCloud verwandeln den ursprünglichen Retro-Charakter des Genres in ein global geteiltes Erlebnis. Dass Musik dabei mehr sein kann als bloßer Soundtrack für Sehnsucht und Fantasie, erleben Zuhörer und Künstler immer wieder neu – in jedem Beat, Sample und Synthesizer-Flimmern.

Vom Asphalt zum Cyberraum: Die facettenreiche Welt der Synthwave-Subgenres

Die leuchtenden Straßen von Los Angeles, das Flackern verwaschener Röhrenbildschirme und das rauschende Rauschen von VHS-Kassetten – Synthwave ist keine uniformierte Bewegung, sondern ein vielschichtiges Mosaik aus Klangfarben, Emotionen und ästhetischen Vorstellungen. Während die Grundzutaten analoger Synthesizer und nostalgischer Rhythmik stets präsent bleiben, hat sich in den letzten Jahren eine beeindruckende Vielfalt innerhalb der Szene entwickelt. Mit jedem Subgenre wächst der Kosmos dieser Musikrichtung und wird für Hörer wie Produzenten stetig spannender. Im Folgenden tauchen wir tief ein in drei prägende Varianten: Outrun, Darksynth und Dreamwave. Jeder Stil erzählt eine ganz eigene Geschichte, eröffnet spezifische klangliche Welten und zieht verschiedene Fangemeinden an.

Outrun: Mit Vollgas durch die Retro-Metropole

Zu Beginn dominiert das Subgenre Outrun die Synthwave-Landschaft. Schon allein der Name verweist direkt auf ein ikonisches Motiv: das Videospiel OutRun von 1986, dessen Musik sowie visuelle Landschaften untrennbar mit der Ästhetik dieses Musikstils verbunden sind. Atemberaubende Sonnenuntergänge, glänzende Sportwagen und palmengesäumte Highways bilden hier die thematische Kulisse.

Klanglich steht Outrun für treibende Beats, funkige Basslines und glitzernde Melodien, die sofort Erinnerungen an Roadtrips bei Nacht wachrufen. Die Instrumentierung ist oft klar strukturiert, geprägt von ausladenden Arpeggios und den so typischen, leicht windschiefen Synthesizer-Flächen. Die Musik vermittelt das Gefühl eines nie endenden Sommers, angereichert mit hochglänzender Elektronik und dezenten Gitarren-Elementen.

Bekannte Künstler wie Miami Nights 1984 oder Mitch Murder haben diesen Stil maßgeblich geprägt. Ihre Werke holen die visuelle Sprache der 80er ins Hier und Jetzt. Was Outrun besonders macht, ist die direkte Verbindung von Bewegung und Musik: Hörer finden sich – ob bewusst oder unterschwellig – schnell in einer imaginären Autofahrt wieder, bei der die Grenzen zwischen Realität und Film verschwimmen.

Zudem ist Outrun tief verwoben mit retrofuturistischen Bildern aus Kinofilmen wie Drive oder Blade Runner, die urbane Sehnsucht und stilisierte Freiheit transportieren. Auch in Gaming-Kultur und Online-Kunst findet der Stil regelmäßig neue Ausdrucksformen. Gerade durch diese multimediale Vernetzung lebt und verändert sich das Subgenre ständig weiter, ohne seine klaren Wurzeln zu verlieren.

Darksynth: Neon-Lichter treffen auf digitale Schatten

Im Gegensatz zu den sonnendurchfluteten Kulissen von Outrun zieht es das Subgenre Darksynth in düstere, dystopische Bereiche. Hier herrscht eine ganz andere Energie: schwer, bedrohlich und intensiv. Der Ursprung dieses Sounds liegt in der Faszination für Horrorfilme, Science-Fiction-Thriller und apokalyptische Zukunftsvisionen der 80er Jahre. Die Musik ist geprägt von rauen, verzerrten Synth-Sounds, donnernden Drumsequenzen und häufig aggressiveren Tempi.

Stilistisch ist Darksynth beeinflusst von den Soundtracks großer Kultfilme: Komponisten wie John Carpenter oder Goblin lieferten mit ihren Arbeiten für Filme wie Halloween oder Suspiria das Rohmaterial für diese Klangwelt. Während Outrun die Flucht ins Abenteuer beschwört, stellt Darksynth die Bedrohung in den Vordergrund: Pulsierende Bässe, sirenenhafte Synth-Melodien und gelegentliche Metal-Anleihen schaffen eine Atmosphäre, die an digitale Großstadtnächte, überfüllte Neon-Gassen und lauernde Gefahren erinnert.

Exemplarische Werke von Perturbator, Carpenter Brut oder Mega Drive zeigen, wie facettenreich und gleichzeitig kompromisslos dieser Stil umgesetzt werden kann. Ihre Alben sind von epischer Dramaturgie, thematisch oft mit Anleihen aus Cyberpunk-Welten oder Horrorästhetik aufgeladen. Viele Hörer fühlen sich bei diesen Klängen wie in einem nie endenden Survival-Game oder auf der Suche nach dem eigenen Platz in einer künstlichen Zukunft.

Gerade Darksynth steht für eine enge Verbindung zwischen Musik, Bild und Storytelling. Die Visuals zu den Tracks spielen gezielt mit schwarz-roten Farben, Retro-Typografien und fragmentierten Flimmerbildern. In der Clubszene zieht dieser Sound längst seine eigenen Kreise und bildet eine Brücke zu düsteren Spielformen elektronischer Tanzmusik – von EBM bis Industrial. Die Fangemeinde findet sich dabei ebenso in internationalen Großstädten wie auch in kleinen Online-Communities, in denen Remixes, Kunstwerke und Kurzgeschichten entstehen.

Dreamwave: Nostalgie in Zeitlupe

Neben den kraftvollen und düsteren Beispielen gibt es auch eine einfühlsamere Richtung im Kosmos des Synthwave: Dreamwave. Sie steht für verträumte, oft fast melancholisch wirkende Klänge, die an verschwommene Kindheitserinnerungen, Sommerabende und kurze Momente des Wohlfühlens erinnern. Dreamwave nimmt das Motiv der Nostalgie besonders ernst, lässt jedoch Hektik und Dunkelheit hinter sich.

Musikalisch arbeitet Dreamwave mit sphärischen Pads, langsamen Tempi und zurückhaltenden Melodien. Verzerrte Gitarren werden gern integriert, doch stehen sie niemals im Vordergrund. Stattdessen schwebt eine sanfte, harmonische Grundstimmung durch alle Ebenen. Vocoder- oder geflüsterte Stimmen tauchen gelegentlich auf, verschwimmen aber mit den Tönen – wie Fragmente einer untergegangenen Radiowelt.

Künstler wie FM-84 und Timecop1983 gelten als treibende Kräfte der Bewegung. Ihre Stücke laden zum Tagträumen ein und sind eher für den ruhigen Abend allein als für die tanzende Menschenmenge gedacht. Die Musik zeichnet sich oft durch eingängige Motive aus, die sich immer weiter steigern, ohne den Hörer je zu überfordern. Wer sich mit Kopfhörern auf das Sofa legt, erlebt eine Art musikalische Zeitreise – zurück zu den eigenen Erinnerungen an Jugend, erste Spielekonsolen oder leere Straßen im Regen.

Im Gegensatz zum drängenden Fahrtwind von Outrun und der technischen Kälte von Darksynth steht Dreamwave für Wärme und Geborgenheit. Der Stil ist eng verwoben mit der Ästhetik handgezeichneter Cartoons, ruhigen Filmszenen oder dem leisen Rauschen alter Radios. In internationalen Foren und Musiksammler-Communities werden regelmäßig Playlists veröffentlicht, die ausgefeilte Dreamwave-Perlen aus der ganzen Welt vorstellen.

Zwischen Welten: Schnittstellen und Experimente

Kaum eine andere populäre Musikrichtung lebt so stark von Experimentierfreude wie der Synthwave. Viele Künstler setzen sich bewusst zwischen die Stühle: Sie vermischen Einflüsse aus Outrun, Darksynth und Dreamwave, kombinieren sie mit Elementen aus Synthpop, Italo Disco oder sogar Metal und Ambient. Auf diese Weise entstehen immer neue Hybride, die nicht nur die Grenzen der Subgenres, sondern auch die der Hörgewohnheiten erweitern. Der gefeierte Act The Midnight etwa verbindet verträumte Melodien mit tanzbaren Beats, wechselt regelmäßig zwischen den unterschiedlichen Ausdrucksformen.

Auch regionale Szenen beeinflussen den Sound: Während in den USA der Drive-lastige Outrun-Sound weiterhin dominiert, finden sich in Frankreich, Polen oder Japan vor allem originelle Mischformen und experimentelle Ansätze. Labels wie Valerie Collective oder Rosso Corsa Records fungieren als Plattformen, um solche Experimente weltweit hörbar zu machen.

Die technologische Entwicklung bleibt dabei ein unermüdlicher Antreiber. Software wie FL Studio, Ableton Live oder spezielle Plug-ins helfen Musikern, alte und neue Klangästhetik miteinander zu verweben – sei es durch gezielte Klangfehler, Vintage-Effekte oder eigens erstellte Samples. Das internationale Netzwerk an Produzenten, Designern und Sammlern sorgt ständig für neue Impulse und hört nie auf, die Subgenres des Synthwave um unerwartete Nuancen zu erweitern.

So spannen die Subgenres von Synthwave einen dynamischen, offenen Kosmos auf, in dem Nostalgie, Innovation und kreative Freiheit immer wieder neue Wege gehen. Jeder, der sich darauf einlässt, wird Teil einer musikalischen Reise, die stets im Wandel bleibt – zwischen Neonlicht, Schatten und Tagtraum.

Helden der Neonära: Künstler, Pioniere und Meilensteine des Synthwave

Von analogen Visionären zu digitalen Architekten: Die Geburtshelfer des Genres

Als sich in den 1980er-Jahren die Klanglandschaft der Popkultur tiefgreifend wandelte, öffneten sich für eine Handvoll kreativer Köpfe neue Türen. An der Schnittstelle von Technikbegeisterung und musikalischem Erfindergeist wuchs eine Szene heran, die aus dem klassischen Klang der frühen Synthesizer – etwa dem Yamaha DX7 oder dem Roland Juno-106 – vollkommen neue Welten erschuf.

Einer der Väter des modernen Synthwave ist ohne Zweifel John Carpenter. Als Filmkomponist hinter Kultklassikern wie “Escape from New York” (1981) oder “Halloween” (1978) erschuf Carpenter einen so markanten, minimalistischen Synth-Sound, dass seine Werke später geradezu Vorlagencharakter für die Szene erhielten. Diese Musik wurde nicht als “Synthwave” bezeichnet, inspirierte aber mit ihren dunklen, pulsierenden Klangflächen und einfachen Melodien spätere Generationen maßgeblich. Carpenters Handschrift zeigt, wie eng visuelle und akustische Retro-Welten miteinander verbunden sind – eine Verbindung, die im Synthwave bis heute weiterlebt.

Ein weiterer Meilenstein kam aus der Feder von Vangelis mit der “Blade Runner”-Filmmusik (1982). Die kühle, zugleich emotionale Soundästhetik wurde zum hörbaren Inbegriff von Retro-Futurismus. Wer sich heute mit Synthwave beschäftigt, kommt an diesen monumentalen Klanggemälden nicht vorbei. Die Soundtracks dienten als Blaupause für Musiker, die Sehnsucht nach einer anderen, technologisierten Zukunft verspürten.

Während diese frühen Werke als Stein des Anstoßes galten, formierte sich in den 2000ern eine neue Generation von Produzenten – diesmal aus der Netzkultur heraus. Namen wie Kavinsky, Mitch Murder und College prägten das neue Musikverständnis maßgeblich. Sie griffen nicht einfach ältere Klänge auf, sondern verwandelten sie in eigenständige Kompositionen, die bewusst mit Nostalgie und modernen Produktionsmöglichkeiten spielten.

Kavinsky und der Soundtrack für nostalgische Nachtfahrten

Wenn es um den internationalen Durchbruch der Synthwave-Szene geht, ist der Einfluss von Kavinsky kaum zu übersehen. Sein Track “Nightcall” wurde 2011 als Titelsong im Film “Drive” eingesetzt und machte mit einem Schlag ein weltweites Publikum auf das Genre aufmerksam. Die düstere, von Retro-Elektronik geprägte Stimmung dieses Songs wurde zum Sinnbild für Synthwave und beeinflusste zahllose Musiker.

Kavinsky selbst, eigentlich Vincent Belorgey aus Frankreich, versteht sich als Erzähler urbaner Sagen. Seine Songs handeln von einem geheimnisvollen Fahrer, der nach einem Unfall wieder aufersteht – ein typischer Fall für den „neongetränkten Mythos“, der dem Genre so eigen ist. Mit seinem Debütalbum “OutRun” (2013), benannt nach dem legendären Arcade-Spiel, setzte er stilistische Maßstäbe: Prägnante Drumbeats, schimmernde Synths und die perfekte Mischung aus Retro und modernem Sounddesign.

Gerade “Odd Look” und “Testarossa Autodrive” zeigten, wie eng Musik, Gaming-Ästhetik und Popkultur miteinander verwoben sein können. Kavinsky gelang es, ein Sound-Universum zu schaffen, das sowohl visuell als auch akustisch sofort präsent ist. Damit wurde er zum Vorbild für eine neue Künstlergeneration, die Synthwave mit einer Art Drehbuch erzählte.

College, Mitch Murder und die Geburt des Outrun-Sounds

Die frühe Synthwave-Szene war geprägt von engen digitalen Netzwerken, Foren und Blogs. In dieser neuen Welt brillierte besonders der französische Produzent College – mit bürgerlichem Namen David Grellier. Colleges Zusammenarbeit mit Kavinsky bei “A Real Hero” – ebenfalls Teil des “Drive”-Soundtracks – brachte einen weiteren Klassiker hervor, der sich bis heute als Hymne des Genres hält.

Was macht College so prägend? Neben seinen melancholischen Melodien ist es die subtile Kombination aus Sehnsucht und Optimismus, die seinen Songs wie “Teenage Color” (2008) oder “Save the Day” (2011) innewohnt. Diese Tracks sind getragen von zurückhaltenden, aber eingängigen Hooklines – ein Markenzeichen, das die emotionale Tiefe des Genres hervorhebt.

Ein weiterer wichtiger Name ist der Schwede Mitch Murder, der mit Werken wie “After Hours” (2010) und “Frida” (2014) den typischen Outrun-Sound maßgeblich prägte. Mitch Murders Musik sticht durch komplexe Rhythmik und klare Strukturen hervor, die oft als Soundtrack fiktiver Videospiele und Filme funktionieren. Sein Ansatz, musikalische Geschichten voller Nostalgie zu erzählen, trifft das Herz des Genres.

Während College und Mitch Murder ihr Handwerk durch präzises Songwriting und stilsichere Produktion schärften, öffneten sie das Feld für weitere Künstlerinnen und Künstler, die sich auf ganz eigene Weise mit Synthwave auseinandersetzten.

Von Darksynth bis Dreamwave: Szenestars und ihre Meisterwerke

Das Subgenre Darksynth entstand aus dem Bedürfnis heraus, die dunklen, bedrohlichen Facetten der Synthwave-Welt zu verstärken. Hier ist besonders Perturbator hervorzuheben, dessen Album “Dangerous Days” (2014) zur Blaupause für diese Richtung wurde. James Kent – so der bürgerliche Name – setzt auf verzerrte Synthlines, treibende Bassfiguren und düstere, filmische Atmosphären. Tracks wie “Future Club” und “She Is Young, She Is Beautiful, She Is Next” werden in Filmen, Videospielen und sogar Modenschauen verwendet und zeigen die Vielseitigkeit und Reichweite des Genres.

Carpenter Brut, ein weiterer französischer Ausnahmemusiker, treibt das Konzept von Darksynth noch extremer voran. Mit der “Trilogy” (2015)-Sammlung präsentierte er eine Mischung aus harten Beats, metallischen Soundflächen und verstörenden Melodien. Die Musikvideo-Ästhetik ist geprägt von Action, Gewalt und Horror, inspiriert vom Exploitation-Kino der Achtziger. Besonders der Track “Turbo Killer” wurde durch ein aufwändig produziertes Musikvideo populär – ein Paradebeispiel für die mediale Überlappung von Musik, Video und Kunst innerhalb der Szene.

Das Gegenstück zu Darksynth bildet der weichere Dreamwave. Hier sorgt etwa der US-amerikanische Produzent FM-84 für Aufsehen. Sein Album “Atlas” (2016) steckt voller hymnischer Melodien, die auf Energie und positive Nostalgie setzen. Songs wie “Running in the Night” versprühen Lebensfreude und erinnern an späte Sommerabende, bei denen alles möglich scheint. Gemeinsam mit The Midnight, deren Song “Los Angeles” zu den meistgehörten Stücken des Genres gehört, demonstriert FM-84, dass Synthwave vielfältige Stimmungen abdecken kann.

Diese ausdifferenzierte Bandbreite ist auch Ausdruck einer aktiven, dynamischen Szene, die sich ständig neu erfindet und weiterentwickelt. Ob Clubnächte, Streaming-Playlists oder Computerspiele: Synthwave durchdringt heute zahlreiche Lebensbereiche und hat viele Gesichter.

Soundtracks, Videospiele und das popkulturelle Echo

Abseits der großen Albumveröffentlichungen bleiben Soundtracks ein entscheidender Motor für den Erfolg von Synthwave. Der bereits erwähnte Film “Drive” (2011) gilt als Initialzündung für den Mainstream-Erfolg des Genres. Doch auch das Computerspiel “Hotline Miami” (2012) mit Musik von Künstlern wie Perturbator, Carpenter Brut oder M.O.O.N. stieß auf große Resonanz. Die pulsierende, aggressive Musik ergänzt die Gewaltästhetik des Spiels und zeigt, wie eng neue Medien und Musikproduktion heute verzahnt sind.

Auch Serien wie “Stranger Things” bescherten dem Genre weitere Aufmerksamkeit. Der Score von Kyle Dixon und Michael Stein – beide Mitglieder der Band Survive – orientiert sich an originalen Synthesizer-Sounds der 80er, ohne reiner Retro-Aufguss zu sein. Gerade durch dieses Wechselspiel zwischen Hommage und Innovation hat die Musik einen enormen Wiedererkennungswert.

Gemeinsam mit Filmen, Serien und Games wirken diese Werke als kulturelle Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Sie prägen nicht nur die Art, wie wir Musik hören, sondern auch, wie wir Bildwelten und Sound zusammen denken.

Digitale Communitys und die Evolution der Szene

Nicht zuletzt sind es die digitalen Plattformen, auf denen Synthwave heute lebt und wächst. Streaming-Dienste, Online-Foren und soziale Netzwerke ermöglichen den Austausch über Kontinente hinweg. Seit den 2010er-Jahren veröffentlichen unzählige Artists auf Bandcamp, SoundCloud oder YouTube ihre Tracks. Über Hashtags, Playlists und Sampler wächst die Community täglich weiter.

Diese Internationalität zeigt sich auch in den Schlüsselfiguren der Szene. Künstler aus den USA, Frankreich, Schweden und Australien finden sich in ein und denselben Playlists wieder. Produktionen werden häufiger kollaborativ erstellt, im Home-Studio produziert und digital vertrieben – ganz im Geist der Zeit. Das Genre bleibt damit offen, wandelbar und ein Spiegelbild globaler Popkultur, in der Nostalgie und Zukunftsdrang glänzend miteinander verschmelzen.

Maschinengeflüster und Pixelträume: Die Technik hinter dem Synthwave-Sound

Magische Gerätschaften: Vom Vintage-Synth bis zur Software-Revolution

Betritt man die Welt des Synthwave, fällt sofort eines ins Auge – oder besser: ins Ohr. Der Sound lebt von einer einzigartigen Mischung aus alten und neuen Technologien. Im Herzstück eines jeden Synthwave-Tracks trifft man auf die berühmten analogen Synthesizer der 1980er-Jahre. Instrumente wie der Roland Juno-106, der Yamaha DX7 und der Korg Poly-61 wurden nicht zuletzt wegen ihres warmen, organischen Klangs ausgewählt. Anders als die absolut exakten digitalen Klänge moderner Studiotechnik, erlauben diese Geräte Fehler: Oszillatoren, die leicht schwanken, Rauschen, das wie ein leiser Windhauch im Hintergrund liegt, und der feine Staub vergangener Jahrzehnte, eingefangen in jeder Note.

Viele Musiker suchen gezielt diese “Unvollkommenheiten”, um dem digitalen Zeitalter die Stirn zu bieten. So wird zum Beispiel das lästige Knacken einer kaputten Taste nicht als störend, sondern als charmant empfunden. Mit klassischen Hardware-Synths zu arbeiten, bedeutet immer, sich auf Unvorhersehbares einzulassen – eine Liebeserklärung an das Unperfekte.

Dennoch hat sich die Technik längst weiterentwickelt. Wer heute Musik produziert, kann und muss nicht mehr auf originale, oft teure Vintage-Geräte zurückgreifen. Die sogenannte Emulation hat den Markt revolutioniert: Programme wie die V Collection von Arturia oder der Monark von Native Instruments reproduzieren den Klang alter Legenden virtuell. Diese Software-Synthesizer lassen sich bequem am Laptop steuern, bieten zahllose Anpassungsmöglichkeiten und behalten doch ihren analogen Charakter bei. So treffen Vergangenheit und Zukunft direkt aufeinander – und das Wohnzimmer wird zum Studio.

Der Beat der Zukunft: Drumcomputer und Retro-Drums

Neben den Synthesizern bilden Drumcomputer das Rückgrat des rhythmischen Gerüsts. Einer der berühmtesten Vertreter ist die Roland TR-808. Dieses kompakte Gerät prägte mit seinen synthetischen Bassdrums, Snare-Sounds und den ikonischen Hi-Hats nicht nur Hip-Hop und Pop, sondern wurde durch Synthwave geradezu wiederentdeckt. Die typisch klopfenden Drums, saubere Claps und gelegentlich kratzige Percussions erinnern sofort an den Soundtrack eines alten Arcade-Spiels.

Doch Synthwave lebt nicht allein von den berühmten Oldschool-Drums. Produzenten experimentieren mit einer Vielzahl von Maschinen: Die TR-909 bringt härtere Kicks ins Spiel, während Geräte wie der LinnDrum oder die Oberheim DMX andere Klangfarben einbringen. Hinter all dem steht jedoch ein Ziel: Es soll immer ein Hauch von Nostalgie, das Echo vergangener Nächte und das Gefühl eines frühen Heimcomputers mitschwingen.

Vielfach greifen Künstler heute außerdem auf digitale Nachbildungen dieser Drumcomputer zurück. Mit Sample-Packs, Software-Plugins und eigenen Aufnahmetechniken simulieren sie den rauen Charme der Originale. Viele Sounds werden bewusst durch Bandmaschinen gejagt oder auf Kassetten überspielt, um die für Synthwave typische, verwaschene Klangfarbe zu erzielen. Die Kanten bleiben scharf, die Rhythmen klar, aber alles klingt ein wenig wie durch einen Filter der Erinnerung.

Klangräume erschaffen: Effekte, Verarbeitung und Sounddesign

Den unverwechselbaren Sog des Synthwave erzeugt nicht nur die Auswahl der Instrumente, sondern ganz entscheidend deren Bearbeitung. Effektgeräte und Plugins spielen dabei eine zentrale Rolle. Besonders typisch ist der gezielte Einsatz von Reverb (Nachhall), der jedem Sound Tiefe und Räumlichkeit verleiht. Produzenten erzeugen so das Gefühl, der Synthie schwebe in einer endlosen Halle – ein Sound, der an Filmkulissen der 1980er und Sci-Fi-Welten erinnert.

Auch das Chorus-Effektgerät kommt häufig zum Einsatz. Es vervielfältigt und verschiebt den Originalton leicht, wodurch Flächen besonders breit und lebendig klingen. Ein Klassiker unter den Geräten ist das Boss CE-1, das im Repertoire zahlreicher Musiker nicht fehlen darf.

Wer genau hinhört, bemerkt oft eine gewisse „Patina“ auf vielen Synthwave-Tracks. Diese entsteht manchmal durch bewusst hinzugefügtes Tape-Rauschen oder das Simulieren einer Aufnahme auf Kassette. Moderne Künstler nutzen dazu spezielle Plugins wie das RC-20 Retro Color von XLN Audio, das Störungen, Pitch-Schwankungen und altes Bandrauschen originalgetreu nachbildet. Das Resultat ist eine Musik mit rauem Charme, als stamme sie von einem längst vergessenen Tonband.

MIDI, Computer und die digitale Befreiung

Die eigentliche Revolution im Studio-Alltag kam mit dem MIDI-Protokoll. Dieses 1983 eingeführte Kommunikationssystem verbindet alle Geräte: Synths, Drumcomputer, Effektgeräte und Computer verständigen sich damit problemlos. MIDI machte es erstmals möglich, Notenfolgen exakt festzuhalten und komplexe Arrangements mühelos zu steuern. Im Synthwave ist diese Technik bis heute ein unsichtbarer Motor – im Hintergrund, aber unverzichtbar.

Mit der Digitalisierung der Musikproduktion änderte sich noch mehr. Digitale Audio Workstations (DAWs) wie Ableton Live, FL Studio oder Logic Pro bieten heute nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Musiker können damit eigene Klänge schrauben, Effekte stapeln, Spuren beliebig oft bearbeiten und alles in Echtzeit arrangieren. Die Arbeit am Song ist so flexibel wie nie zuvor.

Cloud-Dienste und Kollaborationstools erlauben es Künstlern, weltweit zusammenzuarbeiten – oft ohne sich jemals persönlich zu begegnen. Die Szene ist international, Projekte entstehen rund um den Globus. So ist es heute nicht ungewöhnlich, dass ein Track in Stockholm beginnt, in Toronto weiterentwickelt und in Tokio gemastert wird.

Visuelle Ästhetik trifft Technik: Von VHS-Gefühl bis Pixelgrafik

Man kann über Synthwave nicht sprechen, ohne die visuelle Dimension zu erwähnen, die eng mit den technischen Methoden verflochten ist. Viele Produzenten erschaffen Soundtracks, die sich nach Neonröhrenlicht, VHS-Flimmern und dem pixeligen Glanz alter Computerspiele anhören. Sie nutzen dabei gezielt Soundmanipulationen, um Nostalgie zu erzeugen.

Das sogenannte Bitcrushing, ein Effekt, der die Auflösung eines Audiosignals künstlich verringert, wird zur Imitation von 8Bit- oder 16Bit-Grafikklängen eingesetzt. So klingt ein moderner Song plötzlich wie der Startscreen eines alten Gameboys oder dem Soundtrack eines alten Farbfernsehers.

Zugleich spiegeln sich technische Stilmittel im Artwork wider: Hyperrealistische Sonnenuntergänge, chromglänzende Sportwagen und geometrische Formen – sie alle stammen aus Software-Tools und Grafikprogrammen. Viele Musiker sind heute selbst Gestalter: Sie entwerfen eigene Cover, Animationsvideos und Visualizer. Ihr Handwerkszeug reicht von klassischen Bildbearbeitungsprogrammen bis zu modernen KI-generierten Videosequenzen.

Produktionspraktiken: Alte Traditionen, neue Wege

Wer einen Synthwave-Hit erschaffen will, vereint handwerkliche Detailverliebtheit mit moderner Produktionslogik. Viele Musiker greifen – trotz aller digitalen Möglichkeiten – immer noch zu stimmenfähigen Hardware-Synths, um originale Sounds einzufangen. Diese werden dann oft mit Plug-ins veredelt und durch virtuelle Effektketten geschickt.

Im weiteren Verlauf entstehen Tracks nach einem klaren Prinzip: Zunächst werden Melodien und Akkordfolgen improvisiert, Basslines programmiert und Drums arrangiert. Erst danach beginnt das eigentliche Sounddesign – das Streben nach dem perfekten, aber doch nicht zu perfekten Klang. Viele Produzenten arbeiten mit sogenannten „Layern“: Mehrere Spuren werden übereinandergelegt, um Flächen noch mächtiger, Basslines noch druckvoller wirken zu lassen.

Besonders typisch im Synthwave ist das „Sidechaining“. Bei dieser Technik wird das Signal eines Instruments (meist der Bass oder eine Synth-Fläche) bei jedem Schlag der Bassdrum automatisch leiser – der berühmte „Pump“-Effekt entsteht. Dieser sorgt für Bewegung, lässt Flächen atmen und schafft Platz für den Rhythmus.

Globale Community und Austausch: Technik verbindet Generationen

Die technische Entwicklung geht im Synthwave Hand in Hand mit einer offenen, globalen Community. Im Internet tauschen sich Produzenten über Plattformen wie YouTube, Discord und Reddit aus, teilen Wissenswerte rund um Sound-Basteln, Presets und Mixing-Tricks. Mit Tutorials, Forum-Threads und offenen Sample-Packs bekommen auch Anfänger einen schnellen Einstieg. So wird der Zugang demokratisiert und das Genre wächst kontinuierlich.

Zugleich inspirieren sich heutige Künstler weltweit gegenseitig. Der zuvor beschriebene Einfluss von John Carpenter und Vangelis bleibt spürbar, doch junge Talente setzen eigene, kreative Akzente – oft auf Basis frei verfügbarer Technik und einem gemeinsamen Faible für den warmen Sound vergangener Zeiten. Die Digitalisierung ermöglicht es ihnen, Werkzeuge einzusetzen, die einst nur Profis vorbehalten waren.

Zukunftsvisionen: Künstliche Intelligenz und neue Standards

Im letzten Jahrzehnt hat Synthwave auch die nächste technologische Schwelle erreicht. Werkzeuge mit künstlicher Intelligenz unterstützen beim Arrangieren, Mastern und Komponieren. KI-gesteuerte Plugins generieren automatisch passende Melodien, helfen bei der Auswahl der richtigen Drum-Sounds oder empfehlen Mix-Einstellungen. Die Kreativität bleibt dennoch in der Hand der Künstler – aber der Werkzeugkasten wächst stetig.

Was früher Wochen im Studio bedeutete, lässt sich heute in wenigen Tagen am Laptop realisieren. Technische Innovationen, offene digitale Strukturen und die Begeisterung für klassische Klangquellen verschmelzen im Synthwave zu einem einzigartigen Stil.

So bleibt das Genre ein spannendes Spielfeld, auf dem Vergangenheit, Zukunft und technische Träume immer wieder neu aufeinandertreffen.

Neon-Gefühle und digitale Sehnsucht: Wie Synthwave das Lebensgefühl einer Generation prägt

Zwischen Nostalgie und Zukunftsvision: Der Ursprung einer digitalen Popkultur

Synthwave ist viel mehr als bloße Klangkunst – es spiegelt ein tief verwurzeltes Bedürfnis wider, Vergangenes neu zu inszenieren und dabei zugleich in die Zukunft zu blicken. Niemand, der jemals einen Song von Mitch Murder oder Kavinsky gehört hat, bleibt unberührt von dieser seltsam vertrauten Atmosphäre: Ein Gefühl, als hätte man Szenen aus einem nie gedrehten Science-Fiction-Film bereits erlebt.

Im Kern trägt Synthwave das Erbe der 1980er-Jahre sichtbar vor sich her. Damals drangen Neonlicht, Arcade-Spiele und die ersten Heimcomputer in den Alltag ein. Filme wie “Blade Runner” und Serien à la “Miami Vice” prägten nicht nur die Optik, sondern auch das Lebensgefühl vieler Jugendlicher zwischen 1980 und 1989. Synthwave wurde Jahrzehnte später zum akustischen Erinnerungsfoto, ein musikalischer Schlüssel zu einer Ära technologischer Aufbruchstimmung.

Doch dieser Rückgriff beschränkt sich nicht auf bloße Kopie. Die heutige Interpretation verbindet Erinnerungen an analoge Technik mit digitaler Präzision. Wo früher Magnetbänder rauschten, erzeugen heute Software-Plugins den gleichen Charme – und transportieren die Wärme vergangener Zeiten ins Digitale.

Screens und Sehnsüchte: Popkultur-Referenzen im Alltag

Die wechselseitige Beziehung zwischen Synthwave und der übrigen Popkultur ist kaum zu überschätzen. Werbung, Grafikdesign und Mode greifen die leuchtenden Farben, kantigen Typografien und futuristischen Visionen der Synthwave-Szene konsequent auf. Urban Outfitters, bekannte Sneaker-Labels und internationale Kunstmessen setzen bis heute auf Vaporwave-Ästhetik und Arcade-Vibes, die ihren Ursprung im Genre haben.

Serien wie “Stranger Things” zeigen eindrucksvoll, welche Kraft in der Verbindung aus nostalgischen Sounds und Retro-Optik steckt. Die Titelmelodie, komponiert von Kyle Dixon und Michael Stein, setzt auf klassische Synthesizer und erinnert an die elektronische Musik, die Synthwave heute maßgeblich inspiriert. Solche Popkultur-Momente haben das Genre in die Wohnzimmer und auf die Playlists einer neuen Generation gebracht.

Der Einfluss reicht bis in die Computerspielewelt: Titel wie “Hotline Miami” und “Far Cry 3: Blood Dragon” hüllen Spieler in pulsierende, elektronische Klangwelten, die perfekte Beispiele für gelungene Synthwave-Integration bieten. Für viele Fans verschmilzt so der Alltag mit einer Retro-Fiktion, in der alles möglich scheint.

Tech-Kids und Nostalgiker: Die Community zwischen Internet und Realität

Im Herzstück der Synthwave-Kultur steht eine offene, digitale Gemeinschaft. Während sich klassische Musikgenres über lokale Szenen und Treffen verbreiteten, wächst Synthwave vor allem in den Tiefen sozialer Netzwerke und globaler Plattformen. Soundcloud, Bandcamp oder spezialisierte YouTube-Kanäle wie NewRetroWave geben jungen Produzenten und Hörerinnen eine Bühne, die keine Grenzen kennt.

Es entstehen Foren, Discord-Server und Subreddits, in denen sich Grafikdesigner, Videokünstler, Cosplayer und Musiker austauschen. Gemeinsame Projekte werden über den halben Globus hinweg geplant. Was als Hobby beginnt, entwickelt sich schnell zur Szene mit festen Ritualen: Release-Partys, hochwertige Merchandise-Kollektionen und limitierte Vinyl-Editionen zählen für viele genauso dazu wie das Basteln von VHS-inspirierten Musikvideos.

Die Community lebt von Vielfalt und Inklusivität. Anders als bei traditionellen Musikrichtungen reichen ein Zugang zum Internet und eine Affinität für Retro-Ästhetik, um mitzumachen. So entstehen ständig neue Künstlernamen, Collabs und Subgenres – etwa Darksynth oder Dreamwave –, die durch ihren speziellen Sound und eigene Insider-Jargons das bunte Spektrum erweitern.

Digitale Rebellion: Synthwave als Gegenentwurf zur Perfektion

Ein prägnanter Aspekt der Synthwave-Bewegung ist ihr Verhältnis zur modernen Perfektionskultur. Während viele zeitgenössische Pop-Produktionen auf makellose Technik und Autotune-Optimierung setzen, kultiviert Synthwave gezielt Ecken und Kanten. Das Knistern einer alten Kassette, das minimale Tempo einer Drum Machine – all das macht den Unterschied und erzeugt einen bewussten Bruch zur Slickness des Mainstreams.

Für viele Musiker bedeutet dies auch, altes Equipment zu retten und aufzuwerten: Analoge Geräte werden restauriert, Vintage-Synthesizer nachgebaut oder als Download-Emulation auf moderne Laptops gebracht. So entsteht bewusste Imperfektion, ein hörbarer Protest gegen glatte Perfektionserwartungen und den industriellen Einheitsklang. Synthwave wird somit zur musikalischen Selbstermächtigung: Jeder kann teilnehmen, niemand muss ein Profi sein.

Die Rückbesinnung auf das scheinbar Überholte eröffnet neue Freiräume für Kreativität. Fehler werden nicht versteckt, sondern zu Stilelementen erhoben. Dieser Ansatz macht Synthwave auch für Künstlerinnen aus anderen Bereichen attraktiv, etwa für Mode-Designer oder Illustratoren, die eine bestimmte “Handschrift” suchen.

Globale Retro-Bewegung: Synthwave als Spiegel des digitalen Zeitalters

Obwohl Synthwave häufig mit den USA und Europa verknüpft wird, sind Künstler und Anhänger heute weltweit aktiv. In Ländern wie Japan, Brasilien oder Russland entstehen eigenständige Szenen, die den Grundcharakter aufgreifen und mit lokalen Einflüssen anreichern. Die optischen Elemente der Neon-Lichter von Tokio, die Ästhetik klassischer Mecha-Animes oder die Melancholie russischer Großstadtlandschaften finden so Eingang in internationale Produktionen.

Fehlt es auf der einen Seite an direkten Pop- oder Subkulturwurzeln, gleichen vielerorts digitale Kommunikationswege diese Lücke aus. Plattformen wie Twitter, Instagram oder TikTok laden dazu ein, gemeinsam neue Trends auszuprobieren – von der Gestaltung futuristischer Stadtbilder bis hin zu Fashion-Looks, die eindeutig Synthwave-inspiriert sind.

Die wechselseitige Inspiration zwischen Ost und West, Nord und Süd, verleiht dem Genre eine außergewöhnliche Dynamik. Gerade diese Offenheit sorgt dafür, dass das Genre sich fortlaufend weiterentwickelt und jedem einen Einstieg in die Klangwelten bietet – unabhängig von Herkunft oder Sprache.

Medienwelt und Alltagskultur: Wie Synthwave unser Sehen, Hören und Erleben verändert

Die Verbreitung der Synthwave-Ästhetik bleibt nicht auf Musik beschränkt. Wer heute durch die Straßen größerer Städte läuft, begegnet an jeder Ecke dem Retro-Design: Leuchtreklamen in Pink und Türkis, Computerspiele mit pixeligen Grafiken, Mode im 80er-Stil und Instagram-Filter, die an analoge Kameras erinnern.

Auch in der visuellen Kunst hat das Genre deutliche Spuren hinterlassen. Plattencover, Poster und digitale Collagen setzen gezielt auf Elemente wie Laser, holografische Schriftzüge und Science-Fiction-Motive. Für viele junge Kreative wird Synthwave damit zur Kindheitserinnerung und Trendschmiede in einem.

Selbst der Alltag verändert sich: Menschen dekorieren ihre Arbeitsplätze mit kleinen Neonlampen, gestalten Profile mit passenden Avataren oder feiern sogar Geburtstage im 80er-Look. Aus reiner Musik wird so ein Lebensstil, der Generationen verbindet und neue wie alte Medien geschickt verknüpft.

Generationenübergreifende Brücken: Erinnern und Neu-Entdecken

Besonders spannend ist die Verbindung zwischen Jung und Alt. Für ältere Hörerinnen und Hörer löst Synthwave Kindheitserinnerungen aus – sie erleben die Musik als authentische Rückkehr in die analoge Vergangenheit. Jüngere Generationen nehmen die Klänge dagegen als etwas Frisches, Unverbrauchtes wahr, das sie mit ihren eigenen digitalen Tools formen und weiterentwickeln.

Oft sitzen Vater und Tochter gemeinsam am Laptop und basteln ihre ersten Tracks; ein älterer Bruder gibt Tipps für den idealen Arpeggiator oder das erste selbstgebastelte Musikvideo. Diese Austauschprozesse sorgen dafür, dass sich Synthwave als generationsübergreifender Treffpunkt etabliert – ein seltener Glücksfall in der ansonsten oft fragmentierten Welt der Popkultur.

Fazitloses Fortbestehen: Synthwave zwischen Massenphänomen und Nischenkult

Während große Festivals, internationale Netflix-Hits und Designer-Kollektionen das Genre immer wieder ins Rampenlicht holen, hält sich zugleich eine starke Nischenkultur. Für viele bleibt Synthwave ein geheimer Zufluchtsort: ein digitales Fenster in eine andere Zeit, die es so vielleicht nie gab, an die man sich aber stets erinnern möchte.

So wächst das Genre weiter, dehnt seine Grenzen aus und bleibt dabei doch immer klar erkennbar – dank gemeinsamer Werte, geteiltem Lebensgefühl und einer Ästhetik, die keine Jahreszahl braucht, um aktuell zu bleiben.

Von Laserlicht und Leinwandträumen: Die Bühnenwelt des Synthwave

Neonlicht meets Bühne: Wie Synthwave Live-Erlebnisse neu erfindet

Wer Synthwave nur als Studioprodukt wahrnimmt, übersieht einen entscheidenden Aspekt: die magische Kraft seiner Live-Auftritte. Schon allein das Publikum verrät, wie besonders diese Szene ist. Überall sieht man Menschen, deren Kleidung an die 1980er-Jahre erinnert – Neonjacken, Stirnbänder, glänzende Trainingsanzüge. Doch damit beginnt erst das Erlebnis. Sobald die Saaltür hinter einem zufällt, taucht man ein in eine Welt aus Farben, Sehnsucht und pulsierenden Klängen.

Synthwave-Konzerte unterscheiden sich von klassischen Pop- oder Rock-Shows durch ihre audiovisuelle Inszenierung. Stroboskoplichter wechseln sich mit Laserstrahlen ab, animierte Visuals tanzen auf Großleinwänden. Die Bühne verwandelt sich oft in ein Kunstwerk aus digitalen Retro-Motiven, das direkt aus einer alten Arcade-Halle stammen könnte. Diese Bildwelten fungieren nicht nur als bühnentechnische Dekoration – sie greifen die vielschichtige Nostalgie des Genres auf und machen sie für das Publikum sicht- und spürbar.

Von der Bedroom-Production zur großen Bühne: Der Sprung ins Rampenlicht

Der Weg vieler Künstler beginnt unscheinbar – im Schlafzimmer vor dem Laptop oder mit verstaubtem Vintage-Equipment auf dem Schreibtisch. Doch wie schlagen sie die Brücke zwischen intimer Studioarbeit und eindrucksvoller Live-Show? Die Antwort liegt nicht nur in der Technik, sondern auch in einer neuen Art musikalischer Performance: Traditionelle Instrumente treten oft in den Hintergrund und machen Platz für einen Mix aus elektronischer Hardware, Laptops und MIDI-Controllern.

Ein prägnantes Beispiel liefert Kavinsky, dessen Auftritte das audiovisuelle Erbe von Filmen wie “Drive” (2011) aufgreifen. Er spielt nicht an Gitarren oder Schlagzeugen, sondern orchestriert einen Soundteppich aus Samples, Sequenzen und Effekten. Die Kunst besteht darin, diese digitalen Bausteine durch gekonnte Live-Manipulation so spannend zu inszenieren, dass ein echter Konzertcharakter entsteht. Loopgeräte ersetzen dabei das klassische Schlagzeugsolo, während Synthesizerläufe live moduliert werden. So verschwimmen die Grenzen zwischen Konzert und Performance-Kunst.

Das Publikum als Mitgestalter: Interaktive Live-Erfahrungen

Im Unterschied zu anderen Genres spielen die Fans eine besonders aktive Rolle. Bei vielen Synthwave-Events steht nicht nur Zuhören auf dem Programm, sondern echtes Miterleben. Das beginnt schon beim Dresscode, der die Atmosphäre prägt, und endet nicht selten bei spontan gemeinsam organisierten Tanzaktionen vor der Bühne. Gerade auf Festivals wie dem französischen Retro Future Fest oder bei Clubnächten in London, Berlin oder Los Angeles wird diese Interaktion zum zentralen Bestandteil.

Ein weiteres Beispiel ist das gezielte Einbinden von sozialer Medien-Technik. Künstler wie Mitch Murder oder Gunship starten während ihrer Sets Live-Streams, holen Fan-Zuschriften in die Show oder reagieren auf Publikumswünsche. Das Publikum ist nicht nur Beobachter, sondern gestaltet das Erlebnis mit. Diese Dialogbereitschaft unterscheidet Synthwave maßgeblich von der Distanz, die sonst in elektronischer Musik oft besteht.

Technologie trifft Showtime: Auftritte zwischen Maschinenpark und Nostalgie

Das Bühnenbild vieler Synthwave-Acts gleicht einem Technikmuseum, in dem Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen. Es ist keine Seltenheit, dass sich analoge Instrumente wie ein Roland Juno-106 neben modernen Computern und Controllern finden. Häufig stehen Retro-Röhrenfernseher, Kassettenrekorder oder alte Gaming-Konsolen als Deko auf der Bühne, um die visuelle Rückbezüglichkeit bis ins Detail zu treiben.

Doch die Technik bleibt nicht Staffage. Performer nutzen Live-Sampling, um einzelne Klänge im Moment zu verändern und Songs immer wieder neu zu formen. So entstehen im Konzert Unikate, die das Publikum nur ein einziges Mal erleben kann. Diese technische Flexibilität verlangt höchste Präzision: Musiker:innen bereiten Playbacks sorgfältig vor, schichten Tracks live übereinander und jonglieren mit Klangfarben und Effekten. Hier zeigt sich der Einfluss der zuvor beschriebenen Geräte und Emulationen – wie diese nicht nur im Studio, sondern auch auf der Bühne eine tragende Rolle spielen.

Cineastische Inszenierungen und Live-Remixe: Grenzenlose Kreativität

Ein zentrales Merkmal moderner Synthwave-Auftritte ist der oft filmische Charakter der Shows. Viele Acts verzichten bewusst auf Gesang oder klassische Bühneninteraktion und setzen stattdessen auf eine Verschmelzung von Musik und Visuals. Projektionen von Neonlandschaften, stilisierte Science-Fiction-Filmsequenzen oder abstrakte Animationen schaffen eine immersive Welt, die an große Kinoproduktionen erinnert. Gerade Hip-Hop-Artists wie Perturbator nutzen dieses Gestaltungsmittel, um ihre düsteren, kraftvollen Tracks als Hörfilm zu präsentieren.

Im internationalen Vergleich hat sich diese Bildsprache verselbstständigt. In Japan, Frankreich und Nordamerika finden Synthwave-Partys heute oft als “Silent Disco” statt: Über Kopfhörer genießen Zuhörer individuell abgemischte Sets, während sie sich zwischen leuchtenden Installationen, VR-Brillen und Arcade-Automaten bewegen. So entsteht ein neues, immersives Event-Format, das klassische Live-Musik mit digitaler Erlebniswelt verbindet.

Vom Underground zum globalen Spektakel: Lokale und weltweite Eventkultur

Anfangs blühte die Szene im Untergrund, in kleinen Clubs und privaten Partys auf. Dort wurde eine Community geschaffen, in der jeder willkommen war, der den Klang und die Ästhetik der Synthwave-Welt liebte. Heute begegnet man dem Genre auf internationalen Bühnen: Vom Berghain in Berlin bis zum Hollywood Palladium in Los Angeles. Zahlreiche Festivals, etwa das Outland Toronto oder das Retro Future Fest Paris, haben sich ganz der Neon-Ära verschrieben. Nationale und internationale Stars präsentieren dort ihre neuesten Produktionen, während Fans aus aller Welt Pilgerfahrten unternehmen, um ihren Idolen live zu begegnen.

Diese Entwicklung zeigt, wie rasant sich die Live-Kultur von einem Nischenphänomen zur weltweiten Szene gewandelt hat. Besonders pandemiebedingt erlebten Synthwave-Konzerte im digitalen Raum einen Boom: Zahlreiche Künstler setzten auf gestreamte Clubnächte, digitale Events mit Chat-Interaktion und eigens gestaltete Online-Welten. In diesen virtuellen Räumen verschwimmen geografische Grenzen, und jeder Fan – ob in Tokio, London oder Rio – kann Teil des Erlebnisses werden.

Gemeinschaft und Identität: Die soziale Dimension der Synthwave-Events

Die Bühnenkultur im Synthwave dreht sich nicht nur um Musik, sondern auch um ein geteiltes Lebensgefühl. Viele Besucher:innen berichten davon, dass sie sich verstanden, akzeptiert und ein Teil von etwas Größerem fühlen. Die Veranstaltungen gelten als sichere Räume, in denen Vielfalt und Individualität nicht nur toleriert, sondern gefeiert werden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Fremde ins Gespräch kommen, gemeinsame Erinnerungen an Kindheit, Videospiele oder Filme austauschen und Freundschaften knüpfen, die weit über die Konzertnacht hinausreichen.

Dazu trägt auch der DIY-Gedanke des Genres bei: Viele Fans organisieren eigene “Synthwave Nights” in kleinen Bars, bespielen soziale Netzwerke mit Collagen, Veranstaltungsplakaten oder selbst produzierten Remixen. Diese Eigeninitiative hat zu einer globalen Bewegung geführt, in der jede und jeder Teilhaber am kulturellen Austausch sein kann – unabhängig von Herkunft oder Sprache.

Herausforderungen und Visionen: Die Zukunft der Synthwave-Bühne

Mit dem wachsenden Erfolg der Szene steigen auch die Ansprüche an Technik und Ästhetik. Veranstalter tüfteln an neuen Sound- und Lichtkonzepten, Künstler:innen stellen sich dem Spagat zwischen digitalem Fortschritt und analoger Wärme. Die große Frage bleibt: Wie lässt sich der einzigartige Retro-Spirit bewahren, während gleichzeitig neue Innovationen Einzug halten? Für viele Acts ist klar, dass die Zukunft nicht allein im technischen Fortschritt liegt, sondern in der verbindenden Kraft echter Live-Erlebnisse.

Internationale Kollaborationen sorgen für kreative Impulse: So treten Musiker aus verschiedenen Ländern gemeinsam auf und verschmelzen lokale Einflüsse mit weltweiten Trends. Egal, ob in einer kleinen Kellerbar in Helsinki, einem Festivalzelt am Pazifik oder bei einem globalen Livestream aus New York – überall spürt man den Herzschlag einer Szene, die immer wieder Grenzen überwindet und sich neu erfindet.

Zwischen VHS-Flimmern und Weltenwandel: Die Reise des Synthwave durch Dekaden

Die Geburtsstunde in pixeligen Schatten: Frühe Einflüsse und erste Impulse

An einem beliebigen Abend im Jahr 1982: Das Flackern einer VHS-Kassette taucht ein Jugendzimmer in flirrendes Licht. Während draußen Autos mit eckigen Karosserien vorbeifahren, brummen drinnen elektronische Klänge aus ersten Heimcomputern. In diesen Jahren formiert sich die DNA des späteren Synthwave. Damals sind es Pioniere wie Vangelis mit seinem Soundtrack zu “Blade Runner” oder Jan Hammer durch das Markenzeichen von “Miami Vice”, die eine musikalische Blaupause hinterlassen, ohne es zu wissen. Elektronik-Tracks auf Kassetten, TV-Serien-Intros und Filmszenen werden zu Erinnerungsankern einer Generation.

Doch die eigentliche Musikrichtung namens Synthwave entsteht erst viel später. Die frühen 1980er-Jahre liefern vor allem visuelle und klangliche Referenzpunkte. Ästhetische Eckpfeiler wie Neonfarben, Arcade-Spiele, Werbespots und die damals revolutionäre Mischung aus analoger Technik und digitalen Träumen werden zu Symbolen, die das Genre später aufgreift. In dieser Ära ist elektronische Musik zwar längst eine internationale Bewegung – doch ein klar abgegrenzter Stil, wie man ihn heute bei Synthwave kennt, wächst erst durch Retrospektive und digitale Vernetzung heran.

Zwischen Retro-Sehnsucht und digitaler Vernetzung: Die Entstehung des Genres in den 2000ern

Der eigentliche Startpunkt des Synthwave lässt sich auf das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends datieren. In Foren und auf Myspace entdecken junge Musiktüftler ihre gemeinsame Leidenschaft für Retro-Sounds und digitale Nostalgie. Während globale Pop-Hits dem Sound der Gegenwart folgen, wachsen in kleinen Ecken des Internets Communities heran, die sich auf analoge Synthesizer, knallige Cover-Ästhetik und Videoästhetik der 1980er zurückbesinnen.

Kavinsky aus Frankreich setzt 2006 mit dem Track “Testarossa Autodrive” einen Meilenstein. Sein rauer, basslastiger Sound, vermischt mit den ästhetischen Codes klassischer Konsolenspiele und Neon-Autos, etabliert eine der bekanntesten Klangsignaturen des Genres. Zeitgleich veröffentlichen Künstler wie Mitch Murder, Perturbator und Com Truise international vielbeachtete Werke und liefern die Bausteine für die heute typischen Synthwave-Klänge: druckvolle Drums, analoge Leads und breite Flächen, die wie ein Soundtrack für imaginäre Filme wirken.

Entscheidend für diese Entwicklung ist die Demokratisierung der Musikproduktion. Dank Software-Emulationen und günstigen Interfaces entstehen hunderte Tracks in Schlafzimmerstudios. Die Community lebt von Austausch und Remix-Kultur. YouTube-Kanäle wie NewRetroWave und Blogs wie Vehlinggo bündeln die kreative Energie der Szene, führen Musikerinnen und Hörerinnen weltweit zusammen und machen den Begriff Synthwave zum Sammelbecken einer ganzen Bewegung.

Soundtrack einer Generation auf Reisen: Einfluss von Film, Gaming und Popkultur

Der Aufschwung in den 2010er-Jahren wäre kaum denkbar ohne die Wechselwirkung zwischen Musik und anderen Medien. Die Ästhetik der Videospielkultur – von “OutRun” über “Contra” bis zu “F-Zero” – schlägt sich maßgeblich in Coverdesign, Songtiteln und Videos nieder. Fans erleben die Musik selten losgelöst; sie taucht als Hintergrund in Retro-Games, Kurzfilmen oder YouTube-Videos auf.

Einen regelrechten Popularitätsschub bringt das Jahr 2011. In diesem Jahr verwendet Nicolas Winding Refn für seinen Kultfilm “Drive” zahlreiche Titel aus dem noch jungen Genre. Tracks wie “Nightcall” von Kavinsky werden zum Soundtrack urbaner Sehnsucht, spiegeln aber auch die Alltäglichkeit digitaler Lebenswelten wider. Schlagartig rücken Synthwave-Produktionen ins Blickfeld eines größeren Publikums und eröffnen neue Möglichkeiten der künstlerischen Vernetzung. Plötzlich liegen Playlists, Visuals und Remixes nur noch einen Klick voneinander entfernt.

Mit der Veröffentlichung von Indie-Spielen wie “Hotline Miami” verschmelzen Gaming und Sound erneut. Der pulsierende, oft hypnotische Soundtrack von Künstlern wie Perturbator wird ebenso prägend, wie die Pixelgrafik – und zeigt: Synthwave ist kein Museumsstück, sondern ein lebendiger, sich ständig verändernder Stil. Die Musik begleitet Autofahrten, Stadtspaziergänge, Workout-Sessions oder nächtelanges Zocken.

Evolution der Klangfarben: Innovationen, Subgenres und globale Einflüsse

Im Verlauf der 2010er-Jahre entwickelt Synthwave aus seiner Nische heraus eine beeindruckende stilistische Vielfalt. Erste Ableger entstehen: Dark Synthwave setzt auf düster-verzerrte Klanglandschaften und greift Einflüsse von Industrial und EBM (Electronic Body Music) auf. Dreamwave hingegen legt mehr Wert auf sanfte Flächen, verträumte Melodien und sphärische Sounds. User auf Plattformen wie Bandcamp kuratieren eigene Subgenre-Listen, schaffen Überschneidungen zu verwandten Stilen wie Vaporwave, Retrowave und Nu-Disco.

Die Szene wird gleichzeitig international. Während viele Pioniere aus Frankreich, Schweden oder den USA stammen, etablieren sich nach und nach Künstler*Innen aus Australien, Japan und Südamerika. Jeder bringt regionale Perspektiven und spezifische Assoziationen in den Mix ein. In Japan etwa verbinden Musiker oft Synthwave mit lokalen Anime-Soundtraditionen. In Südamerika erscheinen rhythmischere, teilweise tropische Einschläge, die das Genre um neue Farben bereichern. Diese Öffnung lässt *Synthwave* organisch wachsen – nicht als starres Revival, sondern als lebendige internationale Bewegung.

Technologie und Alltag verbinden sich: Neue Medien und das zweite Leben des Genres

Ende der 2010er und in den 2020er-Jahren verschiebt sich der Schwerpunkt von der reinen Musikproduktion hin zu multimedialer Inszenierung. Soziale Netzwerke, Streamingdienste und Videoportale treiben die Verbreitung weiter an. Trends wie Lo-Fi Beats und visuelle “Synthwave Cities”-Loops auf Plattformen wie Twitch oder YouTube schrauben die Zugriffzahlen in die Millionenhöhe. Musik wird hier zum atmosphärischen Begleiter für Alltag und Arbeit, nicht nur als Hauptattraktion.

Ein auffälliges Merkmal ist die Verbindung von Musik mit visuellen Elementen, etwa in Form von animierten Stadtlandschaften, künstlichen Sonnenuntergängen und digitalem Regen. Das Genre verschmilzt mit Memes und Onlinetrends – mehr als jeder andere Musikstil dieser Zeit. Synthwave bietet damit einen ständig verfügbaren Sehnsuchtsraum, dem man jederzeit entkommen kann: morgens am Bahnsteig, abends beim Lernen oder nachts im Chat mit Freund*innen weltweit.

Einige Künstler wagen zudem den Sprung in den Mainstream oder experimentieren mit Popstrukturen, Vocals und Crossover-Genres. So entstehen Chart-Erfolge und Kollaborationen quer durch Pop, Hip-Hop und sogar Metal. Die ursprüngliche Sehnsucht nach dem “gefühlten Gestern” wird dabei immer wieder neu verhandelt – und dient neuen Hörer*Innen als Einstieg in eine klangliche Parallelwelt.

Veränderungen im Selbstverständnis: Von der Nerd-Nische zur globalen Identität

Mit den Jahren verändert sich auch das Selbstbild der Szene grundlegend. Was einst vor allem als nerdiges Hobby für Liebhaber alter Konsolenspiele und VHS-Kassetten galt, wächst zu einer weltweiten Bewegung heran. Neue Festivals wie das “Outland” in London oder das “Synthwave Night” in Los Angeles zeigen, wie die Szene sicht- und erlebbar wird. Lokale Gruppen gründen eigene Partys und Netzwerke, Tourneen führen Acts auf verschiedene Kontinente.

Trotz technischer Fortschritte bleibt die Liebe zur analogen Unvollkommenheit erhalten. Viele Künstler*innen verbinden heute modernste Produktionstechniken mit erkennbaren Vintage-Sounds und schaffen damit eine ganz eigene Ästhetik. Synthwave bleibt so ein Raum für Experimente, Individualität und gemeinschaftliches Erleben abseits schnelllebiger Trends.

Mit jeder neuen Dekade schreiben Musiker*innen die Geschichte des Genres weiter, loten Grenzen aus und öffnen neue Türen: vom Schlafzimmerstudio in Tokio bis zu den Festivalbühnen Berlins und Buenos Aires. Eins steht fest: Die Evolution des *Synthwave* erzählt die Geschichte einer globalen Generation zwischen Nostalgie, Fortschritt und dem nie endenden Traum von der perfekten Klanglandschaft.

Neon-Spuren und Zukunftsvisionen: Das bleibende Echo des Synthwave

Von Untergrundkult zu Stilprägend – Wie Synthwave neue Klangwelten erschuf

In den frühen 2000er-Jahren galt Synthwave noch als musikalischer Außenseiter – eine Nische, die vor allem Internet-Foren und Streaming-Plattformen wie Bandcamp oder SoundCloud belebten. Was damals nach einem kurzlebigen Retro-Trend aussah, entwickelte sich binnen weniger Jahre zum globalen Phänomen, das längst über die Grenzen seiner ursprünglichen Szene hinausstrahlt.

Zahlreiche heutige Musikrichtungen greifen stilistische Elemente des Synthwave auf. Insbesondere in der Popmusik und in elektronischen Subgenres wie Electro Pop und Retrowave begegnet man typischen Synth-Flächen, treibenden 808-Drums und glitzernden Arpeggios. Weltweit holen Produzenten jene Klangfarben zurück, die ursprünglich von Pionieren wie Mitch Murder, Perturbator oder Kavinsky geprägt wurden. Damit markiert Synthwave eine der seltenen Bewegungen, die vor allem durchs Internet wachsen und sich trotzdem dauerhaft im kollektiven Bewusstsein verankern.

Auch abseits der eigentlichen Szene hinterlässt das Genre bleibende Spuren. So werden Werbespots, TV-Intros und selbst Computerspiele immer häufiger mit Synthwave-Elementen unterlegt, um gezielt Nostalgie zu erzeugen. Dieser strategische Rückgriff auf Sounds aus den 1980ern steht sinnbildlich für die breitenwirksame Anziehungskraft digitaler Retro-Musik.

Digitale Zeiten, neue Popikonen – Das Comeback des Analogen als Statement

Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Synthwave-Vermächtnisses ist seine Ästhetik – klar geprägt von der Sehnsucht nach einer überschaubaren, farbenfrohen Vergangenheit. Doch diese Auswahl ist alles andere als reiner Eskapismus: Moderne Künstlerinnen und Künstler setzen bewusst auf analoge Klänge als Zeichen gegen die Beliebigkeit des digitalen Zeitalters. Wer heute einen Track von Carpenter Brut oder Gunship hört, spürt eine Mischung aus Vertrautheit und Verfremdung: Die Klangwelt erinnert an alte Kinofilme, ist aber hochmodern inszeniert.

Viele junge Musikerinnen und Musiker nutzen gezielt Vintage-Synthesizer oder digitale Emulationen der Originalinstrumente, um Authentizität zu erzeugen. Gerade die Wechselwirkung von traditionellem Equipment und innovativer Studiotechnik sorgt dafür, dass Synthwave sowohl als Soundtrack zur Nostalgie wie als Ausdruck von Fortschritt erlebt wird.

Besonders bemerkenswert: Während klassische Pop- oder Rockmusik oft mit klar umrissenen Stars verbunden war, entstehen im Synthwave neue Formen von Popikonen. Künstler wie The Midnight treten nicht nur in großen Hallen auf, sondern kultivieren ihre Reichweite über soziale Medien, Streamingplattformen und virtuell vernetzte Fangemeinden. Die Szene wächst dabei ganz ohne die Strukturen großer Plattenfirmen – echte Graswurzelkultur im Zeitalter digitaler Netzwerke.

Kino, Gaming, Mode – Synthwave als kulturelles Gesamterlebnis

Wohl kein elektronisches Genre hat sich so entschieden mit anderen Kunstformen verbunden wie Synthwave. Die Nähe zu filmischen und visuellen Medien ist von Beginn an Grundpfeiler der Szene. Schon der Soundtrack von “Drive” (2011) mit Stücken von Kavinsky legte den Grundstein für eine Welle von Neo-Retro-Cinema, bei der pulsierende Synthesizer-Klänge und neongetränkte Bilder Hand in Hand gehen.

Heute prägen Synthwave-Tracks das Klangbild vieler Indie- und Mainstream-Filme, von internationalen Blockbustern bis hin zu Serienproduktionen wie “Stranger Things”. Die Musik wirkt wie ein Portal zurück in eine Zeit, die nie ganz weg war. Dieses Wechselspiel aus Sehen und Hören macht das Genre zum unverzichtbaren Teil digitaler Popkultur.

Darüber hinaus spielen Videospiele eine entscheidende Rolle im öffentlichen Bild des Genres. Titel wie “Hotline Miami”, “Far Cry: Blood Dragon” oder der in der Gaming-Szene ikonische Soundtrack von “Katana ZERO” bauen nicht nur auf Synthwave als akustisches Markenzeichen, sondern tragen selbst aktiv zur Verbreitung bei. Für viele Gamer sind diese Klänge fester Bestandteil ihrer Freizeitkultur – vertraut, inspirierend und kreativitätsfördernd zugleich.

Mode und Lifestyle haben die Ästhetik des Synthwave ebenfalls adaptiert. Von Grafiken auf T-Shirts bis hin zu eigenen Modelinien: Das Spiel mit Neonfarben, Vektorgrafiken und virtuellen Landschaften zieht sich durch Mode, Design und Social Media. Wer beispielsweise auf Instagram nach #synthwave #retrowave sucht, begegnet weltweit einer vernetzten Szene, die ihren Stil wie ein digitales Tattoo trägt.

Von Internet-Meme bis Rebellion: Die subkulturelle Kraft des Genres

Was auf den ersten Blick wie ein Spiel mit Klischees wirkt, entfaltet bei genauerem Hinsehen einen subversiven Kern. Synthwave nutzt Ironie und bewusste Übersteigerung – etwa durch überzogene Sci-Fi-Looks oder bewusst künstlich gehaltene Songtitel –, um sich von der Ästhetik des Mainstreams abzugrenzen. Musikerinnen und Musiker nehmen gängige Popkultur-Symbole, verdichten sie und übertragen sie ins Heute. Dabei wird nicht nur Vergangenheit zitiert, sondern auch kritisch hinterfragt.

Ein gutes Beispiel bietet das Künstlerkollektiv Power Glove, das mit seinen Tracks und Auftritten gezielt auf Motive der 1980er-Jahre-Actionfilme zurückgreift. Diese Überhöhung wird zum Statement gegen musikalische Einheitskost und beliebigen Retro-Konsum. Die Fans nehmen diese Haltung dankbar auf – Synthwave-Konzerte sind genauso Orte für Gemeinschaft wie für Individualität.

Die Meme-Kultur, die sich parallel im Internet entwickelnde Grafikwelle und die nonkonforme Art der Szene zeigen: Synthwave ist mehr als Rückspiegel-Kunst. Es ist Ausdruck einer Generation, die sich ihren eigenen Raum zwischen Erinnerung, Provokation und Selbstironie schafft.

Nachhaltiger Wandel in Musikproduktion und Digitalwirtschaft

Die größte Innovation des Synthwave liegt vielleicht im technischen wie wirtschaftlichen Feld. Im Gegensatz zu traditionellen Genres werden die meisten Synthwave-Tracks komplett digital und häufig im eigenen Heimstudio produziert. Dies erlaubt Individuen aus aller Welt, unabhängig von größeren Musikfirmen, eigene Werke zu schaffen und zu verbreiten.

Plattformen wie YouTube, Spotify oder Bandcamp wurden zum wichtigsten Vertriebsweg. Hier können auch kleinere Künstlerinnen und Künstler echte Communitys aufbauen, Fanartikel anbieten und sogar Live-Streams veranstalten. Die Szene zeigt, dass Professionalisierung und kreative Freiheit keine Gegensätze sein müssen – vielmehr haben sie sich im Synthwave gegenseitig beflügelt.

Zudem kommen technische Innovationen bei der Klangproduktion: Mit Software-Instrumenten ahmen Musikerinnen und Musiker den Klang alter Analog-Synthesizer täuschend echt nach. Gleichzeitig bieten sie neue Möglichkeiten – wie etwa komplexere Arrangements, Echtzeit-Kollaboration und schnelles internationales Networking. Der zuvor beschriebene Wandel von der Bedroom-Production zur globalen Bewegung wurde dadurch überhaupt erst möglich.

Internationale Verbindungen und das neu entdeckte Gemeinschaftsgefühl

Die Synthwave-Community kennt keine nationalen oder geografischen Grenzen. Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Herkunft prägen das Erscheinungsbild der Szene. Während in Ländern wie Frankreich (Kavinsky, Carpenter Brut) oder den USA (The Midnight, Gunship) bedeutende Vertreter zu finden sind, entstehen gleichzeitig im Untergrund lokaler Szenen neue Stile.