Digitaler Glanz und Retro-Faszination: Der Zauber des Vaporwave

Vaporwave kombiniert nostalgische Klänge aus den 1980ern und 1990ern mit elektronischen Soundcollagen, satten Synthesizern und gezielten Verzerrungen. Das Genre nutzt Alltagsgeräusche, Werbemelodien und Lo-Fi-Ästhetik, um eine einzigartige, ironisch gebrochene Klangwelt zu erschaffen.

Zwischen Werbebildern, Pixelträumen und Internet-Rebellion: Wie Vaporwave entstand

Die Wurzeln der Nostalgie: Späte 1980er, frühe 1990er und die Ära digitaler Verlockung

Die Geburtsstunde von Vaporwave lässt sich nicht an einem einzigen Tag festmachen, sondern entspringt einem Geflecht kultureller, technischer und gesellschaftlicher Strömungen. Um die Frühgeschichte dieses Genres zu begreifen, muss man zuerst einen Blick auf die Welt der späten 1980er und frühen 1990er Jahre werfen. Diese Zeit war geprägt von der Verbreitung neuer Technologien, dem Boom der Unterhaltungsindustrie und einer Alltagskultur, die stärker denn je von Werbung, Medien und Konsum beeinflusst wurde.

Persönliche Computer hielten Einzug in immer mehr Haushalte, die ersten Spielkonsolen und Home-Entertainment-Systeme veränderten das Medienverhalten ganzer Generationen. Musik war allgegenwärtig – aus Ghettoblastern, Walkman-Kopfhörern und erstmals auch aus elektronischen Geräten, die mitSynthesizern experimentierten. Gleichzeitig durchzogen Werbe-Jingles, ausladende TV-Intros und Supermarktklänge den Alltag in einer bis dahin unbekannten Vielfalt. In dieser Umgebung entwickelte sich auch eine tiefe emotionale Bindung zu diesen Tönen, Bildern und Melodien – eine Form von kollektiver Nostalgie, die Jahrzehnte später zum Kern des Vaporwave-Erlebnisses wurde.

Währenddessen erlebte das Fernsehen seine glamourösen Hochzeiten, MTV wurde zum Inbegriff popkultureller Prägung. Die schillernden Farben der Neonröhren, das Design von Shopping-Malls und Computeroberflächen: All das prägte die kollektive Erinnerung und schuf einen ästhetischen Fundus, auf den Vaporwave später zugreifen sollte.

Das Internet der 2000er: Die Geburtsstätte eines Genres

Mit Beginn der 2000er Jahre veränderte sich die Art und Weise, wie Menschen Musik hörten und miteinander kommunizierten, grundlegend. Breitbandinternet, Peer-to-Peer-Plattformen und soziale Medien erschlossen erstmals einen globalen Zugang zu Musik und Bildern, unabhängig von Mainstream-Radios oder Plattenlabels. In diesem Milieu blühte eine Subkultur auf, die alte Werbung, Videospielmusik und ausrangierte TV-Motive wiederentdeckte – und zu neuen Zwecken zweckentfremdete.

Junge, internetaffine Nutzer begannen, vergangene Klänge zu sampeln, zu verlangsamen und in neue, oft surreal wirkende Kontexte zu setzen. Mithilfe von frei zugänglicher Software ließ sich Musik plötzlich mit wenigen Mausklicks beschneiden, verzerren und in immer absurdere Formen verwandeln. Begeisterte Home Producer experimentierten mit Loop-Technik, Pitch-Shifting und der digitalen Bearbeitung bekannter Pop- und Jazz-Titel. Verlangsamen, also das bewusste Runterpitchen einer Aufnahme, wurde zu einem Markenzeichen dieser Bewegung. Die Idee, Alltägliches aus der Vergangenheit zu extrahieren und in ironischer, manchmal melancholischer Neuerzählung umzuwandeln, gewann an Fahrt.

Das Medium der Stunde war dabei vor allem die Online-Plattform Bandcamp und später SoundCloud. Hier konnten Künstler eigene Werke hochladen, teilen und direkt mit einem internationalen Publikum in Kontakt treten. Es bildete sich eine digitale Community, die anfangs anonym und spielerisch mit Musik experimentierte. Die allerersten Erfolge des Genres können auf 2010 datiert werden, als Werke wie Floral Shoppe von MACINTOSH PLUS weltweit Aufmerksamkeit erregten.

Kritik, Satire und subversive Konsumkritik als Gegenbewegung

Doch Vaporwave war nicht nur bloße Retrokunst. Die Macher des Genres wollten mehr als nostalgische Wohlfühlmusik liefern – es steckte von Anfang an eine subversive Haltung dahinter. Konsumkritik und Ironie trieben das Schaffen der Szene in völlig neue Richtungen. Statt die glitzernde Werbewelt zu feiern, zerschnitten und manipulierten Vaporwave-Künstler die Optimismusbotschaften der Reagan-Ära und der Yuppie-Kultur. Sie brachen einst triumphale Melodien bewusst ins Surreale und konfrontierten die Zuhörer mit Fragmenten einer vermeintlich heilen Welt, die sich beim zweiten Hinhören als Hülle entpuppte.

Viele Tracks waren gespickt mit Werbeslogans, Elevator Music und Jingles, die aus ihren ursprünglichen Zusammenhängen gerissen und in langsamere, bisweilen entrückte Klangwelten transformiert wurden. Beispiele wie リサフランク420 / 現代のコンピュー oder Luxury Elite standen sinnbildlich für diesen Ansatz. Auf diese Weise entstanden Klangcollagen, die einen kritischen, oft humorvollen Blick auf den überbordenden Konsumismus der Vergangenheit warfen. Gerade diese Doppelbödigkeit – die Gleichzeitigkeit von künstlicher Nostalgie und Kapitalismuskritik – wurde zum zentralen Bestandteil der Szene.

Dabei mischten sich gesellschaftliche Sehnsüchte nach „besseren Zeiten“ mit einer wachsenden Skepsis gegenüber der allgegenwärtigen Kommerzialisierung – ein Spannungsfeld, in dem sich Vaporwave bis heute bewegt.

Technologische Entwicklungen und musikalische Innovationen

Ein entscheidender Faktor für die Entstehung des Genres war die fortschreitende Digitalisierung der Musikproduktion. Während im 20. Jahrhundert professionelle Studios mit teuren Geräten arbeiteten, konnte mit der Verfügbarkeit von Digital Audio Workstations wie FL Studio, Ableton Live oder dem kostenlosen Audacity fast jeder eigene Songs und Remixe erstellen. Diese Demokratisierung der Technik sprengte die bisherigen Schranken der Musikindustrie und ermöglichte eine nie dagewesene Vielfalt an Sounds.

Die typische Soundästhetik von Vaporwave wurde maßgeblich durch den bewussten Einsatz technischer „Fehler“ geprägt: Verlangsamte, gedämpfte oder gedehnte Samples verschmolzen mit computergenerierten Synth-Pads, VHS-ähnlichem Rauschen und digitalen Effekten wie Hall und Echo. Besonders das „Chopping and Screwing“ – ein Zerschneiden und zeitliches Verändern von Sample-Material – entwickelte sich zum Markenzeichen der Szene. Diese Techniken erinnerten nicht zufällig an den experimentellen Geist der ersten Hip-Hop-DJs aus den 1980ern, wurden im Vaporwave jedoch in einen ganz neuen, ironischen Kontext gestellt.

Zusätzlich spielte die visuelle Komponente eine entscheidende Rolle: Plattencover und Videos griffen Ästhetik und Fehlerquellen der alten Computertechnik auf. Mit Grafiken im Stil von Windows-95-Oberflächen, antiken Statuen und Supermarktregalen schufen Künstler eine Welt, die genauso künstlich wie eingängig wirkte.

Der globale Siegeszug: Von Internetnische zum weltweiten Phänomen

Was ursprünglich als Nischenbewegung begann, breitete sich binnen weniger Jahre rasch aus. Zunächst konnten nur Eingeweihte mit Begriffen wie Mallsoft, Future Funk oder Late Night Lo-Fi etwas anfangen. Jede dieser Stilrichtungen entwickelte ihre eigene Sprache, nutzte verschiedene musikalische Quellen und sprach unterschiedliche Zielgruppen an. So verbanden einige Künstler verstaubte Muzak-Melodien mit tropischen Beats und vermischten den Sound der Super Nintendo-Ära mit Anklängen an Jazz oder Funk.

Im Jahr 2012 war der Begriff Vaporwave in Foren wie Reddit oder auf Tumblr fest etabliert. Memes, GIFs und ironische Videos verbreiteten den Stil. Dabei entstanden internationale Netzwerke – von den USA über Japan bis nach Europa. In London und Berlin fanden die ersten speziell als „Vaporwave Nights“ angekündigten Clubabende statt. Das Genre wurde nicht nur zur Musikrichtung, sondern zur multimedialen Popkultur mit eigenen Symbolen, Codes und einer Wortwelt, die selbstironisch und verspielt blieb.

Spannend bleibt, dass der Hype auch Parodien und Ableger nach sich zog. Strömungen wie Simpsonwave – Clips, in denen die berühmte gelbe Familie über Vaporwave-Soundtracks surft – machten die Gegenkultur selbst zum Kultobjekt. Im digitalen Zeitalter rückte die Musik selbst manchmal fast in den Hintergrund und machte Platz für Bildsprache, kollektive Erinnerungen und ironische Lebenswelt.

Musikalische Identität und gesellschaftliche Resonanz

Die Vielschichtigkeit von Vaporwave spiegelt sich in seiner musikalischen Identität wider: Weniger eine festgelegte Stilrichtung, vielmehr ein künstlerisches Spiel mit Vergangenheit, Identität und Technik. Unterschiedliche Musiker wählten verschiedene Ansätze – mal als musikalisches Tagebuch, mal als Kommentar auf gesellschaftliche Zustände. Manche betonten die melancholisch-verträumten Seiten, andere die humorvolle Distanz zum Material.

Dennoch blieb der kritische Unterton allgegenwärtig: Die Flucht in digitale Traumlandschaften war stets auch ein Spiegel der echten Welt – ihrer Reizüberflutung, Sehnsucht und Rest-Vergeblichkeit. Vaporwave wurde so zu einer Art Zeitkapsel und Plattform für grundlegende Fragen zum Verhältnis von Technologie, Konsum und Menschsein in der Gegenwart.

Gerade in Zeiten globaler Veränderungen, rasanter Digitalisierung und einer beschleunigten Konsumkultur ist die Vielschichtigkeit dieses Genres aktueller denn je. Es zeigt, wie kreativ und subversiv Musik auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren kann – und wie Vergangenheit in völlig neuem Licht erscheint.

Klangkulissen zwischen Zeitreisen und Datenrauschen: Was macht Vaporwave unverwechselbar?

Magische Zeitblenden: Wie Vergangenheit und Gegenwart im Sound verschmelzen

Wer in die Welt von Vaporwave eintaucht, fühlt sich oft wie in einen Traum versetzt, in dem Erinnerungen an vergangene Jahrzehnte lebendig werden – und zugleich verzerrt erscheinen. Bei keinem anderen Genre begegnen sich Vergangenheit und Gegenwart so direkt in der Musik selbst. Doch was steckt musikalisch genau hinter dieser Faszination?

Im Zentrum steht der gezielte Einsatz von Samples aus den 1980er und 1990er Jahren. Dabei wird nicht einfach nur kopiert: Ausgangsmaterial sind Werbejingles, Fernsehmusik, frühe Pop-Songs und Instrumentals, die für damalige Werbespots und Infofilme geschrieben wurden. Diese werden von Vaporwave-Produzent*innen wie MACINTOSH PLUS oder Saint Pepsi zerlegt, verlangsamt oder stark verfremdet. Häufig klingt ein typischer Song wie eine Erinnerung, die langsam im Nebel verschwimmt.

Entscheidend ist auch das Pitch-Shifting: Hierbei werden Töne nach unten moduliert, sodass vertraute Klänge plötzlich fremd wirken und ein Gefühl von Entfremdung entsteht. Oft erscheinen diese bearbeiteten Clips im tiefen Zeitlupentempo, wodurch das gewohnte Tempo von Popmusik extrem verlangsamt und damit ein ganz eigener Rhythmus geschaffen wird. Etabliert wurde dieser Sound beispielsweise in MACINTOSH PLUS’ legendärem Album “Floral Shoppe” (2011), das mit seinem Track “リサフランク420 / 現代のコンピュー” einen uralten Pop-Rhythmus in einen digitalen Tagtraum verwandelte.

Zusätzlich setzen viele Vaporwave-Artists auf bewusst trashige, teils scheppernde Lo-Fi-Effekte. Der warme, analoge Klang von alten Kassetten, VHS-Tapes oder billigen Werbe-Cassettenrekordern wird gezielt imitiert. Dieses bewusste Spiel mit der Technik sorgt dafür, dass das Ergebnis nicht klar, sondern oft wie durch einen Schleier klingt – als würde man alte Familienvideos auf einem flackernden Röhrenfernseher anschauen.

Lo-Fi, Glitch und das bewusste Spiel mit digitalen Fehlern

Ein zentrales Wesensmerkmal von Vaporwave ist die gezielte Unvollkommenheit. Musik, die eigentlich „sauber“ klingen könnte, wird durch Effekte wie das VHS-Rauschen, Bitcrusher-Plugins und Störgeräusche absichtlich gealtert. Dieses „Retro-Feeling“ entsteht nicht durch echte Alterung – sondern durch moderne digitale Bearbeitung, die Fehler imitiert, die von Magnetbändern, Kassettenrekordern oder betagten Fernsehern stammen. Typisch sind das leise Rauschen, dumpfe Equalizer-Einstellungen oder kurze Aussetzer im Klang.

Darüber hinaus werden die Songs mit Glitch-Effekten bearbeitet. Hier klingen Sequenzen, als wären sie aus dem Rhythmus geraten, würden stocken oder sich immer wieder neu an den gleichen Punkt zurücksetzen. Diese Techniken erinnern fast an die ersten Computerabstürze oder an den Moment, wenn eine alte CD einen Sprung hat. Das Ziel ist, den Hörer mit kleinen Störungen zu irritieren und so das künstliche Element der Musik hervorzuheben.

Der Einsatz von Lo-Fi- und Glitch-Ästhetik ist somit nicht nur technisches Stilmittel, sondern vor allem ein Statement gegen das Hochglanz-Produkt moderner Popmusik. In Vaporwave geht es um die Reibung – um den Bruch in der perfekten Medienwelt und eine Rückkehr zu spürbarer Materialität. Ähnlich wie alte Fotografien einen besonderen Charme besitzen, erzeugen auch diese akustischen Störungen eine Art „Nostalgie zum Anfassen“.

Soundklecks zwischen Melancholie und Ironie: Die emotionale Ebene von Vaporwave

Vaporwave präsentiert sich auf den ersten Blick oft als reine Kopie, als Parodie auf Konsumklänge oder als spaßiger Trip in alte Werbeclips. Doch unter der Oberfläche entsteht ein faszinierendes Wechselspiel aus Melancholie und Ironie.

Gerade durch das extrem verlangsamte Tempo und die getragene Stimmung vieler Stücke schleicht sich ein bittersüßes Gefühl ein. Die Musik weckt Erinnerungen an vergangene Jahre, an Kindheitserlebnisse und Momente vorm Fernseher oder im Kaufhaus – und zugleich wird diese Erinnerungswelt bewusst verzerrt. Das Ergebnis ist eine besondere Leere, die sich mit Wehmut, aber auch eigenwilligem Humor mischt.

Ein Schlüsselbeispiel für diese emotionale Komplexität bietet der Künstler Luxury Elite mit seinem Track “TV Dream”. Der Song klingt vertraut und trotzdem fremd – getragen von sich wiederholenden Melodien und einer Stimmung, die an späte Fernsehstunden erinnert. Diese Mischung aus Sehnsucht und resignierendem Lächeln bestimmt viele Vaporwave-Tracks.

Trotz allem bleibt Vaporwave selten rein traurig. Die ironische Brechung, das augenzwinkernde Spiel mit Klischees und Werbeästhetik, sorgt immer wieder für einen Gegenpol. Musik wird so zum Spiegelbild einer Kultur, die sich selbst nicht hundertprozentig ernst nimmt.

Sample-Kultur und digitale Collagenkunst: Handwerk und Technik im Mittelpunkt

Das musikalische Herzstück von Vaporwave ist die Kunst des Samplings und der Collage. Viele Stücke bestehen fast ausschließlich aus Elementen fremder Songs, Werbemelodien oder Elevator Music, die geschickt neu zusammengesetzt werden. Dabei steht nicht der „Diebstahl“ im Mittelpunkt, sondern ein kreativer Umgang mit vorhandenen Klangfragmenten.

Die Sampling-Technik hat eine jahrzehntelange Tradition im Hip-Hop und in der elektronischen Musik, doch Vaporwave hebt das Prinzip auf eine neue Ebene. Wo im Hip-Hop das Sample meist Grundlage für einen Rap bleibt, verschmelzen im Vaporwave komplette Versatzstücke aus Soundtracks, Pop-Produktionen und synthetischen Klängen zu einer eigenen, surrealen Klangwelt.

Dabei kommt es weniger auf technische Perfektion als auf die richtige Atmosphäre an. Viele Stücke setzen auf Wiederholung, künstlich verlängerte Loops und abruptes Abbrechen von Sequenzen. Durch diese Collage-Technik entstehen Tracks, die zwar eingängig wirken, aber nie vollständig auflösen – der Hörer bleibt immer ein Stück weit im Ungewissen, was als Nächstes passiert.

Ein spannendes Beispiel für diese Arbeitsweise ist Saint Pepsi mit seinem Stück “Private Caller”. Hier ist das Original kaum noch zu erkennen, aber die tanzbaren Beats, die künstlichen Pastellklänge und das Spiel mit digitalen Filtern erschaffen eine Ästhetik, die sich zwischen Disco-Nostalgie und Videospiel-Soundtrack bewegt.

Sphärische Synthesizerflächen und das Spiel mit Raum und Tiefe

Neben Samples und Lo-Fi-Geräuschen lebt der Vaporwave-Sound von breiten, oft schwebenden Synthesizerflächen. Diese klingen mal gläsern, mal warm, aber immer leicht entrückt. Der Einsatz digitaler Effekte wie Hall und Echo verstärkt das Gefühl von räumlicher Weite – ein Song scheint sich in alle Richtungen ausdehnen zu können.

Die Klangflächen werden oft einfach gehalten, damit sie nicht zu sehr ablenken. Ihr Hauptzweck ist, eine visuelle, fast schon filmische Atmosphäre zu erschaffen. Hörer*innen berichten davon, sich wie in endlosen Fluren einer Shopping-Mall zu verlieren oder auf nächtlichen Autofahrten durch glitzernde Metropolen zu schweben. Das Spiel mit Raum und Tiefe ist daher weit mehr als ein Trick – es drückt das Lebensgefühl einer digitalisierten, ungreifbaren Gegenwart aus.

Zur Erzeugung dieser räumlichen Sounds nutzen die Künstler häufig Softwaresynthesizer, mit denen sich endlose Flächen, aber auch plötzliche Hallfahnen oder künstliche Echos programmieren lassen. Dieser synthetische Raum ist nie „echt“, sondern bleibt immer künstlich – wie die perfekten Farbwelten alter Werbung oder 3D-Grafiken aus den Anfängen von CGI.

Rhythmus zwischen Zeitstillstand und Tanzfläche

Auch im Rhythmischen unterscheidet sich Vaporwave deutlich von anderen elektronischen Musikstilen. Viele Tracks setzen auf minimalistische Beats, die fast außer Takt geraten, und auf Drumcomputer-Sounds aus alten Maschinen wie dem Roland TR-808.

Manchmal klingen die Stücke, als hätten sie kein klares Herzschlagtempo: Die Drums sind zurückhaltend, das dominante Element ist vielmehr die Atmosphäre als der Groove. Andere Vaporwave-Songs, vor allem im sogenannten Future Funk-Subgenre, sind tanzbar, schnell und verspielt. Hier treten dann funkige Bässe und rhythmische Patterns in den Vordergrund, die an Disco und Funk der 1980er erinnern – nur eben in einer Art Parallelwelt, in der alles leicht verschoben klingt.

Das Tempo bleibt fast immer langsam bis mittig. Gerade das macht Vaporwave so besonders: Die Musik zieht sich wie Kaugummi, die Zeit scheint gedehnt, und dennoch schimmern immer wieder eingängige Rhythmen und Melodien durch.

Das digitale Labor: Technische Werkzeuge und Computer als Instrumente

Hinter der charakteristischen Klangwelt von Vaporwave stecken nicht nur Ideen, sondern auch moderne Technologien. Fast die gesamte Musik entsteht am Computer – mit Audio-Editing-Software, Sample-Editoren und VST-Plugins. Der Laptop oder der PC wird hier zum eigentlichen Musikinstrument.

Künstler*innen schneiden, zerlegen und verfremden ihre Sample-Quellen am Bildschirm, setzen digitale Filter und Effekte gezielt ein, um den gewünschten Retro-Sound zu erzielen. Der generierte „Fehler“ – etwa ein plötzlicher Aussetzer oder das Knistern von Vinyl – kann mit wenigen Klicks produziert werden.

Schon ein einfacher Rechner reicht heute aus, um die typischen Vaporwave-Kompositionen zu schaffen. Für viele Fans gehört diese Do-it-yourself-Einstellung fest zur Szene: Musik ist nicht länger den Studios der Musikindustrie vorbehalten, sondern kann von jedem mit ein bisschen technischem Know-how erschaffen werden.

So entwickelt sich die Musikgattung zum Symbol einer neuen Generation, die mit digitalen Werkzeugen den eigenen kulturellen Fußabdruck schaffen will. Vaporwave nutzt dabei die Technik, um einerseits Vergangenheit zu zitieren – aber immer auch, um sich von ihr abzuheben. Die digitalen Labore der Gegenwart sind das Spielfeld einer Bewegung, die Klänge interpretiert, bricht und neu zusammensetzt.

Von Meme-Pop bis Future-Träume: Wie Vaporwave neue Welten erschafft

Abenteuer im Sound-Labyrinth: Die Geburt der Subgenres

Kaum ein Musikstil hat so schnell eine eigene Unterwelt geschaffen wie Vaporwave. Stand am Anfang noch das Spiel mit Werbesounds und nostalgischen TV-Jingles, so begann bald darauf eine aufregende Reise durch Klangexperimente, ironische Brechungen und ästhetische Verschiebungen.

Kurz nach den ersten Gehversuchen von Künstlern wie MACINTOSH PLUS entstanden Subgenres, die unterschiedliche Facetten des digitalen Zeitalters beleuchten. Ob in Deutschland, der USA oder Japan – überall bildeten sich Szenen, die den Grundgedanken der klanglichen Zeitreise weiterentwickelten. Dabei war es nicht der Mainstream, der diese Vielfalt hervorbrachte, sondern kleine Online-Communities, die im Austausch auf Plattformen wie Bandcamp und SoundCloud neue Spielarten erfanden.

Future Funk: Tanzflächen, Discokugeln und Anime-Glanz

Eine der schillerndsten Variationen entwickelte sich aus der Schnittstelle von Vaporwave und Disco: Future Funk. Während typische Vaporwave-Tracks sich in langsamer Melancholie verlieren, bringt Future Funk neuen Schwung in die Bewegung. Hier dominiert Euphorie statt Entschleunigung – Songs wie “Private Caller” von Saint Pepsi lassen nicht an Einkaufszentren, sondern an sommerliche Tanzpartys denken.

Wurzeln finden sich in japanischer City Pop-Musik der 80er Jahre, deren fröhliche Melodien und dichten Arrangements bis heute inspirieren. Künstler wie Yung Bae oder Macross 82-99 verwenden diese Versatzstücke, beschleunigen sie, und kombinieren sie mit schnellen Beats, Funk-Basslinien und reichlich Anime-Ästhetik im Artwork. Das Ergebnis: Musik, die durch Kopfhörer wie eine Zeitreise durch bunte Neonstädte klingt. Die Verwandlung von alten Pop-Nummern in tanzbaren Netz-Hymnen brachte Future Funk die Herzen einer neuen Internetgeneration ein.

Mallsoft: Konsumträume im Klangformat

Im Gegensatz dazu steht das Subgenre Mallsoft, das die andere Seite der Vaporwave-Konsumkritik betont. Hier werden ganze Klanglandschaften von Einkaufszentren, Aufzügen und Rolltreppen erschaffen – so als würde man durch einen endlosen Shopping-Tempel wandeln, in dem die Zeit stillsteht. Während der typische Vaporwave-Sound gezielt vorgefertigte Musik sequenziert, setzt Mallsoft stärker auf lange Atmosphären und gezielt eingesetzte Hallräume.

Alben wie “Palm Mall” von 猫 シ Corp. (Cat System Corp.) führen das Genre zu seinem Höhepunkt. Monotone Klänge, brummende Hintergrundgeräusche und gedämpfte Lautsprecherstimmen sorgen für eine gespenstische, fast schon surreale Stimmung. Das Gefühl zahlloser Stunden im Konsum-Paradies wird auf die Spitze getrieben, sodass das Hörerlebnis zwischen Faszination und sanfter Beklemmung schwankt. Besonders in den den USA und Europa fanden solche Werke Liebhaber, die im scheinbar Belanglosen verborgene Bedeutung entdecken.

Hardvapour: Zerrissene Zukunftsmusik im Kachellook des Internets

Mit dem anhaltenden Erfolg tauchten Mitte der 2010er Jahre rauere Ableger auf. Hardvapour bricht radikal mit der betäubenden Schwere des Originals. Als Gegenreaktion zum oft trägen, nostalgischen Grundton entstanden sägende Beats, industrielle Klänge und Spuren von Techno oder Gabber. Hier klingt nichts mehr nach Einkaufszentrum – der Sound erinnert eher an dystopische Datenzentren und chaotische Interneträume.

Künstler wie wosX und HKE wagten sich weit aus dem musikalischen Fenster. Typisch sind hektische Rhythmen, verzerrte Sprachfetzen und Geräuschwände, die an frühe Hacker-Kultur erinnern. Hardvapour machte damit auf gesellschaftliche Krisen aufmerksam: Sie transformiert die sanfte Ironie von Vaporwave in aggressive Statements über Überwachung, Informationsflut und die zerrissene Psyche der Internet-Generation. Vor allem in Osteuropa und Ostasien setzte sich das Subgenre durch und entwarf seinen ganz eigenen Soundtrack für das postdigitale Zeitalter.

Signalwave und VHS Pop: Popkultur unter der Lupe

Ein weiteres Experimentierfeld war Signalwave, das sich nicht mehr auf Musik alleine verlässt. Hier werden Mitschnitte von alten Nachrichten, Anrufen, Radiosendungen oder Werbeblöcken kunstvoll zerlegt. Statt klassischer Melodien gibt es Fragmente und Bruchstücke, die blitzartig Szenen aus der Medienvergangenheit aufblitzen lassen. Viele Tracks wirken wie eine Collage aus Stimmen, Signalstörungen und Hintergrundrauschen, die einen wilden Streifzug durch die Klangwelt von Telefonleitungen, Funknetzen und Nachrichtenstudios ermöglichen.

Verwandt dazu ist die Richtung VHS Pop. Wer erinnert sich nicht an das Flimmern alter Videokassetten, wenn das Bild krisselt oder die Farben verlaufen? Genau dieses Gefühl übersetzt VHS Pop in Musik. Mit den Mitteln der Tontechnik werden Lo-Fi-Effekte, flimmernde Verzerrungen und die typischen Anlaufschwierigkeiten alter Technik bewusst nachgebaut. So entstehen melancholische Klangbilder, in denen Kindheitserinnerungen und Retro-Chic aufeinandertreffen.

Utopian Virtual: Virtuelle Welten und synthetische Sehnsüchte

Mit dem technischen Fortschritt weitete sich der Blick von Vaporwave auf immer neue Sphären aus. Utopian Virtual steht für ein Subgenre, das das Internet als Spielfeld für Träume, Sehnsüchte und künstliche Welten begreift. Hier klingen Tracks so, als wären sie der Hintergrundscore für ein nie veröffentlichtes Videospiel oder eine futuristische Online-Plattform. Die Musik schafft Räume, die keine physischen Grenzen kennen – zwischen digitalem Garten, endlosen Bürofluren und virtuellen Erlebnisparks.

Künstler wie eco virtual experimentieren mit künstlichen Soundflächen, plastischen Synthesizer-Sounds und hypermodernen Effekten. Dabei geht es nicht mehr um Vergangenheit, sondern um Möglichkeiten: Wie sähe ein Alltag in einer vollkommen simulierten Umwelt aus? Die Musik wird zum Werkzeug, um sich im Kopf alternative Realitäten vorzustellen.

Technische Raffinesse und künstlerische Identität: Was Variationen leisten

Die rasante Entwicklung von Subgenres wäre ohne die kreative Nutzung neuer Produktionstools und Plattformen kaum möglich. Digitale Musiksoftware wie Ableton Live oder FL Studio erlaubten es schon ab den frühen 2010er Jahren, Klänge in Echtzeit zu verfremden, zu loopen und vielschichtige Arrangements zu gestalten. Entscheidender als teures Studio-Equipment war die Fähigkeit, mit Samples und Effekten unkonventionell umzugehen.

Viele Artists nutzten zudem Social-Media-Kanäle und spezialisierte Foren, um ihre Werke zu veröffentlichen oder Feedback einzuholen. Dadurch entstand ein ständiger Austausch, in dem neue Stile, Ästhetiken und Techniken in Rekordtempo verbreitet wurden. Die Nähe zur Netzkultur veränderte nicht nur den Sound, sondern auch das Selbstverständnis: Musik wurde immer mehr zur Collage, zum ironischen Kommentar oder zum klanglichen Tagebuch globaler Onlinerfahrung.

Globale Spuren: Wie Vaporwave Subgenres über Grenzen hinweg verbindet

Obwohl Vaporwave vor allem im Internet blüht, schlägt die Welle längst hohe Wellen auf allen Kontinenten. In Japan tragen Einflüsse wie City Pop und Shibuya-kei zur Entwicklung von Future Funk bei. Nordamerika wiederum ist ein Brennpunkt für experimentelle Richtungen wie Hardvapour oder Signalwave. Doch auch in Europa entstehen eigene Erzählweisen: Französische Künstler bauen auf urbane Clubkultur, während deutsche Acts Elemente des Ambient und Industrial einflechten.

Das ständige Spiel mit Identität, Globalisierung und digitalem Kulturerbe verleiht jedem Subgenre seinen eigenen Charakter. Manchmal verbinden sich mehrere Richtungen in einem einzigen Track, dann klingt die Musik wie der Soundtrack zu einer Welt, die in Bits und Daten zerfällt – und trotzdem voller Emotionen steckt.

Alltagssound und Weltflucht: Warum uns Vaporwave-Varianten bewegen

Vaporwave und seine Subgenres bieten für viele Menschen Momente der Entspannung, Reflexion oder sogar des Eskapismus. Die Musik erinnert an verwaschene Werbepausen aus der Kindheit, an die Stille in verlassenen Einkaufszentren, an Internetnächte ohne Anfang und Ende. Für manche ist das Sample einer alten Wettervorhersage mehr als Nostalgie – es wird zu einem Anker in einer rasant wechselnden Welt.

Gleichzeitig regen die Variationen dazu an, sich kritisch mit Konsum, Medienflut und virtueller Realität auseinanderzusetzen. Aus altbekannten Klängen werden ironische Kommentare auf den Zeitgeist. Auch wenn die Grenzen zwischen den Stilen fließend bleiben, bleibt eines klar: Die Vielfalt macht Vaporwave zu einer aufregenden Schatzkiste an Geschichten – und jeder Track öffnet ein neues Fenster zu überraschenden Klangerlebnissen.

Ikonen, Rätsel und Klangträume: Die Pioniere und Meisterwerke des Vaporwave-Universums

Der große Unbekannte: Vektroid und das Mysterium MACINTOSH PLUS

Wer in die Geschichte von Vaporwave eintaucht, landet fast zwangsläufig bei einer legendären Figur: Vektroid. Hinter diesem Künstlernamen verbirgt sich die US-amerikanische Musikerin Ramona Xavier, die mit einer ganzen Reihe von Projekten und Identitäten arbeitete. Am bekanntesten wurde sie jedoch in der Rolle von MACINTOSH PLUS. Im Jahr 2011 veröffentlichte sie das Album “Floral Shoppe”, das in der Szene bis heute wie ein heiliger Gral verehrt wird. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein musikalisches Experiment, sondern ein kulturelles Manifest für eine ganze Generation von Internetkünstler*innen und Digitalnostalgikern.

Die Faszination von “Floral Shoppe” liegt im Zusammenspiel aus seltsam vertrauter Melancholie, digitaler Verzerrung und einer Prise Ironie. Besonders der Track “リサフランク420 / 現代のコンピュー” ist zum Soundtrack zahlloser YouTube-Kompilationen und TikTok-Memes geworden. Hinter den verwaschenen Klängen verbirgt sich ein geschickt zerschnittener und veränderter Sample des 80er-Jahre-Pop-Hits “It’s Your Move” von Diana Ross – hier so stark manipuliert, dass er gleichzeitig nostalgisch und fremd wirkt. Die visuelle Gestaltung des Albums – eine antike Büste vor einer pixeligen, cyber-pinken Kulisse – wurde zum Standard für Vaporwave-Cover. Für viele gilt dieses Album bis heute als Inbegriff des Genres, da es mit seiner Mischung aus dekonstruiertem Pop, Werbemelodien und internettypischer Ästhetik den Grundstein für unzählige Nachahmer*innen legt.

Was Vektroid von anderen abhebt, ist ihr innovativer Umgang mit Samples: Sie wählt Motive, beschleunigt oder entschleunigt sie, und platziert sie in neue Kontexte, die bekannte Erinnerungen hervorrufen und doch immer leicht aus der Bahn werfen. Ihre Werke sind weniger klassische Musikstücke als Miniaturen einer vergangenen Medienwelt, nachträglich bearbeitet mit den Werkzeugen der Digitalmoderne.

Internetgenerations-Kollektive: Saint Pepsi und das Zeitalter der Community-Beats

Mit dem Siegeszug von SoundCloud und Bandcamp in den 2010er Jahren begann eine neue Phase. Statt einzelner Stars entwickelte sich eine lose Szene von Produzent*innen, die häufig ohne echte Namen oder Gesichter arbeiteten. Einer der einflussreichsten Akteure war Saint Pepsi – ein Projektname von Ryan DeRobertis und Synonym für clevere Sampletechnik kombiniert mit tanzbaren Rhythmen.

Anders als bei der oft schleppenden, schleierhaften Grundstimmung von klassischem Vaporwave setzt Saint Pepsi auf eingängige Grooves, Funk-Anleihen und einen überraschend poppigen Sound. Mit Tracks wie “Private Caller” oder dem Album “Hit Vibes” (2013) zeigte DeRobertis, wie sich die stilistischen Grenzen auflockern lassen, ohne den Bezug zu Retro-Sounds und ironischer Ästhetik zu verlieren.

Typisch für Saint Pepsi ist der fröhliche, fast schon ansteckende Grundton, der Vaporwave aus der reinen Nostalgie-Ecke herausführt. Dabei greifen die Songs auf Motive aus amerikanischem Soft Rock, japanischem City Pop und funkigen Werbejingles zurück – alles bearbeitet mit einer Leichtigkeit und Präzision, die den digitalen Charakter der Produktion offenlegt. Zugleich betont diese Musik den Aspekt der kollektiven Kreativität: Viele spätere Künstler*innen tauschten sich online aus, boten Remixe, Samples und Produktions-Know-how frei an. Das stärkte das Gemeinschaftsgefühl und erlaubte eine rasante Entwicklung neuer Stilvarianten.

Vom Internet ins Museum: Der Wert von 2814 und KONX-OM-PAX für die Szene

Die frühe Vaporwave-Szene war ein digitales Phänomen, das hauptsächlich auf Foren, YouTube und spezialisierte Blogs beschränkt blieb. Dennoch gelang es einigen Projekten, diese Grenzen zu durchbrechen. Besonders eindrucksvoll ist das Duo 2814, eine Zusammenarbeit zwischen HKE (alias Hong Kong Express) aus Großbritannien und dem aus Schottland stammenden Produzenten t e l e p a t h テレパシー能力者. Ihr gemeinsames Werk “新しい日の誕生” (Birth of a New Day, 2015) führte Vaporwave endgültig in die Welt der Ambient-Musik – und damit auch in Galerien, Installationen und Clubkontexte.

Was 2814 auszeichnet, ist der Bruch mit der klassischen Sample-Ästhetik. Statt Plattenfetzen vergangener Jahrzehnte zu zerlegen, bauen sie atmosphärische Klanglandschaften aus synthetisierten Texturen. Ihr oft als Dreamwave oder Ambient Vaporwave bezeichneter Stil weckt Sehnsüchte nach digitalen Großstädten, nächtlichen Neonlichtern und der futuristischen Melancholie einer nicht greifbaren Technikzukunft. Tracks wie “真相の愛 (Lost Transcendence)” nutzen Wiederholungen, subtil modulierte Harmonien und digitales Rauschen, um eine geradezu hypnotische Atmosphäre zu schaffen.

Ebenfalls bedeutsam für die visuelle und akustische Entwicklung von Vaporwave ist KONX-OM-PAX (Tom Scholefield) aus Glasgow. Als Musikproduzent und Grafikkünstler gestaltete er zahlreiche Plattencover, die als Blaupause für das genretypische Design dienten: knallige Farben, 3D-Raster, antike Büsten und Anspielungen auf uralte Computerästhetik. Zusammen mit eigenen Alben wie “Caramel” (2016) öffnete er den Weg für die Verbindung von digitaler Kunst und elektronischem Sound.

Der globale Sprung: Yung Bae, Luxury Elite und die Vielfalt internationaler Einflüsse

Der zuvor beschriebene Austausch zwischen Künstlerinnen blieb nicht auf den westlichen Kulturraum beschränkt. Gerade durch Plattformen wie Bandcamp und YouTube gelang es Musikerinnen weltweit, auf den Vaporwave-Zug aufzuspringen – und den Stil mit lokalen Elementen zu füllen. Besonders der US-Künstler Yung Bae prägt die globale Expansion: Seine Alben wie “Bae” (2014) oder “Japanese Disco Edits” holen den fröhlichen, energiegeladenen Future Funk ins Rampenlicht.

Die Besonderheit von Yung Bae liegt im gezielten Rückgriff auf japanischen City Pop. Indem er Originalmelodien und Rhythmusspuren sampelt, erzeugt er zwanglose Party-Stimmung und Swing, wie man es sonst nur aus alten Anime-Serien oder TV-Werbungen kennt. In Zusammenarbeit mit japanischen Sängern und internationalen DJs wächst der Einflussumfang: Plötzlich wird Vaporwave zum Treffpunkt für Retro-Disco, Funk und Hip-Hop – vereint durch einen ironischen und gleichzeitig liebevollen Blick auf die Popkulturgeschichte.

Ebenfalls wichtig für den internationalen Durchbruch war Luxury Elite – eine US-Produzentin, die mit melancholisch-mondänen Alben wie “World Class” (2015) oder “Late Night Delight” (gemeinsam mit Saint Pepsi) das Image des Genres als Soundtrack für Fahrten durch menschenleere Städte oder nächtliche Einkaufszentren prägte. Ihr Markenzeichen sind geloopte Soft-Rock-Passagen, elegante Saxophon-Riffs und die typische, langsam im Nebel verschwindende Produktion.

Genrefremde Ideengeber: Internetphänomene, Meme-Kultur und das Erbe des Sample-Rechts

Während Vaporwave immer wieder als reines Internet-Meme abgetan wurde, nutzen die Musikschaffenden die technischen und rechtlichen Grenzen des Genres ganz bewusst. Besonders das Spiel mit dem Sampling – also dem Kopieren und Umgestalten vorbestehender Musik – warf rechtliche Fragen auf: Viele Tracks bestehen zu großen Teilen aus fremdem Material, das teils nur minimal bearbeitet wird. Gerade das macht den Reiz aus – und warf zugleich Fragen zu Urheberrecht und Remixkultur auf.

Künstler wie Eccojams-Erfinder Daniel Lopatin alias Oneohtrix Point Never (mit dem Album “Chuck Person’s Eccojams Vol. 1” von 2010) nehmen diese Grauzone bewusst in Kauf. Sie verschieben Popmusikfragmente, Loops und Schnipsel in surreale, manchmal auch komische oder beklemmende Arrangements. Oft entsteht daraus eine semi-legale kreative Zone, in der die strengen Grenzen traditioneller Musikproduktion außer Kraft gesetzt zu sein scheinen. Plattformen wie Tumblr oder Reddit wurden so nicht nur zu Diskussionsorten, sondern auch zu kreativen Archiven einer neuen, globalen Musikbewegung.

Ein weiteres zentrales Thema war stets die visuelle Komponente: Durch den gezielten Einsatz von VHS-Ästhetik, japanischen Schriftzeichen und digitalen Artefakten – gerne kombiniert mit Werbebildern aus den 80ern und frühen 90ern – wurde Vaporwave zur multimedialen Gesamterfahrung. Alben wie “Far Side Virtual” von James Ferraro oder “Home™” von Disconscious experimentieren mit Klängen, die an Werbejingles, elektronische Fahrstuhlmusik (Muzak) und smarte Computerassistenten erinnern. So wachsen Musik, Bild und Konsumästhetik zu einer Einheit, die weit über klassische Genreschubladen hinausweist.

Kontinuierliche Innovation: Neue Köpfe, wechselnde Plattformen und die Zukunft im digitalen Nebel

Der stetige Wandel bleibt ein grundlegendes Merkmal der Vaporwave-Szene. Nach den ersten Höhepunkten verlagerte sich das Geschehen immer mehr auf Streamingplattformen und spezialisierte Labels. Kleinere Akteure wie das Label Dream Catalogue wurden zu Keimzellen ständiger Innovation, indem sie Künstler*innen aus verschiedenen Ländern fördern und digitale Veröffentlichungen als bevorzugte Form setzen.

Mit neuen Musiker*innen wie 猫 シ Corp. aus den Niederlanden oder Telepath entstanden multidimensionale Werke, die von Alltagsklängen, Softwaresounds und urbanen Field Recordings inspiriert sind. Gerade das Community-Prinzip bleibt entscheidend für den dauerhaften Erfolg: Werke werden gemeinsam gestaltet, bearbeitet oder weitergereicht. Der Konsum wird zum Dialog, die Grenzen zwischen Produzent und Hörer verschwimmen.

Immer wieder kommt es dabei zu kleinen Revolutionen in Technik und Ästhetik: Die Integration von 3D-Animationen, VR-Szenarien und neuen, experimentellen Software-Instrumenten bringt Vaporwave auch im dritten Jahrzehnt seines Bestehens ständig in Bewegung. Dabei bleibt eines gleich – ob als Party-Sound, Kunstexperiment oder Kommentar zur Konsumwelt: Die wichtigsten Künstlerinnen und Werke von Vaporwave sind einmalige Spiegelbilder einer Welt, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unentwirrbar miteinander verbunden erscheinen.

Zwischen Glitch-Ästhetik und Sample-Experimenten: Wie Vaporwave Technik in Kunst verwandelt

Digitale Transformationen: Vom Kassettenrauschen zum Internet-Phänomen

Wenn man die faszinierenden Klangwelten von Vaporwave genauer betrachtet, spürt man schnell, dass hier nicht klassisch instrumentiert, sondern vor allem manipuliert, geschnitten und collagiert wird. Im Unterschied zu vielen anderen Musikstilen sind es gerade die technischen Mittel und digitalen Werkzeuge, die diesen Sound überhaupt ermöglichen.

Die Entstehung von Vaporwave ist eng mit den digitalen Produktionsmöglichkeiten der späten 2000er und frühen 2010er Jahre verbunden. Im Mittelpunkt steht die Nutzung von Sampling-Software, wie etwa Ableton Live, FL Studio oder verschiedene kostenlose Editoren, die auch für Einsteiger zugänglich sind. Anders als bei traditioneller Studiomusik braucht es oft nicht mehr als einen Laptop und einen kreativen Kopf, um einen eigenen Track zu erstellen. Diese Demokratisierung der Produktionsmittel hat enorm dazu beigetragen, dass Vaporwave zu einem der international zugänglichsten Genres wurde.

Ein typischer Produktionstag im Home- oder Bedroom-Studio beginnt meist mit der Auswahl von vorhandenen Tonquellen aus Archiven oder aus dem Internet. Besonders beliebt sind digitale Fundstücke aus alten Werbespots, TV-Serien und Popstücken der 1980er und 1990er Jahre, wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde. Entscheidend ist dabei, dass das Ausgangsmaterial oft bewusst Lo-Fi, also mit niedriger Klangqualität und hörbaren Störgeräuschen versehen ist, um Authentizität zu stiften.

Dieses Vorgehen ist Teil einer ästhetischen Strategie: Das Knistern alter Tapes, das Rauschen von VHS-Kassetten oder die dumpfe Tonqualität billiger Werbespots werden nicht herausgefiltert, sondern stilprägend verstärkt. Dadurch entsteht sofort eine optische Assoziation im Kopf der Hörer*innen – zum Beispiel das Fernsehbild eines Lebensmittelladens von 1987, das auf einem Röhrenfernseher flimmert.

Vom Sample zur Identität: Die Kunst des Zerschneidens und Verfremdens

Ein zentrales Element der technischen Herangehensweise ist das Sampling. Beim Sampling werden meist kurze Ausschnitte aus bereits existierenden Tonaufnahmen extrahiert und als eigenes musikalisches Material genutzt. Während in anderen Genres Sorgfalt darauf verwendet wird, die Samples möglichst unauffällig einzubinden, ist Vaporwave geradezu stolz auf die deutlich hörbare Herkunft seiner Versatzstücke.

Durch das gezielte Schneiden, Loopen und Bearbeiten der Samples, etwa durch das sogenannte Time Stretching, entstehen komplett neue Strukturen. Dabei werden etwa winzige Melodiefragmente bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und über mehrere Minuten gedehnt, wie es in MACINTOSH PLUS’ legendärem Track “リサフランク420 / 現代のコンピュー” zu hören ist. Diese Manipulation sorgt für ein surreales Hörerlebnis, das die Grenze zwischen Original und Neuerfindung verschwimmen lässt.

Pitch Shifting ist ein weiteres zentrales Werkzeug: Die Tonhöhen der Samples werden gezielt abgesenkt oder angehoben. Dadurch erhalten bekannte Stimmen oder Instrumente eine neue, oft fremdartige Qualität. In Kombination mit Reverb (Hall-Effekten) und Delay (Wiederholungseffekten) entstehen Klangräume, die wie ferne Erinnerungen oder digitale Träume wirken.

Hinter diesen Techniken steckt eine bewusste Entscheidung gegen Perfektion: Das Unperfekte wird gefeiert. Glitches – also kleine, digitale „Fehler“ im Klangbild – werden häufig eingesetzt, um die Ästhetik des Unbeabsichtigten zu betonen. Damit unterscheidet sich Vaporwave radikal von traditionell produzierter elektronischer Musik, die häufig auf möglichst makellose Sounds abzielt.

Virtuelle Räume und visuelle Spiegelungen: Desktop-Studios als Schauplätze kreativer Collagen

Ein bemerkenswerter Aspekt ist die Verbindung von Musikproduktion und visueller Gestaltung. Viele Künstler*innen legen ebenso viel Wert auf die Kreation von Albencovern, Videos und Online-Präsentationen wie auf die Musik selbst. Dazu bedienen sie sich oft denselben Werkzeugen: Grafikprogramme wie Photoshop oder kostenlose Online-Editoren werden für pixelige Coverbilder, Retro-Schriftzüge und 3D-Renderings genutzt.

Das Verhältnis von Musik und Bild ist bei Vaporwave besonders eng. Die klangliche Anmutung alter Computerwelten, urbaner Architektur oder neonbunter Einkaufszentren wird oft direkt in den technischen Produktionsprozess eingebaut. So findet man etwa bei Internet Club oder Luxury Elite aufwendig gestaltete Visuals, die die Musik nicht nur begleiten, sondern mit ihr verschmelzen.

Der bevorzugte Arbeitsplatz vieler Produzent*innen ist dabei das eigene Zimmer – ausgestattet mit Laptop, Kopfhörern, vielleicht noch einem MIDI-Controller und Zugriff auf riesige digitale Archive. Die Kreativität entsteht häufig im Zusammenspiel mit Gleichgesinnten, etwa über Foren, Diskussionsgruppen oder Online-Streams, in denen Tricks und Samples getauscht werden.

Lo-Fi, Decay und künstliche Patina: Vom Spiel mit der Vergänglichkeit

Vaporwave nutzt die technischen Möglichkeiten nicht nur, um etwas neu zu erschaffen, sondern auch, um gezielt den Eindruck von Altern, Vergehen und Erinnern aufzurufen. Ein wichtiger technischer Kniff ist die Simulation von Klangalterung – im Englischen oft als „decay“ bezeichnet. Mit speziellen Plugins wird der Sound künstlich gealtert: Beispiele sind Tape-Sättigungs-Plugins, die Klang wie von einem alten Kassettenrekorder wirken lassen, oder digitale Filter, die es wie einen abgegriffenen VHS-Film klingen lassen.

Dadurch lässt sich gezielt das Gefühl einer verlorenen Zeit erzeugen – ein Hörerlebnis, das an eine andere Epoche erinnert, obwohl alles innerhalb weniger Mausklicks am modernen Rechner entstanden ist. Die Künstlichkeit wird dabei nicht versteckt, sondern ausgestellt: Ein eigenständiger Charme entsteht, wenn etwa bekannte Melodien plötzlich im Zeitlupentempo und mit hohem Rauschen erklingen.

Diese Kunst der „Retro-Simulation“ fordert auch einen speziellen Hörstil heraus: Es geht nicht darum, jedes Detail zu verstehen, sondern in eine Atmosphäre einzutauchen – die von vielen als digitaler „Traumzustand“ beschrieben wird. Genau diese Verschmelzung von technischer Machbarkeit und künstlerischem Gestalten macht den Reiz und die Einzigartigkeit des Genres aus.

Internet als Produktionsstätte und Distributionsnetz: Die Rolle des Digitalen

Ein entscheidender technischer Faktor für die Entwicklung von Vaporwave ist das Internet selbst. Während klassische Musikproduktion oft auf physische Studios, Plattenfirmen oder Vertriebsketten angewiesen ist, entstand die Szene hier von Beginn an im Netz. Plattformen wie Bandcamp, SoundCloud oder YouTube wurden zu zentralen Anlaufstellen für Produzentinnen und Hörerinnen weltweit.

Durch den Austausch von Freeware-Tools und offenen Sample-Bibliotheken wurde das Genre quasi zum Gemeinschaftsprojekt. Die digitale Verfügbarkeit von Materialien aus aller Welt erleichterte es, unterschiedlichste Sounds und Ästhetiken miteinander zu kombinieren. So erklärt sich, warum die ersten Vaporwave-Künstler*innen sehr schnell internationale Reaktionen auslösten und in kürzester Zeit von Japan bis in die USA und nach Europa Vorbilder und Nachahmer fanden.

Die Veröffentlichung erfolgte dabei oft in der für das Genre typischen Weise: anonym oder unter Pseudonymen, in digitalen Sammlungen und ohne physische Tonträger. Manchmal tauchten Werke für kurze Zeit auf, verschwanden im digitalen Ether und wurden erst später als „verschwundene Schätze“ wiederentdeckt.

DIY-Revolution und die neue musikalische Freiheit

Abschließend sei betont, dass der innovative Charakter von Vaporwave nicht nur im Sound, sondern besonders im spielerischen Umgang mit Technik liegt. Viele Musiker*innen bringen sich das Produzieren autodidaktisch bei, nutzen Tutorials auf Video-Plattformen oder tauschen Techniken über Foren aus. Zugriff auf teure Studios oder Instrumente ist in dieser Szene völlig nebensächlich geworden – entscheidender ist die Fantasie im Umgang mit vorhandenen Tools.

Die technischen Innovationen wirken dabei wie eine Einladung, Altes und Neues, Vertrautes und Unbekanntes immer wieder neu zu verbinden. Aus der Notwendigkeit, sich auf Home-Equipment zu verlassen, wächst eine ganz eigene, kreative „Do it yourself“-Kultur. Dieser Geist der Zugänglichkeit und Offenheit prägt das Genre bis heute und macht es für neue Generationen von Musikschaffenden besonders attraktiv.

Von Internet-Subkulturen zu globalem Phänomen: Die gesellschaftlichen Wellen von Vaporwave

Digitale Gegenwelten: Vaporwave als Spiegel der frühen Netzgeneration

Als die Welt in den 2010er Jahren immer tiefer ins Internet eintauchte, entstand in den Nischen der digitalen Kultur ein Musikstil, der diese Entwicklung widerspiegelte wie kaum ein anderer: Vaporwave. Hier fanden sich junge Menschen zusammen, die in Blogs, Foren und später auf Plattformen wie Reddit und Tumblr eine neue Heimat suchten. Vaporwave wurde schnell zum Soundtrack dieser Online-Gemeinschaften – für viele die erste echte Generation, die ihre Popkultur ganz selbstverständlich aus Memes, GIFs, Anime-Bildern und Retro-Ästhetik zusammensetzte.

Charakteristisch für das Lebensgefühl dieser Subkultur war eine Mischung aus Ironie, Sehnsucht und spielerischer Distanz zum Alltag. In den oft anonymen Netzwerken fanden Vaporwave-Fans Gleichgesinnte, mit denen sie über die Grenze von Kontinenten hinweg digitale Freundschaften schlossen. Ihre eigene Identität wurde nicht mehr nur durch Herkunft oder Schulklassen definiert, sondern vielmehr durch gemeinsame kulturelle Codes: verwaschene Grafiken, glitchige Gifs und die verschleierten Klänge von MACINTOSH PLUS.

Typisch für diese Community war ihr Umgang mit der zunehmenden Kommerzialisierung des Internets. Vaporwave entwickelte sich als eine Art ironische Antwort auf das Überangebot an Konsumreizen, das die User seit ihrer Kindheit begleitete. Musikvideos zeigten Einkaufspassagen, Firmenlogos und Werbejingles in endloser Wiederholung – und doch lag unter der Oberfläche eine kritische Reflexion über die Oberflächlichkeit der Markenwelt.

Gerade in dieser Verbindung aus Humor, Nostalgie und Gesellschaftskritik wurde Vaporwave zum Sprachrohr einer Generation, die sich mit den Unsicherheiten des digitalen Zeitalters auseinandersetzt. Die Musik wurde zur Projektionsfläche für die Sehnsucht nach einer verloren geglaubten Zukunft, in der Technik noch Hoffnungen und keinen Überdruss erzeugte.

Kapitalismuskritik und Konsumparodie: Soundtrack einer entzauberten Moderne

Ein zentrales Thema in der kulturellen Bedeutung von Vaporwave ist die bewusste Parodie des Konsumkapitalismus. Die Trackauswahl und die visuellen Begleitbilder sind gezielt so gestaltet, dass sie vertraute Motive aus der Alltagskultur der 80er und 90er Jahre aufnehmen. Plastische Einkaufszentren, poppige Logos internationaler Firmen und kitschige Werbejingles dienen als Rohmaterial. Doch statt diese Erscheinungen zu feiern, werden sie durch Verlangsamung, Verzerrung und Lo-Fi-Ästhetik entlarvt.

So machen etwa Alben wie “Floral Shoppe” oder “News at 11” aus ehemaligen Werbe-Ohrwürmern einen Soundteppich, der zugleich vertraut und fremd wirkt. Die Konsumwelt wird sprichwörtlich ihrer Magie beraubt. Sie erscheint wie aus einer fremden Zeit – kalt, leer und ohne jede Verheißung. Dieses „Defamiliarisieren“ des Alltäglichen sollte Hörer*innen dazu anregen, bekannte Muster zu hinterfragen. Der zuvor beschriebene Trick, bekannte Songs bis zur Unkenntlichkeit zu verfremden, fordert das Publikum heraus, ihre Beziehung zu Konsum und Unterhaltungskultur neu zu überdenken.

Auch die extreme Internet-Verbreitung von Vaporwave ist Teil dieser Parodie. Während klassische Musikstile die Bühne suchen, lebt Vaporwave in Forenbeiträgen, Memes und YouTube-Compilations – kostenlos, dezentral und oft anonym veröffentlicht. Genau darin liegt eine Kritik am klassischen Musikgeschäft, das aus Stars und Hits profitabel Produkte machte. Vaporwave entzieht sich dieser Logik bewusst.

Die Kombination aus musikalischem Recycling, ästhetischer Überhöhung von Alltagsgegenständen und einer Prise ironischem Humor wurde zu einem Markenzeichen, das weit über die eigentliche Musikszene hinauswirkte. Auch bildende Künstlerinnen, Designerinnen und Modebrands adaptierten die typischen Farben, Schriften und Motive für eigene Projekte.

Nostalgie und „Aesthetics“: Vaporwave als Zeitmaschine und Stil-Ikone

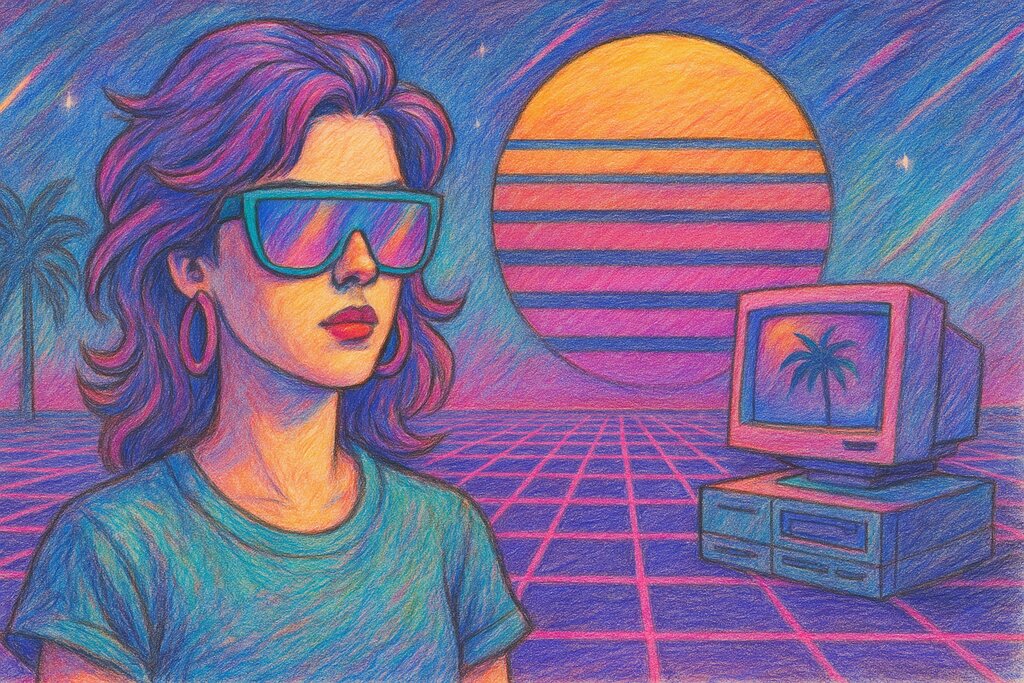

Ein weiteres bedeutendes kulturelles Motiv ist das konsequente Spiel mit Nostalgie. Traditionelle Retro-Wellen im Pop huldigen meist der Musik selbst. Vaporwave hingegen zelebriert vielmehr das Lebensgefühl und die Ästhetik einer ganzen Epoche – unabhängig davon, ob man sie je selbst erlebt hat. Die sogenannten aesthetics (Visuals und Sound-Design, die gezielt an eine andere Zeit erinnern) sind für viele Fans mindestens so wichtig wie die Musik selbst.

Mit grellen Farben, Comicfiguren, antiken Statuen und Pixelgrafik baut Vaporwave digitale Räume, in denen die Vergangenheit zwar sichtbar bleibt, aber seltsam entrückt erscheint. Diese Konstruktion einer künstlichen Erinnerung an die neonleuchtenden Shopping-Malls, analogen Camcorder oder VHS-Kassetten eröffnet neue Möglichkeiten der Identitätsbildung im Internet. Wer sich durch Vaporwave inspiriert fühlt, bastelt Playlists, erstellt Artworks oder veröffentlicht eigene Album-Cover im Stil der Bewegung.

Viele Schulen und Jugendkulturen weltweit haben die typischen Vaporwave-Elemente in Mode und Design übernommen. Von T-Shirts mit antiken Skulpturen bis hin zu Backpackern, die mit Walkman und Sonnenbrille durch Hipster-Viertel laufen: Der Stil ist längst im Mainstream angekommen, obwohl das Genre ursprünglich eine ironisch-kritische Haltung zu eben diesem Mainstream hatte.

Globale Verbindungen und regionale Besonderheiten: Vaporwave um die Welt

Obwohl Vaporwave zunächst als rein englischsprachiges Internetphänomen entstand, öffnete es schnell Türen für Szenen in Japan, Südamerika und Europa. Besonders in Japan fanden Künstler*innen einen eigenen Zugang zur Ästhetik von Vaporwave, indem sie die Erinnerungen an das goldene Zeitalter des *City Pop* mit neuen digitalen Mitteln verbanden. Tracks wie “プラスチックの愛” von Mariya Takeuchi oder Elemente aus Anime-Soundtracks fanden in Remix- und Sampling-Kulturen ein neues Zuhause.

In Brasilien experimentierten Musikerinnen mit der Kombination aus Vaporwave und lokalen Stilelementen, wodurch einzigartige neue Subgenres entstanden. Europäische Künstlerinnen wiederum griffen regionale Werbung, Fernsehmusik und Popkultur auf, um einen eigenen Zugang zur globalen Bewegung zu finden. Besonders in Großbritannien, Deutschland und Frankreich entstanden im Laufe der 2010er kleine Szenen, die das internationale Netzwerk der Vaporwave-Community weiter ausbauten.

All diese lokalen Abwandlungen werden im Internet miteinander verknüpft. Über Plattformen wie Bandcamp, SoundCloud oder Discord arbeiten Musikerinnen und Musiker an gemeinsamen Projekten, ohne sich je begegnet zu sein. Die kulturelle Bedeutung von Vaporwave wächst mit jeder neuen lokalen Spielart, die wiederum Rückkopplungseffekte auf die internationale Szene auslöst.

Ästhetik als neues Kommunikationsmittel: Einfluss auf Design und Popkultur

Neben der Musik hat Vaporwave einen nachhaltigen Einfluss auf Grafikdesign, Werbung und Mode ausgeübt. Die typischen visuellen Codes des Genres – römische Säulen, Greco-Statuen, bunte Schachbrettmuster und mystische Cyberlandschaften – tauchen längst in Plakatkampagnen, Social-Media-Postings oder Streetwear-Kollektionen auf.

Gerade die Verspieltheit der Vaporwave-Ästhetik bietet eine Art Werkzeugkasten, mit dem junge Kreative gezielt Brüche und Zitate einbauen können. Besonders stark zeigt sich dies auf Plattformen wie Instagram und TikTok, wo Retro-Filter, Schriftzüge im Stil der frühen Windows-PCs und VHS-Effekte zu einem neuen visuellen Trend wurden. Bekannte Popstars nutzen diese Codes gezielt, um an die digital geprägte Jugendkultur anzudocken.

Selbst in Werbung und Produktdesign werden Elemente des Vaporwave-Stils eingesetzt, um Produkten einen Hauch von Vertrautheit und cool-verfremdeter Vergangenheit zu verleihen. Eine ironische Wendung, wenn man bedenkt, dass Vaporwave ursprünglich als Kritik am Ausverkauf alter Marken konzipiert war. Die Bewegung verweigert sich festen Kategorien und spielt gezielt mit Bedeutungen – gerade das ist Teil ihrer anhaltenden kulturellen Strahlkraft.

Zwischen Melancholie und Utopie: Die emotionale Wirkung von Vaporwave

Weshalb reagieren Menschen auf der ganzen Welt so stark auf die Musik und das visuelle Konzept von Vaporwave? Die genretypische Mischung aus vertrauten Melodien und digitaler Verfremdung löst oft ein bittersüßes Gefühl aus. Die Klänge erinnern an Kindheit, Fernsehen am Samstagnachmittag oder Urlaube im Einkaufszentrum. Gleichzeitig werden diese Erinnerungen durch gezielte Störungen, Wiederholungen oder Verlangsamungen ins Ungewisse gezogen.

Viele Hörer*innen beschreiben, wie Vaporwave sie in eine Stimmung versetzt, die irgendwo zwischen Entspannung, Nachdenklichkeit und leichter Wehmut liegt. Es ist Musik, die nicht auf Reinheit oder Perfektion setzt, sondern Fehler und Schäbigkeit bewusst zelebriert. Gerade diese Akzeptanz des Unvollkommenen macht den emotionalen Kern aus: Vaporwave hilft, sich in einer unübersichtlichen Welt ein Stück weit zu verorten.

Nicht zuletzt werden die emotionalen Facetten von Vaporwave von der aktiven Teilnahme der Hörer*innen geprägt. Playlists, Remixe, digitale Kunstwerke und eigene Musikprojekte laden dazu ein, die eigene Version von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu erschaffen. Die kulturelle Bedeutung von Vaporwave zeigt sich also nicht nur im Hören, sondern vor allem im gemeinschaftlichen Erleben, Teilen und Weiterentwickeln dieser einzigartigen Klang- und Bilderwelt.

Zwischen Home-Office, Neonlichtern und Meme-Masken: Die Bühnengestalt von Vaporwave

Virtuelle Bühnen, echte Gänsehaut: Wie Vaporwave ganz neue Konzertformen erfand

Wer einen klassischen Konzertsaal voller applaudierender Menschen vor Augen hat, muss für Vaporwave umdenken. Von Beginn an wurden hier die Regeln dessen, was als „Live-Auftritt“ gilt, grundlegend neu geschrieben. Schon ab 2011 entstand ein Phänomen, das sich mit den traditionellen Formen von Performance kaum vergleichen ließ. Eine neue Generation Musiker*innen, geprägt vom Internet und inspiriert durch digitale Popkultur, wagte sich auf Bühnen, die oft gar keine waren – zumindest nicht im herkömmlichen Sinn.

Früh zeigte sich die Tendenz, dass Vaporwave am liebsten dort auftritt, wo auch seine Fans leben: im Netz. Plattformen wie Twitch, YouTube oder spezialisierte Streaming-Dienste entstanden im gleichen Zeitraum, in dem der Stil sich formte. Dort wurden die ersten Live-Acts inszeniert – als Pixel-Performance, digitale DJ-Sets und experimentelle Bildschirm-Konzepte. Viele Auftritte fanden im Schutz der Anonymität statt; Künstler*innen versteckten ihr Gesicht hinter computergenerierten Avataren oder ikonischen Meme-Bildern.

Ein Meilenstein war das „100% ElectroniCON“-Festival, organisiert von George Clanton im Jahr 2019 in New York. Hier fand zum ersten Mal eine große Vaporwave-Zusammenkunft im wirklichen Raum statt. Fans, die über Jahre voneinander getrennt im Internet verbunden gewesen waren, konnten nun ihre Digital-Helden live erleben – teilweise inklusive Q&A-Sessions, Signierstunden und aufwendigem Merchandise.

Club statt Konzertsaal: Der untergründige Charme der Vaporwave-Live-Partys

Auch wenn das Internet die natürliche Heimat des Genres ist, entdeckte die Szene bald die Vorzüge von echten Events jenseits des Bildschirms. In kleinen Bars, Art Spaces und Off-Locations bildeten sich bereits ab 2014 erste Vaporwave-Partys. Dabei lag der Fokus weniger auf einer klassischen Bühnen-Performance, als vielmehr auf dem Gesamterlebnis. Typisch sind Projektionen von Retro-Werbung, Anime-Bildern oder surrealen 3D-Landschaften, die auf Wände und Decken geworfen werden.

Viele Veranstalter arbeiteten mit Künstler*innen aus der Visual-Art-Szene zusammen. So entstanden immersive Räume, in denen Musik, Licht und Bild verschmolzen. Die Gäste, meist selbst Teil der Online-Community, feierten gemeinsam zu geloopten Melodien und langsamen Beats. Die Grenzen zwischen Künstler und Publikum wurden dabei oft bewusst verwischt; es ging weniger ums Zuschauen, mehr um ein Miterleben und Teilen im Hier und Jetzt.

Mitten in diesen Nächten erklangen Tracks von Saint Pepsi, Luxury Elite oder Yung Bae. Oft genügte ein Laptop und ein MIDI-Controller, um das Publikum in tranceartige Tänze zu versetzen. Die technische Hürde war niedrig, das Gemeinschaftsgefühl dafür besonders hoch. Vaporwave-Konzerte blieben lange ein Geheimnis, zugänglich vor allem für Eingeweihte – ein Effekt, der die Szene ihrer Intimität bewahrte.

Vom Schlafzimmer auf die Leinwand: Performances zwischen Kunstprojekt und Sozialexperiment

Im typischen Geiste des Do-it-yourself entstand eine Vielzahl von Konzerten im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder kleinen Ateliers. Viele Artists streamten ihre Sets direkt aus privaten Räumen. Zimmerpflanzen, Röhrenbildschirme und PlayStation-Konsolen wurden Teil der Kulisse, alte Plakate oder VHS-Kassetten zu ironischen Bühnenelementen. Mitunter erschienen Akteur*innen nur als Schattenrisse oder digitale Animationen. Die Distanz zum Publikum verschwand – Performende und Zuschauende konnten via Chat in Echtzeit interagieren.

Ein besonders innovatives Beispiel hierfür bietet der Stream-Event von Death’s Dynamic Shroud aus 2020. Während der Pandemie wurden eigens virtuelle Konzertsäle in der Plattform VRChat geschaffen. Dort kamen Avatare in bunten Kostümen und mit digitalen Masken zusammen, um in Echtzeit zu tanzen. Der Bildschirm wurde zur Bühne, das Wohnzimmer zur Konzertarena. Der Unterschied zwischen Live-Erlebnis und Aufzeichnung verflüchtigte sich.

Gleichzeitig verschoben die Künstler*innen bewusst die Grenzen zwischen Performance und Kunstinstallation. Inszenierungen wie jene von Telepath bauten auf visuelle Überforderung: Hunderte von VHS-Bildern, Japanisch-Schrift und Flicker-Lichter überlagerten sich im Zusammenspiel mit verlangsamter Musik. Die Aufführung wurde zum Gesamtkunstwerk, bei dem nichts klar getrennt, sondern alles absichtsvoll verschwommen blieb.

Wenn die Realität pixelig wird: Die Rolle von Visuals und Memes auf der Vaporwave-Bühne

Im Zentrum vieler Live-Erlebnisse steht die einzigartige Bildwelt des Genres. Ganz gleich, ob auf Großbildleinwänden im Club oder im Livestream: Vaporwave-Auftritte kommen selten ohne ein visuelles Gewitter aus. Typische Elemente sind verwaschene Fernsehbilder, computergenerierte Landschaften im 90er-Stil, kitschige Shopping-Malls und surreal leuchtende Palmen. Besonders bekannt geworden sind die Shows von Blank Banshee, der seine Musik mit aufwändigen 3D-Animationen synchronisiert.

Diese Visuals sind mehr als bloße Dekoration – sie erzeugen ein Gefühl von Überforderung, Nostalgie und gleichzeitiger Fremdheit. Oft wird das Publikum direkt in eine Welt zurückgeworfen, die es selbst nur aus alten Werbungen, Videospielen oder aus dem eigenen Kinderzimmer kennt. Das Zusammenspiel von Bild und Ton erinnert an eine Installationskunst, bei der Grenzen zwischen Medien verschwimmen. Viele Konzerte sind daher tatsächlich eher audiovisuelle Erfahrungen als reine Musikvorführungen.

Ein weiteres Stilmittel ist die bewusste Übernahme von Internet-Memes und popkulturellen Zitaten. Manche Artists arbeiten mit Live-Remixen von viralen Videos, Werbung aus vergangenen Jahrzehnten oder Anime-Clips. Die Bühne verwandelt sich dabei in einen Spielplatz digitaler Referenzen. Das alles wird nicht nur von den Veranstaltenden gelenkt – auch das Publikum kann im Chat Vorschläge machen oder eigene GIFs einbauen.

Zwischen digitaler Anonymität und Community-Gefühl: Die besondere Beziehung zwischen Bühnenkünstlern und Publikum

Ein zentrales Momentum der Vaporwave-Performance ist die Nähe zwischen Schaffenden und Hörerinnen. Trotz – oder gerade wegen – der häufig anonymen Präsenz (etwa unter Pseudonymen oder als Avatar) entsteht ein intensives Gemeinschaftsgefühl. Fans organisieren ihre eigenen Release-Partys, gründen Discord-Server und laden Live-Sets als frei verfügbare Mitschnitte hoch. Künstlerinnen bedanken sich per Emoji, reagieren auf Fanpost oder veröffentlichen exklusive Hintergrund-Videos.

Die Community ist nicht bloß passiver Konsument, sondern oft selbst kreativ tätig. Viele Vaporwave-Fans erstellen eigene Visuals für Livestreams, designen Merchandise oder hosten kleine Online-Festivals auf eigenen Servern. Performances wirken so weniger wie klassische Star-Auftritte, sondern erinnern eher an ein Mitmachprojekt. Die Szene pflegt einen offenen Umgang mit Remixen und Neuinterpretationen – fast jede*r kann ein Teil der nächsten Show werden.

Gerade außerhalb klassischer Konzerthäuser haben sich dadurch neue Wege des kreativen Austauschs entwickelt. Viele Musiker*innen wenden sich gezielt an ihre globale Fangemeinde und lassen sie an Planung und Gestaltung zukünftiger Gigs teilhaben. Die Grenzen zwischen Künstler, Veranstalter und Zuhörer verschwimmen. So entstehen Performances, die aus spontanen Beiträgen, Publikumswünschen und dem kollektiven Spiel mit digitalen Medien leben.

Die anhaltende Faszination: Vaporwave Live als Spiegel der modernen Popkultur

Auch nach mehr als einem Jahrzehnt hat sich das Konzept der Vaporwave-Livekultur kaum festlegen lassen. Während manche Acts ihre Auftritte mit präzise ausgearbeiteten Visuals und Live-Samples perfektionieren, setzen andere gezielt auf Improvisation und partizipative Elemente. Die rasante Entwicklung neuer Plattformen – wie etwa TikTok, Instagram Live oder der Erfolg von VR-Events während der Corona-Pandemie – sorgt laufend für neue Spielarten.

Immer wieder gelingt es der Szene, technische Innovationen wie Virtual Reality, Augmented Reality oder KI-generierte Musik direkt in ihre Performances zu integrieren. In hybriden Formaten werden virtuelle und physische Räume verbunden, indem beispielsweise Livestreams aus dem Club gleichzeitig als globaler Event im Netz übertragen werden. Das Experimentieren mit Identitäten, Avataren und digitalen Masken bleibt dabei ein zentrales Stilmittel.

In all diesen Facetten spiegelt sich die Sehnsucht nach neuen Formen von Gemeinschaft, Kreativität und Teilhabe. Vaporwave Live-Kultur steht exemplarisch für die Möglichkeiten und Widersprüche digitaler Popmusik im 21. Jahrhundert – ein Genre, das seine Bühne niemals verlässt, sondern sie laufend neu denkt.

Zeitreisen zwischen Pixelträumen und Nostalgieschleifen: Die Wandlungsjahre des Vaporwave

Anfänge zwischen Trash und Kunst – Die erste Welle formt den Sound

Als die ersten Vaporwave-Tracks im Internet auftauchten, glaubten viele, hier handle es sich nur um einen kurzlebigen Scherz. Doch hinter den verschleppten Jazz-Samples und den absichtlich banal wirkenden Synthieflächen versteckte sich eine neue, vielschichtige Bewegung. Im Jahr 2010 veröffentlichte Daniel Lopatin unter seinem Pseudonym Chuck Person sein legendäres Album “Eccojams Vol. 1”. Dieses Album gilt weithin als Geburtsstunde des Genres. Lopatin verwendete dabei Methoden, die typisch für die entstehende Szene wurden: Er bearbeitete bekannte Popsongs aus den 1980er Jahren, verlangsamte sie drastisch und versah sie mit Hall und Echo.

Mit “Floral Shoppe” von MACINTOSH PLUS alias Vektroid kam 2011 ein Werk hinzu, das bis heute als Sound-Referenz für Vaporwave-Anfänger gilt. Besonders der Track “リサフランク420 / 現代のコンピュー” prägte durch seine schleppende Rhythmik und die ikonische Cover-Ästhetik aus römischen Statuen, lilafarbenen Pixelpalmen und Retro-Grafikstilen Generationen von Netzkünstler*innen.

Diese ersten Vaporwave-Produktionen waren mehr als nur Soundmanipulation. Sie gaben der allgegenwärtigen Retro-Sehnsucht ein digitales Gesicht und verbanden ironisches Augenzwinkern mit echter Faszination für die Klänge vergangener Jahrzehnte. Die augenscheinlich „billige“ Klangästhetik und das Recycling kommerzieller Musikschnipsel standen dabei für eine bewusste Gegenbewegung zum Hochglanzpop und den exklusiven Studios der Gegenwartsproduktion.

Von der Nischenkultur zum globalen Stil – Verbreitung durch Netzwerke

Rasant wurde Vaporwave aus wenigen Online-Foren und Blogs zu einer international vernetzten Bewegung. Dass sich dieser neue Musikstil so schnell verbreitete, lag vor allem an den digitalen Kommunikationswegen der 2010er Jahre. Über Plattformen wie Bandcamp, SoundCloud und Tumblr entstand ein erster Austausch zwischen zu Beginn meist anonymen Künstler*innen. Plötzlich tauchten überall auf der Welt ähnliche Tracks und Grafiken auf, die eine gemeinsame Ästhetik teilten.

Zudem wurde der Begriff „Vaporwave“ selbst auf Plattformen wie Reddit heiß diskutiert. Was bewusst als suptil ironisches Label begann, wurde zum Markenzeichen für eine ganz eigenständige Ära digitaler Popmusik. Je mehr sich die Szene ausdifferenzierte, desto häufiger entstanden neue Spielarten: Einige Produzierende legten Wert auf extreme Langsamkeit, andere setzten sich mit japanischer Werbung und asiatischer Popkultur auseinander.

Vaporwave-Musikvideos verbreiteten sich viral auf YouTube. Clips wie mit VHS-Störungen versehene Loops oder Aufnahmen verlassener Shopping Malls verstärkten den visuellen und emotionalen Sog dieser Welt. Das Internet wurde zum perfekten Nährboden für einen Stil, der mit Technologie, Vergangenheit und Identität spielte. Die weltweite Verfügbarkeit der Produktionswerkzeuge führte dabei zu einer schnellen Internationalisierung des Genres. Stücke aus den USA trafen auf Beiträge aus Japan, Australien oder Europa. Jeder brachte dabei eigene kulturelle Einflüsse ein, was dem Sound zusätzliche Vielfalt verlieh.

Facettenvielfalt und Stilbrüche – Die Geburt der Subgenres

Mit dem Erfolg von Vaporwave kam die unvermeidbare Ausdifferenzierung. Bereits ab 2012/2013 bildeten sich erste Subgenres heraus, die unterschiedliche Aspekte des Grundstils weitertrieben. Future Funk etwa verband die Sehnsucht nach Vergangenem mit der Energie tanzbarer Disco-Beats. Hier tauchte der japanische City Pop als zentrale Inspirationsquelle auf, während westliche Künstler wie Saint Pepsi oder Yung Bae dem Genre eine eigene Handschrift gaben. In ihren Tracks tauchen funkelnde Samples, druckvolle Funk-Bässe und treibende rhythmische Muster auf, die die verträumte Grundstimmung des Originals durchbrechen und in tanzbare Euphorie verwandeln.

Mallsoft dagegen konzentrierte sich ganz auf das Gefühl leerer, verlassener Einkaufszentren. Lange, hallende Flächen, ewig durchs Gebäude wandernde Klavierloops und die Simulation von Durchsagen und Umgebungsgeräuschen zeichnen diese Variante aus. Artists wie 猫 シ Corp. erschufen akustische Bilder, die die eigene Kindheit in Kaufhäusern oder das Flanieren durch Konsumtempel neu interpretieren.

Ein weiteres wichtiges Subgenre ist Hardvapour, das etwa ab 2015 entstand. Inspiriert von Industrial, Techno und osteuropäischen Einflüssen, stellten Künstler wie HKE, wosX und DJ Alina eine düstere, aggressive Gegenströmung zum ursprünglichen Nostalgie-Charakter dar. Die Geschwindigkeit zog an, verzerrte Synthesizer und harte Beats gaben dem Subgenre ein eigenes Gesicht. Hier wird der nostalgische Rückblick durch harsche Modernität gebrochen, ein Abbild der gewachsenen Unsicherheiten und der technisierten Welt nach der Jahrtausendwende.

Aufstieg und Wandel: Vom ironischen Meme zur ernsthaften Kunstform

Obwohl sich Vaporwave zu Beginn oft als ironisches Spiel präsentierte, begann die Szene schon bald, den eigenen Stil bewusster und ernsthafter weiterzuentwickeln. Die Kunst lag nicht mehr allein im ironischen Zitat, sondern im Spiel mit Assoziationen. Künstler wie James Ferraro oder Internet Club setzten den Fokus zunehmend auf gesellschaftliche Themen wie Überwachung, Identität oder Konsumkritik.

Durch diese Öffnung veränderte sich auch das Publikum: Immer mehr Fans, die ursprünglich aus Spaß oder Ironie Vaporwave hörten, entdeckten darin einen echten Klangraum für ihre eigenen Erinnerungen und Sehnsüchte. Das Genre wurde zum Spielplatz für das Nachdenken über das Verhältnis von Mensch und Medium, von Konsum und Alltagsflucht.

Viele Soundstücke entwickelten, trotz der digitalen Entstehung, fast schon eine emotionale Tiefe: Ein Song wie Macintosh Plus’ “リサフランク420” löst durch vertraute Melodien bei Hörer*innen Bilder aus, die an die eigene Kindheit oder die ersten Internetjahre erinnern. Der Klang von Vaporwave diente als emotionales Archiv, das individuelle Geschichten speicherte und wieder abrufbar machte.

Innovation durch Technik und neue Kommunikationswege – Remixkultur als Motor

Ein treibender Faktor für die Evolution des Genres war stets das Fortschreiten der digitalen Technik. Immer neue Programme und Tools eröffneten den Musiker*innen ungeahnte Möglichkeiten zum Experiment. Mit der Zunahme an günstiger oder kostenloser Musiksoftware wurden Loops, Effekte und Samples im Handumdrehen bearbeitet. Die Grenzen für das eigene Schaffen verschwammen: Wer die Tools beherrschte, konnte praktisch über Nacht weltweite Aufmerksamkeit erlangen.

Die enge Verbindung zur Remixkultur führte zudem zu einer bis heute anhaltenden Remixwelle. Vaporwave-Künstler*innen remixten und sampelten nicht nur Pop oder Funk, sondern griffen immer wieder auch auf Tracks aus den eigenen Reihen zurück. Die Szene lebt davon, dass Altes beständig recycelt, zerlegt und neu kombiniert wird. Dadurch bleibt jeder Track im Wandel – nichts ist endgültig abgeschlossen, jeder Song ist potenzieller Rohstoff für die nächste Generation.

So entstanden nicht nur neue Versionen bekannter Lieder, sondern auch eine ständige spielerische Hinterfragung von Originalität und Urheberschaft. Was ist wirklich neu? Was bleibt von der Vergangenheit? Vaporwave wurde zum Experimentierfeld, in dem die Möglichkeiten der digitalen Musikproduktion bis an ihre Grenzen ausgelotet werden.

Das Echo in der Popkultur – Mainstream und akademische Anerkennung

Je erfolgreicher Vaporwave in den digitalen Nischen wurde, desto mehr Aufmerksamkeit erregte das Genre auch außerhalb der Subkulturen. Bereits ab 2015 berichteten große Musikmagazine wie Pitchfork oder The Fader über die Entwicklung des Stils. Plötzlich tauchten die typischen Klänge auch in Werbung, Modekampagnen oder internationalen Kunstausstellungen auf.

Wissenschaftler*innen begannen, Vaporwave als kulturelles Phänomen zu erforschen. Der Stil wurde zum Symbol für den Umgang einer Generation mit digitalem Überfluss, Medienerinnerung und der Frage nach Authentizität. Namen wie Vektroid oder Saint Pepsi wurden in den Feuilletons diskutiert. Gleichzeitig bediente sich kommerzielle Popmusik gelegentlich an der stilprägenden Ästhetik und zollte dem einst verpönten Internetphänomen indirekt Respekt. Die Grenzen zwischen Independent-Produktion und Mainstream verwischten immer weiter.

Neue Horizonte: Vaporwave in Gaming, Kunst und Internet-Memes

Die Entwicklung hörte jedoch nicht bei Musik oder Videos auf. Schon wenig später übernahm Vaporwave Motive und Sounds aus weiteren Digitalwelten. Besonders die Verknüpfung mit Videospielen und Netzkultur gab dem Genre neuen Schwung. Soundtracks und Collagen tauchten in Visual-Novel-Spielen oder als Hintergrund zu Speedruns auf Twitch auf.

Gleichzeitig verschmolz Vaporwave-Ästhetik mit neuen Meme-Formaten und Online-Satire. Ganze Subkulturen bildeten sich rund um gemeinsam geteilte GIFs, animierte Roms oder selbstgebastelte 3D-Modell-Landschaften im Look alter Computerspiele.

Zudem fanden Vaporwave-Sounds ihren Weg in zeitgenössische Kunstinstallationen und Ausstellungen. Die Szene präsentierte sich auf Vernissagen, in Galerien oder bei Musikfestivals, manchmal sogar ganz ohne musikalischen Kontext – als reines Statement zur digitalen Gegenwart und Vergangenheit.

Der ständige Wandel und das Experiment prägen Vaporwave bis heute. Kein anderes Genre spiegelt so deutlich die Geschwindigkeit des Netzes und die Tiefe unserer Erinnerungswelt wider. Gerade darin liegt die Kraft dieser einzigartigen Musikrichtung, die längst den Sprung aus der Nische in eine globale Popkultur-Oberfläche geschafft hat.

Von Kopierspuren zu Kulturen: Wie Vaporwave ein neues Kapitel Popgeschichte schrieb

Verrückte Wurzeln, dauerhafte Spuren – Wo Vaporwave heute sichtbare Zeichen hinterlässt

Wer heute durch die sozialen Medien scrollt, begegnet immer wieder Bildern, Klängen und Designs, die ohne den Einfluss von Vaporwave kaum vorstellbar wären. Die charakteristische Mischung aus Pastellfarben, antiken Statuen und digital verfremdeten Klängen hat sich tief ins kulturelle Gedächtnis eingegraben. Nicht nur Musikliebhaber, sondern auch Modefans, Grafikkünstler und Designerinnen greifen auf die ikonischen Stilelemente zurück, die ursprünglich aus einem Netzwerk jugendlicher Internetnutzerinnen stammten.

Schon kurze Zeit nach den ersten Alben von MACINTOSH PLUS und Chuck Person begann sich das Genre auf andere Kunstformen auszubreiten. Werbeclips, Plattencover und Social-Media-Memes wurden im Stil von Vaporwave gestaltet. Besonders auffällig war diese Entwicklung in den späten 2010ern, als der ästhetische Einfluss bis in die Werbeindustrie und Poparchitektur vordrang. Firmen wie MTV verwendeten Vaporwave-Grafiken für Programmpromos, Modehäuser wie Balenciaga ließen Elemente aus der Szene in ihre Kampagnen einfließen.

Ein zentraler Grund für diese breite Wirkungskraft liegt in der spezifischen Arbeitsweise der Szene. Ursprüngliche Vaporwave-Künstler*innen arbeiteten fast ausschließlich mit bereits existierendem Material. Sie schnitten Pop- und Werbemusik der 80er und 90er auseinander, verlangsamten und entfremdeten sie. Diese „Copy-Paste“-Mentalität wurde zum Signal für eine ganze Generation, die ohnehin mit Remixen, Parodien und Mashups im Netz aufwuchs. Für viele war dies nicht nur ein kreatives Werkzeug, sondern ein subtiles Statement gegen das Establishment der amerikanischen und japanischen Musikindustrie.

Von Kritik zum Klassiker: Wie Vaporwave einen neuen Blick auf Popgeschichte liefert

Obwohl Vaporwave anfangs oft belächelt oder als kurzlebige Online-Spielerei abgewertet wurde, hat sich das Genre über die Jahre einen festen Platz in der internationalen Musikgeschichte gesichert. Musikjournalisten und Kulturwissenschaftler diskutieren seit Mitte der 2010er Jahre, wie die Szene mit Themen wie Konsumkritik und Nostalgie umgeht. Bereits die ersten Releases von Vektroid (Floral Shoppe) und Saint Pepsi illustrierten, dass auch ironische Musikformen eine erstaunliche Wirkungsdauer entfalten können.

Kennzeichnend ist dabei das gezielte Spiel mit den Erinnerungen der Hörer. Während klassische Popmusik meist auf Originalität und Authentizität setzt, verwandelt Vaporwave Bekanntes in etwas Fremdes und Neues. Die extreme Verlangsamung und Wiederholung von Sample-Fragmente schafft einen hypnotischen Effekt, der bei näherem Hinsehen eine überraschend emotionale Tiefe freilegt. Für viele, die mit den Werbejingles, Arcade-Sounds und Fernsehmelodien der 80er aufgewachsen sind, ist das ein akustischer Zeitsprung in die eigene Kindheit – mit einem bittersüßen Unterton.

Doch der Einfluss geht weit über diesen Nostalgieeffekt hinaus. In den großen Musikmagazinen wird Vaporwave seit Jahren als Wegbereiter für eine Vielzahl weiterer Stilrichtungen genannt. Genres wie Future Funk, das von Yung Bae und Saint Pepsi geprägt wurde, oder das experimentellere Mallsoft, das Einkaufszentrums-Atmosphären in Endlosschleifen taucht, setzen die Sampling-Techniken und Ästhetik von Vaporwave kreativ fort. Damit ist die Bewegung zu einer wichtigen Influencerin für neue digitale Musikgenerationen geworden.

Vom anonymen Insider-Tipp zum globalen Netzwerk: Die unsichtbare Hand von Vaporwave

Eine der größten Errungenschaften von Vaporwave ist sein Beitrag zur Demokratisierung von Musikproduktion und -konsum. Im Gegensatz zu klassischen Szenen, in denen Labels und Gatekeeper über Erfolg entscheiden, konnte im Vaporwave-Kosmos jeder mitmachen, der ein paar Grundkenntnisse in Soundbearbeitung besaß. Die wichtigsten Alben und Mixtapes der Szene erschienen fast ausschließlich kostenlos im Netz – auf Plattformen wie Bandcamp oder SoundCloud. Das führte zu einer noch nie dagewesenen Vielfalt an Künstlern, von denen viele gar nie ihr Gesicht zeigten, sondern sich hinter Fantasienamen und neonfarbenen Profilbildern versteckten.