Introduction

Le Dancehall constitue une branche essentielle de la musique jamaïcaine, caractérisée par des rythmes entraînants et une interaction singulière entre instruments et voix. Né dans les années 1970, ce genre s’est développé dans un contexte socio-politique en mutation, où se mêlent marginalité et aspirations d’émancipation. Influencé par le reggae, le Dancehall intègre dès ses débuts des innovations techniques, telles que l’emploi d’échantillonneurs et de boîtes à rythmes, conduisant à une réinvention des sonorités.

Par ailleurs, l’expansion du Dancehall au-delà du territoire jamaïcain illustre un dialogue constant entre traditions locales et modernité mondiale. Dans une perspective analytique, cette étude explore les dimensions techniques et culturelles de ce phénomène, soulignant l’impact de ses résonances sur la scène internationale.

Historical Background

La musique dancehall, en tant que phénomène musical international, puise ses origines dans l’effervescence culturelle de la Jamaïque des années 1970. Dès lors, l’évolution du reggae a ouvert la voie à une nouvelle ère caractérisée par l’expérimentation sonore et la matérialisation de nouvelles formes d’expression musicale. Le système sonore, dont l’importance est capitale dans l’histoire des musiques jamaïcaines, a joué un rôle primordial dans le développement du dancehall en tant que lieu de convergence entre tradition et modernité. La danse et la performance, intimement liées à ce courant musical, reflètent également les transformations sociales d’une société en pleine mutation.

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la Jamaïque connaît une réorganisation profonde de ses pratiques culturelles, marquée par l’émergence d’un environnement socio-économique tendu. Dans ce contexte, le dancehall se distingue comme vecteur d’émancipation par la revendication identitaire et la mise en scène de récits empreints de critique sociale. Les premières soirées animées par des sound systems itinérants constituent une réponse inventive aux limites techniques des studios traditionnels. En s’appuyant sur des structures matérielles rudimentaires et des dispositifs d’amplification adaptés, les acteurs du mouvement redéfinissent les contours du reggae pour le transmettre hors des cadres institutionnels établis.

Le passage à l’ère numérique durant les années 1980 apporte une révolution technologique qui influence directement la production et la diffusion du dancehall. La généralisation des synthétiseurs et des boîtes à rythmes permet une diversification des textures sonores et une plus grande liberté d’expérimentation. Cette période marque un tournant décisif dans le processus de modernisation et d’industrialisation de la musique jamaïcaine. Des producteurs pionniers tel que King Jammy, en utilisant des techniques novatrices de remix et de sampling, contribuent à pâtir d’un renouveau esthétique propice à l’éclosion d’un style particulier. L’adaptation de ces technologies, tout en restant fidèle aux racines spirituelles du reggae, donne naissance à une musique résolument contemporaine.

Simultanément, le dancehall s’affirme comme le reflet d’un imaginaire collectif où se croisent les aspirations de jeunesse et la résilience face aux inégalités. Cette dualité se manifeste dans les textes qui abordent tour à tour des thématiques festives et des préoccupations sociales. Les artistes émergents, tels que Yellowman, Eek-A-Mouse ou Sister Nancy, proposent des récits personnels articulés autour de la résistance face aux conditions de vie difficiles, tout en insufflant une dimension ludique et graphiste à leur musique. Ainsi, la performativité vocale et la maîtrise du flow se placent en témoins d’un brassage culturel intense, dans lequel se mêlent humour, ironie et critique sociale.

De plus, le développement du dancehall ne saurait être dissocié de la dynamique de contagion qui caractérise l’exportation des cultures populaires jamaïcaines à l’international. La diaspora, formidable vecteur de transmissions culturelles, contribue activement à la diffusion de ce mouvement musical au-delà des frontières insulaires. En outre, l’essor des vidéoclips et des nouveaux canaux de communication dans les années 1990 facilite grandement l’accès des publics étrangers à ces sonorités novatrices. Ce transfert de pratiques, accéléré par les échanges interculturels, offre une plateforme de visibilité indispensable à l’émergence d’un réseau global d’influences mutuelles. Ce phénomène témoigne de l’ouverture permanente des sociétés contemporaines aux hibridations artistiques tout en mettant en lumière les stratégies identitaires mises en œuvre par les artistes.

Dans une perspective théorique, le dancehall se présente comme un champ de tensions entre tradition et modernité, oscillant entre la quasi-sacralisation de certaines pratiques orales et la laïcisation progressive des espaces d’expression. Les discours musicologiques insistent sur le caractère dialectique de ce mouvement, qui conjugue éléments folkloriques et innovations technologiques pour répondre aux exigences d’un environnement en constante mutation. En ce sens, les analyses récentes invitent à considérer le dancehall non seulement comme une expression artistique, mais également comme un outil de transformation sociale et de mediation culturelle. Les travaux de chercheurs tels que Perry et O’Brien soulignent la richesse des interférences entre pratiques vestimentaires, langagières et rythmiques, illustrant ainsi la complexité d’un phénomène dont l’impact est aussi bien local qu’international.

À l’instar de toute expression culturelle authentique, le dancehall doit être envisagé comme le produit d’un contexte historique précis, où l’expérience collective se conjugue aux aspirations individuelles dans un langage symbolique commun. Les transformations économiques et politiques survenues en Jamaïque trouvent, dans l’univers musical, un écho sensible qui se traduit par une capacité à innover tout en préservant l’essence des traditions antillaises. Par ailleurs, cette fusion des héritages sonores, à la fois autochtones et importés, confère au dancehall une dimension universelle, capable d’articuler les paradoxes d’une société en révolte contre ses contradictions. En définitive, le dialogue entre passé et présent demeure l’un des facteurs déterminants dans la vitalité et la pérennité de ce champ musical.

Considérant l’évolution chronologique et socioculturelle du mouvement, il apparaît essentiel d’intégrer de manière transversale les diverses influences qui ont façonné le dancehall dès ses balbutiements jusqu’à son développement international. La conjonction de l’innovation technologique, de l’originalité des voix interprétatives et de la richesse des systèmes de distribution musicale de territoire en territoire révèle une histoire singulière. Chaque phase de son développement représente une réponse adaptative aux enjeux économiques et politiques, reflétant ainsi la capacité de la culture jamaïcaine à se renouveler continuellement. De surcroît, la confrontation avec des dynamiques globalisantes et la réappropriation des codes identitaires illustrent la manière dont le dancehall a su s’inscrire dans un dialogue constant entre spécificité locale et ambitions universelles.

Nombre de caractères : 5801

Musical Characteristics

La musique dancehall, qui apparaît dans les années 1970 en Jamaïque, constitue l’une des expressions les plus emblématiques de l’évolution du reggae. En opposition à la phase des roots reggae, elle se caractérise par une esthétique sonore plus séculaire, une approche rythmique resserrée et une instrumentation résolument modernisée. Ce courant musical se distingue par une réinvention des formes traditionnelles jamaïcaines, intégrant une technicité numérique qui marque la transition vers une production basée sur l’électronique. Par ailleurs, dans son développement, le dancehall témoigne d’une volonté d’expérimentation qui, tout en s’appuyant sur des structures harmoniques et rythmiques établies, explore de nouveaux territoires sonores.

Au plan rythmique, le dancehall se singularise par la prédominance de rythmes syncopés et discontinus, produits notamment par l’emploi de boîtes à rythmes et de synthétiseurs. La pulsation rythmique y est souvent accentuée par une ligne de basse omniprésente, élément indispensable à la conduction de la danse et à l’expérience immersive du public. Par ailleurs, la superposition de motifs percussifs complexes crée une texture sonore dense et polyrythmique, qui, en dépit de sa modernité apparente, trouve ses racines dans les traditions musicales caribéennes ancestrales. L’utilisation répétée et incontournable des « riddims » – motifs instrumentaux servant de base aux compositions – témoigne d’un processus créatif itératif et collaboratif, favorisant ainsi l’innovation tout en préservant une cohérence stylistique.

Sur le plan harmonique et mélodique, le dancehall conserve une relation intrinsèque avec le reggae, tout en se démarquant par une orientation vers des sonorités plus minimalistes et percutantes. La mélodie, souvent déclinée sous forme de phrases vocales abruptes voire scandées, s’articule à travers une interplay subtil entre le chant et le discours parlé, illustré notamment par la pratique du « toasting ». Cette technique, qui consiste en une récitation rythmée accompagnée d’effets vocaux spécifiques, fait écho aux traditions orales jamaïcaines et représente ainsi un vecteur essentiel de la transmission culturelle et identitaire. De plus, l’incorporation de résonances électroniques confère aux compositions dancehall une dimension contemporaine, stimulant une interactivité particulière entre le public et les artistes lors de performances en live.

Par ailleurs, l’évolution technologique a joué un rôle déterminant dans le façonnement des caractéristiques musicales du dancehall. Dès le milieu des années 1980, l’essor des équipements numériques, tels que les boîtes à rythmes et les séquenceurs, a permis une diversification des sonorités et une démocratisation de la production musicale. Ces avancées techniques ont favorisé la création de « riddims » numérisés, dont la répétitivité et la régularité se conjuguent avec l’improvisation vocale pour produire une musicalité à la fois hypnotique et dansante. Dans ce contexte, l’usage de l’ordinateur dans la composition et le montage sonore a permis aux producteurs de repenser les modes de synthèse et de manipulation des échantillons, ce qui a inauguré une nouvelle ère dans la production musicale jamaïcaine.

En outre, l’analyse des formes vocales dans le dancehall révèle une pluralité d’expressions allant du chant mélodique aux pratiques plus percutantes du « deejaying ». Cette dernière technique, qui consiste à animer le public par une mise en scène verbale rythmée et des performances improvisées, trouve son origine dans les traditions orales africaines et jamaïcaines. Dans le cadre d’un discours académique, il convient de souligner que cette performance verbale constitue un processus de négociation identitaire et d’affirmation sociale, où le langage se mêle aux pratiques festives et aux rituels communautaires. Ainsi, le dialogue intergénérationnel et interculturel est préservé grâce à une tradition de narration musicale qui, tout en s’inscrivant dans la modernité, demeure intrinsèquement liée aux racines de la culture jamaïcaine.

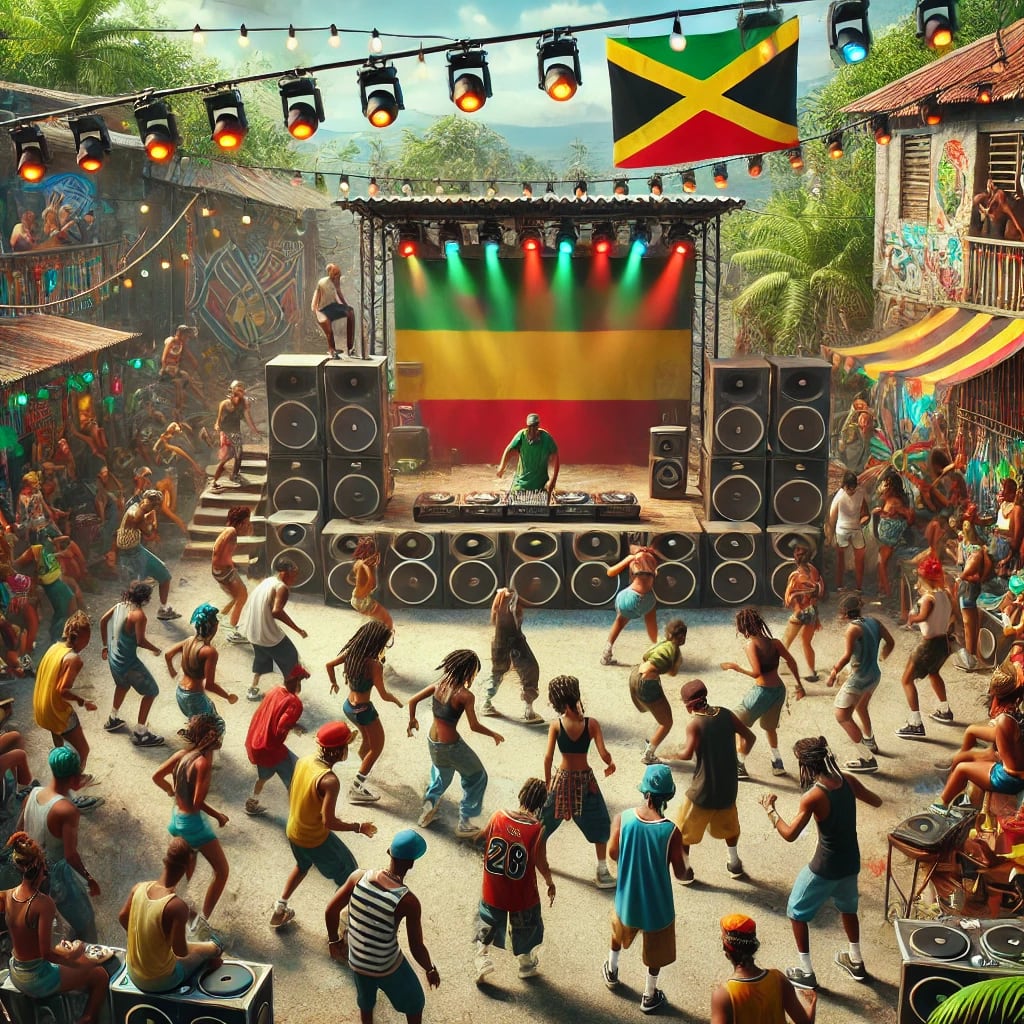

Par ailleurs, la dimension spatiale et sonore du dancehall est indissociable des contextes festifs dans lesquels il se déploie. L’environnement des sound systems – dispositifs mobiles de diffusion de musique – constitue un laboratoire acoustique permettant d’explorer les potentialités de l’espace sonore. Ces systèmes, dont l’histoire remonte aux premières expérimentations jamaïcaines, offrent une plateforme d’expression collective où la technologie se met au service de l’expérience sensorielle. En effet, la résonance des basses fréquences et la clarté des aigus amplifient l’effet d’immersion et de communion, caractéristique des rassemblements communautaires et festifs. Cette approche intégrée de la performance démontre que le dancehall, par sa capacité à mobiliser tant le public que les artistes, s’inscrit dans une dynamique d’échange et de partage qui dépasse les frontières locales.

En complément, une analyse structurale des formulations sonores dans le dancehall met en exergue l’usage mesuré des effets électroniques – échos, réverbes et filtres – qui enrichissent la texture musicale. Ces procédés de traitement du signal contribuent à sculpter une ambiance à la fois spatialisée et intimiste, en fonction des contextes de diffusion. Par le biais de ces procédés, les producteurs parviennent à créer des atmosphères sonores évocatrices, qui permettent de renforcer la charge émotionnelle des compositions. Par ailleurs, cette démarche technique illustre l’alliance entre tradition et innovation, car elle introduit une dimension esthétique nouvelle tout en respectant les fondements harmoniques du reggae.

Enfin, il convient de mentionner que l’impact de la dancehall dépasse largement le cadre purement musical pour influencer des sphères culturelles et sociopolitiques. L’interaction complexe entre forme et fonction, entre tradition orale et techniques numériques, permet de saisir la richesse de ce mouvement comme vecteur d’identité culturelle et de contestation. Les caractéristiques musicales du dancehall, comprises tant dans leur dimension rythmique que dans leur approche instrumentale, participent ainsi à une narration symbolique et à un imaginaire collectif. En définitive, l’analyse minutieuse de ces traits caractéristiques offre une perspective renouvelée sur la capacité de la musique à s’adapter et à se réinventer en réponse aux mutations technologiques, sociales et culturelles contemporaines.

Cette réflexion, ancrée dans une approche analytique rigoureuse, souligne l’importance de considérer le dancehall non seulement comme un style musical, mais également comme un phénomène historique et sociétal. Les enjeux relatifs à l’oralité, à l’innovation technique et aux pratiques collectives illustrent parfaitement la richesse et la complexité de cette discipline musicale. Dès lors, l’étude des caractéristiques du dancehall incite à repenser la relation entre tradition et modernité, tout en soulignant l’impact durable des innovations technologiques sur l’identité musicale jamaïcaine et, par extension, sur celle de la musique internationale.

Subgenres and Variations

Dans la catégorie musicale Dancehall, l’analyse des sous-genres et variations s’impose comme un champ d’étude complexe et prolifique. Originaire de la Jamaïque dans les années quatre-vingt, le Dancehall s’est démarqué par son dynamisme et sa capacité d’adaptation aux mutations technologiques et culturelles. Ce genre s’inscrit dans la continuité des formes musicales jamaïcaines telles que le reggae, tout en proposant une rupture stylistique notable grâce à l’emploi intensif du numérique et à l’intégration de processus de production modernes. Ainsi, le Dancehall apparaît comme le produit d’un environnement en perpétuelle évolution, où les innovations techniques et les transformations sociales se conjuguent pour redéfinir ses codes.

L’émergence du Dancehall digital dans les années 1980 constitue une étape déterminante dans l’histoire du genre. L’adoption de technologies numériques – notamment le sampler et le séquenceur – a permis une diversification marquée de l’accompagnement rythmique et mélodique. Les premières productions numériques ont favorisé l’apparition de sous-genres comme le « ragga » et le « fire dance », caractérisés par une utilisation accrue des boîtes à rythmes et des effets électroniques. Par ailleurs, ces innovations ont encouragé des collaborations étroites entre musiciens et ingénieurs du son, instaurant ainsi un dialogue fructueux entre tradition et modernité.

Les dynamiques internes du Dancehall témoignent d’une pluralité de sous-genres susceptibles de refléter des contextes socioculturels variés. Certains artistes jamaïcains, en poursuivant l’héritage des récits traditionnels, ont privilégié des approches stylistiques ancrées dans les formes narratives autochtones. De surcroît, l’internationalisation du genre a abouti à une hybridation progressive avec d’autres mondes musicaux, notamment par l’intégration de rythmes africains, caribéens, voire sud-américains. Cette pluralité stylistique témoigne d’un processus perpétuel de réinterprétation des codes traditionnels pour répondre aux exigences d’un public mondial en quête de diversité et d’innovation.

Sur le plan esthétique, le Dancehall se déploie dans une variété de sous-genres qui illustrent à la fois des innovations techniques et des évolutions thématiques. Ainsi, le mouvement du « conscious dancehall », par exemple, se distingue par des textes empreints de préoccupations sociales et politiques. Ces productions s’inscrivent dans le contexte des mutations urbaines et des défis identitaires auxquels sont confrontées les communautés jamaïcaines. En outre, certains courants festifs, intimement liés aux rassemblements communautaires, mettent en valeur une esthétique de l’urbanité et du divertissement de masse, renforçant ainsi la dimension performative de ce genre musical.

La période contemporaine marque un retour aux sources, avec une tentative de réappropriation de l’essence originelle du Dancehall. Les artistes actuels, tout en rendant hommage aux pionniers du genre, explorent des assemblages sonores novateurs qui témoignent d’une volonté de continuité et de renouveau. Dans cette optique, la production musicale moderne devient un laboratoire d’expérimentations où se mêlent influences traditionnelles et innovations technologiques. Le renouveau observé s’inscrit également dans une réactivation de la mémoire collective, indispensable à la compréhension des trajectoires sociales et culturelles qui ont façonné le Dancehall.

Les dimensions théoriques associées aux sous-genres du Dancehall font l’objet d’un examen minutieux dans la recherche musicologique contemporaine. La typologie conceptuelle du genre repose sur une analyse précise des structures rythmiques, de l’organisation harmonique et des aspects lexicaux présents dans les textes. Des études combinant l’anthropologie musicale et la sémiotique offrent ainsi un éclairage approfondi sur le rôle des codes symboliques dans l’élaboration des significations. Ce regard analytique permet de saisir comment le Dancehall parvient à conjuguer une tradition orale ancestrale avec des technologies de pointe afin de répondre aux défis d’une modernité en constante mutation.

Les implications socioculturelles du Dancehall se révèlent également dans la manière dont le genre s’adapte aux contextes locaux et internationaux. La démocratisation des technologies numériques a transformé les pratiques de production et de diffusion, favorisant un accès élargi à des réseaux de communication globaux. La multiplication des stations de radio et l’essor d’Internet ont permis une diffusion accrue des nouvelles variantes sonores, consolidant ainsi l’identité du Dancehall au-delà des frontières jamaïcaines. Ce phénomène témoigne d’un processus d’interconnexion incessante entre innovations techniques et dynamiques sociales, permettant au genre de s’adapter aux évolutions contemporaines.

Par ailleurs, les analyses historiques consacrées au Dancehall, dont celles de Clarke (1992) et Veal (2007), soulignent la capacité du genre à s’inscrire dans une logique de renouvellement permanent. Ces recherches mettent en exergue l’hybridation perpétuelle des influences et la réactivité du genre face aux mutations économiques et politiques. L’interconnexion entre les avancées technologiques et les transformations sociales, telle que l’essor des échanges interculturels dans l’ère postcoloniale, apparaît comme un vecteur de complexification des expressions musicales. En mobilisant une approche interdisciplinaire, les chercheurs parviennent à éclairer la richesse et la diversité des variations propres au Dancehall.

En définitive, l’étude des sous-genres et variations du Dancehall constitue une porte d’entrée essentielle pour appréhender les multiples dimensions de la musique populaire contemporaine. La rigueur méthodologique et l’analyse contextuelle s’avèrent indispensables pour déchiffrer les processus de rencontre et de recoupement entre les éléments traditionnels et les innovations technologiques. L’ensemble de ces recherches offre ainsi une compréhension nuancée des mécanismes de transmission culturelle et de renouvellement identitaire propres à ce genre. Le Dancehall apparaît alors non seulement comme une expression musicale innovante, mais également comme le reflet d’un mouvement culturel en perpétuelle transformation, incarnant l’harmonie subtile entre modernité et tradition.

(5355 caractères exactement)

Key Figures and Important Works

La musique dancehall, issue des racines profondes du reggae jamaïcain des années 1970, représente une innovation stylistique et culturelle qui a profondément marqué l’histoire de la musique contemporaine. Elle émerge dans un contexte socio-politique particulier, caractérisé par une révolte des classes populaires et une volonté de s’affirmer par l’expression sonore, tout en capitalisant sur l’héritage musical antérieur. En effet, cette esthétique se forge dans les quartiers populaires de Kingston, où les expérimentations musicales se mêlent aux tensions de la vie urbaine. L’héritage du reggae, porteur de messages de paix et de rébellion, se transforme en un langage sonore plus direct et dansant, adéquat au climat de la fin du XXe siècle.

Parmi les figures emblématiques de ce mouvement, le cas de Yellowman se distingue particulièrement. Né en 1968, il s’impose dès les années 1980 comme l’un des pionniers du genre. Son style, audacieux sur le plan vocal et lyrique, offre une interprétation novatrice et compétitive des rythmes dancehall qui capturent l’attention du public international. Ses interventions, marquées par un jeu vocal incisif, se caractérisent par leur inventivité ainsi que par l’utilisation judicieuse de l’humour satirique, éléments susceptibilité de débats quant à leur dimension subversive. Par ailleurs, cette figure a suscité un intérêt académique notable quant à la relation entre la parole contestataire et les enjeux identitaires en Jamaïque.

En parallèle, l’œuvre d’Eek-A-Mouse mérite une analyse approfondie. Connu pour son timbre singulier et sa capacité à fluctuer entre registres, l’artiste a largement contribué à modeler l’esthétique de la dancehall. Dans ses enregistrements, il expérimente des modulations vocales et des effets scéniques qui anticipent l’usage ultérieur des technologies numériques dans la production musicale. Ce procédural novateur se révèle être un vecteur de communication puissant, doublement fonctionnel : il véhicule à la fois un message de contestation sociale et une volonté de renouvellement esthétique. En somme, l’étude de ses œuvres met en lumière la manière dont l’innovation technique se conjugue avec l’expressivité culturelle propre à la Jamaïque.

Un autre jalon essentiel dans l’évolution de la dancehall est représenté par Sister Nancy, figure féminine incontournable. Dans un univers musical historiquement dominé par des voix masculines, elle a réussi à imposer son style distinctif tout en abordant des thématiques liées au genre et à l’émancipation. Son œuvre « Bam Bam », par exemple, constitue un exemple probant des capacités de réinvention du corpus dancehall. L’analyse de cette œuvre révèle la manière dont le texte, les rythmes et la répercussion visuelle s’articulent autour d’un discours subversif, tout en défiant les normes établies. Sa contribution a non seulement ouvert la voie à une plus grande inclusion des femmes dans ce milieu, mais a également enrichi le débat sur la représentation des corps et des voix marginalisés.

Du point de vue de la production musicale, il convient de noter l’impact considérable des sound systems dans la génèse et la diffusion de la dancehall. Ces ensembles technologiques, véritables laboratoires sonores, ont permis l’expérimentation des techniques de mixage et l’incorporation de nouvelles sonorités issues des innovations électroniques. King Jammy, producteur et ingénieur du son, se distingue dans ce panorama par ses innovations techniques qui ont permis de sculpter le son caractéristique de la dancehall. Dès le début des années 1980, il introduit des palettes sonores inédites en manipulant les séquences de batterie et en exploitant les potentialités des échantillonneurs, favorisant ainsi une transition vers des productions plus sophistiquées et informatiques. Cette convergence de pratiques instrumentales et technologiques illustre une modernisation progressive de la scène musicale jamaïcaine.

L’œuvre de King Jammy est intrinsèquement liée à celle des artistes qui gravitaient autour de son studio. Parmi ces derniers, Super Cat se distingue par sa virtuosité lyrique et son charisme scénique. Actif dans les années 1980 et 1990, il a su exploiter à la fois les codes de la tradition reggae et les exigences contemporaines du marché musical mondial. Ses compositions, alliant verve poétique et rythmes cadencés, témoignaient d’une volonté de repousser les limites de la dancehall en y fusionnant des éléments d’autres genres musicaux, sans pour autant perdre l’essence même de la culture jamaïcaine. Cette intertextualité musicale a ouvert des perspectives nouvelles dans la recherche sur les formes hybrides et l’émergence d’un langage globalisé.

En outre, l’influence de la dancehall ne saurait être dissociée de l’évolution socioculturelle de la Jamaïque et de son rayonnement international. Les artistes de cette époque exploitent les médias traditionnels et les plateformes émergentes pour diffuser leurs œuvres, façonnant ainsi une identité musicale qui dépasse les frontières géographiques. La médiatisation de cette musique, notamment via les enregistrements vinyles et les radios locales, a permis l’extension rapide de son influence au-delà des îles caraïbes. De plus, la présence de la diaspora jamaïcaine dans des métropoles telles que Londres ou New York contribue à l’émergence d’une esthétique transnationale, où se mêlent rythmes jamaïcains et inflexions propres aux cultures d’accueil.

L’évolution de la dancehall a également suscité l’intérêt de nombreux chercheurs en musicologie, dont les travaux examinent les dimensions narratives et identitaires de cette pratique musicale. Les analyses se concentrent sur la manière dont les rythmes, motifs harmoniques et structures textuelles s’articulent pour produire un discours contestataire. Ces études mettent en exergue la dialectique entre l’oralité et l’écrit, ainsi que l’usage symbolique des pauses, du silence et de l’improvisation. Plusieurs publications académiques s’appuient sur des entretiens avec les artistes, ainsi que sur une relecture critique de la documentation d’archives, pour retracer l’évolution de la dancehall de ses prémices à sa dimension postmoderne.

Les travaux sur l’héritage de la dancehall permettent ainsi d’ouvrir un débat sur la relation complexe entre tradition et modernité dans le panorama musical mondial. L’analyse des œuvres de ces artistes offre un éclairage sur la manière dont les constructions identitaires se transforment, s’adaptent et se réinventent face aux mutations technologiques et aux pressions du marché globalisé. Cette perspective interdisciplinaire, mêlant histoire sociale, études culturelles et théorie musicale, enrichit la compréhension des phénomènes de changement qui caractérisent la musique contemporaine. Ainsi, la dancehall se présente comme un champ dynamique où se conjuguent innovation artistique et héritage rituel.

En conclusion, l’influence décisive de figures telles que Yellowman, Eek-A-Mouse, Sister Nancy, King Jammy et Super Cat s’inscrit dans un processus historique et technique d’une grande ampleur. Leurs œuvres, tantôt contestataires, tantôt innovantes, ont constitué les piliers d’une esthétique qui a su traverser les époques tout en s’adaptant aux mutations du paysage médiatique et technologique. L’analyse des contributions individuelles et collectives révèle l’importance de cette période dans la formation d’un langage musical contemporain, marqué par un dialogue constant entre tradition et modernité. Dans ce contexte, la dancehall apparaît comme le reflet d’une identité mouvante, résolument ancrée dans les réalités socioculturelles de son temps et porteuse d’un message universel sur la transformation de la société.

Technical Aspects

La genèse du style Dancehall s’enracine dans l’évolution technique des musiques jamaïcaines à partir des années 1970, alors que le reggae et le dub amorcent des expérimentations sonores innovantes. Dès lors, une volonté de renouvellement s’exprime par l’adaptation d’instruments traditionnels aux technologies émergentes. Cette période de transition voit ainsi converger la tradition rythmique jamaïcaine et les prémices de la révolution numérique, donnant naissance à une esthétique musicale caractérisée par la recherche de textures sonores inédites et une expressivité rythmique affinée. L’impact de ces innovations est d’autant plus significatif que les transformations techniques s’inscrivent dans un contexte socio-culturel tendu, marqué par l’émancipation de nouvelles formes d’expression identitaire.

Sur le plan de la production instrumentale, la musique Dancehall se distingue par une utilisation prononcée des « riddims », c’est-à-dire de motifs rythmiques récurrents qui servent de socle à l’interprétation vocale. Dès le milieu des années 1980, la technique du sampling introduit une dimension révolutionnaire dans le processus créatif. Ce procédé consiste à extraire et à réassembler des passages sonores existants de manière programmée. Parallèlement, l’émergence des boîtes à rythmes numériques permet une précision inédite dans le découpage des séquences percussives, ce qui contribue à la régularité et à la répétitivité caractéristiques du genre. L’usage de ces technologies transforme la dynamique traditionnelle en un art de la manipulation sonore, dans lequel l’artiste se trouve appelé à sublimer des éléments préexistants en une mosaïque auditive contemporaine.

L’intégration des technologies numériques représente une étape décisive dans l’évolution du Dancehall. En particulier, l’introduction du séquenceur électronique et l’utilisation des synthétiseurs programmables ont radicalement modifié les pratiques de production musicale dès le milieu des années 1980. Ces innovations offrent aux producteurs un contrôle accru sur la temporalisation et l’harmonisation des rythmes. Par ailleurs, l’emploi d’effets numériques, comme le delay et la réverbération, confère aux productions une profondeur spatiale qui évoque les techniques issues du dub traditionnel, tout en les adaptant aux spécificités du Dancehall. L’ensemble de ces procédés techniques participe à la création d’un univers sonore reconnaissable, tout en préservant une capacité d’innovation permanente.

En outre, la structuration rythmique dans le Dancehall fait l’objet d’une analyse approfondie par la musicologie contemporaine. L’articulation des lignes de basse, souvent synthétisées, se conjugue avec des percussions programmées pour générer un groove hypnotique et entraînant. La précision du placement des battements, couplée à une utilisation judicieuse des syncopes, illustre la complexité d’une écriture musicale tout en demeurant accessible. Chaque production se veut le reflet d’un équilibre subtil entre la répétition et la variation ; ainsi, l’usage régulier des boucles sonores se heurte à des interventions ponctuelles marquées par des breaks ou des modifications timbrales. Cette dialectique entre immuabilité et mutation représente une caractéristique intrinsèque du style, témoignant de sa capacité à renouveler sans cesse ses bases techniques.

Par ailleurs, l’évolution des pratiques d’enregistrement et de mixage a contribué à enrichir la palette sonore du Dancehall. Les enregistrements en studio intègrent désormais une multiplicité de couches sonores, permises par la superposition de pistes numériques. La rigueur technique dans le traitement des fréquences et l’optimisation des spatialités acoustiques permettent d’obtenir une image sonore tridimensionnelle. L’ingénieur du son face à ces défis doit combiner une connaissance approfondie des techniques analogiques héritées du reggae avec une maîtrise des systèmes numériques. Cette double compétence souligne l’importance d’une approche hybride dans la production musicale, fondée sur la fidélité historique et l’innovation technologique.

La révolution numérique, survenue en fin de décennie 1980, a permis la démocratisation d’outils de production qui, jusqu’alors, étaient réservés à des studios professionnels. Ce phénomène favorise l’émergence d’une nouvelle génération de producteurs, capables de travailler à même un poste informatique personnel. Ainsi, le Dancehall s’enrichit continuellement de nouvelles influences, tout en préservant un ancrage profond dans les techniques d’origines jamaïcaines. La possibilité de manipuler les supports sonores avec une précision quasi chirurgicale offre une liberté créative sans précédent, ce qui se traduit par des productions qualitativement distinctes et techniquement innovantes.

Enfin, l’héritage technique du Dancehall ne saurait être dissocié de son impact culturel. Les innovations numériques et l’introduction de procédés de production sophistiqués jouent un rôle fondamental dans l’expression d’une identité jamaïcaine revendiquée et renouvelée. Le dialogue entre techniques ancestrales et modernité instrumentale confère au genre une dimension dynamique et ouverte, propice à une interprétation toujours plus riche des enjeux contemporains. De surcroît, la diffusion internationale du Dancehall témoigne de la robustesse et de la pertinence des choix technologiques opérés, lesquels se révèlent compatibles avec une exportation réussie dans un marché mondial exigeant en termes d’innovation et d’authenticité.

Ainsi, l’analyse des aspects techniques du Dancehall met en lumière une symbiose entre tradition et modernité, reflet des mutations socio-techniques de la fin du XXe siècle. L’articulation entre les rythmiques importées du reggae, les innovations apportées par le numérique et la sophistication croissante des pratiques de production constitue un terrain d’étude riche et complexe pour la musicologie contemporaine. Dans cette perspective, le Dancehall apparaît comme un laboratoire sonore en perpétuelle mutation, capable d’intégrer des éléments historiques tout en envisageant sans cesse de nouvelles configurations techniques. Ce dialogue permanent entre héritage et innovation se révèle être l’un des facteurs majeurs de l’attrait international du genre, et souligne l’importance d’une approche rigoureuse et scientifique dans l’analyse de ses mécanismes internes.

Cultural Significance

Le dancehall, expression musicale émanant de la Jamaïque, s’inscrit dans une tradition culturelle aux multiples facettes et participe à une dynamique sociale et politique propre aux sociétés caribéennes. Né dans les années 1970 avec l’émergence des sons électroniques et des premières expérimentations de basse amplifiée, ce style s’est imposé comme un vecteur de communication et d’affirmation identitaire. D’un point de vue historique, le contexte postcolonial et les difficultés économiques de l’époque ont favorisé le développement d’un langage musical revendicatif. Ainsi, l’essor du dancehall s’inscrit dans une logique de résistance aux inégalités et de valorisation de l’expression populaire, témoignant d’un rapport intime entre musique et combat social.

Le rôle du dancehall dans la sphère culturelle revêt une importance considérable, tant dans sa capacité à refléter les enjeux de son temps qu’à influencer les pratiques culturelles contemporaines. Par son caractère innovant, il a remis en question les conventions auxquelles étaient ensuite attachés les genres musicaux antérieurs, notamment le reggae et le ska. En effet, en adoptant des technologies numériques et en intégrant des rythmes syncopés et des percussions électroniques, ce courant musical a provoqué des mutations profondes dans le domaine de la production musicale. De plus, les paroles explicitement ancrées dans le vécu quotidien et la contestation sociale ont permis de redéfinir le langage musical comme instrument d’émancipation.

Sur le plan théorique, l’analyse structurale du dancehall révèle une complexité harmonique et rythmique notable. Les chercheurs s’accordent à souligner l’utilisation innovante des séquences rythmiques, qui, tout en empruntant aux traditions africaines, offre une rémanence aux influences occidentales dans la musique populaire. Cette hybridation des codes musicaux engendre une polyphonie dialectique où l’improvisation et la call-and-response jouent un rôle crucial, facilitant l’émergence d’un discours à la fois collectif et distinctif. Les spécialistes insistent sur l’importance d’analyser ces structures musicales dans le cadre d’une approche interdisciplinaire, mêlant muséologie, sociologie et études culturelles.

L’impact du dancehall ne se limite pas à la sphère musicale, puisqu’il touche également des dimensions politiques et économiques. En effet, le dancehall a permis à la jeunesse jamaïcaine de forger une identité culturelle forte, en marge des médias traditionnels et des cadres institutionnels étatiques. La musique devient alors un espace de négociation entre modernité et tradition, illustré par l’influence des discothèques informelles et des soirées de rue, qui se transforment en véritables espaces de débat social. De surcroît, l’essor de ce genre a favorisé une économie parallèle, basée sur la production indépendante et le bouche-à-oreille, renforçant ainsi la résilience des communautés locales face aux turbulences mondiales.

L’aspect culturel du dancehall se manifeste également par son rôle dans la construction d’un imaginaire collectif, où la performance artistique se conjugue à une esthétique de la contestation. Les artistes emblématiques, comme Yellowman et Sister Nancy, ont su, par leur créativité, élever ce genre en un symbole universel de liberté et de résistance. Leurs productions, souvent marquées par des sonorités innovantes et des textes provocateurs, révèlent un processus de négociation identitaire et la volonté de reprendre possession d’un héritage culturel longtemps nié. Par ailleurs, le dancehall se caractérise par sa capacité à fédérer des publics diversifiés, transcendant les barrières linguistiques et ethniques grâce à une musicalité accessible et universelle.

Du point de vue des technologies, l’évolution des outils de production et de diffusion a joué un rôle déterminant dans la propagation du dancehall. Dès les années 1980, l’introduction des samplers, des boîtes à rythmes et des séquenceurs numériques a permis de réduire les barrières d’entrée à la production musicale, rendant ce genre particulièrement démocratique. La révolution numérique a ainsi offert aux artistes un moyen de contourner les circuits traditionnels de distribution, ouvrant la voie à une diffusion internationale rapide et à une diversification des formes d’expressions artistiques. Cet apports technologiques représente un exemple frappant d’innovation culturelle en phase avec l’ère de la mondialisation.

L’héritage du dancehall, à l’intersection des traditions postcoloniales et des innovations technologiques, constitue une illustration remarquable de la manière dont la musique peut incarner des luttes identitaires et politiques. Les répercussions de ce genre se font sentir aussi bien dans les mouvements sociaux que dans les sphères académiques, où il enrichit le débat sur l’appropriation culturelle et l’évolution des langages musicaux. Ainsi, le dancehall, par son dynamisme intrinsèque et son adaptabilité aux mutations sociétales, continue d’influencer le panorama musical mondial, tout en affirmant un message universel d’autonomie et de résistance.

En définitive, l’analyse culturelle du dancehall met en lumière la confluence de facteurs historiques, sociaux et technologiques qui lui ont permis de devenir un phénomène emblématique. Loin d’être un mouvement purement musical, il incarne une stratégie de communication et de subversion, façonnée par des contextes socio-économiques spécifiques. Cette complexité, à la fois théorique et pratique, invite à repenser les rapports entre culture populaire et institutions, tout en soulignant la résilience et la créativité inhérentes aux sociétés en mutation. Ainsi, le dancehall demeure un champ d’investigation riche, où l’histoire et la modernité se rejoignent dans une symbiose inéluctable.

Performance and Live Culture

La section « Performance and Live Culture » de la catégorie Dancehall occupe une place essentielle dans l’analyse musicologique de cette expression musicale. En effet, la performance live constitue non seulement un vecteur de diffusion de l’œuvre, mais également un espace d’expérimentation et de négociation identitaire entre les artistes et leur public. Par ailleurs, la dimension performative du Dancehall témoigne d’un héritage culturel singulier et d’une transmission des pratiques traditionnelles ancrées dans la tradition orale jamaïcaine. De surcroît, cette approche permet d’appréhender, dans une perspective interdisciplinaire, l’interaction complexe entre formes musicales, contextes sociaux et mutations technologiques.

Le développement du Dancehall s’inscrit historiquement dans la continuité de la mouvance reggae, tout en se démarquant par ses caractéristiques esthétiques particulières. Dès la fin des années 1970, dans une Jamaïque en mutation politique et économique, le Dancehall émerge en résonnance avec les évolutions de la société. Par contraste avec les formes reggae plus conventionnelles, cette nouvelle approche privilégiait une expression plus crue et une interaction directe avec le public lors de performances live. La technique du « deejaying » - caractérisée par des improvisations orales sur le fond des pistes instrumentales - se structure alors comme l’élément constitutif de cette pratique. L’influence des sound systems, auparavant pionniers dans la diffusion des musiques populaires jamaïcaines, se manifeste avec acuité dans l’environnement dansant et festif, où l’expérience collective se trouve sublimée par l’agencement des systèmes acoustiques et la scénographie des performances.

Dans l’univers du Dancehall, la performance live représente bien plus qu’un simple moment de divertissement ; elle constitue une véritable tribune d’expression culturelle et politique. Sur scène, les artistes mobilisent une série de ressources vocales et scéniques pour instaurer un dialogue avec leur auditoire. En ce sens, l’art oratoire et la gestuelle deviennent des outils rhétoriques permettant de véhiculer des messages chargés d’idéologies et de revendications sociales. La présence d’un public engagé et la dimension participative des shows renforcent la force communicative de ces performances, où le corps et la voix se transforment en instruments d’émancipation. Ainsi, l’improvisation, la répétition de « hooks » et la dynamique des call and response se révèlent indispensables dans la construction d’un discours musical se renouvelant sans cesse.

L’intégration des innovations technologiques a également joué un rôle décisif dans l’évolution des performances live dans le Dancehall. À partir du début des années 1980, l’essor des systèmes de sonorisation portables et l’utilisation accrue des boîtes à rythmes numériques ont modifié profondément les modes de production et de diffusion. Les artistes se sont ainsi tournés vers des formes hybrides, fusionnant tradition orale et avant-garde technologique pour reproduire sur scène l’atmosphère électrisante des sound systems. Ces derniers, déjà emblématiques depuis les années 1940, se modernisent et se dotent de matériels sophistiqués, permettant une propagation plus large des innovations stylistiques. En outre, l’arrivée des formats numériques a facilité la reproduction fidèle des beats caractéristiques du Dancehall, tout en ouvrant la voie à des performances en direct intégrant des imitations de mixages et des manipulations acoustiques en temps réel.

La dimension performative du Dancehall revêt également une importance particulière dans la construction d’une mémoire collective. Chaque performance live participe à l’élaboration d’un récit identitaire partagé entre les divers acteurs – artistes, techniciens, et public – et contribue à la pérennisation d’un patrimoine immatériel unique. La valorisation de la performance repose sur une esthétique renouvelée et sur l’adhésion à des codes culturels précis, lesquels se traduisent par la mise en scène de rituels de passage et d’initiations collectives. D’une part, ces manifestations se présentent comme des espaces de contestation et d’expérimentation, susceptibles d’influencer les évolutions sociales à travers des expressions artistiques vigoureuses. D’autre part, elles assurent la transmission de savoirs traditionnels, tout en s’adaptant aux mutations du contexte globalisé.

En définitive, l’analyse de la performance live dans le Dancehall permet de comprendre la complexité d’un phénomène musical qui transcende les simples considérations esthétiques pour aborder des enjeux identitaires, sociaux et technologiques. En catalysant les interactions entre corps, technologie et culture, les concerts de Dancehall offrent un prisme d’observation privilégié sur la manière dont les pratiques musicales évoluent en réponse aux contraintes et aux aspirations d’une société en perpétuelle mutation. La rigueur historique et la précision des analyses musicologiques demeurent indispensables pour appréhender ce processus dynamique, révélateur d’un riche patrimoine culturel en constante recomposition.

Development and Evolution

Le Dancehall constitue une forme d’expression musicale qui a émergé en Jamaïque à la fin des années 1970, dans un contexte de mutations socioculturelles profondes et de transformations économiques postcoloniales. Sa genèse s’inscrit dans la continuité du reggae, mais se distingue par une approche rythmique plus marquée et une instrumentale innovante. Dès ses débuts, ce style reflète une volonté de rompre avec les codes établis du mouvement reggae traditionnel, tout en intégrant une dimension de contestation sociale et d’affirmation identitaire.

Dans les années 1970, le paysage musical jamaïcain est déjà marqué par l’héritage du reggae roots, qui, en résonance avec les luttes pour l’émancipation et la reconnaissance des populations marginalisées, incarne à la fois un projet esthétique et politique. Toutefois, le déclin de l’idéologie roots, associé aux transformations socio-économiques et à la mutation des goûts du public, ouvre la voie à un nouveau courant musical. C’est dans ce contexte que le Dancehall apparaît comme un espace d’expérimentation et de renouvellement, offrant une diversité stylistique tout en mobilisant des éléments percussifs accentués et des voix plus incisives.

À l’aube des années 1980, l’introduction des technologies numériques joue un rôle déterminant dans l’évolution du Dancehall. L’adoption des boîtes à rythmes, des synthétiseurs et des techniques numériques de production permet aux producteurs de créer des textures sonores inédites et de multiplier les palettes rythmiques. Par ailleurs, l’essor de ces nouvelles techniques d’enregistrement favorise une plus grande accessibilité et une diffusion accélérée auprès du public, tant en Jamaïque qu’à l’international. Ainsi, la transformation des pratiques de production musicale s’accompagne d’une redéfinition du rôle des artistes dans la construction d’un nouveau langage sonore.

Le processus d’évolution du Dancehall est également intimement lié à l’émergence de figures emblématiques dont la carrière s’inscrit dans un parcours chronologique bien défini. Des artistes tels que Yellowman et Eek-A-Mouse, dont l’activité se situe dans les années 1980, contribuent à forger une esthétique caractéristique par l’usage d’une diction subtilement calquée sur des rythmes syncopés et des tempos soutenus. Ces interprètes, en valorisant une oralité rythmique intrinsèquement liée à la tradition jamaïcaine, articulent l’exigence d’un langage contemporain, à la fois festif et engagé. Leur contribution entraîne une reconnaissance internationale, qui s’inscrit dans le prolongement des échanges culturels opérés par la diaspora jamaïcaine.

En outre, l’évolution du Dancehall ne peut être dissociée des dynamiques socio-économiques et technologiques qui ont jalonné le paysage musical des Caraïbes. Le passage progressif d’un reggae plus organique à un son entièrement digitalisé traduit non seulement l’adaptation aux nouvelles formes de consommation musicale, mais également une réponse aux mutations industrielles de la production de musique. Les studios d’enregistrement jamaïcains se réinventent ainsi, exploitant les potentialités offertes par la numérisation pour élaborer des morceaux accrocheurs, de par leur structure rythmique innovante et leur instrumentation synthétique. Cette transition marque un tournant majeur dans l’histoire de la musique caribéenne, lequel s’appuie sur un réajustement permanent des pratiques esthétiques et techniques.

Par ailleurs, il convient de souligner que le Dancehall a toujours occupé une place de choix quant à son rôle dans la transformation culturelle et politique de la Jamaïque. Son développement témoigne d’une dynamique de renégociation des identités, où l’expressivité locale se conjugue avec une dimension globalisée. On observe ainsi, dès le milieu des années 1980, un mouvement d’exportation qui, tout en respectant les codes traditionnels, permet aux influences jamaïcaines de s’inscrire dans des dialogues interculturels. Le recours à des dispositifs technologiques propres à la production musicale contemporaine intensifie cet effet de contact et d’hybridation, illustrant la capacité du Dancehall à se transposer dans différents contextes géographiques tout en conservant une identité profondément enracinée dans la culture jamaïcaine.

Enfin, le parcours évolutif du Dancehall illustre un processus dialectique, dans lequel l’innovation technique et la tradition se nourrissent mutuellement pour engendrer une esthétique en perpétuelle transformation. L’analyse de cette évolution révèle que le changement technologique, combiné aux mutations des structures sociales et aux évolutions de la scène musicale locale, peut être compris comme le moteur d’un renouvellement constant des expressions culturelles. Il en résulte une production musicale qui conjugue l’héritage historique avec les innovations du présent, contribuant ainsi à l’émergence d’une identité musicale résolument globale et résiliente.

En conclusion, l’évolution du Dancehall témoigne d’un parcours historique riche et complexe, dans lequel se mêlent innovations technologiques, enjeux sociopolitiques et échanges interculturels. Chaque phase du développement de ce genre musical illustre une adaptation continue aux réalités changeantes du monde de la musique et de la société, confirmant ainsi la pertinence et l’originalité du Dancehall en tant qu’objet d’étude et d’analyse musicologique contemporaine.

Legacy and Influence

L’héritage culturel et musical du dancehall constitue l’un des phénomènes les plus marquants de l’histoire contemporaine de la musique jamaïcaine. Apparu dans les années 1970 et s’affinant durant les décennies suivantes, ce genre musical a largement influencé non seulement la scène locale, mais également l’ensemble des musiques populaires dans le monde entier. En effet, le dancehall, en s’appuyant sur des innovations techniques et une esthétique sonore résolument moderne, s’inscrit dans une continuité à la fois révolutionnaire et profondément enracinée dans les traditions reggae et dub. Son apport tant sur le plan musical que sur celui de la culture populaire se mesure à travers une transformation des modes d’expression et la redéfinition des rapports entre musique, texte et performance.

La genèse du dancehall peut être retracée dans un contexte socio-économique et politique particulier, où les mutations urbaines jamaïcaines des années 1970 favorisent l’émergence de nouvelles formes d’expression musicale dans les quartiers populaires. À l’origine, ce mouvement s’est développé autour des sound systems, véritables laboratoires de la créativité dans lesquels l’ingéniosité technique se mêlait aux talents vocaux des deejays. L’utilisation novatrice des platines et des mixeurs permit l’expérimentation d’effets sonores inédits, qui viendront ultérieurement influencer la manière dont le public et les artistes percevaient la relation entre la musique et le corps. Ainsi, l’instauration d’un dialogue entre tradition et modernité a façonné une identité musicale authentique et résolument contemporaine.

L’avènement de la technologie numérique au début des années 1980 a joué un rôle déterminant dans l’évolution du dancehall. En remplaçant progressivement les instruments analogiques par des dispositifs électroniques, ce genre musical a pu explorer de nouveaux territoires sonores et expérimenter des processus de production radicalement différents. L’introduction de techniques telles que le sampling, le remix et l’utilisation de boîtes à rythmes a permis de créer des textures harmoniques complexes, tout en accentuant le caractère percussif et minimaliste des compositions. Ce tournant technologique, tout en s’inscrivant dans la continuité des pratiques musicales jamaïcaines, a inauguré une ère nouvelle dans la production musicale, marquant un point de rupture avec les formes précédentes d’expression reggae.

L’influence du dancehall s’est ensuite étendue bien au-delà des frontières de la Jamaïque, grâce notamment à la diaspora caribéenne et aux échanges interculturels facilités par la mondialisation. Dès les années 1980, des artistes tels que Yellowman et Eek-A-Mouse ont réussi à imposer leur style tant sur le plan local qu’international, ouvrant la voie à une reconnaissance mondiale du genre. Ce succès a inspiré de nombreux artistes dans des contextes différents, notamment dans les scènes hip-hop et reggaeton, où les rythmes syncopés et les structures répétitives du dancehall ont servi de base à de nouvelles formes d’expérimentation musicale. En outre, l’esthétique visuelle et la posture engagée des artistes de dancehall ont exercé une influence majeure sur la mode, la danse et même la politique, contribuant ainsi à une redéfinition globale des codes culturels contemporains.

En parallèle, l’évolution du dancehall reflète une quête incessante d’innovation et de renouvellement qui s’inscrit dans une dynamique de résistance face aux normes établies. Dans un contexte marqué par des enjeux sociaux et économiques profonds, les artistes ont utilisé ce genre musical pour exprimer une réalité souvent marginalisée, offrant ainsi une tribune aux voix de ceux qui étaient traditionnellement absents des sphères médiatiques. L’analyse de cette production artistique révèle ainsi une tension dialectique entre tradition et modernité, où le retour aux sources se conjugue avec l’émancipation par l’expérimentation technologique. De surcroît, cette posture a favorisé une appropriation critique du passé, transformant la musique en un vecteur de réappropriation identitaire et en un instrument d’émancipation politique.

Plus largement, le dancehall a façonné des paradigmes esthétiques qui demeurent influents dans les pratiques musicales contemporaines. L’héritage du genre se manifeste, par exemple, dans la manière dont la texture sonore rythmique et les procédés de production numériques continuent de nourrir l’imaginaire des compositeurs modernes. Des influences perceptibles se retrouvent dans des courants tels que l’EDM, notamment dans la tendance à privilégier des rythmes percutants et une esthétique sonore épurée, traduisant une continuité conceptuelle bien au-delà de l’ère jamaïcaine. De même, l’intégration d’éléments linguistiques caractéristiques et le recours à des narrations tirées de la vie quotidienne demeurent des marqueurs identitaires ayant traversé les époques.

Le legs du dancehall s’exprime également dans son rôle de catalyseur des échanges interculturels dans un monde globalisé. En facilitant la circulation des idées et en incitant à des collaborations transnationales, ce genre musical a permis de construire des ponts entre différentes traditions artistiques. Il est ainsi devenu un référent incontournable dans l’analyse des dynamiques postcoloniales et des processus de hybridation culturelle. Des études récentes, telles que celles de Clarke (2010) et de Thompson (2015), mettent en exergue l’impact significatif du dancehall sur la transformation des paysages sonores à l’échelle mondiale, soulignant sa capacité à transcender les barrières géographiques et sociales.

En conclusion, l’héritage du dancehall se caractérise par une richesse et une complexité qui dépassent de loin les simples dimensions musicales pour intégrer des dimensions sociales, politiques et technologiques. À travers une convergence d’innovations techniques et d’expressions culturelles subversives, ce genre musical a su se réinventer constamment, conservant ainsi une vitalité remarquable malgré les mutations incessantes de l’industrie musicale. Sa capacité à influencer divers courants musicaux et à instaurer de nouvelles normes esthétiques contribue à en faire un jalon majeur dans l’histoire de la musique internationale. Le dancehall demeure ainsi non seulement un symbole d’une identité jamaïcaine résiliente, mais aussi une force vive qui façonne encore les contours de la création musicale contemporaine.